本文是一篇经济管理论文,本文章在梳理既有研究成果的基础上,探讨生产性服务业集聚对制造业韧性的作用机制和路径,利用2013-2022年中国30省份的面板数据,实证检验集聚影响韧性水平的作用机制、异质特征和作用路径。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

作为实体经济主体的制造业,不仅是一国经济发展的支柱,也是发展新质生产力的重要部分。当前国际国内形势纷繁复杂,逆全球化趋势抬头,全球产业链供应链的脆弱性凸显,“堵链”“断链”“缺链”等问题严重威胁中国制造业安全和经济社会的可持续发展,产业链供应链安全稳定已成为经济循环畅通的关键。党的二十届三中全会强调“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”“抓紧打造自主可控的产业链供应链”。中国已建立起全面完整的现代工业体系,覆盖联合国产业分类中的所有工业类别,但仍存在关键技术受制于人、产品附加值低、资源利用效率不高等突出短板。广东省制造业协会与探迹科技联合发布的《2024中国制造业发展趋势报告》指出,中国制造业企业普遍面临成本上涨、需求下降的困境,产业链上游技术壁垒高企,中下游议价能力弱,企业生存空间面临内外部双重挤压。因此,如何应对内外部双重挑战、增强制造业韧性成为发展新质生产力、推动高质量发展过程中亟待解决的重要议题。

随着全球专业化分工的演进和服务业的日益成熟,制造业和服务业“两业融合”逐渐成为制造业现代化发展的大势所趋。生产性服务业作为制造业的重要“中间商”和提升制造业产业链上下游生产效率的“加速器”,已深深嵌入产品研发、金融服务、商务咨询运输流通等上下游环节,持续赋能制造业产业链和供应链安全稳定,缓解制造业受到内外部冲击时的破坏性风险,推动制造业改造革新、转型升级。生产性服务业集聚是影响制造业韧性的重要因素,集聚形成的外部性、劳动分工、规模经济、技术溢出等,直接或间接影响制造业韧性水平。生产性服务业与制造业的良性互动已成为推动高质量发展的重要着力点,也是增强制造业韧性、发展新质生产力的重要路径。

经济管理论文怎么写

........................

1.2 研究内容与方法

1.2.1 研究内容

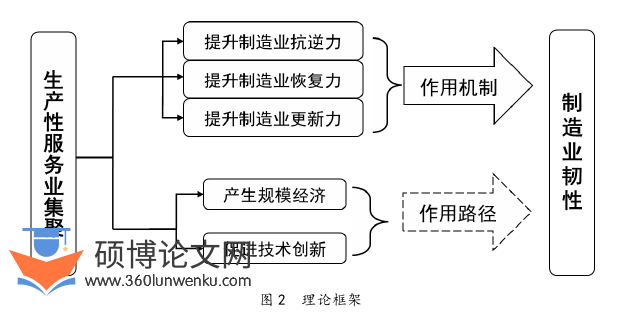

文章将依据文献梳理、理论阐释、现状剖析和实证检验,探讨生产性服务业集聚影响制造业韧性的作用机制和路径,利用中国30省份数据实证检验二者之间的关系。文章整体框架紧紧围绕“生产性服务业集聚对制造业韧性的影响”主题。首先,通过对生产性服务业、生产性服务业集聚、制造业、制造业韧性等相关文献的搜集和梳理,归纳既有研究对生产性服务业集聚、经济韧性、制造业韧性等概念的界定,系统归纳总结生产性服务业集聚产生的影响效应、影响制造业韧性的各类因素;其次,从作用机制和作用路径两个层面搭建理论分析框架,从抗逆力、恢复力和更新力三个维度分析集聚影响制造业韧性的作用机制,探讨集聚通过产生规模经济、促进技术创新两条路径作用于制造业韧性;再次,选用科学适宜的测算方法,测算中国30省份的集聚水平和韧性水平,归纳其分布和演化规律;然后,构建固定效应模型和调节效应模型,实证检验二者的作用路径和作用机制;最后,在理论阐释和实证检验的基础上,提出促进生产性服务业集聚、增强制造业韧性的政策启示。

1.2.2 研究方法

第一,文献研究法。梳理已有文献成果,明确界定本文两大核心研究对象的内涵,重点梳理关于二者之间互动关系的相关研究,分析集聚影响制造业韧性的理论基础、路径机制,以此为基础展开理论研究。

第二,现状分析法。利用中国省份数据,测算生产性服务业集聚和制造业韧性的现状水平。选用区位熵指数衡量生产性服务业集聚水平,构建制造业韧性评价体系利用熵值法测度韧性水平。根据集聚水平和韧性水平的测算结果,分析二者的演化与分布特征。

第三,实证研究法。构建指标体系测度生产性服务业集聚水平和制造业韧性,构建实证模型检验生产性服务业集聚对制造业韧性的影响,并进行稳健性检验,分析其区域异质性和基础设施异质性,检验生产性服务业集聚通过产生规模经济、促进技术创新等间接影响制造业韧性的作用路径。

......................

2 文献综述

2.1 生产性服务业及其集聚的相关研究

2.1.1 生产性服务业的概念界定

得益于社会分工的不断深化,生产性服务业从制造业内部分离出来,发展成为独立部门(Walker,1985)。世界合作与发展组织(OECD)将生产性服务业界定为“Producer services are intermediate inputs to further production activities that are sold to other firms”,即向其他部门提供用于进一步生产的中间投入活动。Greenfield(1996)认为生产服务业最重要的特征是其服务对象为生产企业,即生产性服务业是为生产企业提供服务和劳动的产业。与生活性服务业不同的是,生产性服务业的产品和服务是经济活动的中间投入品,并不直接为消费者带来效用(Hubbard & Nutter,1982)。生产性服务业以人力资本和知识资本为投入(刘志彪,2001),通过市场化模式向生产企业提供生产所需的中间投入(郑吉昌,2005),包括为工业企业提供中间服务、为商品交换提供金融服务、为研发部门提供人力和知识服务等(高觉民和李晓慧,2011),充当“润滑剂”连接产业链上下游,呈现出知识、技术、人才、信息等高端要素集中分布的特征(李平等,2017)。

综上所述,文章将生产性服务业的特征归纳为:一是以中间投入为特征,生产性服务业面向生产部门,其产出是中间服务而非最终产品;二是具有资本密集和技术密集的特性,生产性服务业作为中间服务商,为生产部门提供人力资本、知识资本和技术资本等高端要素;三是作为外置部门连接上下游产业,生产性服务业部门产出的中间产品和服务,能够连接产业链上下游,促进制造业产品向微笑曲线两段延伸。

............................

2.2 制造业韧性及测度的相关研究

2.2.1 制造业韧性的概念界定

“韧性”这一概念最早在物理学领域使用,是指物质材料受力变形后,依靠自身属性恢复到其原始形态的能力。Reggiani(2002)在经济学界最早引入“韧性”概念,旨在阐释经济体在面对干扰时保持平衡并恢复原状的能力。相比于物理学的工程韧性,经济学领域的韧性更多是演化韧性的概念。社会经济系统处于动态的非均衡过程中(李连刚等,2019),经济韧性是指经济系统不断调整自身结构来适应外部冲击,以实现系统的可持续发展。在应对冲击或干扰时,可分为三个阶段,一是冲击来临时的抵抗能力,二是冲击持续中的适应能力,三是自身固有的更新升级能力。(Martin,2012;丁建军等,2020;胡艳等,2022)。陈晓东等(2022)将与之相关的产业链韧性界定为:在受到冲击干扰时表现出的稳定性和抗冲击性,包括抵抗力、恢复力、适应力、创新力等方面。关于制造业韧性的研究较少,李兰冰和刘瑞(2021)以适应韧性理论为基础,从“适应”和“适应性”两个维度解构韧性。刘鑫鑫和韩先锋(2023)借助演化韧性思想,将其界定为制造业面对冲击时维持系统稳定或适应冲击、恢复到原始均衡并探索自我革新发展路径的能力,并从抗逆力、恢复力和革新力维度设计测度指标体系。

综上所述,本文基于演化韧性视角,将制造业韧性界定为:制造业自身结构的稳定性,具体而言是指制造业在应对内外部冲击时,能够化解冲击风险维持自身稳定、恢复冲击来临前的原始生产经营秩序,并通过内部革新调整实现更优发展的能力,是抵抗力、恢复力和更新力的集合。

.......................

3 生产性服务业集聚影响制造业韧性的理论分析 .................................. 12

3.1 生产性服务业集聚影响制造业韧性的作用机制 ..................................... 12

3.1.1 生产性服务业集聚促进制造业抗逆力提升 .................................... 12

3.1.2 生产性服务业集聚促进制造业恢复力提高 .............................. 13

4 生产性服务业集聚与制造业韧性发展现状 ..................................... 18

4.1 生产性服务业集聚发展现状 ........................................ 18

4.1.1 生产性服务业集聚测度 ........................................... 18

4.1.2 生产性服务业集聚的现状分析 ................................. 18

5 生产性服务业集聚影响制造业韧性的机制检验 ................................ 29

5.1 研究设计 ...................................... 29

5.1.1 模型设定 ............................................ 29

5.1.2 数据来源与描述性统计 ........................ 30

6 生产性服务业集聚影响制造业韧性的路径检验

6.1 产生规模经济

6.1.1 模型设定

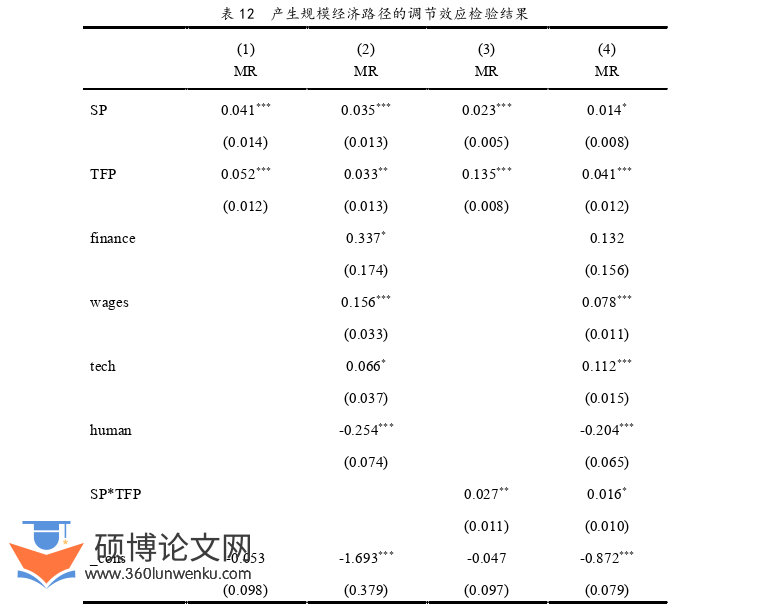

生产性服务业集聚产生的规模经济,对制造业韧性存在重要影响(李兰冰和刘瑞,2021)。规模经济效应与制造业生产效率变化息息相关,集聚产生的规模经济效应越强,制造业生产效率越高,意味着生产性服务业集聚通过产生规模经济提升了制造业生产效率,进而有利于制造业企业提升自身资金人才储备,扩大生产规模,增强生产能力。制造业生产效率直接影响制造业韧性,提高生产效率,即生产过程中使用更少的原材料来生产更多更高品质的产品,企业生产函数整体右移,从而提升整体的韧性。文章借鉴韩峰和阳力高(2020)的做法,选取制造业企业全要素生产率作为衡量规模经济的代理变量,通过在基准方程中引入生产性服务业集聚(SP)和企业全要素生产率(TFP)的交互项,构建如下模型,进一步检验集聚通过产生规模经济影响制造业韧性的路径机制: ????????????????=????0+????1????????????????+????2????????????????????+????3????????????????∗????????????????????+????????????????????????+ ????????+????????+???????????? (式11)

其中,i代表省份,t表示年份;????????????????表示制造业韧性水平;????????????????表示生产性服务业集聚水平;TFP表示制造业企业全要素生产率;????????????????????表示控制变量。文章将控制个体固定效应????????和时间固定效应????????;????0为常数项,????????????表示随机扰动项。

制造业企业样本来源于2013年-2022年上市公司,参考杜传忠和金华旺(2021)、张志红等人(2024)的做法,剔除部分st、pt、退市以及数据缺失严重的公司样本。相关数据来源于国泰安数据库(CSMAR)和万得数据库(Wind),运用OP法计算得到制造业上市公司的全要素生产率。

经济管理论文参考

...................................

7 结论与启示

7.1 研究结论

在当前产业变革和科技变革交互演进的大背景下,我国制造业发展面临的“脱钩断链”、低端转移等外部冲击,以及核心技术缺失、人口老龄化等内部压力,因此增强制造业韧性成为破解我国制造业发展瓶颈的重要战略举措。作为中间部门,生产性服务业集聚直接或间接作用于韧性水平。文章在梳理既有研究成果的基础上,探讨生产性服务业集聚对制造业韧性的作用机制和路径,利用2013-2022年中国30省份的面板数据,实证检验集聚影响韧性水平的作用机制、异质特征和作用路径。研究发现:

第一,生产性服务业集聚影响制造业韧性的理论基础有:(1)集聚直接作用于制造业韧性,集聚增强制造业韧性的抗逆力、恢复力和更新力三个维度,直接促进制造业韧性提升。(2)生产性服务业集聚影响制造业韧性有两条路径机制:一是通过产生规模经济增强制造业韧性;二是通过促进技术创新增强制造业韧性。

第二,文章利用区位熵指数测度生产性服务业集聚水平,并构建制造业韧性指标评价体系衡量区域制造业韧性水平,分析二者的整体情况与演化分布特征。研究发现:(1)全国层面的生产性服务业已经历“快速增长”阶段,进入“平稳发展”阶段。分区域来看,东部地区的集聚水平高于中西部地区。(2)制造业韧性整体呈现波动上升态势,表现出“东强西弱”的不平衡特征。在新一轮技术浪潮冲击中,东部地区抢抓先机,制造业韧性水平得到明显提升,与中西部地区逐渐拉开差距。

第三,实证检验生产性服务业集聚对制造业韧性的影响,检验发现:(1)生产性服务业集聚对制造业韧性具有促进作用,该结论经一系列稳健性检验和内生性处理后依然可靠。(2)集聚对韧性水平的影响呈现出明显的异质特征,东部地区的制造业韧性受生产性服务业集聚的影响显著为正,第一梯队基础设施地区的制造业韧性受生产性服务业集聚的影响显著;(3)检验二者的路径机制发现,生产性服务业集聚可以通过产生规模经济和促进技术创新增强制造业韧性。

参考文献(略)