本文是一篇经济管理论文,本文以长江中游城市群为研究对象进行水资源综合承载力及空间效应研究。首先从区域概况和水资源概况两个方面对长江中游城市群的现状进行分析,并从中发掘出当前水资源存在的主要问题。

1绪论

1.1研究背景

水资源作为不可或缺的自然资源和控制生态环境的重要因素,已成为社会经济发展的基础支撑。随着社会的不断发展,人类对各类生态资源的需求量也在不断增加。近年来,中国经历了前所未有的城市化进程,高度的城市化发展必然会导致自然资源的枯竭,并引起严重的环境问题。这些环境问题不仅削弱了生态环境的自我保护功能,同时也对人类社会的持续发展构成威胁。随着研究的深入,在众多生态资源中,水资源问题引起了全球众多学者的关注。现如今,全球水资源危机愈发严重,有大约7亿以上人口面临着水资源日益短缺的危机压力,15亿人面临严重缺水[1]。保护水资源,实现2030年联合国提出的促进水资源可持续发展的目标,已在全球范围内达成共识[2]。作为全球第二大经济强国和人口最多的发展中国家[3],中国的人均水资源仅为2400m3以下,是世界平均水平的1/4[4],水资源时空分布严重不均,大量淡水资源集中在南方,北方水资源仅为南方水资源的1/4[5]。据统计,全国超过400个城市面临水资源短缺。水资源已成为制约我国经济发展的重要因素之一。此外,随着经济的快速发展和城市化进程的快速推进,我们开始面临许多与水污染相关的新挑战[6]。越来越多的学者认识到,社会经济发展的强度和规模,不能超过特定区域的可承载能力[7]。因此引入水资源承载力来衡量区域可持续发展水平来帮助决策者缓解区域发展冲突[8]。

.........................

1.2研究意义

1.2.1理论意义

水资源作为人类社会经济发展中不可或缺的自然资源,与人类的生存息息相关。因此,研究区域水资源承载能力,提高水资源系统自我保护能力,已成为众多学者关注的重点。国内外学者从国家、流域及城市等不同视角对区域水资源承载力进行评价及分析,积累了大量研究成果。本文以长江中游城市群为研究对象,从时间和空间上评价其水资源承载力,并探究其空间关联性。论文从区域视角拓展了可持续发展研究的内涵,也丰富了长江流域水资源承载力研究成果,对长江中游城市群进一步加强水资源管理具有重要理论意义。

1.2.2实践意义

当前,我国水资源面临着分配不均、供需不平衡的主要矛盾,这在一定程度上对生态环境的可持续发展及社会经济的稳定增长产生了制约。在此背景下,本文以长江中游城市群为研究对象,开展水资源承载力研究,评价区域水资源承载力现状,并对各主要驱动因素进行空间关联性分析。本文的研究为相关部门针对长江中游城市,制定相应的水资源管理政策提供了参考,有助于减轻长江中游城市群的水资源供需压力,进一步实现水资源合理分配和可持续发展,同时也为其他区域的水资源管理提供了借鉴。

........................

2概念界定与理论基础

2.1概念界定

2.1.1承载力

“承载力”这一概念,最初源于物理学的力学理论,用于描述物体在承受外力作用时,能够保持其原有状态而不被破坏的最大负荷能力。然而,随着人类社会的持续进步,人口规模与经济增速均呈现出显著的增长态势。这一发展随之带来了一系列资源与环境的挑战,进而促使“承载力”的定义逐渐延伸到了经济学、生态学等多个学科领域。最早引入到生态学领域是为了研究生态环境受到人口活动压力时能维持自身稳定的最大人口规模。如马尔萨斯提出的人口承载力概念,他认为土地的承载能力是有限的,而人类的繁殖和生育是无限的,一旦人口数量突破环境所能容纳的极限,个人所拥有的土地资源将会无限缩小,使得粮食产量无法跟进人口增速。此后随着研究的深入,承载力概念进一步拓展,逐渐形成了土地资源承载力、生态环境承载力和水资源承载力等概念。

2.1.2水资源承载力

由于各国学者理解的角度和重点不同,目前对于水资源承载力还未形成统一的定义。大体上存在三类主流观点,第一是以夏军为代表的满足区域人口经济发展的水资源最大开发量;第二是以冯友尚为代表观点,即水资源应具备支撑当前及未来人口与经济发展的最大能力;第三是惠泱河为代表的水资源应能维持生态系统的良性循环,为其发展提供最大支撑限度。

在我国,新疆水资源软科学课题组首次引入了水资源承载力的概念,并将其定义为“在自然生态系统需水得到满足,同时确保水资源系统不受损害的前提下,能够支持的最大社会产值与人口数量的水资源开发与利用的总量”[67]。换言之,它指的是水资源在可持续发展前提下,能够承载的社会经济和人口的最大限度。随后施雅风院士在研究乌鲁木齐河流域时对水资源承载力的概念作了进一步说明,即“在特定的发展时期和特定区域,在维持社会和生态系统发展现状的前提下,区域可承载农业、工业、人口水平和城市规模的最大水资源量[68]”。

......................

2.2理论基础

2.2.1可持续发展理论

如今,社会经济处于高速发展时期,人类科学技术日益提升,以牺牲资源环境为代价的资源开发效率逐步提高,进一步加剧了生态环境的恶化,干旱、洪涝、水土流失等自然灾害频频发生。在实现永续发展的同时,如何保持生态环境的良性循环,已成为全球学者们关注的焦点。正是基于这样的背景,可持续发展理论得以提出并受到广泛关注。可持续发展的概念最早起源于生态学中的渔林业等领域。1992年可持续发展理念被列为世界各国的发展战略,十六届三中全会我国首次提出可持续发展观并将其作为我国社会经济发展总纲领[69]。

可持续发展理论强调的是在满足当前人类需求的同时,确保不会对子孙后代构成任何威胁的发展方式。这种发展模式注重协调性、公平性和多元性。具体来说,可持续发展可以细分为经济可持续性、生态可持续性和社会可持续性三个维度。在经济可持续性层面,其目标不仅着眼于提升经济数量和质量,更注重转变那种以“高投入、高耗能、重污染”为特点的传统经济增长方式。通过这一转变,旨在实现更为绿色、高效且可持续的经济发展模式。为了实现这一目标,需要积极推动清洁生产方式,倡导文明消费,以此确保在经济增长的同时,生态环境能够维持其良性循环;可持续生态要求人类社会在发展的同时做好环境保护工作,使得人类的发展不超过地球承载能力的限制,同时改善发展模式,从源头根本上解决环境问题;可持续社会强调把改善人类的生活质量作为可持续发展的本质,进而创造一个平等、自由和人权的社会环境。

经济管理论文怎么写

.................................

3 长江中游城市群与水资源概况 ................... 13

3.1 长江中游城市群区域概况 ................... 13

3.1.1 地理位置和地形地貌 ......................... 13

3.1.2 气候条件 ......................... 14

4 长江中游城市群水资源承载力评价模型构建 ................................. 27

4.1 PSVA模型 ............................... 27

4.2 指标选取与数据来源 ..................... 27

5 长江中游城市群水资源承载力评价结果分析 .................................. 35

5.1 长江中游城市群水资源承载力时空演变特征 ............................ 35

5.1.1 长江中游城市群水资源承载力时序演变特征 ...................... 35

5.1.2 长江中游城市群水资源承载力空间演变特征 ...................... 37

6长江中游城市群水资源承载力空间关联分析

6.1长江中游城市群水资源承载力空间相关性分析

6.1.1全局空间相关性分析

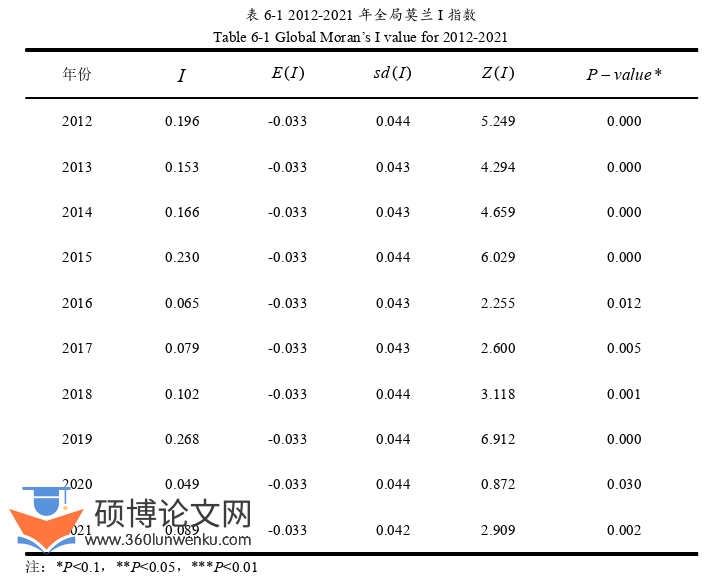

地理学第一定律指出所有事物之间均存在关联性,相近的事物之间联系会更加紧密[95]。换言之,某一地区空间单元的经济地理现象或特定属性值与相邻地区空间单元的相同现象或属性值具有相关性。这种空间上的关联性体现在,相邻地区的经济地理特征或属性值往往会互相影响。空间权重矩阵是进行探索性空间数据分析的基础和前提,用来定义空间对象的临近关系。

经济管理论文参考

..........................

7结论及建议

7.1结论

本文以长江中游城市群为研究对象进行水资源综合承载力及空间效应研究。首先从区域概况和水资源概况两个方面对长江中游城市群的现状进行分析,并从中发掘出当前水资源存在的主要问题。在此基础上,构建压力-支持力-脆弱性-适应性(PSVA)评价体系,并选取适当的指标。随后,采用改进的熵权-突变级数法对研究区域的水资源承载力进行评价。基于评价结果,分析长江中游城市群水资源承载力在时间和空间上的特征。最后,运用空间计量模型探究被解释变量的空间相关性以及各影响因子之间的内在联系。得出的研究结论如下:

(1)2012-2021年长江中游城市群水资源承载力整体呈现上升、下降再上升的波动变化趋势。2012-2016年水资源承载力得分缓慢上升,随后三年缓慢下降,于2019年降低至阶段性低点。2020年得分显著上涨,并达到研究期年的最大值,水资源承载力等级也由弱承载力转变为较弱承载力。2021年在此基础上有所下降。总的来看,长江中游城市群水资源承载力的变化较为平稳,得分集中在0.79-0.87之间,仅呈现出弱和较弱两个承载力等级,而未能达到适中、高和较高承载力等级。四个子层次的水资源承载力表现出较大的差异。压力系统的评分居于首位,得分集中在0.89-0.94之间,在研究期间呈缓慢下降的趋势;脆弱性系统评分第二,得分集中在0.79-0.86之间,研究期间呈现波动上升趋势;支持力系统评分第三,得分集中在0.56-0.69之间,研究期间的水资源承载力变化较为平稳;适应性系统评分最低,得分集中在0.55-0.60之间,研究期间呈现出平稳上升的趋势。

(2)从空间来分布上来看,长江中游城市群水资源承载力呈现西低东高,水资源承载力最弱的区域集中在湖北省的襄阳、荆门和孝感一带,最高的区域集中在江西省的环鄱阳湖城市群,环长株潭城市群居于二者之间。随着时间的变化,越来越多的城市由弱承载力水平转变为较弱承载力水平。四个子层次的水资源承载力也表现出一定的差异。压力系统水资源承载力表现为西低东高,大部分承载力等级下降的城市集中在西部,东部城市能较好地维持在高承载力或较高承载力水平保持不变。武汉城市圈的压力承载力等级最低,环长株潭城市群的承载力等级居于第二,环鄱阳湖城市群的压力承载力等级最高;支持力系统水资源承载力表现为西低东高、北低南高。武汉城市圈的支持力承载力评分整体最弱,环长株潭城市群的支持力承载力评分居于第二,环鄱阳湖城市群的支持力承载力评分最高;脆弱性系统水资源承载力同样表现为西低东高、北低南高。

参考文献(略)