1.1 研究背景

1.1.1 相关背景

跨国并购逆向技术溢出指跨国公司的海外分支机构通过与东道国企业竞争、模仿、学习、逆向研发等方式,吸收东道国企业先进技术,再通过与母公司和母国企业的联系将技术溢出到母国,提升母国生产力,而东道国无法获取其中全部收益的一种外部效应。改革开放以来,国家大力发展对外直接投资,积极实行“走出去”战略,对外直接投资异常活跃。而作为其中重要投资方式之一的跨国并购,不仅其规模在不断增加,并购数量也在逐年增长。根据 2015 年有关统计数据显示,基于跨国并购的我国海外交易数量和金额均达至历史新高,上半年涉及中国企业的并购交易总额达 3053 亿美元,较去年同期增长 61.6%。同时依据中国与全球化智库(CCG)统计数据调查,从 2002 年到 2015 年上半年,我国进行海外投资案例总数为 2018 起,而在这其中,有 1817 宗是基于跨国并购所带来的,占案例数总数的 90%。在这些并购中,主要分为横向和纵向两种方式:87%的中国企业为达到降低成本效益,选择通过横向并购形成规模经济;5%的企业为获取品牌和国外技术进军国际市场,选择通过纵向并购完善上下游产业链。

改革开放以来,我国“走出去”企业依托大量的人力及资源相对优势在全球贸易竞争中上获得一席之位,然而在这一进程中过分强调重视传统制造业,忽视对技术的创新,造成我国技术创新发展缓慢。随着全球技术的不断发展,技术创新已成为国家发展综合竞争力不可或缺的一部分,不仅发达国家不断重视科技发展,我国也将目光投入到了技术层面上,如若还未能改变以往粗放型的增长方式,不仅我国企业在国际上竞争力日益下滑,同时我国的科技水平还将与发达国家之间技术差距不断加大。因此,加大本国自主创新,提升本国创新水平势在必行,而通过开展跨国并购则提供了本国快速获取国外技术的一条便捷之路。

目前全球各国竞相采取海外并购来快速获取海外先进技术,我国就有部分企业取得很好成效,例如上海电气收购日本的秋山机械进而获取日本先进打印技术,并使我国在打印技术上与国外缩短近 20 年;中联中科并购意大利的 CIFA,通过和 CIFA“联姻”,中联重科获取了混凝土制造技术,并且通过此次并购,使我国的混凝土机械产品在国际市场上“大放异彩”。然而值得注意的是,我国在开展海外并购获取技术的过程不是一帆风顺的,其中大部分企业都以失败而告终,不仅未能学习到海外发达的技术水平,还使这些“走出去”企业遭受巨大损失,因此如何借助跨国并购来充分吸收海外技术已是我国提升自身创新能力必由之路。

...........................

1.2 文献综述

目前国内外学者对逆向技术溢出的相关研究主要侧重在三个方面,即逆向技术溢出的存在性、逆向技术溢出的实现机制以及逆向技术溢出的影响因素。

1.2.1 国外研究

1. OFDI 的逆向技术溢出效应存在性研究

Neven&Siotis(1993)运用相似方法系统分析了西欧一些国家引进的外商直接投资资本,而这些投资资本多半集中在技术密集的行业内,其主要意图是获取相关技术。Braunerhjelm(2001)也研究了相似的问题,其通过调查瑞典跨国公司的相关数据,进行相应对比,进而得出对内和对外投资的 R&D 溢出均会产生技术溢出效应,而这些溢出效应会反馈到国家经济发展上。另外,Jeffrey.I.Bernstein,Pierre Mohnen(1998)通过采用模型分析日本与美国在1962-1986 年间双方关于 11 个行业贸易往来的相关数据,调查结果显示日本企业较于美国企业来说获得较强的技术溢出。Pradhan&Singh(2009)则从发展中国家角度来去分析的,通过采集数据分析印度汽车产业的逆向技术外溢,认为无论是发达国家还是发展中国家的对外直接投资,都会产生相应的逆向技术溢出效应。1995 年,由 Coe 和 Helpman 两人合作研究提出了“国际 R&D 溢出回归方法”,通过研究在 1971-1990 年间 22 个发达国家的面板数据,他们揭示国与国之间对外贸易所带来的技术溢出会对经济产生积极的促进作用,进而认为国家经济发展不仅取决于国内的 R&D,而且国外的 R&D 也起到非常关键的作用。2001年,Lichtenberg 和 Pottelsberghe 通过借助在 1971-1990 年间世界上几个主要发达国家(美国、日本和欧共体)的对外直接投资相关数据,并根据最新改善的国际 R&D 溢出方法,来研究引进外商投资、对外贸易和对外直接投资所获得的外国 R&D 对本国 TFP 增长的相应作用。结果显示,在这几种方式中对外直接投资对 TFP 的贡献最大,并且这一方式是目前国际技术溢出的主要途径,而最要的在于其揭示了 OFDI 也存在逆向技术溢出外溢的情形。GwanghoonLee(2005)则从经济发展的这一层面来去考虑,认为随着经济的快速发展,确实能带动逆向技术水平,且两者呈现一种良性互动,与此同时,这些专家学者通过这种互动关系,分别构建相应关系曲线,使之能更加清晰展现经济与技术相互关系。

..........................

2 我国跨国并购和技术创新发展现状

2.1 我国跨国并购现状

2.1.1 跨国并购规模发展

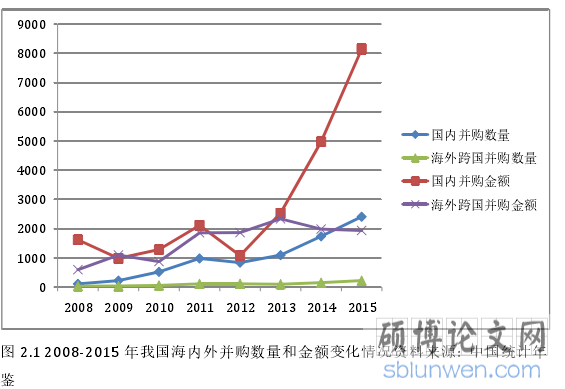

改革开放以来,在国家政策的有利刺激与影响下,我国企业不断与海外企业进行交流,在交流中不仅提升了自身经济实力,在国内市场不断开拓且日益饱和的情势下,这类企业开始将目标投向了国际市场,纷纷进行海外投资,随着对外投资的不断发展下,作为其主要投资方式的开过并购也开始实现了新的飞跃。2001 年,中国加入 WTO,使我国更加融入到整个全球经济体系之中,我国海外跨国并购的数量和并购金额都不断提高。到 2015 年,我国海外跨国并购数量为222 个,和去年同期相比增长 46.1%,涉及并购金额高达 1936.99 亿元,同比微降 2.4%。

图 2.1 是自 2008 年以来我国海内外并购金额及数量的统计。通过上述数据表明,我国海外跨国并购规模基本是不断扩大的,无论是从数量还是金额来看,而且有不断上升的趋势。其中,2009 我国海外并购金额首次超过国内并购金额,这主要是源于金融危机的后续影响,国际上许多公司受到经济危机冲击,市值萎缩,给我国企业海外并购创造了良好机遇。,根据表中数据可以了解到,我国国内企业并购近几年发展相当迅速,特别是 2015 年,并购金额达到 8000 多亿。

..........................

2.2我国技术自主创新现状

通过开展跨国并购引进国外技术是我国在短期内快速获取先进技术的有效方式。那么如何通过跨国并购逆向技术溢出来动国家技术创新,这就需要从跨国并购逆向技术的溢出机理来去加以分析。所谓机理:即为了实现某一系统功能,依据一定内部规则,系统内各要素相互链接、相互作用的原理。而运用到逆向技术溢出,则是指母国企业通过东道国所在子公司,借助子公司与东道国技术企业相互链接的趋势,将东道国有关技术通过一定方式回馈给母国公司,进而带动母国技术水平提升。根据这一解释,借助跨国并购促进母国技术创新发展,需要从三个层面来去考虑——公司、产业和国家。

跨国并购的进行,使得国际人员流动变得更加便捷,国内外人员就技术交流上更加频繁。与具有先进技术的有形设备等相比,人员的流动使得技术溢出变得更加隐秘,在目前西方国家限制技术外溢的情况下,通过该种途径进行的逆向技术溢出显得更加有成效。通过该种途径来促进国内技术水平的提高主要是借助以下方式:首先借助跨国并购来掌握对国外拥有先进技术水平企业的所有权,进而借助这种内在所属关系实现国外研发人员自由流动,国内拥有海外研发人员优势后,借助这些开发人员来开发国内短缺的技术,进而提升国内企业技术。其次,国外不仅拥有先进的技术人才,同时还拥有者国内无法企及的管理人才,毕竟欧美发展历史悠久,在管理上也有着自己内在独特优势,通过借助海外管理人员的管理优势,不断对国内组织部门进行合理调整,优化配置资源,进而间接促进技术水平的有效提升。最后,就是在海外进行本土化经营,经过一段时间进行并购融合以后,在东道国开发新产品来吸引当地消费者,增加消费者对新产品乃至企业的新认识,提升在当地融合后的企业品牌形象,进而吸引大量当地优秀技术人才,加强人才之间交流,最终促进整个企业的技术水平发展。

..........................

3 跨国并购逆向技术溢出机理和影响因素 ............. 19

3.1 跨国并购逆向技术效应实现机理 .....................19

3.2 跨国并购的逆向技术影响因素 ..................23

4 我国跨国并购逆向技术溢出的实证分析 ...................... 26

4.1 模型设定与数据选取 .................26

4.1.1 模型设定 .........................26

4.1.2 指标选取 ...........................26

5 政策建议 ........................ 33

5.1 基于企业的微观政策 ...............................33

5.1.1 统筹考虑并购存在的潜在风险........................33

5.1.2 通过加强对研发的投入提升技术水平 ....................33

4 我国跨国并购逆向技术溢出的实证分析

4.1 模型设定与数据选取

根据上文对跨国并购逆向技术溢出机理分析,结合影响逆向技术溢出机制因素的相关分析,同时方便相关变量数据的获取,本文现做出如下实证分析:

4.1.1 模型设定

国内专家在衡量技术创新能力时,参考的指标大多是全要素生产率,虽然具有积极的一面,然而,全要素生产率必须经过人力资本、研发费用等相关指标构建模型,方能得出全要素生产率的具体结果,所以结果会产生相应的随机误差。本文为了使实证结果更加准确,更加符合实际研究需要,所以选取发明专利来(PT)去衡量我国的技术创新能力。因此,本文将利用我国 1996-2015 年国内外相关人员、资金和贸易数据来作为自变量,实证分析其对我国发明专利是否有促进作用,其中,发明专利作为本文实证模型的因变量,人力资本、研发资金投入、国内知识产权保护和海外跨国并购研发规模作为自变量,构建实证模型如下:

本文最初截取时间段是 1990-2015 年,但是由于间隔时间较长,加之有关数据不足特别是 96 年以前数据部分欠缺,因此本文选取的时间段为 1996-2015年,这段时间国家对相关数据纪录地比较完善,并且我国对外跨国并购也不断兴盛,相关跨国并购数据有了一定积累。所以,本文在充分考虑的基础上,保证数据选取的可靠性,选取 1996-2015 年的有关数据建立实证分析模型。

发明专利是衡量我国技术创新的重要指标,是展现我国技术创新的重要成果。根据发达国家技术发展经验来看,一国专利申请数量越多,则该国技术创新能力就越强。本文选取国内专利授权数量(项)来描述我国发明专利相关情况,用PT 来表示,历年数据截选于《中国科技统计年鉴》。

.............................

5 政策建议

5.1 基于企业的微观政策

自从 80 年代实行改革开放以来,国家强调实行“引进来”和“走出去”的战略步骤,我国企业在国家影响与号召下,不断与海外企业进行交流与融合,在交流中逐步壮大自身经济实力,进而开始纷纷涉及海外市场。由于以前没有相关经验及自身准备不足,我国企业在对外投资过程中遇到了种种困难,并购过程也是一路曲折,在这其中就有文化、经济、制度和技术等方面的差异所带来的各种问题。因此,企业若想成功进行海外跨国并购,并顺利获得国外先进技术,应从以下几个方面来考虑。

5.1.1 统筹考虑并购存在的潜在风险

我国企业在进行海外跨国并购时,应做好可行性规划方案,充分考虑可能出现的各种风险,在剖析潜在风险时,权衡并购产生的成本和收益。

首先,要对并购企业所在国相关的法律制度、投资环境及并购政策等方面进行详细调查,在获取相关信息后,严格遵守东道国并购的基本法律法规,进而合法开展相应的经营活动。另外,除了调查关于影响并购方面的因素,还要考虑并购的逆向技术溢出,例如并购之后获取的相关技术是否过时,浙江华立并购CDMA 就是很好的一个案例,当时的 CDMA 技术已经被发达国家淘汰了,而华立却仅考虑国内有关市场,未能紧跟世界发展趋势。

其次,除了要分析并购时有关政策外,还要了解并购所产生的效益和成本之间的关系,若是成本大于收益,则并购就会得不偿失。而影响收益和成本的因素有很多,如内部管理制度、经验理念及语言文化差异等,而在这其中尤为重要的一点即是并购后企业产生的潜在价值,如何整合国内和国外企业资源,进而实现“1+1>2”的经济效益,若是成功并购而未能进行及时有效整合,则并购也会以失败而告终。2004 年,国内通讯巨头 TCL 收购法国阿尔卡特公司旗下的手机业务,本来可以实现彼此之间的优势互补,然而并购一年之后,TCL 就出现了利润下滑,当年手机出货量下降了 23.3%,且公司研发部长被迫辞职,国外高层大量流失,这主要是双方关于文化价值的追求不同,TCL 只想做成世界知名厂商,而阿尔卡特则想减轻亏损,日后寻找机会“东山再起”。

参考文献(略)