本文是一篇工程管理论文,本文以高压直流继电器为研究对象,基于历史失效数据采用平均秩次法和最小二乘估计建立了可靠性模型;基于磁流体动力学方程建立了电弧数学模型进行电弧特性仿真分析;结合Mallat算法与最小二乘支持向量机建立回归模型,与维纳过程建立退化模型,实现了继电器的寿命预测,并通过均方根误差和归一化均方根误差进行模型优选。

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

当今全球汽车产业正在经历深刻的变革,电动化和智能化是其未来发展的核心趋势。近些年来,电动车销量逐年创下历史新高,同时部分国家和地区已制定禁售燃油车时间表,进一步加速了电动化进程,无论是从市场规模扩张、企业战略调整、技术创新展示还是政策环境优化等方面看,全球汽车产业的快速发展已经明显呈现出电动化、智能化的趋势,并且这一趋势仍在持续加速中。

在这一背景下,汽车电子元件的重要性日益凸显,汽车继电器在现代汽车电子系统中扮演着核心角色,它通过执行控制信号的转换和放大功能,在维持系统安全性和可靠性上扮演着关键角色。精准预测汽车继电器剩余寿命可以帮助维修人员提前规划和执行更换计划,避免在关键时刻因继电器失效导致的汽车功能丧失。通过实时监测,可以减少不必要的部件更换,同时避免由于突发失效导致的高昂维修费用和可能的停运损失。继电器在诸如车辆启动、灯光控制、刹车助力等关键系统中起到重要作用,其突然失效可能导致严重事故。失效机理分析与寿命预测有助于消除潜在的安全隐患。

由于汽车运行环境复杂多变,对继电器寿命准确预测的需求迫切,但目前在实际应用中存在寿命预测方法不完善。在进行寿命预测的过程中,由于汽车继电器工况多,影响因素复杂,且属于高可靠性、长寿命的电子元件,所以其退化机理难以确定,失效数据获取难度较大,导致寿命预测精度不高。故本文研究汽车继电器的寿命预测,能够深化对汽车电子元器件性能退化规律的认识,并为其他领域类似产品的寿命预测提供参考和借鉴。

..........................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 汽车继电器失效机理分析研究现状

在工程实践中,继电器通常包含两个关键部分:一是用于驱动的电磁控制系统,即控制线圈;二是负责接通和断开主电路的接触系统。继电器失效问题,主要集中在触头部位由于磨损和老化导致的功能退化。要深入探究失效机理,需要在实验过程中监测相关退化参数的变化趋势,以便分析不同应力条件对产品可靠性的影响程度。先前众多研究者已在继电器的失效机制领域开展了详尽的研究与探讨。

赵小巍等[1]将高压直流接触器失效案例分为五种,并分别解释了其失效机理,监测接触器线圈驱动电流信号,基于K临近算法进行失效诊断。刘金配等[2]针对高压继电器的典型失效模式进行了总结和分析,得出结论是经典失效模式为触点粘连,粘连的原因包括并联二极管、预充不足、馈电切断等。

朱楚梅[3]针对继电器粘连失效的几种情况,对不同情况设计了功能保护和控制策略,其中包括预充电回路、绝缘监测和粘连检测以及高压上下电流程管理。葛俊良等[4]摘选继电器最常见的粘连失效进行失效机理分析,主要分为容性接通粘连、分断粘连、短路粘连等,并给出了汽车继电器的粘连失效排查思路。

伍昆[5]对继电器发生的常见问题现象进行总结,得出最为严重和常见失效为继电器触点粘连,根据触点粘连进行初步判断并进一步进行测试和时序分析,结论为预充必须要在主继电器闭合前,且必须充分。张长涛等[6]整理了现有电动乘用车的高压继电器规格和技术指标,重点提出需要对汽车继电器触点进行分析评估。

................................

第2章 汽车继电器可靠性分析

2.1 汽车继电器结构及工作原理

电动汽车的高压电气系统是整个电动汽车的核心,它直接影响到车辆的性能、续航能力和安全性,高压电气系统是由若干个功能模块和许多元器件组成的。整车电气系统由动力电池、动力电驱、总成控制器(Vehicle control unit,VCU)、高压线束、低压蓄电池、低压线束组成,而动力电池由高压连接器、高压连接排、电池模组、电池管理系统、高压配电盒组成,其结构如图2.1。而继电器是其中的关键安全元件。

工程管理论文怎么写

............................

2.2 汽车继电器失效信息采集

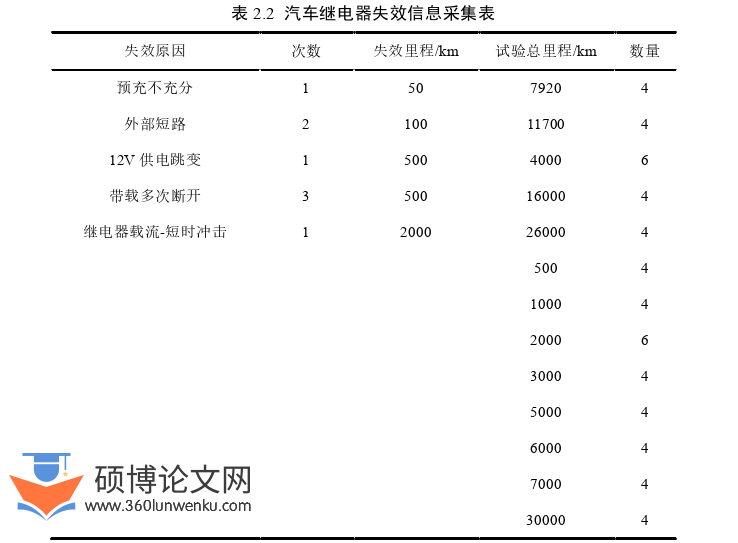

本文采集的56台试验车的8个继电器历史失效数据如表2.2所示,包括56个截尾数据,共产生64个数据。截尾数据是指在观察期间未能得到失效的数据点。具体来说,在研究某个系统或个体的寿命(如产品的使用寿命等)时,有时并不能观测到所有个体的实际失效时间。

由第一行数据举例,设置试验总里程为7920km,在试验过程中,有一台试验车在50km处发生失效,其失效原因为预充不充分,更换继电器后继续行驶至7920km,而其他三台试验车未出现失效行驶至7920km,故形成一个失效数据50km和四个截尾数据7920km。从表中可以看出,继电器发生失效里程均不超过2000km。

工程管理论文怎么写

..............................

第3章 汽车继电器电弧特性仿真分析 ........................... 35

3.1 汽车继电器电弧仿真建模 ................... 35

3.1.1 电弧模型概述与假设 .............................. 35

3.1.2 电弧数学模型 .............................. 37

第4章 汽车继电器加速退化试验设计及寿命预测 ............................ 55

4.1 加速退化试验方案参数选取 ....................... 55

4.1.1 试验样品数量确定 ....................................... 55

4.1.2 加速试验参数选取 ..................................... 56

第5章 结论与展望 .......................... 79

5.1 结论 .......................................... 79

5.2 展望 ........................................ 80

第4章 汽车继电器加速退化试验设计及寿命预测

4.1 加速退化试验方案参数选取

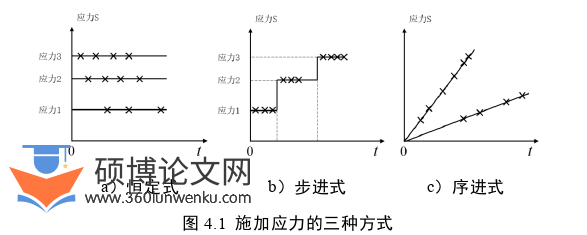

试验应力的施加方式有恒定式、步进式和序进式三种,如图4.1所示。

工程管理论文参考

图4.1中,应力3>应力2>应力1为相同应力的三个水平等级。恒定应力加速试验如图4.1a所示,采用多组样品置于不同且高于常规水平的恒定应力环境中进行试验,每组样品在整个试验阶段所受应力始终保持不变。步进应力加速退化试验如图4.1b所示,首先选取一批样品在应力1下进行试验,之后在常态环境下进行恢复并检测性能参数,筛选掉已经失效的产品。此后按照相同流程依次递增至应力2和应力3继续试验。图4.1c为步进应力加速退化试验,具有应力水平随时间线性增长的特点。

步进应力试验具有试验周期短、所需样本数量较少的优势,然而其精确度相较于其他方法略显不足。另一方面,序进应力试验对设备条件要求极高,目前尚未普及适用。相较之下,尽管恒定应力试验所需的样品量并非最少,且试验耗时可能较长,但其整个试验流程更易于操控管理,并且退化数据处理技术更为成熟可靠。基于以上特点,本文选择采用恒定应力加速试验作为应力施加方式.

.............................

第5章 结论与展望

5.1 结论

继电器寿命预测是制定继电器更换策略的基础,合理的继电器寿命预测可以在保证汽车运行过程中各电气系统的正常运转和人员安全。本文以高压直流继电器为研究对象,基于历史失效数据采用平均秩次法和最小二乘估计建立了可靠性模型;基于磁流体动力学方程建立了电弧数学模型进行电弧特性仿真分析;结合Mallat算法与最小二乘支持向量机建立回归模型,与维纳过程建立退化模型,实现了继电器的寿命预测,并通过均方根误差和归一化均方根误差进行模型优选。 论文主要研究工作及结论如下:

(1)完成了汽车继电器失效模式及机理分析,建立了基于历史失效数据的汽车继电器可靠性模型。通过失效模式及机理分析,判断软失效在形式上主要表现为接触电阻增大,触点回跳和动作时间以及释放时间异常,故考虑选取接触电阻、动作时间、吸合时间、回跳时间作为加速退化试验监测退化参数。确定触头粘连失效为其最常见的失效模式,选择环境温度、分断电流、触点间隙进行仿真验证;通过平均秩次法对64个随机截尾数据进行处理,并分别采用三种常用参数估计方法对威布尔分布模型进行参数估计,对于所得的可靠性模型通过线性相关性检验和K-S检验进行模型优选,最终选择基于平均秩次法和最小二乘估计的可靠性模型作为最优模型,该方法在数据高度随机截尾且失效数据少的情况下表现较好,得到汽车继电器MTBF为62842.36km。

(2)完成了基于磁流体动力学方程的汽车继电器电弧特性仿真分析。通过comsol等离子体模块对高压直流继电器分断电弧进行了研究,基于磁流体动力学理论建立了直流继电器电弧数学模型,电弧特性通过电弧温度分布以及电弧对触头温度分布的影响来描述。经计算得出,环境温度对于电弧温度分布影响较小,但会对触头温度分布产生影响,当环境温度由20℃增加到100℃时在10ms内触头材料温度增大6.9%;而分断电流对于电弧和触头的温度分布均有较明显影响,当分断电流由30A增大到50A后,在10ms内触头材料温度提高34.8%,电弧最高温度增大了21.71%;触点间隙增加可以减少电弧的燃弧时间,有效降低电弧温度和对触头温度的影响。

参考文献(略)