医学护理博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇医学护理博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

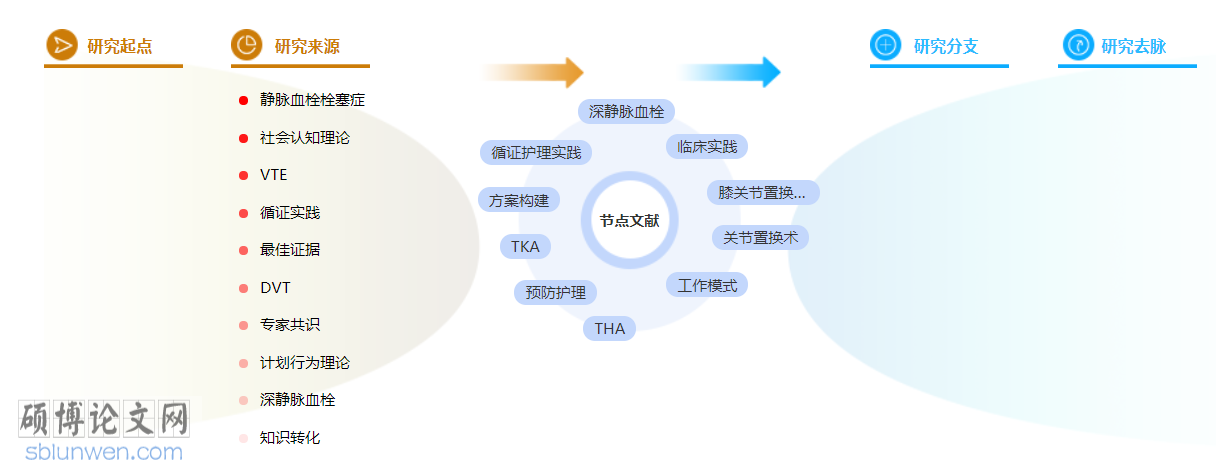

医学护理博士论文范文参考一:髋膝关节置换术后深静脉血栓预防护理方案构建及临床实践转化研究

研究背景:护理照护力量在预防深静脉血栓领域发挥的关键作用已得到肯定。2018年我国国家卫生健康委员会发布的《关于同意开展加强肺栓塞和医院内静脉血栓栓塞症防治能力建设项目》,对进一步做好预防深静脉血栓的护理工作提出了明确要求。目前,在预防髋膝关节置换术后深静脉血栓领域,指导护理实践的指南、系统评价、专家共识层出不穷,循证资源丰富。然而目前尚无预防髋膝关节置换术后深静脉血栓的最佳护理实践方案。因此,亟需应用循证的方法构建《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》。此外,当前我国临床一线护理人员虽然实施循证的意愿越来越强烈,但循证实践能力偏低。因此,为促进预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的开展和方案的推广应用,十分有必要构建“预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的工作模式”。研究目的:(1)描述并剖析我国预防髋膝关节置换术后深静脉血栓的护理实践现况,分析总结护理实践中存在的临床问题;(2)构建《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》,解决护士预防知识欠缺和预防行为存在异质性的临床问题;(3)将《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》循序渐进引入临床,从系统层面、护士层面、患者层面三个维度全面评价方案的应用效果;(4)以提炼循证护理实践中核心要素并形成概念框架为重点环节,构建“预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的工作模式”,解决预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践核心要素不明确和工作模式欠缺的临床问题。研究方法:本研究以知识转化模式为指导,分为四个部分的研究内容:第一部分使用“骨科”或“关节置换”从一项多中心公益性行业科研专项项目内,提取预防髋膝关节置换术后深静脉血栓护理实践现况的相关数据,包括国内护士预防髋膝关节置换术后深静脉血栓的知识、态度和实践现况。了解国内现况后,以北京协和医院关节外科病房为个案进行田野调查。采用深度访谈法和参与式观察法,客观地分析观察所见和访谈所闻,探索目前预防髋膝关节置换术后深静脉血栓护理实践的本质,分析总结护理实践中存在的临床问题。第二部分采用文献研究、召开利益相关者会议、交谈法、专家论证法,构建《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》。首先,通过系统检索、筛选、严格评价纳入的相关临床决策、证据总结、指南、共识及系统评价的质量,逐条提取证据,通过团队共识会确定预防髋膝关节置换术后深静脉血栓护理的证据汇总。然后将证据引入临床情境,以可行性、适宜性和临床意义为标准,召开利益相关者会议收集16名护理人员的意见,面对面交谈获取6名患者的意见,筛选出适宜临床情境的最佳证据。进一步召开专家论证会,对由循证实践小组制定的《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》草案,进行可用性评价和调整,形成《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》终稿。第三部分通过组建方案临床应用小组,开展方案临床应用前评估,明确可能遇到的障碍因素,制定并实施应对措施,将《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》循序渐进的引入临床。采用前后对照研究设计和嵌套型混合性研究方法,从系统层面、护士层面、患者层面三个维度全面评价方案的应用效果。第四部分通过对研究过程和结果的整合性反思,以理论域框架界定的14个概念域及其对概念域的定义为标准,提炼循证护理实践中核心要素,以计划行为理论和社会认知理论嵌套理论为原始理论,构建预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的概念框架,以知识转化模式为基本框架,构建“预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的工作模式”。研究结果:第一部分目前预防髋膝关节置换术后深静脉血栓护理实践工作中主要存在4个临床问题,包括预防知识欠缺,预防行为存在异质性,预防循证护理实践核心要素不明确和工作模式欠缺。第二部分汇总的预防髋膝关节置换术后深静脉血栓护理包括34条证据,涉及风险评估、基本预防、物理预防、药物预防、健康宣教、促进指南临床应用六个方面。根据利益相关者的意见,筛选出了 24条具有可行性、临床意义和适宜临床情境的最佳证据。基于24条最佳证据,结合专家意见,修订并完成了《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》,方案包括三个方面的内容,风险评估等多维知识培训,6项工作流程(总流程、健康宣教流程、使用弹力袜流程、使用间歇充气加压装置流程、使用药物流程、质控流程)和3个辅助工具(健康宣教手册、健康宣教视频、运动打卡装置)。第三部分长期记忆效果欠佳,流程更改的地方较为琐碎,记忆困难,患者主动学习宣教视频的积极性低,患者主动参与运动打卡的积极性低和运动打卡落实情况受多因素限制,欠缺灵活的评价方法是方案引入临床过程中可能遇到的障碍因素。通过实施培训、制作精简版内容卡、修改日常工作信息记录表单、增加岗位并调整职责等应对措施,方案被成功地循序渐进引入临床。效果分析结果显示,在系统层面,完善了相关流程,开发了辅助工具,增加了岗位并调整了职责;在护士层面,提高了护士预防髋膝关节置换术后深静脉血栓的知识(调查问卷平均正确率由73.4%提升至100%),提高了证据执行率(审查标准执行率由0~21%提升至72%~100%),提升了专业价值感;在患者层面,提高了患者预防髋膝关节置换术后深静脉血栓的知识(调查问卷平均正确率由75.6%提升至87.8%),降低了术后住院期间深静脉血栓的发生率(发生率由9.6%降低至6.9%)。第四部分护士预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践中的10个核心要素包括知识、技能、社会职业角色认同、结果信念、强化、意向、目标、环境和资源、社会影响、情绪;核心要素定义以理论域框架中对概念域的定义为基础进行了适应性修改;从个体理性和人际水平两个层面对核心要素间的关系进行了演绎,构建了预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的概念框架。“预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的工作模式”,包括6个部分,知识产生(证据汇总)、发现问题(提出临床问题)、本土化调试(筛选证据并制定方案)、知识应用(方案引入临床并评价应用效果)、循证护理实践概念框架和知识的持续使用。研究结论:(1)目前预防THA和TKA术后DVT护理实践工作中主要存在4个临床问题,包括预防知识欠缺,预防行为存在异质性,预防循证护理实践核心要素不明确和工作模式欠缺。通过进一步凝练出循证问题,明确了构建《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》和“预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践工作模式”是两个有效干预措施。(2)本研究构建的《预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案》,方法科学,为临床护理工作开展提供了循证决策依据,可改善现况,降低THA和TKA术后DVT发生率,减轻负担,提高患者生活质量。(3)本研究构建的“预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践的工作模式”,理论基础科学,临床基础扎实,适合我国国情,可为理解护士预防THA和TKA术后DVT的行为提供理论依据,为开展相关循证护理实践提供方法学指导。(4)本研究的开展,通过现身说法,生动形象地阐明了循证护理的研究方法,可为开展科学、规范的临床护理实践提供有力保证。

摘要

Abstract

缩略词表

第一章 前言

一、研究背景

二、研究总体思路

(一) 研究目的

(二) 技术路线

第二章 文献回顾

一、深静脉血栓概况

(一) 概念及危害

(二) 流行病学特点

(三) 预防措施

(四) 预防措施的临床应用情况

(五) 促进预防措施临床应用的策略

二、国内预防深静脉血栓护理工作中的问题及研究方向

(一) 资料与方法

(二) 结果

三、本研究的概念框架

(一) 循证护理实践的概念框架

(二) 健康行为的社会心理学理论

四、小结

第三章 临床问题的提出

一、研究目的

二、研究对象和方法

(一) 实践现况的国内调查

(二) 实践现况的田野研究

三、研究结果

(一) 实践现况的国内调查结果

(二) 实践现况的田野研究结果

四、讨论

(一) 循证护理实践方案应涵盖知识培训、护理流程和辅助工具

(二) 循证实践工作模式应重点关注实践中的核心要素及其关系

第四章 循证护理实践方案的构建

一、研究目的

二、研究对象和方法

(一) 证据汇总

(二) 最佳证据筛选

(三) 循证护理实践方案的构建

三、研究结果

(一) 证据的汇总结果

(二) 最佳证据的筛选结果

(三) 构建的循证护理实践方案

四、讨论

(一) 循证护理实践方案的科学性

(二) 循证护理实践方案的可行性和适宜性

第五章 循证护理实践方案的临床应用

一、研究目的

二、研究对象和方法

(一) 研究对象

(二) 研究场所

(三) 评价工具

(四) 资料收集方法

(五) 资料分析方法

(六) 质量控制

三、研究结果

(一) 方案引入临床的过程

(二) 方案临床应用对护理实践的改变

四、讨论

(一) 方案在临床情境中应用的可行性和适宜性分析

(二) 方案在临床情境中应用的有效性分析

第六章 循证护理实践工作模式的构建

一、研究目的

二、研究对象和方法

(一) 研究设计

(二) 质量控制

三、研究结果

(一) 循证护理实践中的核心要素

(二) 循证护理实践的概念框架

(三) 循证护理实践的工作模式

四、讨论

(一) 循证护理实践概念框架及工作模式的合理性

(二) 循证护理实践概念框架及工作模式的理论意义及实践价值

第七章 结论

一、研究结论

二、研究意义

三、研究的创新点

四、研究的局限性及展望

附录

附录1 护士预防髋膝关节置换术后深静脉血栓知识和态度调查问卷

附录2 参与预防髋膝关节置换术后深静脉血栓护理证据引入临床的利益相关者一般信息调查表

附录3 预防髋膝关节置换术后深静脉血栓循证护理实践方案论证专家一般信息调查表

附录4 预防髋膝关节置换术后深静脉血栓质量审查表

附录5 护士预防髋膝关节置换术后深静脉血栓知识调查问卷

附录6 患者预防髋膝关节置换术后深静脉血栓知识调查问卷

参考文献

致谢

学习期间发表的文章

参考文献

[1]基于最佳证据的预防关节置换术后深静脉血栓护理工作内容的田野研究[J]. 王钰,徐园,马玉芬,王晓杰,杨旭,曹晶,姜英,王京京,尚高鹏,朱丽筠,鲁乔丹,吴欣娟. 中华护理杂志. 2021(04)

[2]China artificial joint annual data report[J]. Feng Bin;Zhu Wei;Bian Yan-Yan;Chang Xiao;Cheng Kai-Yuan;Weng Xi-Sheng;. 中华医学杂志英文版. 2021(06)

[3]围术期静脉血栓栓塞症预防与管理的最佳证据总结[J]. 黄晓玲,蔡建树,蒋苗苗,秦玲,李超,李璐萍,严立峰,向德义. 护理与康复. 2020(11)

[4]疫情防控背景下基于计划行为理论的医务人员利他行为研究[J]. 孙艳君,秦邦辉,何源. 中国社会医学杂志. 2020(05)

[5]北京市三甲医院护士循证护理实践能力现状及影响因素分析[J]. 杨雪,孙超,王蕾,王霞,王贞慧. 中华现代护理杂志. 2020(30)

[6]成人手术患者使用弹力袜预防下肢深静脉血栓的证据总结[J]. 刘飞,司龙妹,张佩英,王影新,张萌,丁炎明. 中华现代护理杂志. 2020(31)

[7]基于社会认知理论的江苏农民商业养老保险购买行为研究[J]. 杨峥嵘,傅显惠,周童山. 中国管理信息化. 2020(15)

[8]国内静脉血栓栓塞症护理研究热点的共词聚类分析[J]. 王钰,马玉芬,邓海波,杨旭,王磊,王晓杰,徐园,朱丽筠,刘戈,刘莹,吴欣娟. 中华护理杂志. 2020(07)

[9]骨科患者静脉血栓栓塞症分级预防方案的构建[J]. 陈慧娟,孔祥燕,王泠,谢华晓,安思兰,任慧玲,李硕. 中华护理杂志. 2020(07)

[10]推动证据向临床转化(六)证据总结的制作与撰写[J]. 邢唯杰,胡雁,周英凤,朱政,顾莺,张晓菊,陈瑜. 护士进修杂志. 2020(12)

医学护理博士论文怎么写

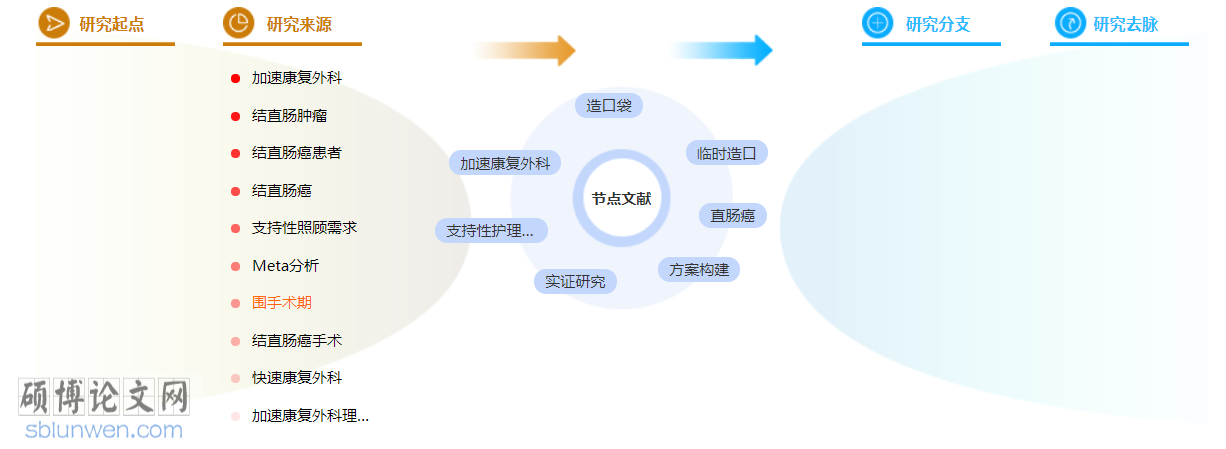

医学护理博士论文模板范例二:ERAS理念下直肠癌临时性肠造口患者护理方案构建及其实证研究

研究背景:随着加速康复外科(Enhanced Recovery After Surgery,ERAS)理念在结直肠外科广泛开展,患者住院时间显著缩短。直肠癌临时造口多为回肠造口,造口排泄物稀薄量大且腐蚀性强,造口护理难度大。如何让临时造口患者在较短的时间内掌握造口护理技术成为当前临床造口护理工作的难点。越来越多的研究发现,临时造口还纳后,大部分患者出现不同程度的肠功能障碍,降低其术后生活质量。目前,关于造口护理的实践和研究均集中在造口建立期,尚缺乏还纳后患者的护理方案。研究目的:描述并分析直肠癌临时造口患者在造口建立期和造口还纳期两个阶段的支持性护理需求状况及其影响因素,以及支持性护理需求状况对其生活质量的影响;系统检索、评价和汇总ERAS理念下直肠癌围手术期护理、造口建立期和还纳期护理循证证据;构建《ERAS理念下直肠癌临时性肠造口患者护理方案》并验证其临床应用效果。研究方法:本研究以JBI循证卫生保健模式为理论框架,按照患者需求、证据综合、证据传播、证据应用4个环节开展研究。1.患者需求:采用混合方法研究中的会聚平行混合方法对造口建立期和造口还纳期两个阶段临时造口患者进行需求分析。分别对造口建立期和造口还纳期两个阶段临时造口患者开展同期的定量研究和质性研究。在定量研究部分,分别对长春市两所三甲医院行ERAS理念下直肠癌根治术和临时造口术的造口建立期患者,以及行造口还纳术的造口还纳期患者进行问卷调查。问卷包括简版癌症支持性护理需求调查问卷和结直肠癌患者生活质量测定量表。还纳期患者调查问卷还包括低位前切除综合征评分量表。在质性研究部分,采用最大差异抽样法选取造口建立期和还纳期两个阶段直肠癌临时造口患者根据事先设计的访谈提纲进行半结构化深入访谈。采用主题分析法对访谈内容进行分析整合。2.证据综合:采用系统检索的方法对ERAS理念下直肠癌围手术期护理、造口建立期护理相关文献进行检索筛选,对符合纳入排除条件的文献进行质量评价和内容分析,提取和总结相关证据并对证据进行分级和推荐强度划分,最终形成最佳实践信息册或总结。采用系统评价的方法对造口还纳期护理相关原始文献进行质量评价和总结归纳。3.证据传播:基于前期对造口建立期和还纳期两阶段患者需求分析的结果,以及关于ERAS理念下直肠癌围手术期护理、造口建立期护理循证证据的最佳实践信息册和还纳期护理相关文献系统评价结果,构建《ERAS理念下直肠癌临时性肠造口患者护理方案》初稿,通过邀请临床一线护理专家开展专家会议法对该方案初稿进行修订形成终稿。4.证据应用:通过在吉林省两所三甲医院开展前瞻性同期类实验研究,一所医院采用上述护理方案,另一所采用ERAS理念下常规护理方案,并在患者造口术后1个月、3个月和9个月继续对患者进行持续随访评估以评价该方案的可行性和有效性。研究结果:1.患者需求:造口建立期患者生活质量较差,生活质量总分中位数为68,四分位间距为19.75,且都有着广泛的支持性护理需求,其中信息需求、支持需求和心理需求得分最高,中位数(四分位间距)分别是57.95(47.73)、50.00(50.00)和47.50(40.00)。该阶段患者信息需求主要包括造口护理相关信息和癌症治疗相关信息,支持需求主要为获得医疗团队的支持。自卑、无力感、内疚和担忧是该阶段患者主要的心理问题。造口还纳期患者生活质量较差,生活质量总分中位数为95,四分位间距为35,略好于造口建立期患者。信息需求和支持需求是该阶段患者得分最高的支持性护理需求内容,中位数(四分位间距)分别是72.73(36.36)和40.00(45.00)。该阶段患者信息需求主要包括管理症状的方法和疾病的预后相关信息,支持需求包括医疗团队的支持和同伴支持。2.证据综合阶段:通过对ERAS理念下直肠癌围手术期护理和造口建立期护理相关指南和系统评价进行文献检索,最终分别纳入指南文献5篇和系统评价7篇,以及指南文献9篇和系统评价3篇。通过对这些文献进行质量评价、证据汇总以及专家小组的论证,最终形成ERAS理念下直肠癌围手术期护理和造口建立期护理最佳实践信息册。因缺乏造口还纳期护理指南,对造口还纳期护理相关原始文献进行系统评价,并总结归纳出9个方面的系统评价结果。3.证据传播阶段:基于上述研究结果,经研究小组反复讨论,构建了《ERAS理念下直肠癌临时性肠造口患者护理方案》初稿,包括护理原则、造口两阶段护理子方案以及并发症预防和护理子方案三个部分。通过专家论证法将该方案进行简化和修订,形成终稿,包括护理原则、造口建立期护理方案和造口还纳期护理方案三个部分,造口建立期护理方案和造口还纳期护理方案主要包括术前护理、术后护理和延续性护理三个方面。4.证据应用阶段:除社会家庭状况维度外,干预组患者生活质量总分及其他维度得分均显著高于对照组(p<0.05)。除在性需求维度外,干预组患者支持性护理需求总分及各维度得分均显著低于对照组(p<0.05)。干预组患者造口并发症发生率、造口还纳时间以及LARS的严重程度显著低于对照组(p<0.05)。研究结论:1.ERAS理念下造口建立期患者生活质量较差,支持性护理需求程度较高,其中信息需求特别是造口护理和癌症治疗相关信息以及获得医疗团队的支持是该阶段患者最主要的支持性护理需求内容。2.ERAS理念下造口还纳期患者生活质量较差,支持性护理需求程度较高,其中信息需求特别是管理症状的方法和疾病的预后相关信息以及获得医疗团队和同伴的支持是该阶段患者最主要的支持性护理需求内容。3.构建的《ERAS理念下直肠癌临时性肠造口患者护理方案》应用于我国结直肠ERAS临床情境中具有一定有效性和可行性,值得推广并为临床相关实践提供参考。

摘要

abstract

中英文缩略词对照表

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.2.1 核心概念界定

1.2.2 相关理论

1.2.3 ERAS的发展历史和主要内容

1.2.4 ERAS在结直肠外科治疗护理中的应用的文献回顾

1.2.5 癌症患者需求测评工具

1.2.6 结直肠癌患者支持性护理需求及其相关因素的文献回顾

1.3 研究目的和意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 研究方案与技术路线

1.5 本章小结

第2章 患者需求

2.1 ERAS理念下造口建立期患者支持性护理需求的混合方法研究

2.1.1 研究目的

2.1.2 研究方法

2.1.3 研究结果

2.2 ERAS理念下造口还纳期患者支持性护理需求的混合方法研究

2.2.1 研究目的

2.2.2 研究方法

2.2.3 研究结果

2.3 讨论

2.3.1 造口建立期患者护理需求分析

2.3.2 造口还纳期患者护理需求分析

2.4 本章小结

第3章 证据综合:系统评价

3.1 成立ERAS理念下直肠癌临时造口护理循证实践小组

3.2 ERAS理念下直肠癌围手术期护理相关文献的检索和评价

3.2.1 研究目的

3.2.2 研究方法

3.2.3 研究结果

3.3 ERAS理念下直肠癌围手术期护理相关证据的总结和等级评价

3.3.1 研究目的

3.3.2 研究方法

3.3.3 研究结果

3.4 造口建立期护理相关文献的检索和评价

3.4.1 研究目的

3.4.2 研究方法

3.4.3 研究结果

3.5 造口建立期护理相关证据的总结和等级评价

3.5.1 研究目的

3.5.2 研究方法

3.5.3 研究结果

3.6 造口还纳期护理相关文献系统评价

3.6.1 研究目的

3.6.2 研究方法

3.6.3 研究结果

3.7 讨论

3.7.1 ERAS理念下直肠癌围手术期护理相关证据分析

3.7.2 造口建立期护理相关证据分析

3.7.3 造口还纳期护理相关证据分析

3.8 本章小结

第4章 证据传播:护理实践方案的构建

4.1 成立直肠癌临时造口患者护理方案制定小组

4.2 构建《ERAS理念下直肠癌临时性肠造口患者护理方案》初稿

4.3 《ERAS理念下直肠癌临时性肠造口患者护理方案》的专家论证

4.3.1 研究目的

4.3.2 研究方法

4.3.3 研究结果

4.4 讨论

4.5 本章小结

第5章 证据应用:临床试点

5.1 研究目的

5.2 研究对象和方法

5.2.1 研究对象

5.2.2 研究方法

5.2.3 评价指标

5.2.4 资料收集

5.2.5 质量控制

5.2.6 伦理许可

5.2.7 统计分析

5.3 研究结果

5.3.1 失访情况

5.3.2 研究对象一般资料

5.3.3 研究对象基线资料的均衡性比较

5.3.4 干预方案对患者支持性护理需求的重复测量方差分析

5.3.5 干预方案对患者生活质量的重复测量方差分析

5.3.6 对照组和干预组患者不同时点的造口相关并发症比较

5.3.7 对照组和干预组患者造口还纳时间比较

5.3.8 对照组和干预组患者LARS严重程度比较

5.4 讨论

5.5 本章小节

第6章 结论

6.1 研究结论

6.2 研究创新点

6.3 研究局限性

参考文献

附录

附录一 造口建立期患者问卷调查表

附录二 访谈知情同意书

附录三 造口建立期患者一般资料记录表

附录四 造口建立期患者访谈提纲

附录五 造口还纳后患者问卷调查表

附录六 造口还纳期患者一般资料记录表

附录七 造口还纳期患者访谈提纲

附录八 中文版临床指南研究与评估系统Ⅱ

附录九 AMSTAR评价清单及说明

附录十 JBI证据预分级及证据推荐级别系统(2014 版)

附录十一 ERAS理念下直肠癌临时造口患者护理方案(初稿)

作者简介及科研成果

致谢

参考文献

[1]国际造口治疗师职业获益感现状及其影响因素研究[J]. 赵煜华,王俊霞,吴田瑞,邢佳佳,李东艳,董新华. 中国护理管理. 2020(10)

[2]快速康复外科在结直肠肿瘤手术围手术期中的应用与思考[J]. 韩梦云,周琪,丁义江. 结直肠肛门外科. 2020(04)

[3]基于循证构建脑卒中吞咽障碍患者管理方案及效果评价[J]. 谭鑫. 中国卫生产业. 2020(19)

[4]造口治疗师(ET)在多学科协作治疗(MDT)中的临床实践进展[J]. 马辉. 结直肠肛门外科. 2020(02)

[5]妇科癌症病人特异性支持照护需求量表编制及信效度检验[J]. 葛晓玲,宋永霞,虞苗,何红叶,洪静芳. 护理研究. 2020(08)

[6]食管癌手术病人出院后支持性照护需求量表的编制及信效度检验[J]. 乔瑶,朱小芳,徐剑鸥,唐文玲,基红云,邹圣强. 护理研究. 2020(07)

[7]癌症患者安宁疗护需求问卷的编制及信效度检验[J]. 吴洪寒,陈湘玉,殷小莉. 护理学杂志. 2020(07)

[8]加速康复外科理念的临床研究进展[J]. 李娜,杨静静,李静. 重庆医学. 2020(06)

[9]加速康复外科理念指导下患者术前禁食禁饮时间的研究进展[J]. 张俊涛,孙含瑞,陈俊名,刘又文. 中国医药导刊. 2020(02)

[10]预防性回肠造口术在低位直肠癌中的应用[J]. 马元华,杜红梅,蔡敬国,刘自力. 世界复合医学. 2019(12)

医学护理博士论文范文参考

医学护理博士论文范文模板三:高等护理教育模式研究

我国历史上最早的高等护理教育起始于1920年北京协和医院高等护士学校,到1950年解放初全国第一届卫生工作会议上决定将护理教育列为中等专业,从而停止了高等护理教育的继续和发展。随着我国社会发展和卫生事业的发展,护理工作的重要性日益凸现,对护理人才的要求越来越高,完全由中专学校培养护理人才已满足不了社会的需求。1979年卫生部发出《关于加强护理教育工作的意见》的通知,提出“为了提高护理质量,适应医院现代化建设的需要,必须加强和发展护理教育。”并对护理教育工作提出了具体的意见“大力加强和整顿现有护理教育,恢复和发展高等护理教育”等系列指示。对高等护理教育的发展起到了指导和推动作用。1980年首先在上海、南京恢复了高等护理(专科)教育。高等护理教育是医学教育的组成部分,是建立在普通教育之上培养能在医疗卫生服务第一线从事保障人民健康工作的应用型护理人才的教育类型。它受卫生与教育发展的双重影响,当生物医学模式向生物、心理、社会模式转变时,卫生服务模式也随之改变。当高等教育进入大众化阶段,高职护理教育也得到了大力发展。在这一背景下,什么样的高职护理教育模式,能适时适量地培养出符合社会需求的高质量人才?是本文着力解决的问题。本文以高等职业护理教育为研究对象,以人才培养的教育模式为切入口,采取文献检索、历史研究、现状调研、国外比较、理论分析等途径,系统深入地研究目前护理教育改革与发展问题,通过理论指导,重构了高职护理教育模式。论文正文分六章,第一章导论,阐述了高职护理教育改革的研究背景,提出与卫生体系改革、健康服务模式改变、医学科学技术发展相适应的护理人才培养的新要求,并对当前高职护理教育的人才培养目标、培养方式、课程体系、教学方法、质量评价体系,以问题的形式提出并进行研究。第二、三、四章,分别从国内外纵向和横向两个视角按护理人才培养模式的框架分析,从历史的回顾到国内外比较和现状分析三个方面展开研究。通过护理教育发展的历史梳理,揭示护理教育与医学教育的关系,医学护理模式转变与护理教育模式改革的历程。通过对四国护理教育分析,总结了发达国家护理教育的体制、机制和主要模式及共同特征。通过对上海6所护理院校、护理学会、医院的专家、教师、护士的访谈和问卷调查,以及国内部分地区教改的成果分析,揭示了现行培养模式是一种学科性的、缺乏护理特色的培养模式,教学改革仍未充分体现护理专业素质人才的特色。因此,提出了护理教育模式改革的思考,为重建高职护理教育模式奠定了历史与现实的基础。第五章是高职护理教育模式的理论研究,分析了高职护理教育的核心内涵、基本特征和构成要素,揭示了高职护理教育人才培养的职业特性、本质特征与规律,分析了对护理教育改革具有直接指导意义的若干理论,为重建高职护理教育模式奠定了理论基础。第六章,是高职护理教育模式的重构研究,按照系统化整体护理模式的要求,针对现行护理教育模式的弊端,借鉴国外培养的共性,遵循高职教育规律,按照护理专业人才培养思路,重建了通识教育、职业教育和情感行为培养的专业素质人才教育模式,并提出了若干保障条件。

中文摘要

Abstract

第一章 导论

第一节 研究背景与问题提出

一、背景

二、问题提出

三、相关概念界定

第二节 研究目的和意义及研究现状分析

一、研究目的

二、研究意义

三、相关研究综述

第三节 研究方法、研究路线,内容安排

一、研究方法

二、技术路线

三、内容安排

四、可能的创新之处

第二章 护理教育的历史轨迹

第一节 护理教育形成与发展的历史回顾

一、护理教育的孕育与起步

二、我国护理教育的形成

三、护理教育的历史变化

第二节 护理模式及其护理教育

一、以疾病为中心的护理模式及其护理教育模式(生物医学模式)

二、以病人为中心的护理模式及其护理教育模式(生物、心理、社会医学模式)

三、以人的健康为中心的护理模式及其护理教育模式(健康医学模式)

第三节 我国高等护理教育的历史演变

一、高等护理教育的起步(1921——1950年)

二、高等护理教育的停办(1950——1980年)

三、高等护理教育的恢复与探索(1980——1995年)

四、高等护理教育的改革与发展(1995——目前)

第三章 高等护理教育模式的国际比较研究

第一节 国际视野中的护理教育模式

一、英国的护理教育模式

二、澳大利亚的护理教育模式

三、新西兰的护理教育模式

第二节 美国高等护理教育模式研究

一、美国高等护理教育概况

二、美国盐湖社区学院护理教育模式

三、美国的护理教育评估

第三节 国际高等护理教育的比较与启示

一、护理教育理念明确

二、人才培养目标与社会发展相适应

三、培养方式重视对学生个性及综合能力的培养

四、护理课程体系突出护理专业特点

五、教学方法多样并注重学生学习能力培养

六、完善的教育教学评价体系

第四章 我国高职高专护理教育模式的现状剖析

第一节 国内高职护理教育培养模式的面面观

一、"三、一制"医学护理教育模式

二、"2+1"学校—医院合作护理教育模式

三、"两段制"护理教育模式

四、3+2分段制及五年一贯制护理教育模式

第二节 上海市高职护理教育模式的现状调查

一、调查的类型与实施

二、6所高校护理教育模式的调研结果

三、问卷调查与专家访谈结果描述

第三节 高职护理教育的现状调查结果分析

一、现行培养模式的主要特点

二、现行培养模式存在的问题

三、对高职护理教育模式改革的思考

第五章 我国高职护理教育模式的理论分析

第一节 高职护理教育模式的内涵、基本特征及构成要素

一、高职护理教育的内涵

二、高职护理教育模式的基本特征

三、高职护理教育模式的构成要素

第二节 高职护理教育人才培养的本质特征与规律

一、护理职业特征

二、护理人才培养本质特征

三、护理人才培养的主要规律

第三节 高职护理人才培养的理论基础

一、通识教育

二、职业专业教育

三、素质教育

第六章 高职护理教育模式重建研究

第一节 高职护理教育模式的重建

一、构建高职护理教育模式的基本思路

二、重建高职护理教育模式的原则

三、高职护理教育培养的基本框架

第二节 高职护理教育模式的具体构建

一、护理人才培养目标

二、护理教育培养制度

三、课程体系

四、护理教育人才培养途径

五、质量评价

第三节 高职护理教育模式推行的保障条件

一、转变思想、更新人才培养理念

二、护理教育改革的政策保障

三、改善办学条件,确保人才培养质量

附录

参考文献

后记

参考文献

[1]医学院校人文素质教育的目标取向[J]. 林雄辉. 中山大学学报论丛. 2007(12)

[2]美国社区学院与我国高等职业技术院校比较研究[J]. 杨习超. 继续教育. 2007(12)

[3]高等教育护理专业人才培养模式改革研究现状[J]. 朱红. 护理研究. 2007(33)

[4]实践教学在护理学教育模式中的应用[J]. 姚万军,徐玲琳. 护理研究. 2007(33)

[5]创新教育模式 构建创新型医学人才培养平台[J]. 贺加. 中国高等医学教育. 2007(09)

[6]新中国成立初期苏联对我国高等医学教育的影响[J]. 黄永秋,李剑. 中国高等医学教育. 2007(09)

[7]护理教学水平评估体系的构建[J]. 张芳. 中国医药导报. 2007(24)

[8]高职院校素质教育指标体系及培养模式设计[J]. 张振英,赵章彬,贾桂玲,柴少宗,罗毅. 职业技术教育. 2007(20)

[9]西方国家职业教育与我国职业教育的比较分析[J]. 余新. 黑龙江高教研究. 2007(07)

[10]美国护理教育的现状与启迪[J]. 余雨枫. 四川省卫生管理干部学院学报. 2007(02)

以上是医学护理博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。