英语词汇学博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇英语词汇学博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

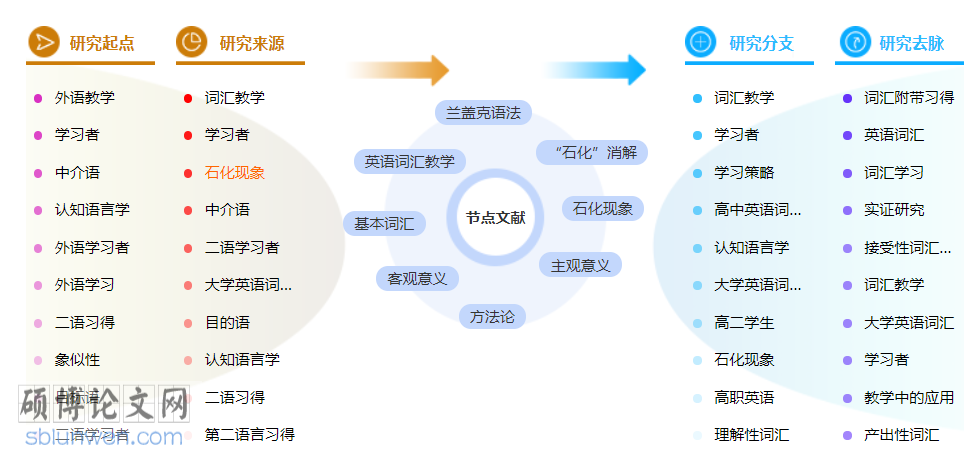

英语词汇学博士论文范文参考一:英语词汇教学“石化”消解研究 ——基于兰盖克语法理论的分析

学过英语的人都知道,学习英语难就难在词汇学习上。学生掌握的词汇量与语言运用能力是一种正比例关系,掌握的词汇量越大,语言运用能力越强,反之亦然。由于目前的教学理论和方法落后,学生掌握一定的词汇量后,就出现词汇学习石化现象。词汇量难以扩大,用词不能举一反三,严重影响整体英语教学效果。对此,人们已经做了许多用以往语言学理论指导词汇教学,消解英语词汇教学石化的研究,但实际效果不明显。兰盖克语法理论是一种崭新的语言学理论,与以往的语言学理论有着根本不同。它能解决过去语言学理论无法解决的问题,消解英语词汇教学石化。因此,开展用兰盖克语法理论指导英语词汇教学石化消解研究具有重要的理论和现实意义。全文分为七个部分:导论阐明了本研究的缘由,研究目的和意义以及内容和方法。第一章兰盖克语法理论概观。兰盖克语法理论是本研究的理论基础,是本研究能否成功的关键。本文首先对兰盖克语法理论进行了介绍和研究综述,夯实了论文的理论基础。认知语言学是上世纪八十年代在美国和欧洲诞生,它主要由莱可夫的语义理论和兰盖克的语法理论组成,他们俩是认知语言学流派的主要代表人物。莱可夫的语义理论传入中国的时间比兰盖克的语法理论早,莱可夫的语义理论比兰盖克语法理论通俗易懂。因此,在中国对莱可夫语义理论研究比对兰盖克语法理论研究要多,已有学者研究如何将莱可夫的语义理论运用于英语教学实践。由于兰盖克语法理论是一种全新的理论,不易读懂,再加上传入我国的时间不长,目前国内对兰盖克语法研究还处于引进和消化阶段,所取得的研究成果比较贫乏。过去的语言学理论只研究语言结构,不研究意义,而兰盖克语法只研究语言意义。兰盖克语法研究意义与语言教学的意义学习相吻合,两者都强调语言的意义,这种殊途同归为消解英语词汇教学石化现象奠定了基础。一种完全不同的语言理论运用于英语教学之中肯定产生完全不同的效果,国内研究如何将兰盖克语法理论运用于英语教学几乎没有,运用于英语词汇教学石化消解的就更少。探讨用兰盖克语法理论消解英语词汇教学石化,提高英语教学效果是一项开拓性工作。第二章英语学习中的“石化”现象。该章是本研究是否可行的根本保证。论文在综述了理论基础之后,又对石化现象理论进行综述,以证明研究的合理性和科学性。学生都有这样一种经历,当英语学到一定程度以后,就不再像学习的最初阶段稳步提高,而是处于一种仿佛停滞不前的徘徊状态,有的学生甚至感到自己的英语在退步,未能达到目的语的理想终点,这种现象就是英语学习石化现象。石化还可根据其性质分为暂时性石化和永久性石化,这一区分在英语词汇教学中具有重要的应用价值。我国的英语学习者,尤其是非英语专业学生的过渡性石化现象多属于暂时性石化。如果学生能够有机会接受最优化输入,或接触英语环境,就能消解英语词汇学习中的暂时性石化,英语学习效率能达到另一次高潮。石化现象在英语词汇教学中的表现有两个方面:一是词汇量难以扩大;二是对已学过的词汇使用呆板,不会活用。前者是词汇量的问题,后者是词汇使用质的问题。用兰盖克语法理论消解英语词汇教学石化旨在提高“量”和“质”,使学生语言运用能力再产生一个飞跃。自塞林格首次提出石化现象理论以来,学者们对它的成因已有大量研究,分别提出了心理论、生物论、文化迁移论、认知模式论和互相作用论,同时也提出了一些消解该现象的方法。国内学者对石化现象理论以引进介绍为主,没有理论创新。对中国学生为什么在学习英语词汇中会出现石化现象的研究比较多,对如何消解词汇学习石化现象研究比较少。由于提出各种对策的理论基础比较陈旧,已提出的对策对消解词汇学习石化现象起了一定作用,但均未取得满意效果。用兰盖克语法理论消解词汇教学石化不但可行,而且弥补了过去对消解石化现象研究的不足,这是一种补充性创新。第三章我国英语词汇教学存在的问题。通过概述我国各级学校的词汇教学情况,找到了本研究要解决的主要问题。它由两大部分组成:中小学英语词汇教学存在的问题和大学阶段英语词汇教学存在的问题。中小学英语词汇教学问题包括孤立地教词汇,不能全面揭示词义;词汇学习方法不科学,遗忘率高;教师学生不同步,教师只注重教,学生只注重学;脱离文化背景,文化意义导入不足等等。大学英语词汇教学存在的问题主要涉及词汇教学地位不突出;词汇教学重点不突出,词汇教学方法和手段单一等等。在大学英语词汇教学存在系列问题的背景下,中国英语词汇教学存在两个不足:其一是各级学校英语课程要求学生掌握词汇量太小,这是教育行政部门的责任;其二是学生掌握词义单一,这是教师和学生的责任,教师负主要责任。前者导致了学生英语词汇量石化的出现,后者导致了学生词义掌握石化的出现。国内学者对如何进行英语词汇教学已有很多研究,但主要集中在对如何进行词汇客观意义教学上,几乎没有学者研究如何进行词汇主观意义的教学。本研究以兰盖克语法理论为基础,对英语词汇的客、主观意义进行全面研究,找出消解词汇教学石化的途径。这是对以往只研究词汇客观意义教学,不研究词汇主观意义教学的一种补充。因此,从某种意义上说,它也是一种补充性创新。第四章英语词汇教学“石化”消解——兰盖克语法理论启示(一)。这是理论与实践相结合的第一部分,是本论文的重点部分,内容包括:由兰盖克语法的方法论与英语词汇教学“石化”消解;原型理论与基本词汇的确定;象似性理论指导英语词汇教学和范畴化、非范畴化理论与词汇动态教学四小节组成。本部分首先论述了把兰盖克的折衷主义方法论作为英语词汇教学方法论,吸收各种教学理论和方法的优点,是消解英语词汇教学石化的根本保证。其次阐释了用经典理论两分法把词汇分为基本词汇与非基本词汇的不足,以及用原型理论对词汇进行多分的合理性,强调基本词汇、近基本词汇和远基本词汇的教学。然后探讨了如何把象似性理论运用于词汇教学实践,各词汇之间看上去好像杂乱无章,没有任何联系,其实它们之间有各种各样的象似性。老师可运用象似性经济地讲解词汇,学生可以运用象似性轻松地学习词汇。最后探讨了通过范畴化与非范畴化理论指导词汇教学,让学生了解词义的动态变化。它能把新旧词联系起来,使新词学习更加容易,构成一个词汇学习网络。第一、二两点的研究内容具有开拓性,几乎没有学者对此进行过研究,属于原始创新范畴;第三、四两点的研究内容过去学者们已有研究,只是本研究更加系统和全面,属于补充性创新范畴。第五章英语词汇教学“石化”消解——兰盖克语法理论启示(二)。本章与第四章一样,是理论与实践相结合的第二部分,也是本论文的重点部分。它由隐喻理论观照下的一词多义教学、语法化和词汇化理论烛照下的英语词汇教学和意象意义理论下的词汇教学三小节组成,最后一小节涉及内容最为丰富。第一小节的隐喻理论指导词汇教学可使学生了解一个单词的基本义与非基本义之间的关系,它们是怎样形成的,学生对已学词汇意义可以做到知其然,更知其所以然。第二小节把语法化和词汇化理论运用于虚词和复合词教学中,语法化指导冠词、连词、介词等虚词教学,词汇化指导复合词教学,把语法知识与词汇知识等紧密地结合起来。第三节中的意象意义就是主观意义,词汇的主观意义无比丰富。这是学生最难掌握的,也是学习起来最有趣的内容。用意象理论指导词汇教学,可以使死的词汇活起来,让词汇学习妙趣横生,达到消除石化的目的。第一节的研究内容是国内研究最多的领域,取得的成果也最多,但本研究比过去的研究更深、更广,是一种补充性创新;第二和第三节所涉及的内容是一片处女地,国内暂无学者对此进行研究,是一种原始创新。第六章结论与建议。首先,本研究认为,英语词汇石化消解有赖于词汇教学理论研究。其次,消解英语词汇教学石化有利于提高英语教学效果。最后,兰盖克语法理论能消解英语词汇教学石化,解决其它语言理论无法解决的问题。同时还提出了后续研究建议:一是进一步加强英语词汇教学方法论的研究;二是兰盖克语法理论运用于教学实践还需深入研究。

摘要

Abstract

导论

一、问题的提出

二、研究目的及意义

(一) 研究目的

(二) 研究意义

三、研究内容与方法

(一) 研究内容

(二) 研究方法

第一章 兰盖克语法理论概观

一、认知语言学理论在中国的发展

(一) 认知语言学理论取向研究

(二) 认知语言学理论的具体研究

二、兰盖克语法理论在中国的发展

(一) 兰盖克语法理论介绍

(二) 兰盖克语法理论的具体研究

三、兰盖克语法理论的实践价值

(一) 规定语言学催生了语法翻译教学法

(二) 比较语言学衍生了直接教学法

(三) 结构语言学诞生了听说教学法

(四) 生成语法产生了交际教学法

(五) 兰盖克语法将触发何种教学理论

第二章 英语学习中的“石化”现象

一、英语学习“石化”成因

(一) 心理论

(二) 生物论

(三) 文化迁移论

(四) 认知模式论

(五) 相互作用论

二、英语学习“石化”表征

(一) 英语学习“石化”的特点

(二) 英语词汇学习中的“石化”

(三) 消解英语学习“石化”研究

第三章 我国英语词汇教学存在的问题

一、中小学英语词汇教学存在的问题

(一) 小学阶段的英语词汇教学

(二) 初中阶段的英语词汇教学

(三) 高中阶段的英语词汇教学

二、大学阶段英语词汇教学存在的问题

(一) 高职高专英语词汇教学

(二) 大学英语词汇教学

(三) 大学英语词汇教学“石化”的成因

第四章 英语词汇教学“石化”消解——兰盖克语法理论的启示(一)

一、兰盖克语法的方法论与英语词汇教学“石化”消解

(一) 兰盖克语法的方法论

(二) 行为主义、认知主义和建构主义与英语词汇教学“石化”消解

(三) 在词汇教学中折衷各种理论

(四) 改变方法论消解英语词汇教学“石化”教学实例

二、原型理论与基本词汇的确定

(一) 经典范畴理论下的基本词汇观

(二) 原型理论下的基本词汇观

(三) 大学英语课程词汇的不足

(四) 大学英语词汇量有待增加

(五) 消解学生英语词汇量“石化”教学实例

三、象似性理论与英语词汇教学

(一) 兰盖克的语法象似性

(二) 英语词汇的象似性

(三) 词汇象似性对英语词汇教学的指导

(四) 象似性理论消解学生词义“石化”教学实例

四、范畴化、非范畴化理论与词汇动态教学

(一) 范畴化与非范畴化理论

(二) 范畴化理论下的新创词汇教学

(三) 基本范畴词汇教学

(四) 词义的非范畴化教学

(五) 范畴化理论消解学生词义“石化”教学实例

第五章 英语词汇教学“石化”消解——兰盖克语法理论的启示(二)

一、隐喻理论观照下的一词多义教学

(一) 隐喻认知模式

(二) 一词多义的形成机制

(三) 隐喻理论对“石化”消解的运用

(四) 隐喻理论消解学生词义“石化”教学实例

二、语法化和词汇化理论烛照下的英语词汇教学

(一) 语法化理论下的实词虚化教学

(二) 句法结构词汇化与复合词教学

(三) 语法化和词汇化理论消解学生词义“石化”教学实例

三、意象意义理论下的词汇教学

(一) 辖域原则在英语词汇教学中的运用

(二) 假设与期待理论下的英语词汇教学

(三) 加细程度在英语词汇教学中的运用

(四) 意象意义消解词义“石化”教学实例

结论与建议

一、研究结论

(一) 词汇教学“石化”消解有赖于词汇教学理论研究

(二) 消解词汇教学“石化”,能提高英语教学效果

(三) 现有英语词汇教学理论和方法促进了“石化”形成

(四) 兰盖克语法理论能消解词汇教学“石化”现象

二、后续研究建议

(一) 进一步加强英语词汇教学方法论的研究

(二) 兰盖克语法理论运用于词汇教学实践需要继续研究

主要参考文献

附录:攻读学位期间的主要研究成果

后记

参考文献

[1]英语词汇学习中的石化现象[J]. 田耀收. 内江科技. 2008(05)

[2]“讲授型外语学习”语境下的“计划性词汇教学”(PLI)模式构架[J]. 黄若妤. 外语与外语教学. 2008(04)

[3]英汉隐喻词构成与比例比较研究[J]. 蔡基刚. 外语教学与研究. 2008(02)

[4]双语心理词汇研究述评[J]. 戴炜栋,王宇红. 外语与外语教学. 2008(02)

[5]新词新语的关联诠释[J]. 唐燕玲,胡靓. 外语与外语教学. 2007(12)

[6]象似性理论及其在大学英语词汇教学中的应用[J]. 黄芳. 科技信息(科学教研). 2007(22)

[7]国内第二语言习得中介语及其石化现象理论研究综述[J]. 白凤欣. 河北师范大学学报(哲学社会科学版). 2007(04)

[8]高职高专英语词汇教学现状分析及策略研究[J]. 鲍育育. 教育与职业. 2007(18)

[9]中介语与石化现象[J]. 杨宁. 甘肃科技纵横. 2007(01)

[10]小学英语词汇教学中的问题与对策[J]. 朱春梅. 网络科技时代. 2007(04)

英语词汇学博士论文怎么写

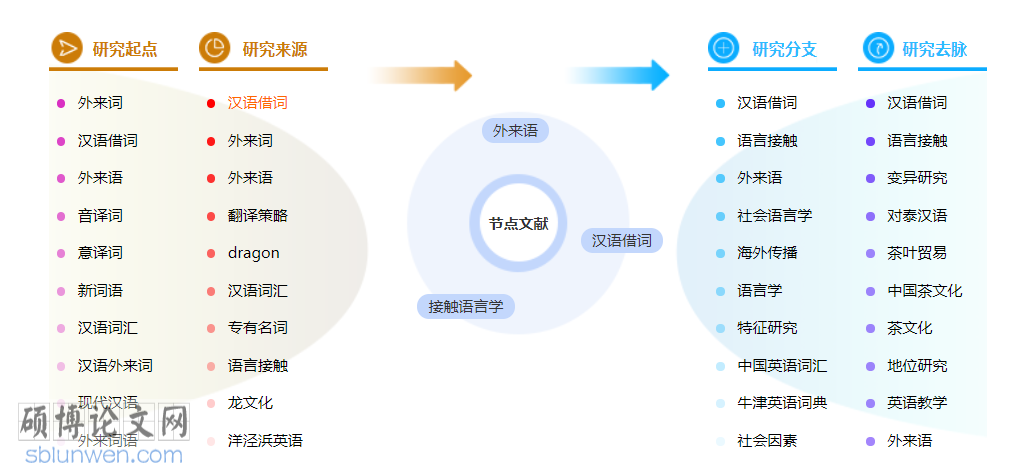

英语词汇学博士论文模板范例二:英语中的汉语借词研究 ——接触语言学视角

语言接触是20世纪70年代以来国际语言学界研究的热点,主要研究不同源的、或虽同源但已分化的语言相互接触而引发的语言变化规律。民族之间的贸易往来、文化交流、移民杂居、战争征服等各种形态的接触,都会引起语言的接触。语言的接触有不同的类型,其中最常见的,就是词汇的借用。从词汇角度说,整个英语史就是一部词汇借用史。英语在其1500多年的变迁过程中,共计吸纳了120多种语言的词汇。它从几个日耳曼部族的语言发展成为今天世界上最流行的语言,成为“不是世界语的世界语”。英语借词的来源,非常广泛,这其中就有一部分是来自汉语。由于是小宗词源,英语中的汉语借词,虽然早在19世纪晚期语言学家就开始提及,但一直没有得到重视。这种情况直到20世纪80年代才有起色和改观,代表性研究有Chan&Kwok(1985)的香港词汇研究、美国学者Garland Cannon(1987;1988)的汉语词汇研究,以及大陆学者汪榕培(1986;2001;2002)先生的“英语中的汉语借词”研究。在接下来的二三十年里,国内这个领域的研究呈现出一派热闹景象,但繁华的背后,有两个基本问题没有得到解决,一是“量”的问题:英语里到底有多少汉语借词?二是“质”的问题:是什么样的借词?有怎样的规律?本论文从接触语言学的角度,以已有语料和自建语料为基础,整合已有的借词理论,采用理论研究和语料分析相结合的方法,以借词的整个“动态”过程为“纲”,以借词的分类为“目”,以语言、社会、文化等因素为切入“点”,以借词语料为支撑“面”,做到“点”“面”结合,“纲”举“目”张。语言接触研究,既讲接触,也讲影响,换言之,就是过程、结果两者都要兼顾。基于这样的认识,我们提出借词“动态过程论”的构想,将借词研究的外延扩大,保留传统的“词典借词”研究,增加“前借词”和“后造词”的研究。这样,借词研究,就分成了三个阶段,从而构成一个“动态”的“过程”。对这个“过程”进行全面考察,有助于从宏观和微观两个方面,形成系统的、分层的认识。前借词,是指“临时借用”的翻译词汇;后造词,是指英语、汉语或英汉语混合而“新造”的词汇,两者都是“新词”,通常情况下,不能视同“借词”,但随着接触的深入,时间的推移,它们却有可能转化为“借词”。从借词角度看,前借词阶段的音译和仿译方法,有利于“新词”向“借词”转化;后造词阶段的“新造词”,特别是英语新造词,由于舍弃了汉语的形式,看不到汉语的“源模”,因而,相比之下,难成借词,一般词典不予收录,收录了也不注明词源,总体说来,数量有限,难以统计。语言的发展和演变,通常需要一定的时间,是一个“渐变”的过程;但一些非语言因素,如政治因素、科技因素等,借助现代快捷的传媒,可穿越时空,让“新词”一举成为“借词”,是一个“突变”的过程。词典借词,顾名思义,就是被一般英语词典收录了的汉语借词,处于借用过程的“借入”阶段。根据其语素和构式的存无,可细分为音译借词、混合借词和义借词三种。音译借词的数量,大致有三、四百个,从时间上看,16世纪之前的很少,主要集中在19世纪和20世纪,总体呈增长趋势;从语义上看,多为饮食、艺术、动植物、政治等词汇;从拼法上看,普通话拼音词汇最多,以后依次是威妥玛拼音、粤语拼音、威妥玛之前的拉丁拼音、闽南语拼音以及洋泾浜英语等等。需要强调的是,洋泾浜英语的借用方式,和普通的借词方式不同,其特点是“结构借用”比较突出;借词有直接借词和间接借词两种。间接借词中,以“日媒词”贡献最大,有200多个。由于词源考证复杂,尚待深入研究。混合借词有派生和复合两种方式,通过派生方式产生的汉语借词大约有100个;通过复合方式产生的大约800个,其中音译义注词有几十个,描写词有700多个。音译义注词通常为单个英语词汇,说明其前面音译词的语义类别。描写词是一种最便捷、最经济、最易懂的借词的方式,因此,在整个借词中所占的比例也最大。义借词有引申和仿译两种类型。词义发生引申,有时是因为语音相似,有时是因为语义相似,这类汉语借词数量有限,加之表现形式为“旧词添新义”,因而其“借词”身份常遭质疑。仿译由于英汉词形同构、语素对应,易于“依瓢画葫芦”,所以,这类借词越来越多,英语里大致有100多个,并且呈强劲增长趋势。译借词的构成方式,以两个或三个词为主,一个或四个词为辅。主要是政治、经济和文化方面的词汇,反映现代中国风貌。接触语言学认为,借用成分、借用数量跟语言接触的强度密切相关。一般来说,借词数量和接触强度成正比。偶然的接触,一般只借用实义词——通常是名词,也有一些动词、形容词和副词,但没有结构上的借用。高强度的接触,既有词汇借用,也有结构借用。对照英语中的汉语借词,不难发现,这一理论经受住了检验。汉语和英语接触,18世纪之前,总体程度不高,因而借词也不多;到了19、20两个世纪,特别是鸦片战争之后,接触越发频繁,借词也随之增多,但增长方式不同,音译借词是“递增”式发展,而仿译借词是“倍增”式发展,且主要是政治、经济和文化方面的词汇,不像音译借词多为中国“土产”、“古董”等。地域方面,广东、香港、福建、上海等地,语言接触时间较早、较长、较强,因而,借词中,出现了粤语拼音、闽南语拼音以及洋泾浜英语等。整体上看,英语对汉语的借用,主要是以词汇为主,音译借词多为“命名”之需;结构上的借用较少,主要体现在仿译词和洋泾浜英语的短句上。英汉语间的接触强度,介于“偶然接触”和“强度不高的接触”之间。英语中的汉语借词研究,它带来的启示是多方面的,如汉语英译、词汇教学、词典编纂、二语习得、语言规划等,都有一定的借鉴意义。从借词角度看,异化的翻译策略以及音译和仿译的翻译方法,会给汉语词汇提供更多“接触”的机会,从而有利于汉语词汇走入英语。这些汉语词汇,特别是文化词汇,一旦成为借词,也便成了文化符号和文化“使者”。它们架构起中外语言和文化的交流桥梁,让中国走向世界,让世界了解中国。

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究内容

1.4 研究方法

1.5 论文结构

第二章 英语中的汉语借词研究概览

2.1 借词定义

2.1.1 借词的术语

2.1.2 借词的界定

2.2 国内汉语借词研究

2.3 国外汉语借词研究

2.4 小结

第三章 接触语言学视域下的借词理论

3.1 接触语言学简介

3.1.1 术语来源

3.1.2 研究历史

3.1.3 概念界定

3.2 借词理论综述

3.2.1 Whitney 的“借用等级”论

3.2.2 Saussure 的借词“外部要素”论

3.2.3 Sapir 的借词“文化”论

3.2.4 Bloomfield 的借词“二元”论

3.2.5 Haugen 的借词“复制再生”论

3.2.6 Weinreich 的借词“社会”论

3.2.7 Cannon 的借词“同化等级”论

3.2.8 Thomason & Kaufman 的借用“触变类型”论

3.3 小结

第四章 前借词研究

4.1 国内刊物翻译策略:归化

4.2 国外刊物翻译策略:异化

4.3 原因与对策

4.4 小结

第五章 词典借词研究

5.1 音译借词

5.2 混合借词

5.2.1 派生

5.2.2 复合

5.3 义借词

5.3.1 引申

5.3.2 仿译

5.4 小结

第六章 后造词研究

6.1 英语新造词

6.2 英汉新造词

6.3 汉语新造词

6.4 小结

第七章 结语

7.1 研究总结

7.2 研究启示

7.2.1 对汉语英译的启示

7.2.2 对词汇教学的启示

7.3 研究局限与展望

参考文献

附录

攻读学位期间公开发表的论文

致谢

参考文献

[1]《牛津英语词典》中的汉语借词数量研究[J]. 陈胜利. 盐城师范学院学报(人文社会科学版). 2013(03)

[2]英语中汉语音译贷词的语言特征研究[J]. 任静明. 攀枝花学院学报. 2012(05)

[3]英语中的汉语借词[J]. 孙瑶. 边疆经济与文化. 2011(09)

[4]《红楼梦》中龙文化及其英译评析[J]. 彭爱民. 红楼梦学刊. 2011(05)

[5]英语中的汉语借词及其社会文化因素探究[J]. 杨映春. 长沙大学学报. 2011(03)

[6]从英语中的汉语借词看语言的包容性[J]. 陶红梅. 江淮论坛. 2011(01)

[7]汉语“纸老虎”一词及其英译“Paper Tiger”的源流[J]. 曾晓光. 中国电力教育. 2010(27)

[8]文化软实力视野下“龙”的英译创新研究[J]. 刘白玉,刘夏青,韩小宁. 牡丹江教育学院学报. 2010(03)

[9]英语词汇中的汉语元素[J]. 王长友. 语文学刊(外语教育与教学). 2010(05)

[10]试论英语中汉语借词及其语言学特征[J]. 刘海清,邓寿群. 宜春学院学报. 2010(03)

英语词汇学博士论文范文参考

英语词汇学博士论文范文模板三:心智的门铃 ——英语新词的认知阐释

语言始终处于不断的变化之中。词汇作为语言中最敏感、最活跃的部分,发展最为迅速,新词不断增加,旧词不断延伸出新义。新词是语言的“刀锋”,一方面展示了词汇的构词规律、意义特征,另一方面显示出语言发展变化的趋势,是词汇历时研究和共时研究的接面。新词是社会文化的映像,记录着人们新的经验,演绎着人们对新事物的看法和理解,改变着人们原有的思维方式和观念,扩大了人们的认知视野,还会在一定程度上引导人们的生活追求。新词是词汇学研究的一个重要领域。本文是从认知语言学的视角对英语新词进行的研究。以往英语新词的研究多停留在新词的收集、分类和描写上,对新词产生的动因则往往笼统概括为科学技术的革新、社会的变革、语言系统内部的发展等。这些研究给我们认识英语新词提供了有益的帮助,但有些问题仍然没有得到回答。新词不可能与现实世界完全对应,而是人们对新事物、新现象的概念化表征。新词是如何反映人们对新的经验进行概念化、范畴化的?新词的意义具有哪些特点?哪些认知机制参与了新词的创造和意义建构?这些都是我们试图要回答的问题。新词的创造不是凭空的,而是深深扎根于人类对物质世界、社会世界和心智世界的体验和感知之中的。新词的创造涉及到大量的认知操作。从认知的角度研究新词,能揭示语言的创造性,帮助我们了解人类创造新词的思维方式、心理机制和认知特点,揭示人们对事物和经验进行范畴化,通过语言认识世界的认知能力。我们将认知语言学中的范畴化、隐喻、转喻、概念整合以及词汇命名学等理论整合到认知词汇语义学的框架下,力求对英语新词的创造和旧词扩展新义的认知机制进行较为深入的挖掘和阐释。本文共分七章。第一章首先说明为什么要研究新词,指出其在词汇学研究中的重要地位,阐明本研究的意义和目的,介绍所用语料、研究方法和论文结构。第二章在分析新词的若干定义的基础上,提出本文对新词的定义。新词是新近出现的,在语言交际中表达新思想、新观点,描述新事物、新现象,或提供新的视角的词语,包括具有了新的形式的词语,以及获得了新的意义的原有词语。新词的概念总是相对的、动态的,是一个连续统,一端是临时造词,另一端是完全词汇化的词。新词一般应有一定的出现频率和较广的使用范围,至少为部分语言使用者所熟知。本章还回顾了国内外对英语新词的关注和研究,指出从认知语言学的视角研究新词是一个新的趋势。第三章将认知语言学中的范畴化理论、隐喻论、转喻论、概念整合理论以及词汇命名学理论统一到认知词汇语义学的框架内,作为新词认知研究的理论基础。第四章从认知的视角来审视新词。新词的意义建构与演变是由个体创造,被言语社团认可并推广的过程。新词是人们对变化了的客观世界范畴化的产物。原型范畴的动态性促进了新词的创造和旧词新义的产生。新词具有重要的认知和语用功能,如给新事物、新现象命名,填补词汇空缺,增强表现力,幽默与玩笑,委婉表达,表达情感态度,创造群体感等。新词的意义是有理据的,与百科知识密不可分。新词是词汇创新的结果,是人的创新性思维的表现。隐喻、转喻、类比、概念整合是新词创造中的主要认知机制。人们头脑中的社会文化脚本在新词的创造和意义建构中起到重要的作用。第五章先介绍了英语新构词的主要构词形式,然后重点分析了隐喻、转喻、类比、概念整合在各种构词形式中的表现。新词大多并非是全新的,而是将原有的词或词素以意义为中心进行重新组合。英语灵活多样的构词方式为新词创造提供了便利。如何将复杂的新意义在遵循英语构词规则的基础上压缩在一个词中,需要语言使用者创造性的认知加工。新构词中的隐喻利用两个概念间的相似性,通过隐喻映现建立关联,借助已有的经验来表达新概念。新构词中的转喻通过强调事物的突显的方面来实现对新事物的命名。类比思维使得人们很容易地利用现有的词语作为模板,替换组成部分,仿造出新的词语。新词的创造离不开概念整合。新词,特别是复合新词和拼合新词中的概念整合过程反映了人的强大的在线创造新意义的能力。第六章讨论了英语新义词的认知机制,指出隐喻、转喻、类比、概念整合在旧词新义中也发挥了主导作用。隐喻不仅仅是通过具体的概念表达抽象概念,而且还有其他的表现形式。隐喻式新义词还出现在专门领域词语与普通领域词语的互相渗透之中。转喻所涉及的邻近和突显的关系常常引发词义的转移、扩大或缩小。隐喻和转喻很多时候是相互结合,共同作用的。类比构词具有很强的生成性,创造出的新词会形成一个链条,并逐渐远离了其字面意义。一个词语的新意义首先出现在个体言语使用者通过新颖的语言形式适应新情景的实时的概念整合中。当新的意义为语言社团所共享,就会形成规约的概念,储存在人们的长时记忆里,参与新一轮的概念整合,引发新的意义扩展。旧词新义可以看作是概念整合的副产品。第七章总结全文,讨论了本研究对英语新词汉译、英语词汇教学和英语新词词典编撰的启示。同时,指出本文的局限性,对进一步研究提出建议。

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 为什么要研究新词

1.2 本研究的目标和意义

1.3 本研究的方法和语料

1.4 论文结构

第二章 英语新词研究概览

2.1 引言

2.2 界定新词

2.2.1 新词的定义

2.2.2 新词的分类

2.3 国外英语新词研究

2.4 国内英语新词研究

2.4.1 英语新词的词典编纂

2.4.2 英语新词的构词研究

2.4.3 英语新词的文体和语用研究

2.4.4 英语新词来源与社会文化因素研究

2.4.5 英语新词的翻译研究

2.4.6 新趋势:英语新词的认知研究

2.5 小结

第三章 新词认知研究的理论基础

3.1 引言

3.2 认知语言学概说

3.3 认知词汇语义学

3.3.1 范畴化与原型理论

3.3.2 隐喻论

3.3.3 转喻论

3.3.4 概念整合理论

3.3.5 词汇命名学

3.4 小结

第四章 认知视角下的新词

4.1 引言

4.2 新词:从个体认知到群体认知

4.3 新词是范畴化的产物

4.3.1 新词与范畴化

4.3.2 新词与原型范畴的动态性

4.4 新词与创新思维

4.5 新词的认知和语用功能

4.6 新词意义的百科性和理据性

4.7 新词意义建构中的创新性整合

4.8 小结

第五章 英语新构词的认知阐释

5.1 引言

5.2 英语新构词的主要构词形式

5.3 隐喻与英语新构词

5.3.1 隐喻与复合新词

5.3.2 隐喻与拼合新词

5.3.3 隐喻与派生新词

5.4 转喻与英语新构词

5.4.1 转喻与复合新词

5.4.2 转喻与转类构词

5.4.3 转喻与派生新词

5.4.4 转喻与拼合词和缩略词

5.4.5 转喻与隐喻在英语新构词中的共同作用

5.5 类比与英语新构词

5.5.1 类比与复合新词

5.5.2 类比与拼合新词

5.5.3 类比与新构词成分的产生

5.6 概念整合与英语新构词

5.6.1 复合新词中的概念整合

5.6.2 拼合新词中的概念整合

5.7 小结

第六章 英语新义词的认知阐释

6.1 引言

6.2 隐喻与英语新义词

6.3 转喻与英语新义词

6.4 类比与英语新义词

6.5 概念整合与英语新义词

6.6 小结

第七章 结论

7.1 结论

7.2 启示

7.2.1 对英语新词翻译的启示

7.2.2 对英语词汇教学的启示

7.2.3 对新词词典编撰的启示

7.3 本研究的局限和对进一步研究的建议

参考文献

附录

攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文

后记

参考文献

[1]计算机英语新词的认知语义阐释[J]. 杨彬. 外语与外语教学. 2008(03)

[2]从英语新词看原型范畴的动态性[J]. 杨彬. 北京第二外国语学院学报. 2007(12)

[3]概念能力与概念表现[J]. 戴炜栋,陆国强. 外国语(上海外国语大学学报). 2007(03)

[4]隐喻性词义的生成和演变[J]. 王文斌. 外语与外语教学. 2007(04)

[5]陆谷孙教授谈“新词”及其收录[J]. 王馥芳. 辞书研究. 2007(01)

[6]概念整合、语用推理与转喻认知[J]. 魏在江. 四川外语学院学报. 2007(01)

[7]转喻与委婉语的构成[J]. 卢卫中,孔淑娟. 外语研究. 2006(06)

[8]解读语言形成的认知过程——七论语言的体验性:详解基于体验的认知过程[J]. 王寅. 四川外语学院学报. 2006(06)

[9]转喻思维产生动因的多元思考[J]. 蔡晖. 外语学刊. 2006(06)

[10]新词概念合成的认知语义学研究[J]. 陆佳英,肖运初. 外语研究. 2006(05)

以上是英语词汇学博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。