文化语言学博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇文化语言学博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

文化语言学博士论文范文参考一:文化、语言学视角下的中国古镜研究

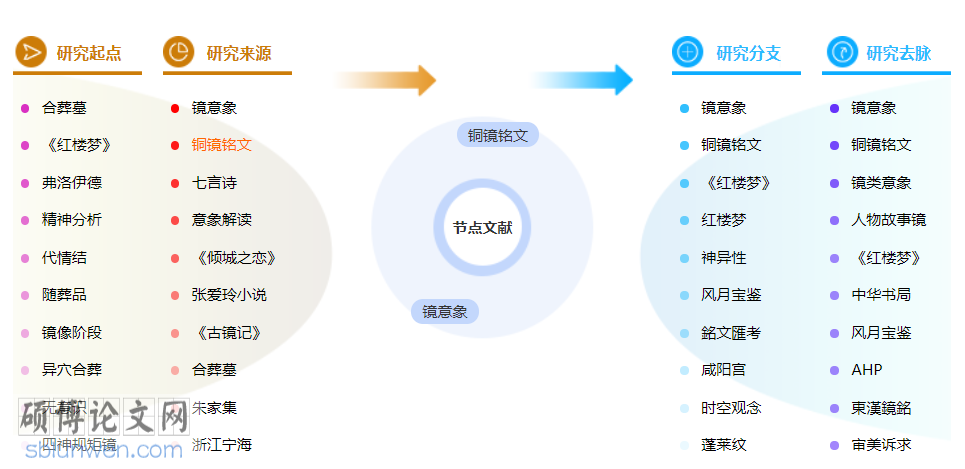

古代铜镜不同于我们今天的玻璃镜,其正面可以照容,背面常铸有纹饰和铭文。就镜背而言,其丰富多彩的纹饰文化和铭文文化,可以说是我们了解古代社会的一个重要窗口。我们可从中看到各时期的政治经济、语言文化、社会风俗、宗教信仰等诸多内容。就镜面而言,其本身空无一物,因此对其研究,只能借助文学这一载体,即文学中的镜子描写。故本文即从文化、语言学的视角,对古代铜镜镜背、镜面两方面进行较为深入的研究。全文共分为六章:第一章讲述了古代铜镜的起源、“镜”字源流及铜镜的别称。第二、三章分别研究镜背的铭文和纹饰文化。第四、五、六章则是研究文学中的镜子。因古代铜镜铭文以汉唐为盛,故本文即在对历代镜铭进行概述的基础上,主要研究汉唐镜铭文化。如古代镜铭与古代诗歌发展的关系、汉代镜铭体现出的广告意识、汉镜铭文与汉人的社会追求、汉镜铭文的用字特点及原因、隋唐铜镜铭文内容形式的新特点等内容。铜镜纹饰更具精神文化内涵,它与儒释道等息息相关。本章亦以汉唐为例,主要从以下几个方面对铜镜纹饰文化进行研究:汉镜人物纹饰与儒道思想、隋唐铜镜中的佛道色彩等。文学中的镜子描写(“镜”意象符号)更为丰富多彩。“镜”作为我国古典文学中的传统意象符号,在历代作品中都可见其踪迹。我们大概可以从以下三个方面进行归类和研究:一、作为伴侣的镜子(美人照镜、对镜咏怀、对镜自省、镜恋、仇镜、变形镜)、二、作为信物的镜子(破镜重圆、玉镜台、千秋镜、石镜)、三、作为神器的镜子(治病救人之镜、随月昏明之镜、降妖镇邪之镜、照见未来之镜、善恶因缘之镜、镜卜与镜听)。文学中的镜子最终超脱了实用性,进入了象征领域。镜子不仅可以喻物(喻月、喻水、喻天、喻冰、喻扇、喻纸等),还可以喻人(喻清官、喻隐士或仙人、喻贤才或智者等),甚至是喻道(喻清明之道、喻君子之鉴等)。古代镜意象在现代文学中得到了进一步的传承及影响。就诗歌而言,其中最为明显的就是自鉴的描写比古代多得多。除现代诗歌外,现代小说中的镜意象也非常丰富,其中最为典型的要数张爱玲。她笔下的人物在面对镜子时,自信和自省的成分少了些,而更多的则是对镜时的顾影自怜、扭曲变形、脆弱易碎,以及内心苍凉情感的真实流露。古典镜意象在她笔下得到了进一步的发挥。总之,伴随人类几千年历史的铜镜,它不仅仅是鉴容之器,更是物质和精神的统一体。在有形而有限的镜体之中,蕴含着无形而无限的精神文化。

摘要

Abstract

1 引论

1.1 历代铜镜著录和研究概况

1.2 本文研究对象、角度及方法

2 古代铜镜的起源及“镜”字源流

2.1 镜子的起源

2.2 “镜”字源流及铜镜别称

3 古代铜镜中的铭文文化

3.1 历代镜铭概述

3.2 古代镜铭与古代诗歌发展的关系

3.3 汉代镜铭体现出的广告意识

3.4 汉镜铭文与汉人的社会追求

3.5 汉镜铭文的用字特点及原因

3.6 隋唐镜铭内容形式的新特点

4 古代铜镜中的纹饰文化

4.1 汉镜人物纹饰与儒道思想

4.2 隋唐铜镜纹饰中的佛道色彩

5 古典文学中的镜意象研究

5.1 作为伴侣的镜子

5.2 作为信物的镜子

5.3 作为神器的镜子

6 古典文学中的镜喻

6.1 以镜喻物

6.2 以镜喻人

6.3 以镜喻道

7 古典镜意象在现代文学中的传承及影响—以张爱玲小说为例

7.1 说不尽的苍凉—从镜意象解读张爱玲的《倾城之恋》

7.2 从镜意象解读张爱玲小说的苍凉意蕴

后记

致谢

参考文献

附录1 攻读博士学位期间论著论文目录

附录2 历代铜镜铭文举例

参考文献

[1]从镜意象解读张爱玲小说的苍凉意蕴[J]. 曾甘霖. 小说评论. 2009(03)

[2]说不尽的苍凉——从镜意象解读张爱玲《倾城之恋》[J]. 曾甘霖. 名作欣赏. 2009(10)

[3]汉镜铭文:完整七言诗成于西汉的确证[J]. 潘海东,林训涛. 江西社会科学. 2007(10)

[4]佛教“镜”意象意蕴及其对六朝诗学的影响[J]. 刘艳芬. 青海社会科学. 2007(04)

[5]“镜”意象与中国文人的内省意识[J]. 闫月珍. 山西师大学报(社会科学版). 2007(01)

[6]汉代铜镜铭文中的七言诗[J]. 胡淑芳. 湖北大学学报(哲学社会科学版). 2005(04)

[7]破镜考[J]. 索德浩. 四川文物. 2005(04)

[8]古代哲学宗教与"镜"意象[J]. 赵理直. 长春师范学院学报. 2004(03)

[9]中国的“镜像说”——古典文论阅读札记[J]. 殷国明. 文艺理论研究. 2003(03)

[10]汉代七言体铜镜铭文文体学意义初探[J]. 李立. 学术交流. 2002(06)

文化语言学博士论文怎么写

文化语言学博士论文模板范例二:文化语言学视野中的对联研究

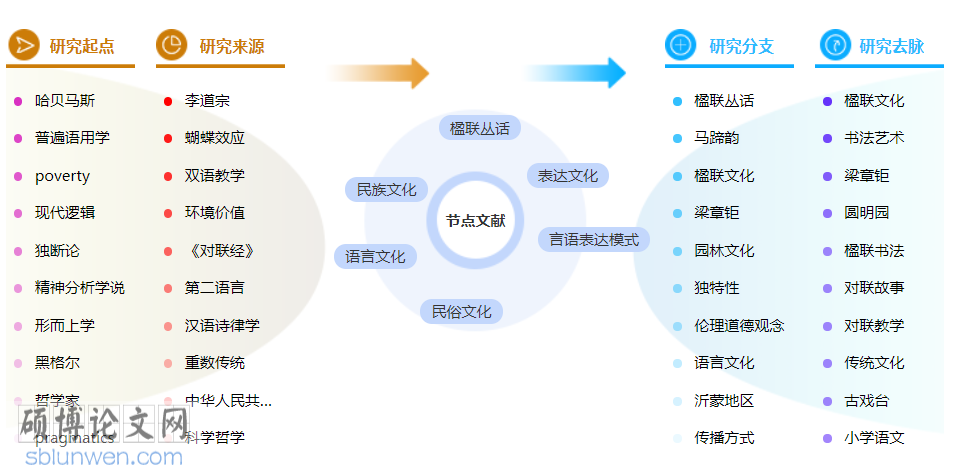

本文在认定语言表达模式是语言文化的一个重要组成部分的基础上,主要运用文化语言学的相关理论和方法,同时广泛吸取前人和时贤的有关研究成果,对中国对联这种具有浓郁民族特色的语言表达模式进行了文化语言学视角下的初步探讨。通过对联这个个案研究,试图说明:语言文化和文化整体之间具有自相似性;民族的语言表达模式、话语方式和民族的思想观念、审美传统、风俗习惯、语言的整体特点等有着千丝万缕的联系;语言文化既自成体系,有自己的特殊性,同时又和其他文化一样,是发展变化的,是丰富多样的,是有规律的;对联是一种言语模式,它在中国的盛行有着深层次的文化原因,反过来,对联又反映出中国传统文化的方方面面。 论文共十章,分为七个部分: 第一部分(第一章):主要介绍论文的基本思路、理论背景和学术研究价值等。首先确立言语模式是一种语言文化的概念,并以此作为引子阐述笔者对语言文化、文化语言学以及浑浊学理论等的认识和理解,为论文的展开打下理论基础;然后概述对联现象和以往的对联研究情况,以及对对联进行文化语言学研究的意义。 第二部分(第二章):主要探讨对联的性质,强调对联是一种表现为言语模式的语言文化。首先简要介绍对联的名与实,即对联的概念和外延,对联的发展历史、特点、作用;然后讨论对联的性质。 第三部分(第三章):从“特定环境说”的文化理论出发,论证对联是适应两个环境的结果。首先论证对联是适应汉字汉语环境的一个结果;然后论证对联是适应对偶观念环境的结果。 第四部分(第四、五、六章):介绍对称作为一种语言表达文化的三个突出特点:对称表达、简短表达和诗性表达。阐述对称表达是对联的根本特征,简短表达是对联的另一个重要基本特征,诗性表达特征意义深远,因为中国诗歌最原始的一种形式就是对称表达,所以对联的根本特征——对称表达,实质上是中国诗性表达文化的反映;对联的这三个突出特征都深深地扎根于民族文化的土壤之中,丰富而且是最典型地体现了华夏民族的对称表达文化、简短表达文化和诗性表达文化。 第五部分(第七章):以春联、题赠联和娱乐游戏联为例,说明对联是一种民俗文化事象,说明对联文化的深度。认为对联已成为中国节日民俗、字画题赠民俗、文字游戏民俗的一种重要载体、一个重要组成部分,融入到中国人的日常生活当中,因此,对联也可以说是一种中国民俗文化。 第六部分(第八、九章):通过介绍对联在国内各地的运用情况和特点以及对联在汉字汉语汉文化圈中的传播情况,包括对联在国内一些兄弟民族中的传播和使用情况,说明对联文化普及和流布的广远,说明地域文化特点,并探讨其中的原因。重点体现对联文化的广度。 第七部分(第十章):为论文的余论部分,除对对联性质、对联文化进行再确认和升华外,还结合对联文化的具体情况,就如何看待文化及其发展变化、如何看待中国传统文佑面临的危机等问题提出看法。另外,简要指出论文的不足之处。 本文首次尝试将对联界定为一种语言表达模式(或称“话语模式”、“言语模式”、“话语形式”、“言语方式”等)、一种“表达文化”性质的语言文化,并将其纳入文化语言学的研究范畴之中,以在对对联进行文化阐释,加深对对联的认识,拓展对联的研究领域的同时,引起学界对语言表达文化的关注和研究兴趣,扩大语言学、文化语言学等相关学科的研究范围。

一、 导言

1.1 论题缘起及基本思路

1.1.1 文化的关注:文化语言学得以在中国迅猛发展的直接动因

1.1.2 语言是一种文化:现代文化语言学的基本观点

1.1.3 言语模式:一种语言文化

1.1.4 浑沌学理论:文化语言学研究中的新方法

1.2 论题价值

1.2.1 对联现象和以往的对联研究

1.2.2 文化语言学视野中的对联研究及其意义

二、 对联:一种表现为言语模式的语言文化

2.1 对联概说

2.1.1 对联名与实

2.1.2 对联发展简史

2.1.3 对联盛行的原因

2.1.4 对联的功能

2.2 对联的性质

2.2.1 关于前人的观点

2.2.2 对联是一种表现为言语模式的语言文化

三、 对联:文化--适应环境的一个成果

3.1 对联是适应汉字汉语环境的一个成果

3.1.1 汉字环境

3.1.2 汉语环境

3.2 对联是适应对偶观念的一个成果

3.2.1 中国的对偶观念

3.2.2 科学中的对偶观念

四、 对联:语言对称表达文化的一个标本

4.1 汉语对称表达的表现

4.1.1 静态考察

4.1.2 动态考察

4.1.3 历时的表现

4.2 语言对称表达文化的发展阶段

4.3 对联是语言对称表达文化的一个标本

4.3.1 形的方面

4.3.2 音的方面

4.3.3 义的方面

4.3.4 语法方面

4.3.5 修辞方面

附录一: 刘勰《文心雕龙》丽辞篇及范文澜之题注

附录二: 古人所概括的诗文对仗之法举要

附录三: 《中国儿童阅读文库》丛书《韵语篇》内容简介

五、 对联:简短表达文化的一个范式

5.1 简短表达的基础

5.1.1 中国人重体验、顿悟

5.1.2 中国人重感性表达

5.2 简短表达传统

5.2.1 诗文的简短传统

5.2.2 其他话语形式的简短传统

5.3 对联以简短为另一个重要的基本特征

5.3.1 简短是对联盛行的一个重要原因

5.3.2 对联简短的方法

5.3.3 关于“长联”及相关问题

六、 对联:诗性表达文化的一个例证

6.1 诗性表达文化

6.2 对联诗性表达特点之体现

七、 对联:广义民俗文化的一个事象

7.1 春联和春节

7.1.1 春联源于春节“钉桃符”习俗

7.1.2 春联的盛行

7.1.3 春联的特点

7.2 巧对和文字游戏

7.2.1 巧对是一种古老的文字游戏民俗

7.2.2 常见巧对

7.3 题赠联和题赠习俗

八、 对联:地域文化的一个侧面

8.1 明清两代对联名家的地区分布情况

8.2 名胜楹联的地区分布情况

8.3 其他情况

8.3.1 长联作品较多的地区

8.3.2 好为巧绝游戏联的地区

8.3.3 有关材料关于一些地区对联的记载

九、 对联:汉文化圈中的一个奇异吸引子

9.1 对联在宗教文化中的传播

9.1.1 对联在佛教中广泛使用

9.1.2 伊斯兰教、基督教使用对联的情况

9.2 对联在海外的传播

9.2.1 汉字文化圈中对联使用情况

9.2.2 汉语文化圈中对联的使用情况

9.2.3 汉族文化圈中对联的使用情况

9.3 境内兄弟民族对联使用情况

十、 余论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文和参加的课题

作者声明

后记

参考文献

[1]观《交流》看征联[J]. 贾志敏. 对联.民间对联故事. 2004(02)

[2]赵朴初佛教圣地联[J]. 永志强. 对联.民间对联故事. 2004(02)

[3]论楹联的对仗及其误区[J]. 胡静怡. 对联.民间对联故事. 2003(10)

[4]楹联产生的文学基础[J]. 李志刚. 对联.民间对联故事. 2003(10)

[5]试论“李道宗联”——兼谈:正是对联成全了骈文和律诗[J]. 涂怀珵. 对联.民间对联故事. 2003(06)

[6]楹联产生的哲学基础[J]. 李志刚. 对联.民间对联故事. 2003(06)

[7]中国目前发现的第一联[J]. 黎凌云. 对联.民间对联故事. 2003(06)

[8]外国名胜古迹中的对联[J]. 罗琦. 对联.民间对联故事. 2003(05)

[9]论“语用学转向”及其意义[J]. 殷杰. 中国社会科学. 2003(03)

[10]外国人写的对联[J]. 张宇. 对联.民间对联故事. 2003(04)

文化语言学博士论文范文参考

文化语言学博士论文范文模板三:文化语言学视角下的阿汉新词语对比分析研究

近年来,由于科学技术的高度发展,加上各国经济关系的广泛发展,全世界的人都能很容易地相互交流,世界上不同语言人们的交流机会和次数也增加起来了,所以语言障碍已经不再是一个问题。在语言的交流中,经常会出现把别的国家语言的发音和用法运用到自己语言系统中的现象,这种现象被称为新词语。新词语的兴起,丰富了语言的词汇系统,方便了各民族的日常交流,同时提升了新词语在词汇学研究中的地位。阿拉伯语和汉语新词语对比研究是个薄弱环节。本文选取阿拉伯语和汉语新词语,对阿拉伯语和汉语新词语的历史阶段、构词方式、新词语特点、新词语对文化的影响以及网络新词语进行全面系统的分析,对阿拉伯语和汉语新词语进行总结和对比,提示阿拉伯语和汉语新词语的异同,分析一下差异产生的原因,并对阿拉伯语和汉语新词语对比的发展趋势做出预测。本研究分为八章;第一章绪论:详细描述了阿拉伯语和汉语新词语对比研究的意义及现状,包括国内外相关研究、网络词语研究现状、对21世纪新词语研究现状、新词语发展的历史阶段的研究现状以及阿拉伯语和汉语与文化关系的研究现状,选题的理由,说明研究的整体情况,包括研究背景的介绍、研究对象的界说、研究目标的制定、研究意义的阐述、以及研究设计的陈述等,其中,研究设计提出了本研究谈论的主要问题,介绍研究方法、研究难点、研究创新点,并对语料的搜集程序和构成情况进行了详实说明。第二章:主要讨论语言学界定、新词语界定、新词语产生的原因、新词语的特征、网络词语界定、网络词语的形态和构词方式特点。第三章:以研究思路和研究方法为基础,从阿拉伯语和汉语历代词汇发展的特点、阿拉伯汉语新词语的概述和新词语阶段发展三个方面区分了阿拉伯语和汉语词汇及新词语历史阶段的异同。通过分析研究者发现阿拉伯语和汉语新词语历史特点有相同点即:在近现代都从英语中借入大量新词语、两种语言吸收外来名的途径基本上是一样的,因为战争、社会变革、宗教的引进和现代因特网技术导致了大量外来地名的出现、两种语言新词语所涉语中的及的社会领域基本相同的,主要是包括经济、社会生活、政治、和科技等相同的层面。同时阿拉伯语和汉语新词语历史阶段有不同点即;从分析阿汉新词语的不同历史阶段,我们发现了阿拉伯语新词语词汇量很庞大、吸收面很广、涉及领域广泛、词汇量及其丰富,自古代以来,阿拉伯人就一直很热情,他们对外来语地名表现出开放和积极的态度。汉语被认为是一种专业思想强的语言,但在借用其他新词语时,除了语法方面的汉语外,还保留了发音的基础,所以汉语的意译词所占的比列较大,可是阿语新词语使用音译的译借方式相比中文具有很大的优点。第四章:从阿拉伯语和汉语21世纪新词语语的借入方式进行对比研究,并分析出其成因的异同点。本研究通过分析发现阿拉伯和汉语借入方法有异同,发现了阿拉伯语新词语的借入方法有全义借入法;比如((?))来自英文的cell(细胞)、全音借入法;如((?))来自法语的“helicoptere”(直升机)、半音半义借入;如((?))来自英文的“X-RAY”(X-光)、音译(义)加阿拉伯解释词借词;如((?))来自英文的“Metro”(地铁)、缩写借入法;如((?))来自英文,而汉语新词语借入方式由六种构成的,即全音借入法;如(诺贝尔)、音义结合法;如(黑客)、半音半义法;如(奥林匹克运动会)、音义(译)加汉语解释词借词;如(迪斯尼乐园)、全义借入法;如(键盘)、缩写借入法;如(丁克)。通过分析两种语言的新词语借入方式可以找出阿汉新词语借入方法的异同。第五章:第五章主要分析汉语和阿拉伯语的网络新词语,作者从阿拉伯语和汉语网络词语的分类、汉阿网络词语的构词方式、汉阿网络词语的构成特征三个方面进行阿汉网络新词语对比分析,主要目的是找出使用网络语言的原因,通过对汉语和阿拉伯语网络词的对比分析,发现阿拉伯语语和汉语都运用了丰富的网络词语、阿拉伯语和汉语网络词语的构词方法既有相同之处、也有不同之处。这项研究为年轻人使用网络语言提供了实质性的见解,它为扩展和增进网络语言的使用和未来的理解铺平了道路。第六章:本章试图从汉阿两种语言中的新词语为出发、对两国在语言发展、文化特性、民族属性等各个方面的异同进行比较研究,并对不同文明之间的交流、互鉴与整合进行分析研究,通过分析,作者找出中阿文化内涵的异同以及阿拉伯与伊斯兰文化和汉语与汉文化的异同。中国人民和阿拉伯人民在吸收新词语语时都表现出了极大的聪明才智和对本民族语言和文化的热爱,阿拉伯语和汉语都是按照自身语言的语法规则、构词方法和习惯,对一部分借词加以吸收、消化和变通,使得新词语总体上出现了变化,主要有:声调的改变、音素的改变、词汇语法功能的改变、构词结构的改变和音节的改变。这一章回顾了这两种语言中新词语语的历史演变及其发展情况。古代,在公元前八世纪左右,中阿两种语言都有一个辉煌的时期,唐朝的中国王朝和阿拉伯历史上的阿贝歇王朝都有一个辉煌的时期。当汉语和阿拉伯语成为一种共同语言时,欧洲人为掌握这两种语言而感到自豪,最近,这两个民族都遭受了西方殖民主义和帝国主义的侵略,强烈的文化影响在汉语和阿拉伯语上留下了深刻的印记,导致两种语言吸收大批的新词语语。第七章:浅谈阿拉伯语语中的汉语新词语以及汉语中阿语新词语,找出借入新词语的原因、发展以及两个国家之间在各个历史阶段的关系。中国语阿拉伯地区的关系十分密切,双方在战争与和平中合作起来,中国文化对阿拉伯文化留了很深刻的影响,导致了阿语吸收不少的汉来源的词语,中文对阿语留了很多词语。例如中国四大发明:火药、印刷术、指南针、造纸,通过双方的文化、习俗、传统的互动,中国对阿拉伯人又带来了一些中文词语比如;茶、茶杯、太极、孔子、道家、瓷器、中国丝绸等等,与此同时,从阿拉伯半岛到中国,阿拉伯文化在传播天文学、地理、医学、药学、数学和艺术等许多应用科学和科学理论方面对中国文化产生了重大影响。通过双方的文化、贸易的互动中文吸收不少的阿语来源的词语,比如没药、祖母绿、苏丹来自阿语的一些姓名阿拉丁、阿里巴巴、马、哈、伊、涂、吴等,葫芦巴,艾米尔,何黎勒等等的词语。论文最后对全文进行总结,指出追求词语结果与文化的凝练是造成阿拉伯语和汉语新词语异同的原因,并分别对阿拉伯汉语新词语对比研究发展趋势进行展望和预测。

博士生自认为的论文创新点

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 问题的缘起

1.2 国内外相关研究现状与趋势

1.2.1 网络词语研究现状

1.2.2 对21世纪新词语研究

1.2.3 新词语发展的历史阶段的研究

1.2.4 阿拉伯语和汉语与文化关系的现状

1.3 论文选题的理由及意义

1.3.1 理论意义

1.3.2 现实意义

1.4 研究目标

1.5 语料来源

1.6 研究创新点和难点

1.6.1 研究创新点

1.6.2 研究难点

1.7 研究内容与章节安排

第二章 新词语界定与产生

2.1 新词界定

2.1.1 语言学界定

2.1.2 新词语的界定

2.2 新词语的产生

2.2.1 新词语产生的高峰

2.2.2 新词语产生的原因

2.2.3 新词语的特征

2.3 网络新词语

2.3.1 网络词语的界定

2.3.2 网络新词语的特点及创建方式:

第三章 汉阿新词语发展的历史阶段及其特点

3.1 汉语词汇和新词语发展的历史阶段及其特点

3.1.1 汉语历代词汇发展的特点

3.1.2 汉语新词语的概述和新词语阶段发展

3.1.2.1 汉语新词语的概述

3.1.2.2 汉语新词语发展的历史

3.2 阿拉伯语的新词语历史阶段以及特点

3.2.1 阿拉伯语历代词汇发展的特点

3.2.2 阿拉伯语新词语的概述和发展

3.2.2.1 阿拉伯语新词语概述

3.2.2.2 阿拉伯语新词语的发展

3.3 阿拉伯语和汉语新词语的相同和不同点

3.3.1 阿拉伯语和汉语新词语历史阶段特点的不同点

3.3.2 阿拉伯语和汉语新词语历史阶段特点的相同点

3.4 小结

第四章 21世纪阿拉伯语和汉语新词语对比研究

4.1 21世纪阿汉新词语借入方式对比

4.1.1 21世纪阿拉伯语新词语的借入方式

4.1.2 21世纪汉语新词语的借入方式

4.2 21世纪阿汉新词语借入方式的异同

4.2.1 21世纪阿拉伯语和汉语借新词语方式的不同点由

4.2.2 21世纪阿拉伯语和汉语借新词语方式的相同点

4.3 小结

第五章 阿拉伯语和汉语网络新词语对比

5.1 阿拉伯语和汉语网络词语的现象

5.1.1 阿拉伯语网络词语的现象

5.1.2 汉语网络词语的现象

5.2 阿拉伯语和汉语网络词语的分类

5.2.1 阿拉伯语网络词语的分类

5.2.2 汉语网络词语分类

5.3 阿拉伯语和汉语网络词语的构词方式

5.3.1 阿语网络词语的构词方式

5.3.2 汉语网络词语的构词方式

5.4 汉阿网络词语的构成特征

5.5 汉阿网络语言造词方法的同点

5.5.1 汉语和阿拉伯语网络语言造成方法的共同点

5.5.2 阿拉伯语和汉语网络词构词法的不同点

5.6 小结

第六章 汉语和阿拉伯语新词新语与文化之间的关系

6.1 语言与文化

6.1.1 语言与文化之间的关系

6.2 汉语和汉文化

6.3 阿拉伯语与阿拉伯伊斯兰文化

6.4 汉语文化与阿拉伯伊斯兰文化的比较

6.5 小结

第七章 汉源阿拉伯语新词语与阿源汉语新词语对比

7.1 汉源阿拉伯新词语

7.2 阿源汉语新词语

7.3 小结

第八章 结论与后续研究

8.1 结论

8.2 后续研究

参考文献

读博士期间发表的科研成果

致谢

参考文献

[1]浅谈近年来网络用语的产生基础与语言影响[J]. 张可菲. 汉字文化. 2019(18)

[2]元明时期伊斯兰文化对我国青花瓷的影响[J]. 张美霞. 哈尔滨学院学报. 2019(08)

[3]汉语外来词的界定原则与判定方法[J]. 张博. 汉语学报. 2019(03)

[4]网络词语规范的原则与途径研究[J]. 高升. 文学教育(下). 2018(12)

[5]古代阿拉伯文化对中国文化的影响探析[J]. 任婧. 重庆城市管理职业学院学报. 2018(02)

[6]古代阿拉伯文化对中国文化的影响探析[J]. 任婧. 重庆城市管理职业学院学报. 2018 (02)

[7]中国与阿拉伯国家关系的历史特征与当代发展[J]. 卢秋怡,丁俊. 回族研究. 2017(04)

[8]21世纪以来汉语和英语新词语对比研究综述[J]. 李雯艳. 辽宁广播电视大学学报. 2017(01)

[9]汉维语外来词借入方法的模因论阐释[J]. 陈燕. 塔里木大学学报. 2016(04)

[10]中国古代文化对阿拉伯文化的影响[J]. 哈桑,董国炎. 文化学刊. 2016(04)

以上是文化语言学博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。