本文是一篇电气自动化论文,本文以交直流混合微网为研究对象,在功率约束的背景下,围绕孤岛交直流混合微网的运行控制策略展开了研究,提出了一种考虑功率约束的交直流混合微网控制策略,实现了有功功率的均分。

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

风电、光伏、水能等可再生能源受环境、时间、地域的影响较大,具有很强的随机性、波动性与间歇性。无法和传统的火电站或者水电站一样,为人类提供稳定、易于控制的电能[1]。从长远来看,重点发展分布式发电技术,充分利用各种类型的可再生能源,进行绿色发电,是节约能源与实现可持续发展的重要途径。随着众多分散、性能各异的分布式电源接入到电网,分布式能源(Distributed Generator,DG)在并网发电时给传统的电力系统提出了新的问题[3]。分布式能源直接并入电网会带来电压的波动和频率的偏移,影响用户的用电,风电弃风、光伏弃光等现象会造成分布式发电的发电效率低下;此外分布式电源强随机性与间歇性也可能对传统电网的继电保护、潮流分布与网络损耗产生重大影响。随着分布式电源所占比例越来越大,甚至可能带来电力系统的稳定性问题[4]。针对高渗透率分布式电源产生的问题,充分发挥分布式能源的经济性与灵活性,提高分布式能源的利用效率,相关的学者和研究人员提出了微网的概念。

微网是分布式发电的组织形式,它是一个可以实现自我能量管理和自我控制的自治系统。它能够与外部大电网联网运行,也可以在大电网出现问题时主动与电网断开联系而进入孤岛运行模式,以此来满足用户个性化的用电需求。尤其需要注意的是,微网通过公共连接点与大电网连接,并网要求只针对公共连接点,并不针对分布式发电单元,这样就可以解决分布式能源的大规模接入问题。它可以为本地负荷供电,也可以为电网提供支撑。

..........................

1.2 交直流混合微网国内外发展现状

2001年Wisconsin大学的R.H.Lasseter教授首次提出了微网的概念,随后美国的电力可靠性技术解决方案协会(Consortium for Electric Technology Solutions,CERTS)给出了微网的定义,CERTS提出的微网结构中含有燃料电池、光伏、微型燃气轮机等微源形式[5]。在微网发展的早期,由于交流输、配电技术很成熟且用电负荷大部分以交流负荷为主,所以美国、西欧、日本等国家都是先开始研究交流微网。随着直流特性的可再生能源和负荷迅速增加,例如光伏板、储能电池等分布式电源有望取代传统的化石燃料,研究人员开始重视直流微网。交流微网目前占据配电网的主导地位,一些建设完成的交流微网工程也已经投入运行。此外,在并网模式下,也需要以交流微网为媒介。因此,采用交直流混合微网是实现各种交、直流源和负载一体化的有效解决方案[7-8]。

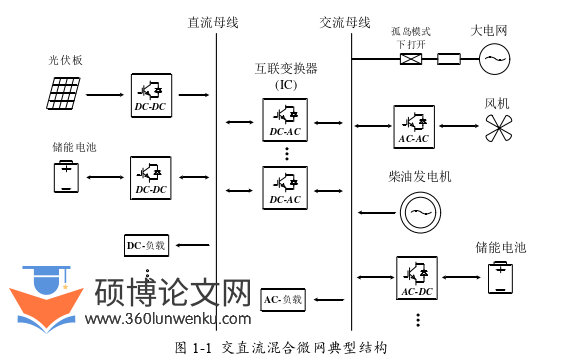

交直流混合微网的一种典型结构如图1-1所示。从图1-1可以看出在交直流混合微网典型结构中,该系统包含交流子微网、直流子微网、双向DC/AC变换器,各种分布式电源通过电力电子变换装置分别接入到交流母线和直流母线。一般在微网系统中,电力电子变换器是并联连接的。

电气自动化论文怎么写

............................

第2章 交直流混合微网系统建模与分析

2.1 蓄电池模型及其控制

2.1.1 蓄电池原理及模型

交直流混合微网在孤岛模式下运行时,分布式微源输出的功率具有强间歇性与波动性,储能装置与分布式微源联合能使系统输出的功率变得平滑一些,保证系统的功率平衡和稳定运行[47]。储能装置的工作主要表现在:当系统负荷增加而出现功率缺额时,储能装置会释放存储的电能,此时蓄电池处于放电状态;如果系统负荷减少,系统多余的电能就会储存在储能装置中,此时处于充电状态。

蓄电池能完成化学能与电能的相互转化,根据实际需要完成充放电过程。蓄电池的主要参数如下所示:(1)电池容量:蓄电池所拥有的最大电量值;(2)SOC:SOC代表荷电状态,它反映了蓄电池的电能输出能力;(3)端电压:表示蓄电池的输出电压,可以衡量电池容量的大小。

...........................

2.2 互联变换器数学建模及参数设计

2.2.1 互联变换器运行机理分析

双向DC/AC互联变换器简称互联变换器,它在系统中主要发挥着协调控制交流子网、直流子网功率流动的作用,它的运行状况直接影响着直流侧电压的稳定以及交流侧电压和频率的稳定。

电气自动化论文参考

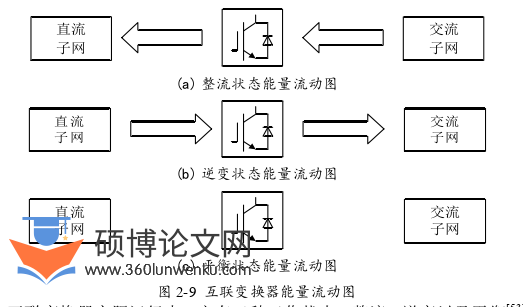

在互联变换器实际运行中,它有三种工作状态:整流、逆变以及平衡[53]。当直流侧母线所接负载急剧增加且光伏板、蓄电池等直流微源输出的功率不足以承担增加的负荷功率时,直流母线电压就会跌落,假如交流子网的功率充足,控制系统检测到直流母线的跌落超出允许范围,经过计算出交流侧需向直流侧提供的功率,此时互联变换器工作在整流状态,真实的能量是从交流子网流动到直流子网,如图2-9(a)所示。当交流侧母线所接负载突然增加且风力发电机、蓄电池等微源输出的功率不能满足增加的交流负载功率时,交流子网的频率就会下降,假如直流子网的功率充足,控制系统检测到频率的下降,经过分析计算出直流侧需要提供的功率,此时互联变换器工作在逆变状态,能量是从直流子网流动到交流子网,如图2-9(b)所示。当交流子网能满足交流负荷的需求,直流子网能满足直流负荷的需求,就没有能量流动,互联变换器暂时不工作,如图2-9(c)所示。

...........................

第3章 考虑功率约束的孤岛交直流混合微网控制策略........................ 20

3.1 交流子网的PI下垂协调控制 ............................. 20

3.1.1 交流子网传统下垂控制......................... 22

3.1.2 交流子网的PI下垂协调控制 ............................ 22

第4章 考虑功率约束的孤岛交直流混合微网仿真与实验............................ 32

4.1 孤岛交直流混合微网的电路模型及仿真参数...................... 32

4.2 交直流混合微网仿真模型........................... 33

第5章 总结与展望................................... 44

5.1 本文工作总结.................................. 44

5.2 未来工作展望....................... 45

第4章 考虑功率约束的孤岛交直流混合微网仿真与实验

4.1 孤岛交直流混合微网的电路模型及仿真参数

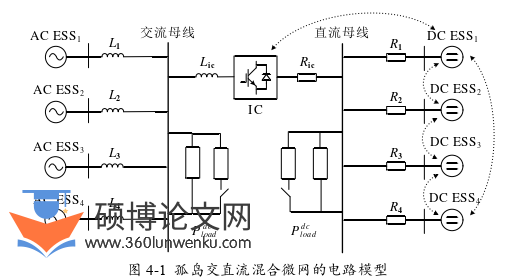

本文所建立的交直流混合微网的整体结构包括三部分:交流子网、直流子网以及连接交、直流子网的互联变换器。在交流子网中,蓄电池通过DC/AC逆变器接到交流母线上,并在传统交流PI下垂控制中加入积分下垂项,实现功率约束和有功功率均分;在直流子网中,蓄电池通过DC/DC变换器接入到直流母线上,并在直流子网中加入分布式控制,保证功率均分;两种子网的母线通过互联变换器进行连接,以此来控制交、直流子网间的功率流动,互联变换器采用自适应下垂控制策略。

为了验证所提出的混合微网控制策略的有效性,搭建了基于Matlab/Simulink的仿真模型。仿真所用的电路模型如图4-1所示,AC ESS1是交流侧1号蓄电池经过DC/AC逆变器之后得到的一个等效交流源,DC ESS1是直流侧1号蓄电池经过Boost变换器之后得到的一个等效直流源。同理,对于交流侧AC ESS2~ AC ESS4和直流侧DC ESS2~ DC ESS4也有类似的等效。

电气自动化论文参考

.............................

第5章 总结与展望

5.1 本文工作总结

微网作为分布式发电的组织形式,可以充分发挥分布式能源的经济性与灵活性。交流微网不适合接入具有直流特性的分布式微源以及直接对直流负载供电,直流微网由于不需要考虑频率、相位等问题,控制难度较小,但是在交流微网依然占据配电网的主导地位的情况下,交直流混合微网结合了两者的优点。从目前来看,蓄电池作为重要的储能装置,它受到额定功率、荷电状态等约束,因此在孤岛模式下,需要考虑直流子网、交流子网中蓄电池的功率约束问题。在此背景下,本文对孤岛模式下交直流混合微网的运行控制策略进行了研究与仿真。

本文的主要工作和创新点如下:

(1)详细分析了DC/DC变换器的拓扑结构,确定了蓄电池的控制策略,得到了蓄电池的输出功率特性曲线;在分析互联变换器运行机理的基础上,建立了互联变换器在abc三相静止坐标系和dq旋转坐标下的数学模型,并且设计了互联变换器直流侧母线的电容参数和LC滤波器的参数。

(2)考虑不同荷电状态的蓄电池有不同的额定输出功率,为协调不同荷电状态的蓄电池,在标幺化的框架下对交流子网的传统f-P下垂控制进行改进,引入积分下垂项,实现蓄电池的功率约束;在直流子网控制方面,由于分散式的下垂控制在线路阻抗不匹配的条件下无法实现精确的功率均分且无法实现有功功率约束,在直流子网传统V-P下垂控制方程中加入分布式控制项,实现正常状态下直流微源间精确的有功功率均分和蓄电池达到限额时能切换到功率限制模式;为控制交、直流子网之间正确的功率流动,对互联变换器提出一种自适应下垂控制策略,互联变换器-子网耦合特性分析证明了该控制策略比传统的标幺化PQ控制策略具有更好的稳定性。通过分析互联变换器内环路的传递函数,得到电压外环和电流内环的PI控制参数整定关系式。

参考文献(略)