本文是一篇音乐论文,本文以何宝泉、林玲两位演奏家的《春涧流泉》为研究对象,通过比较得出二者间的异同,从二者的差异中总结出两位演奏家各自演绎《春涧流泉》的方式,分析促使差异出现的原因。

一、何宝泉、林玲版本乐谱形态比较

(一)整体比较

笔者认为,调式是旋律构成的基调,结构是乐曲的整体框架,而标记符号体现记谱者对乐曲细节的把控,因此以下笔者将从宏观角度,对于何宝泉、林玲两版记谱中的使用的调式、乐曲的结构、运用的标记音乐符号三个方面,进行整体比较。

1.调式比较

《春涧流泉》是徐涤生先生于1958年开始以自编的“洗指”练习为母本,以潮州筝轻三六调为基调,反复修订而成。潮州筝轻三六调①以“5.、6.、1、3”为旋律骨干音,即“二四谱”②音阶中的“二、三、四、六”,调式中的“Ⅴ级、Ⅵ级、Ⅰ级、Ⅲ级”。何宝泉、林玲的记谱版本在轻三六调旋律音阶的基础上分别使用不同的调式记谱。

何版调式标记为F大调或C大调,音阶为“C、D、F、G、A”或“G、A、C、D、E”,转化为五声音阶得出音阶“5.、6.、1、2、3”,分别为“二四谱”的“二、三、四、五、六”。

林版调式标记为D大调,音阶为“A、B、D、E、#F”,转化为五声音阶得出音阶“5.、6.、1、2、3”,分别为“二四谱”的“二、三、四、五、六”。

.......................

(二)分段比较

以下笔者将以定量研究比较为主,分别从引子、A段、过渡段及B段四个乐段对何版、林版两版谱例进行逐段比较。

1.引子

如谱例1所示,将何宝泉、林玲两版谱例进行比较,得出以下结论:

1.相同之处: 两版引子部分均为自由节奏的散板(谱例3矩形标记),由主和弦进入主体,旋律织体相同,音符相同部分占比均超过百分之八十(不包括倚音及刮奏音),如表4:

音乐论文怎么写

表4中,音符总数是指两版乐谱除装饰音以外所有音总数;相同音符数,指其中音高一致的音符数;相同音符比例,指相同音符数占总音符数的比例值,由相同音符数除以音符总数所得。(表中百分比数据,均保留小数点后两位)

..........................

二、何宝泉、林玲版本音响形态比较

(一)音高性处理

音高性处理,是指在演奏中通过改变音高的手段进行音乐变化的一种方式。在传统筝曲的演奏技法中,右手技法以弹奏为主,左手则通过改变弦的松紧改变音高,即左手“作韵”辅助右手以韵补声,左手作韵的方式主要为滑音、按音以及揉颤音,其中滑音包括上滑、下滑以及回滑等。

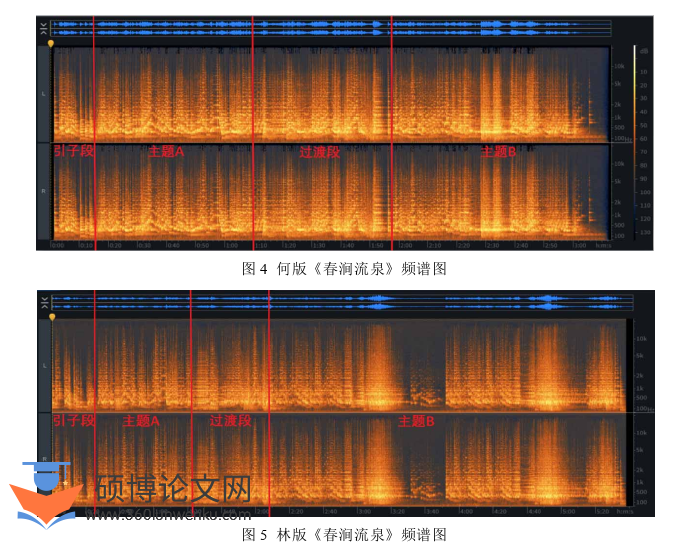

《春涧流泉》是一首20世纪中期创作的“轻三六”的潮州筝曲,“4、7”的按音在乐曲中极少出现,因此在本节中笔者主要比较何宝泉、林玲两位演奏中的上滑、下滑及回滑,在音响听觉感受的基础之上,结合自身演奏经验,以及通过数字软件导入音频生成的频谱图、波形图信息,获取何宝泉、林玲两位演奏版本比较研究的数据进行比较研究。

由于林玲演奏版本在B段进行了相同旋律的反复进行,而过渡段并没有滑音的出现,为确保两者的可比性,因此选取何宝泉、林玲演奏中引子及A段进行比较。

比较研究进行以下操作程序:1.运用数字软件导入何宝泉、林玲演奏音频;2.进行反复聆听,标记过程中感受到运用滑音的部分,区分上滑、下滑及回滑,进行局部放大标记;3.结合上述通过听觉感受标记部分导出波形、频谱图,进行数据整合。通过上述步骤操作,得出何宝泉、林玲两位演奏家在乐曲《春涧流泉》中演奏滑音的数据。

.............................

(二)节奏性处理

节奏性处理,指演奏中处理重音、速度等节奏性因素变化的一种方法。 关于节奏性处理的比较,笔者主要截取两位演奏家演奏的A段,从重音及速度两方面进行比较研究。

一、重音的比较

杜亚雄曾在其文章中提出,“音乐中出现的重音可分为节拍重音、音高重音、时值重音和感情重音。①其中“节拍重音”属“规律性”重音,“音高重音”“时值重音”及“感情重音”属“非规律”重音,中国传统音乐没有节拍重音,音高重音、时值重音和感情重音三个类别的重音较为常用,因此不同于西方音乐中注重节拍重音处于其他几类重音之上。中国传统音乐中的强拍出现的方式更加多样。”①因此传统筝乐演奏中“非规律性”重音出现的频次较高,在演奏中“非规律性”重音的运用,体现了演奏者二度创作的个人风格,乐曲中“非规律性”重音的使用促使了不同流派或个人风格的形成。

何宝泉、林玲两位演奏版本中“非规律性重拍”的使用情况,笔者通过数字软件导出何宝泉、林玲相应的演奏音频生成的波形图。何宝泉、林玲两位演奏版本导出谱图见图1、图2。

.....................

三、比较结果的阐释 ............................................ 22

(一) 乐谱形态比较结果的阐释 ............................. 22

(二) 音响形态比较结果的阐释 ............................ 24

结 语 .................................... 26

三、比较结果的阐释

(一)乐谱形态比较结果的阐释

通过本文第一章从乐谱形态出发,进行整体及逐段比较,可以总结出何宝泉、林玲两版谱例的差异主要为记谱方式不同,体现在调式的使用、乐曲的篇幅及标记符号的详细程度方面存在差异。

目前流传的绝大多数传统筝曲曲谱,是建国以来通过各派筝艺大师的实际演奏进行记录、 整理而成的。①因此传统筝乐的记谱方式没有严格的标准,乐谱以记录骨干音为主,记谱的形式各异。随着筝乐进入音乐院校,为更好的适应系统化的教学,传统筝曲的记谱也逐渐科学、详细。

纵观何宝泉的记录整理的传统筝曲曲谱,在调式的使用上大多沿用原曲所属筝派的调式记谱,例如记录《春涧流泉》的谱集《古筝考级曲集 1-10级》②中标有“何宝泉记谱/整理”的筝曲:客家筝曲《出水莲》(D调式)、《焦窗夜雨》(D/G调式);河南筝曲《打雁》(D调式);潮州筝曲《昭君怨》(F/G调式)等。在节奏的使用上,何宝泉多使用2/4或4/4拍,极少使用3/4拍,较偏向于传统一板一眼的节奏。

音乐论文参考

...........................

结语

本文以何宝泉、林玲两位演奏家的《春涧流泉》为研究对象,通过比较得出二者间的异同,从二者的差异中总结出两位演奏家各自演绎《春涧流泉》的方式,分析促使差异出现的原因。

通过上文分析总结,笔者得出二者之间的差异主要是思维方式的不同,导致记谱及音乐表达方式两个方面有所出入。何宝泉更注重整体的和谐,偏向使用一种传统而内敛的表达方式表达出音乐内涵;林玲老师更注重对细节的把控,偏向对演奏中的每部分精雕细琢,音乐表达融合了许多个人的理解。比较两位演奏家的《春涧流泉》我们可以得出,《春涧流泉》的演绎不局限于一种表达方式,何宝泉、林玲两位演奏家按照各自不同的性格,表达出对“流泉”不同的见解,演绎出各自不同的音乐风格。而在不同的演绎方式,正是我们在演奏中需要研究琢磨的。

音乐通过不同的手段,能表达出丰富多样的情感及内涵。笔者在通过本科及研究生长期学习研究古筝的过程中,发现包括笔者在内的多数专业院校的古筝学生,容易陷入音乐演绎的“模式化”中,即音乐处理相同,音乐情感表达方式相同。相较于前辈们演绎传统筝曲的百花齐放,“模式化”的演绎导致目前大多数筝曲演奏风格的单一,同一首筝曲,实际由不同的学生进行演奏,其相似程度却像出自一人。

针对上述问题,笔者认为,在学习前辈演奏家们的作品时,要尽量避免一味的模仿,需要去思考,去精细的探究每一处处理是由何种原因产生。另外针对传统筝曲和近现代创作筝曲,笔者认为要以不同的方法进行学习研究。

参考文献(略)