本文是一篇音乐论文,本研究从通感的定义、作用及其在音乐教学中的依据进行分析,通过对理论的分析以及在研究过程中依据泉州提线木偶戏的文化特征,重点研究以泉州提线木偶戏为例的通感体验教学,并进行了教学实践。

第一章“通感”释义及作用

第一节通感的定义及产生原理

音乐论文怎么写

通感指视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉(眼、耳、口、鼻、舌)等不同感觉(感官)间的相互作用,是人类共有的一种生理和心理现象。钱锺书先生在著作《通感》中阐述道“视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通,眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域可以不分界限”。

通感这一概念最初见于“语义学”,心理学派的温德指出“根据心理解释语义时,只有联想的规律才是语义变化的规律”9。产生心理感觉变化的因素往往是我们的感性印象,这些因素具有独立性、重复性,是“一种感性的联想”,即“通感”。在西方关于“通感”的讨论,例如古希腊罗马的王公贵族将来自中国材质柔软、色彩艳丽的丝绸比作一个“美丽的梦”般看不见也摸不着。”10我国古代典籍《乐记》也早有关于通感的实际运用。书中用“端如贯珠”一词来形容美妙的音乐(歌声),将音乐(歌声)比作珠子圆润光滑般美妙绝伦的“形状”。是听觉联结视觉、触觉的整体印象,即使是文字的表达,也给读者留下鲜明而具体的印象。“间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下滩。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。”是“诗王”白居易在《琵琶行》中对声音的描写,其中的“莺语”为听觉体验,而“滑”为动觉体验,传神地描绘了莺流畅婉转的啼鸣声。

人类的艺术活动形式从古至今都保持着多样性。除文学外,通感现在还广泛应用在美术、音乐、舞蹈和其他形式的艺术活动中。文学修辞中通感研究的成果不仅对艺术传播具有很大的启迪作用,也吸引着学者关注艺术通感的研究与运用。关于艺术通感,物理学家牛顿将红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色散开,均匀地排列成串后,对应着C、D、bE、F、G、A、bB七个音。通过比对红色、紫色之间的波长的比值和C、bB之间的波长比值,发现数值都接近于1:1.9,通过这一色光实验总结出七个颜色与乐音会对人体的感觉器官产生相近的反应,给人带来近似的视觉心理和听觉心理。11“画中有诗”、“诗中有画”是由于相关艺术表现有共同规律、共同审美特征所激起的通感。12我国学者叶千在《谈通感在音乐中的运用》一文中对“艺术通感”的定义阐述为“由对一门艺术的感受连带勾起相关艺术门类的感受”。围绕这一理解,本文试图就听觉感受连带的其他感觉,以使学生达到情感体验与思想熏陶为目的,结合理论与实践浅谈感受。

.............................

第二节艺术创作中的通感

“感觉”是艺术创作的起点,如作曲家、画家等艺术创作者所说的“灵感”。大多数艺术创作者对事物的认识规律是感性大于理性的,但这些发自内心的感性常常为复杂的艺术作品提供最原始的材料。美学家H·帕克在《美学原理》中提到:“感觉是我们进入审美经验的门户而且,它又是整个结构所依靠的基础”。艺术家以自身特殊的对艺术的敏感程度,通过在日常生活中对事物的观察、发现,在头脑中形成了创作“感觉”。而一瞬间的“感觉”能唤起我们行动的积极性,是通感的起点。

“想象”的作用在于,通过对单个个体的认知可以引发对其他不同个体的认知,作用于不同个体时,也可能产生同一属性。陈育德先生对意象间关系的产生解释为“想象的结果”。在他的阐述里还有关于朱光潜先生的论述:“通感作为想象的一种特殊表现形式”13。正如上文中的“感觉”为艺术创作中通感的起点,那么“想象”则突破了感官、学科、虚实的边界,是艺术创作过程中实现通感的渠道。

通感作为一种创造性的思维方式,在艺术创作方面可以促进其发展,也承载着人们的审美追求。《田园交响曲》是贝多芬于1808年表达对大自然的依恋之情所创作的作品,此时他已双耳失聪,当谈到该作品时他说:“田园交响乐,不是绘画,而是表达乡间的乐趣在人心里引起的感受,因而是描写农村生活的一些感受。……与音乐画面的描绘相比,这部作品更注重感受的表达”14。他不能用音乐直接解释乡村的风景和村民的生活,因为音乐是一门听觉艺术,但根据音乐这门艺术的特殊规律将属于视觉、嗅觉和触觉的感性材料转化成由音调、节奏和旋律组成的听觉形式,展现自己对美好悠闲乡村生活的情感体验。美学大师宗白华在《中国美学史上重要问题初探》和《(美学向导)寄语》中进行了阐释。“中国传统艺术(诗歌、绘画、戏剧、音乐、书法、雕塑、建筑等)有属于该艺术门类的独立的体系,但各种传统艺术依然相互影响,例如我们常用“诗情画意”形容美好的山水、园林建筑,将风光比作优美、意境的诗画。

...................................

第二章通感体验在初中戏曲欣赏课堂的教学实践

第一节“甬”“偶”之辩,叙前世

汉字已有六千多年的历史,是世界上最古老的文字之一,语符、语义、词汇和语法四个要素组成了汉语言文字的美感。审美感受是音乐课程教学的基础,秉着“以美育人”的原则,依托汉字丰厚的文化底蕴,以达到了解木偶产生历史的教学目的。通过观察、了解汉字,为新课内容作铺垫,适用在教学导入环节中。

根据汉字结构从简到繁,与本课相关的第一个字为“甬”。甬字初文始见于商代甲骨文19,关于此字的词义有以下说法:其古字形像有柄的钟,甬指钟上的系纽,又指钟;有说法称古字形像木桶;“甬”也是浙江省宁波市的别称。大部分初中学生对“甬”字的了解仅止于读音,此环节简述了甬的词义,属语文学科内容,拓展学生知识面的同时,引发学生好奇心:音乐课堂上为什么对汉字进行讲授?

根据苏州大学文学院江学旺老师在《“甬”字构形试探》一文中的观点,“甬”字本是个“从人用声”的形声字,是“俑”的初文。所以当“甬”拥有偏旁后,便成了“俑”。20这个字的出现使学生联想起我国重点文物秦始皇兵马俑。展示兵马俑的图片后,提出问题:“俑的词义是什么?又是由什么制作而成?”引导学生通过观察图片结合生活常识回答。“俑”的本意是指中国古代用作陪葬的偶人,随着人殉这一陋俗在社会上消失,“俑”便成了墓葬中陶塑、石雕、人像的专称。秦始皇兵马俑由陶、土、石等材料制作而成,是以俑代人殉葬的经典例子。

...............................

第二节偶头观察,辨行当

木偶头像的造型是人物角色行当、年龄和性格特征的集中体现,也是观众审美的重点。对于初中阶段的学生来说,色彩丰富、表情夸张的偶头已足够吸引注意。通过不同的角色行当划分剧中人物是中国戏曲特有的表演体制,不同行当有不同性格的表演程式,除了“看”面部特征外,还可以通过“听”音乐色彩进行辨别。反之,通过听辨音乐的节奏、速度、音高等,对人物形象特点也有大致的判断。偶头雕刻、木偶着装、面部彩绘的欣赏偏向美术学科,该环节通过对人物整体的形态观察,准确辨别木偶行当,对音乐色彩有初步的认识。

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》对课程内容的结构框架概括为四个领域:欣赏、表现、创造、联系,对应音乐感知、欣赏、表现、创造等方面的能力目标。21要达到这些目标,离不开课堂中的通感体验。金炳华指出,通感的生理基础是原有横向神经通道的交流和大脑皮层不同区域之间的内在联系;心理基础是人们在当前事件中联想起某些储存的信息受到的刺激,引起感官和大脑的兴奋。通感实质上是借助联想、想像而产生的综合性的感受。22感觉是认识一切的基础,音乐感知是学生学习音乐的基础,直接作用于人的感觉器官和大脑对音乐及其相关事物的反应。例如听到高亢明亮的旋律时,尽管无法对音乐进行准确的音高、音色、调式分析,但他们仍能感受到音乐激动人心、使人愉悦。音乐创造能力的培养需要发挥学生想象力进行实践,将生活实践中积累的知识与音乐知识结合,例如用乐器表现雨声、风声;用图形、线条记录音乐。

...............................

第三章初中音乐课堂中地方戏曲文化传播的反思...............................26

第一节学科融合,深度体验音乐的内涵..........................................27

第二节走进“生活”,音乐课堂传播传统文化............................28

结论.......................31

第三章初中音乐课堂中地方戏曲文化传播的反思

第一节学科融合,深度体验音乐的内涵

音乐论文参考

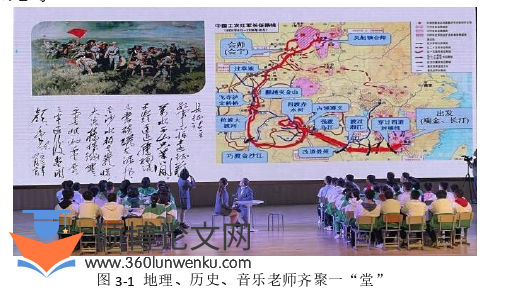

《义务教育艺术课程标准(2022)》提出的音乐课程基本理念强调“以各艺术学科为主体,加强与其他艺术的融合”“注重艺术与自然、生活、社会、科技的关联”。音乐教学中的学科综合包括课程中演唱、演奏、体验等领域的综合、与其他如美术、舞蹈等艺术门类的综合、与历史、地理等非艺术门类的综合。在音乐教学中整合多学科知识,并在共性中不失个性,展现独特的音乐学科特色,在融合过程中比较不同艺术和学科的表现方式。

戏曲由文学、舞蹈、音乐、美术等组成的综合性艺术,离不开多学科融合的教学方式。在课堂目标为传播文化这样一课中,依然应以音乐作为教学主线贯穿全课。教学模式的生成目的是提高学生在本学科的知识能力,帮助教师完善教学。学科融合教学模式中,多学科的交叉是音乐学科的辅助手段,音乐可以借鉴各学科来帮助学生多角度、多方位的理解音乐。例如本实践中借助语文、历史学科讲述提线木偶戏的产生背景;结合美术学科介绍提线木偶戏的人物形象行当;结合语言学知识介绍旋律歌词。用多学科知识,让学生理解综合知识。除此之外,美术在音乐旋律教学中的应用如色块、点线面、图谱等方式已逐渐普及,通过绘画方式感知旋律线条、情绪变化使音乐变得更具体、直观。还可以运用诗歌这类文字艺术通过文字描述难以理解的音乐意向。

................................

结论

本研究始于初中戏曲欣赏课堂“单一”体验的问题,提出“通感”这一多角度、多感官的体验方式。从通感的定义、作用及其在音乐教学中的依据进行分析,通过对理论的分析以及在研究过程中依据泉州提线木偶戏的文化特征,重点研究以泉州提线木偶戏为例的通感体验教学,并进行了教学实践。

通过理论结合实际发现,运用通感这种作用于学生眼,耳,身等各种感官的体验方式,可以促进学生通过多种感官、多门学科了解本土戏曲文化,丰富音乐体验。“观察”戏曲产生背景、“欣赏”戏曲行当韵味、“动”出节奏、“走”出旋律……从汉字中寻找背景、从造型中挖掘行当、从方言中品味生活。利用戏曲的多元特征触发学生不同感官,使得抽象的音乐形象化,便于学生理解历史背景,激活音乐情感体验。

从传播传统戏曲文化这一角度来说,通感的多感官体验与戏曲的丰富性适当匹配,为学生理解与享受传统戏曲带来了全新的体验。文章的论述某些地方可能尚未准确,需要实践去检验。“通感”体验只是音乐教学中的一种方式,也是在音乐课堂上传播传统戏曲文化的一种方式,如何更有效地在课堂上传播戏曲文化,特别是某些地区即将消逝的戏曲文化,是一个浩大的课题。希望所有音乐教育学者、教师立足本土学情,研究本土文化,并将这些优秀文化带入课堂与孩子们共同享受、共同拥有,每个人都可以成为文化的传播者。

参考文献(略)