本文是一篇音乐论文,本文旨在通过沉浸式音乐录制、文件交付和终端重放三个环节来阐述沉浸式声音技术在现代音频产业链中不同领域的应用与发展。并通过实例对各领域沉浸式声音技术特点进行探究和论证。

第一章沉浸式声音相关概念

第一节沉浸式声音的定义

在自然环境中,声音充斥于人类的四周。即使闭上眼睛我们依旧可以想象到置身于森林中虫鸣鸟叫的氛围感,这是人耳从上古时期进化来的必然结果,让我们可以在狩猎文明时就感受到真实的声场环境。然而,虽然科学的发展使得我们可以通过电声手段制作并重放声音,但我们听到的确实是声音本身的样子吗?

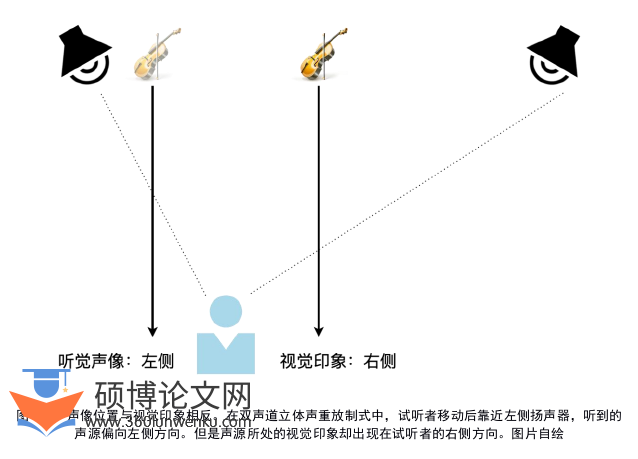

在双声道立体声重放制式中,试听者听到的中置声像定位是由左、右双声道扬声器辐射无差别的同一个信号产生的,这“模拟”了某一个歌手或乐器声源位于试听者正前方的情况。这种重放方式就是我们常说的虚拟声源成像(Virtual Source Imaging)理论和虚中(PhantomCenter)现象。然而,根据第一波前定律(Law of the First Wavefront),它们都存在着十分明显的缺陷:当试听者并不处于两扬声器连线的垂直平分线上时,由于物理听音位置的移动改变了双耳接收两扬声器信号时的时间差和强度差,听到的中置声像位置会根据试听者实际位置向第一个到达人耳的波阵面方向偏移,且偏移后的结果与视觉印象不自然地相反(图1-1)。简单地说,在真实的声场环境中,当我向左移动了一定距离后,我看到位于舞台中央的演奏者出现在了我的右前侧,而他的声音也应该来自我的右前方向,而不是“声在我左,人在我右”。

音乐论文怎么写

....................

第二节沉浸式声音理论基础

1、单耳提示与非立体声声像定位判断

在立体声拾音这项技术中,音频工作者通常会使用不同的传声器拾音制式来达到拾取立体声音频的目的。不论是哪一种拾音制式,最终应用到的理论基本为双耳效应中的时间差原理和强度差原理,这也是立体声拾音技术中通篇只讨论这两种原理的原因。另外,当受众群在使用入耳式或耳塞式耳机聆听音乐内容时,虽然时间差与强度差信息已经写入了音乐素材本身之内,但受众群此时听到的立体声声场仅限于左耳到右耳之间的宽度,声像定位完全集中在头部中央,而无法向头部以外的区域扩展,这也是我们常说的头中定位原理1。以上案例充分说明,双耳效应中时间差与强度差信息虽然可以在立体声重现中起到关键作用,但对三维空间的展现能力依旧存在缺陷,沉浸式声音的还原还需通过其他信息才能得以实现。

这里所说的其他信息即为单耳提示,即声音与人体躯干、肩膀、耳郭以及外耳道之间共同作用而产生的音色差和相位差信息。我们可以通过混淆锥原理2来阐述这个现象:假设不考虑人体及人耳对于声音的滤波影响,并以耳洞为支点在等距范围内画一个圆锥,则在圆锥底边上任意一点声源到达双耳间的时间差和强度差都一致(图1-6)。理论上来说,此时试听者无法辨别任意一点声源的前后和高低位置,甚至会产生声源位置没有改变的混淆辨别。混淆锥原理以排除法的方式证明了声音与人体,特别是耳郭和外耳道之间作用所产生的音色差和强度差可以帮助人们辨别声音在非前方定位的准确性,而这种差异仅依靠单耳提示即可完成。同时,混淆锥原理也从另一个角度验证了人耳对声音定位的完全感知仅靠时间差和强度差是难以实现的。

.........................

第二章不同风格音乐的沉浸式录音混音制作分析

第一节基于沉浸式拾音技术的小型古典音乐会的录音与混音制作

1、音乐录制技术与设备背景

此次音乐会录制于2021年10月11日,系丹麦皇家音乐学院举办的小型学生汇报类音乐会。整场演出时长约一小时左右,在丹麦皇家音乐学院的Studio hall举行,主要以大提琴独奏加钢琴伴奏的形式进行,笔者选取了冰岛作曲家Sveinbjörn Sveinbjörnsson的作品Reverie作为本章的分析案例。

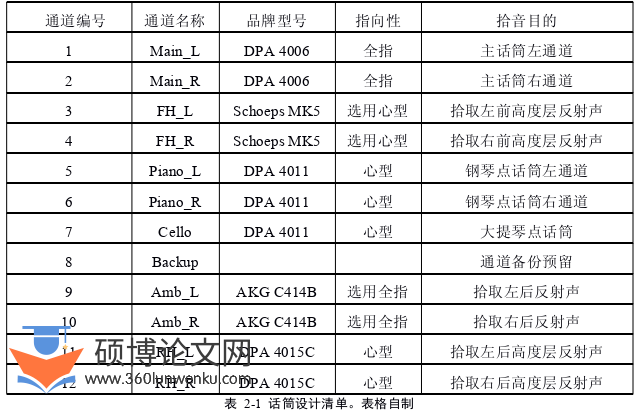

此次录制选用了多个品牌型号的话筒进行拾音,在基础的主+辅话筒设计的同时,额外添加了多个环境话筒对反射声信号进行了拾取。话筒摆放过程中,根据指向性与频率响应特性对其拾音目标进行了单独设计。

音乐论文怎么写

.........................

第二节基于立体声拾音技术的大型流行演唱会的录音与混音制作

1、音乐录制技术与设备背景

此次演唱会录制于2022年2月3日,系丹麦皇家音乐学院承办的大型流行演唱会。整场演出时长约一小时左右,在丹麦皇家音乐学院的Concert hall举行,主要以西方交响乐与流行乐结合的形式进行,笔者选取了丹麦音乐人Myrkur的作品Nightmare作为本章的分析案例。

此次录制选用了大量品牌型号的话筒进行拾音,大部分话筒为现场扩声所服务,仅用于对每一件舞台乐器直达声进行近距离拾音。扩声调音台处设置了两组环境话筒,但由于现场扩声声压级较大、话筒指向性较尖锐等因素,其信号仅作参考对照。在此基础上,笔者添加了多个话筒对舞台上的部分乐器进行了立体声主+辅话筒的拾音设计。话筒摆放过程中,根据指向性与频率响应特性对其拾音目标进行了单独设计。

此次录制选用了三张Digico SD系列调音台分别作为现场扩声调音台、现场监听返送调音台和现场录音调音台,所有扩声拾音话筒和部分录音话筒均接入Digico Stage Rack进行信号放大,并通过其内部协议Digico Optic在三张调音台中共享信号。其余较为重要的录音话筒(如主话筒组,各乐器声部点话筒组)接入Merging Hapi音频接口进行信号放大,其设计旨在确保主要录音信号与扩声系统分离,减少录音素材损失风险。所有录音分轨会在录音调音台上进行粗混,与未处理分轨通过两路MADI协议同步发送至RME MADI Router上,在做完MADI协议2进4出的分离处理后,分别发送至RME MADI face和两张Merging Horus音频接口上,其中RME MADI face与其映射的音频工作站Studio one为主录音系统,两张Horus结合Hapi与其映射的音频工作站Studio one为备份录音系统,由于备份录音系统信号更加完整,所以在后续混音过程前选用备份录音系统录制的分轨音频作为素材。MergingAnubis作为监听控制器并未在此次录制中使用,仅作为备份设备接入整个RAVENNA网络中。

................................

第三章 沉浸式声音感知与相应技术...........................52

第一节 应用于耳机重放系统的下混 Binaural 技术(双耳音频)的应用与缺陷..........................................52

第二节 应用于扬声器重放系统的房间校正技术分析.....................57

结论....................................69

第三章沉浸式声音感知与相应技术

第一节应用于耳机重放系统的下混Binaural技术(双耳音频)的应用与缺陷

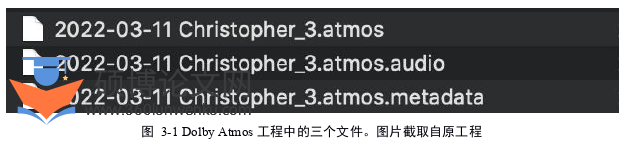

在立体声与环绕声时代,音频工作者在完成作品后通常只要将通道格式的音频文件交付给母带制作方即可。但在沉浸式声音时代,录制好后的音频作品并非完全以通道格式交付。以Dolby Atmos沉浸式声音系统为例,在Dolby Atmos Render中录制后的会形成三种类型文件,其一为“.atmos”文件,是Dolby Atmos的音频工程,包含了如输入、输出、Bed/Object数量、帧率等在内的所有信息,类似于Pro Tools的工程文件“.ptx”;其二为“.atmos.audio”文件,记录着Dolby Atmos中多个通道的音频内容,类似于Pro Tools工程内的音频文件夹“audio file”;其三为“.atmos.metadata”文件,记录着所有Object格式的元数据信息。

英语论文参考

在Dolby Atmos Render完成后,音频工作者需要将文件进行导出用于最终交付,导出的音频格式通常为ADM BWF和IMF IAB格式。其中ADM BWF文件将上述三个工程文件集合到了一起,其格式可以通过DAW导入至所需工程中,并且会保留原有的元数据信息,类似于过去的“OMF”格式。IMF IAB为中间格式,主要用于为Dolby Atmos音频文件和Dolby Vision视频文件集成提供空间。

...........................

结论

在沉浸式声音技术发展迅速的今天,国内外在多个技术领域中依旧处在尝试与创新的过程。在这个过程中,音频行业的发展需要多领域、跨学科的知识才能得到长足的进步。

笔者在2013年本科毕业时,所能接触到的工作领域无非录音、混音、扩声或影视声音制作。这部分工作大多集中在内容制作端,声音的制作还局限在立体声和环绕声阶段,甚至某些单位的制作理念依旧停留在了单声道水平,不仅对于笔者本身,也对于所有音频专业的应届生来说,职业规划道路相对较窄,个人发展的环境也较为局限。10年之后的今天,笔者即将迎来硕士研究生毕业的时刻,在这3年的学习过程中,笔者从沉浸式声音技术的内容制作入手,由浅入深地研习了音频行业内各领域工作的知识与内容,突然发现音频技术的进步对行业发展带来了前所未有的变化。这种变化不仅带动了周边相关产业链的发展,同时也为每一个音频工作者带来了更多的机遇与挑战。

在本文中,笔者通过论证前文所立论点,在应用层面上论证了论点原理中的重要性和可行性,同时也希望通过论证过程进一步介绍现代音频产业链中,各厂商的研发思维逻辑和实际应用价值,并以此为同时工作的音频工作者提供一定的参考意义与价值。

参考文献(略)