第一章 绪论

1.1 研究缘起

全面依法治国是中国共产党实现国家治理的基本方略,回顾中国共产党对法律工作领导的曲折历程,这项基本方略的得来实属不易。中国共产党成立以后,便在中央机关设立了中央监察委员会、中央审查委员会、中华苏维埃共和国临时中央政府、陕甘宁边区司法委员会等机构。通过这些不同种类法律机构的设置体现了中国共产党在新民主主义革命时期就十分重视法制建设,十分重视对法制工作的领导。其中,中共中央法律委员会作为中国共产党领导下一个不可忽视的早期法律机构,在建国前夕这一特定的历史环境下,承担了特殊的使命和重要的地位,也取得了不可忽视的法律成果。为进一步研究中国法制史,了解中国共产党的发展历史,本文试着对中共中央法律委员会从成立前到撤销后进行完整的梳理。目的在于了解中国共产党最开始设置这一机构的目的是什么?它的成立背景、机构设置、主要工作有哪些?它取得了什么样的成就?有什么重大的影响?这些问题的理清,对了我们正确认识中共中央法律委员会有着很重要的帮助,也可以让我们厘清中国共产党法制建设的发展思路。中国共产党建立了的中共中央法律委员会,为新中国民主法制和实现依法治国理念做出了初步的探索,为新中国成立后的法制建设奠定了坚实的基础。其直接或参与制定的各项法律条文、法律草案对巩固新生政权、恢复国民经济、维护新民主主义秩序的成功起到了相当重要的作用。但种种原因,我们对中共中央法律委员会的研究并不丰富,这也在一定程度上影响了我们对党领导法制工作,特别是党在建国前夕领导法制工作历史功绩的正确评价,也不利于党领导法制工作优良传统的历史传承。所以,及时、全面的对中共中央法律委员会进行研究就显得很有必要了。另一方面,从本人的成长经历来看,我是在党的熏陶与教育下长大的一代,很荣幸在大学时代通过层层筛选光荣的加入了中国共产党,使自己多年的愿望得到了实现,也使我对探索中国共产党的发展史产生了浓厚的兴趣。大学毕业后,怀着对党和国家的热情,我通过国家公务员考试成了一名人民警察。在工作中我慢慢体会到法律是指导公安工作的重要依据和有力支撑。而中共中央法律委员会,作为在中国共产党领导了中国法制工作机构的雏形,它与当时国内许多法律条例的草拟、颁布有着紧密联系,是中国共产党转型升级为执政党不可忽略的重要法律机构。为了更加深入的了解中国共产党的历史和新中国法律的发展史,便有了本文的研究。

............

1.2 研究现状

从波涛汹涌的革命战争年代到百废待兴的新中国建国前夕,中共中央法律委员会在党的领导下,面对政法工作中存在的各种困难和问题,都做出了十分重要的历史贡献。由于交叉学科的特点,学术界一直缺乏对中共中央法律委员会全面深入的研究。国内学者关于中共中央法律委员会的研究,研究对象主要集中在中共中央法律委员会成员董必武、谢觉哉等几个重要成员和中共中央法律委员会颁布的具体律法条例上,可资借鉴的材料较少。对中共中央法律委员会的研究集中分布在如下两个方面:一是文献方面。目前,国内有关中共中央法律委员会文献的编辑整理,主要有中国档案馆编写,中共中央党校出版社1989年出版的《中共中央文件选集》、西苑出版社2000年出版的《共和国雏形:华北人民政府》和1984年人民出版社出版的《谢觉哉日记》。当时中央等对中共中央法律委员会做出的决议、指示、决定等收录在了《中共中央文件选集》里面。《共和国雏形:华北人民政府》记录了从1948年5月到1949年10月期间的文献共计二百余份,其中对中共中央法律委员的成立前的情况作了介绍。《谢觉哉日记》对谢觉哉漫长革命生涯中所见、所闻、所历按照年、月、日逐条进行记事,日记的问世,为我国近代史的研究和中国共产党党史的研究提供了珍贵的史料。由于谢觉哉是中共中央法律委员的核心成员,该日记也从侧面反映出中共中央法律委员会的主要工作职能:一是对于起草宪法草案进行讨论;二是讨论其他法律的草拟情况。上述文献对我们正确认识中共中央法律委员会的机构设置、成员组成、工作内容等提供了翔实的资料。二是内容方面。现阶段可以找到以中共中央法律委员会为主题的研究成果十分匮乏,其中真正以“中共中央法律委员会”为研究对象的只有中国人民大学法学院张希坡教授的《解放战争时期“中共中央法律委员会”的变迁及工作成就》一文。因此,在国内中共中央法律委员会的研究成果中,研究者多将董必武、谢觉哉、李木庵、何思敬等的法律思想及新中国成立以来我国的宪法、首部婚姻法及其他法典研究与中共中央法律委员会结合起来进行研究论述。尽管中共中央法律委员会作为新中国法律条文的起草机构的地位不容忽视,但国内外对中共中央法律委员会缺乏系统研究。首先,没有对中共中央法律委员会的历史脉络进行系统的梳理,对其成立的来龙去脉也没有透彻的介绍,使中共中央法律委员会蒙上了一层神秘的面纱,让人无法对其进行深入的了解;其次,由于中共中央法律委员会存在时间较短,人们对其工作职能、内容也缺少应有的关注,导致其重要的历史地位一直被人忽略。综合来看,目前对于中共中央法律委员会的研究还比较薄弱,尤其是与其他建国前后的职能机构的研究相比较,这种感觉就更是明显。

.........

第二章 中共中央法律委员会的成立

2.1 中共中央法律委员会成立的背景

新中国成立前夕,国际国内环境复杂。国际社会普遍缺乏对成立时间不长的中国共产党的信任与支持。而中国共产党为了要彻底打败国民党、解放全中国,也需要在稳定秩序、展开政权建设的同时,承担战争的后勤保障任务,进行全国范围内的法治建设管理工作,而当时中国共产党在法律机构的设置、法律条文的实施方面都还相当薄弱。在这样的背景下,中国共产党为了应对错综复杂的形势,一方面不得不在群众中有序展开各类法制教育活动。同时也加快了各类法律机构的建设和司法人员的培训速度。追溯到抗日战争时期,中国共产党为了促进了抗日根据地的发展、巩固了抗日民族统一战线的地位,就已经认识到抗日根据地法制建设的重要性,认识到法制建设也是对新民主主义政治建设的促进。它是抗日根据的发展、巩固抗日民族统一战线的重要助推力。抗日根据地的民主法制建设的成就主要体现在以下两个方面。一是,制定了大量有利于巩固和发展抗日根据地的法律文件。抗日战争初期,中共中央审时度势、从实际出发以“抗日救国十大纲领”为指导方针,制定了《陕甘宁边区施政纲领》、《晋察冀边区军政人民代表大会宣言》等具有宪法性质的文件。其中《陕甘宁边区施政纲领》在抗日战争时期的边区有着广泛影响,作为一部施政纲领它已经具有宪法的功能与意义,该纲领提出了动员“一切人力、物力、财力、智力,为保卫边区、保卫西北、保卫中国”①,打倒日本帝国主义的奋斗目标。为了发动最广泛的力量实现抗日的胜利,中国共产党做出了很大的牺牲,创造性的提出了很多新的构想。其中,著名的 “三三制”的原则也正是在这部《陕甘宁边区施政纲领》②中提出来的,“三三制”原则的提出在当时来讲确实是创举,它的提出确实提高了各党派及无党派人士参与国家事务管理的积极性,为中国共产党在国家事务管理上注入了新鲜的血液,不但没有威胁到中国共产党在百姓心中的地位,反而为中国共产党成为执政党汲取了相当丰富的经验,提高了中国共产党的执政水平。由此看来,这样的纲领性文件在当时的提出,实属不易。

.........

2.2 中共中央法律委员会的成立过程及机构设置

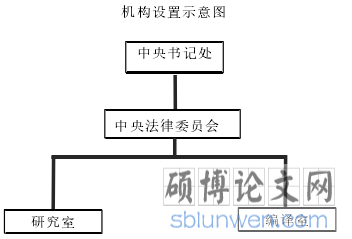

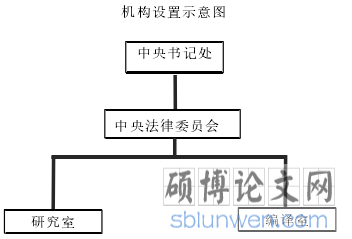

中国共产党在成立之初,就非常重视法制建设工作,也非常重视党对法制工作的领导。为此,中国共产党从党中央到地方基层党组织都建立起了不同的法治部门。其中, “宪法研究会”独树一帜。1945年10月19日,由林伯渠发起,在延安成立了宪法研究会,谢觉哉为宪法研究会负责人,成员也是由当时在法学方面的权威专家组成,包括齐燕铭、陈正人、李木庵、李鼎铭、何思源、张曙时等人。作为一个组织较为严谨的机构,宪法研究会的任务是:“组织写法专业人士先研究宪法上的一些问题,然后再分工起草宪法草案。”在10月31日的宪法研究会上,谢觉哉做了题为《批判五五宪草》的发言①。他首先针对的本质进行了批判揭露,一针见血的指出这部宪法草案打着法律的名义,实际是压迫百姓的工具,看上去民主自由,实际上独裁专制,然后谢觉哉对《五五宪草》中存在的种种不公平条文做了深度的剖析,运用浅显易懂的语言让普通百姓了解这部《五五宪草》的真实的一面。宪法研究会在批判旧法治的同时,从人民的根本利益出发,组织起草了《宪法草案大纲》②,这部《宪法草案大纲》是中国共产党指导下的真正维护人民权益的宪法草案。这部宪法草案的推出,不仅是宪法研究会努力的结果,也是宪法研究会积累法制经验的重要一步,为日后中央法律委员会也提供了非常重要的借鉴意义。不仅如此,宪法研究会的也可以说成是中央法律问题研究委员会的前生。1946年6月,在中共中央书记处的组织下,以边区宪法研究会的机构设置及人员为基础,成立中央法律问题研究委员会。谢觉哉任主任委员,委员有林伯渠、徐特立、陈瑾、昆王明、陈伯达、李木庵、张曙时、马锡五等人③。就当时的情况来看,将宪法研究会升级为中央法律问题研究委员会非常有必要。因为,面对当时国内、国际的形势,新成立的中央法律问题研究委员会,除了在宪法研究会的工作基础上继续修改宪法草案之外,还要根据形势发展的需要,研究法律和开始为创建新的国家法律制度进行准备,开展的新的立法活动。如此说来,中国共产党在战争胜利之前就已经开始了党对国家法制领导的建设工作。为此,中央法律问题研究委员会也做出了相关的努力,1946年6月22日,法律问题研究委员会的首次会议顺利召开,会议分析了当时国内外的法制形势,也重点提出了推翻就法制、提倡新法制的重要性。最后,大会对民法、刑法、诉讼法等法律条例的研究与起草工作都做了相应安排①,这一安排有利于把我接下来国内法制工作进行的方向。几个月之后的1947年1月,为了顺应时代的需求,中共中央在延安决定正式成立“中央法制委员会”,3月在平山召开会议,决定将中央法制委员会分为成两组——宪法组,组长王明,主要负责宪法草案的起草工作;法制组,组长陈瑾昆,主要负责民法、刑法、婚姻法、土地法等其他法律的起草工作②。中共中央对法制机构的一次次不断调整和升级,也说明了中国国内法制工作的复杂性和共产党不断地加强对法制工作的领导。

..........

第三章 中共中央法律委员会的主要工作内容及成就......13

3.1 研究废除“伪法统”确立新原则,为人民当家作主张目 .....13

3.1.1 新民主主义法律就是要让人民群众当家作主 .............13

3.1.2 《六法全书》是地主和官僚资产阶级统治人民的工具 .........14

3.1.3 实现“由法律革命到革命法律”的转变 ..............16

3.2 起草《婚姻条例草案》等法律法规,为新中国法制建设奠基 ....17

3.3 重视司法培训,为新中国法制建设训练精干队伍 ............22

3.3.1 制定“司法干部训练计划” ...........22

3.3.2 创办“政法大学”等法律学校 ........23

3.3.3 创办《政法研究》等刊物,出版法律教材 ......24

第四章 中共中央法律委员会的评价.........27

4.1 为新中国的成立提供了法制支撑 ......27

4.2 为党领导法制工作奠定了组织基础 ..............29

4.3 中共中央法律委员会的历史局限 ......30

第四章 中共中央法律委员会的评价

历史发展的脚步是永远向前的,一个新建立的国家也是不断完善的。经历抗日战争和解放战争的旧中国愈发渴望新曙光的来临。1949年,新中国成立,随着新中国的成立,政府各部门又迎来了一次重大的转型升级。国家主席毛泽东于1949年10月27日有针对性的发布了命令:“中央人民政府业已成立,华北人民政府工作着即结束……中央人民政府的许多机构,应以华北人民政府所属有关各个机构为基础,迅速建立起来”。①在华北人民政府的基础上中央人民政府迅速的组建了各个机构和机要部门,随即开始运行,中央法律委员会也结束其历史使命。至此,中共中央法律委员会完成了它阶段性的历史任务,中共中央法律委员会随之撤销。

4.1 为新中国的成立提供了法制支撑

任何事物都要经历一个在曲折中前进的发展过程。中国共产党的成长过程也并非一帆风顺,回顾中国共产党的发展史,也是经历了一个由小变大,由弱变强的过程。这也是一个经验积累的过程。党和政府的机构设置也经历了建立——推翻,再建立——再推翻的历史变迁,其中中央法律委员会在我党摸索如何执政、如何建国中就扮演了很重要的一个角色。新中国成立之前,党在面对建国问题上的压力巨大,既无经验可循,又不可生搬别的国家的模式,一切都是摸着石头过河。在这种环境下诞生的中共中央法律委员会就肩负起了历史的重任,既要承上对历史法律制度、司法体系进行大刀阔斧的改革和升级,又要启下开创新中国百废待兴的政治法律系统,同时还要保证中央各部门与地方各部门、司法机关与其它国家机关的顺利配合、调节矛盾。随着解放战争的发展和深入,中央法律委员会结合解放区革命法制建设的实际情况,根据中央的指示和要求开展法律研究,组织起草中华人民共和国临时宪法,村县市政权组织条例等重要法律草案,创办法律学习,制定司法干部训练计划,参与华北人民政府司法工作,积极有效的探索建立新中国政权体系制度、法律制度、司法制度,为培养新中国政法干部队伍骨干人才做出了努力。在保障新中国政权和新中国法制建设方面,中央法律委员会发挥了不可小觑的积极作用,为巩固新中国的政权提供了有力的保障,确保土地改革和经济复苏工作能够顺利进行。中央法制委员会的成就源自长期的革命法制建设的实践活动,既有对新民主主义宪政的设计与论述,也有在司法实践的过程中对审判原则和制度的规范与完善。在这些法律实践过程中,中央法律委员会将马克思主义中国法学理论置于中国的民主革命和社会主义建设的运动之中,反过来又对新民主主义法制和社会主义法制的构成了深刻而又具体的影响。中共中央法律委员会对新中国的法治建设,是中国共产党领导下的人民政府机构依法建设国家法治体系的光辉实践,维护了社会的和谐和稳定,保障了人民群众的各项权益,为建国后的法制建设取得了很好的奠基作用,培养了大量的法律人才,为新中国在法制领域的进一步探索和发展打下了坚实的基础。中共中央法律委员会参与起草和制定的法令法律在政权建设和巩固、生产建设、前线支援、财政金融、工商贸易、公安司法、科教文卫等方面都起到了巨大的作用,具有深渊的历史意义重大历史贡献。

..........

结束语

中共中央法律委员会,在立法和相关机构建设方面都做了很多工作,取得了明显成效,因为后人留下了宝贵的精神财富。中共中央法律委员会在建国前后开展的一系列废除旧法制、建立新的法律体系的行动,从当今的视角来看,这些行为也是值得充分肯定的,是对法治建设有益的探索和体验,符合当时新中国的国情,得到了广大人民群众的拥护和赞颂,同时,对于新生社会主义政权的巩固和民主国家的管理都有着重大而深远的历史意义。然而,由于某些历史原因和受当时环境的限制,中共中央法律委员的一些行为受到了约束,不能最大限度的去发挥作用,甚至不可避免的产生了一些消极的影响,为日后国家政治发展和国家法治建设埋下了隐患,最终导致了无法挽回的损失。加上因废除旧法治而存在某些偏差,这一点是无论如何都无法去抹去或者掩饰的。通过我们积极严肃地反思和总结经验教训,尽量避免重蹈历史的覆辙。在建设中国特色社会主义市场经济体制的过程中,我们必须要充分了解国情,同时也要对中国传统法律做到取其精华,去其糟粕,对西方法律思想也要辩证的去吸纳,也要铭记前人全盘套用苏联法律模式额教训,有选择地去学习西方各个国家的优秀律法,做到博采众长,为我所用。以史为鉴,可以知兴替。当今的中国,早已从民主法治被肆意践踏的时代阴霾中走了出来,“依法治国”早已被载入《宪法》,党和国家正在贯彻落实十八届五次会议的精神,全面推进依法治国,走中国特色社会主义道路,建设社会主义法治国家。面对当今国内外错综复杂的政治形势,建设法治国家任重而道远。中共中央法律委员会法制建设的成就和相关经验一定能被我们今天的法治建设有所启迪,有所借鉴。

..........

参考文献(略)