第一章 文艺论争的倡导(1957—1958)

第一节 文学史的分期与评价

文学史,顾名思义是文学的历史,主要研究的是文学现象及其发展规律。古代中国也曾有文学研究的著作,这些著作或是对作家及作品的记载;或是就某一文体的起源与发展进行论述,都未达到对文学发展过程及规律的整体把握。直至二十世纪初,文学史的体例才得以构建。新中国成立后,不仅文学创作要与现实相适应,文学史的构建也必须符合新的规范。因此,文学史分期及评价成为学术界长期关注、讨论的重要问题。围绕该问题,《文学评论》刊登了多篇不同观点的文章,形成了文艺论争。

一、文学发展主体性的显现

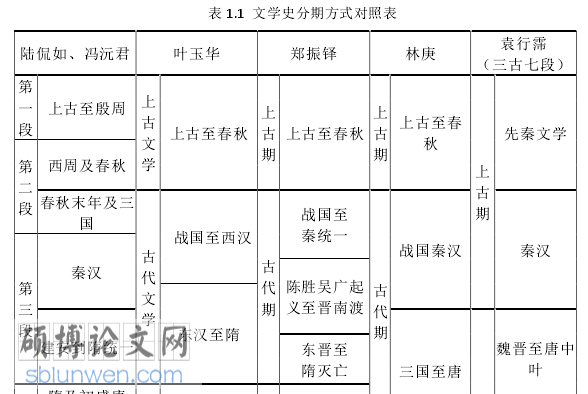

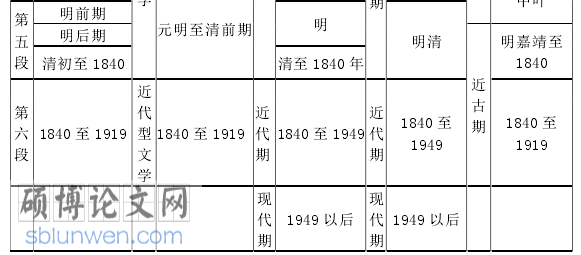

建国后,对文学史进行分期既是出于教学和科学研究分工的需要,更是探析文学发展过程及规律的客观要求。文学的发展与社会历史的发展紧密相连,但在文学史的研究中更应该关注到文学本身的演进历程,由此难免导致在具体分期上无法与社会变革和朝代更替一一对应。《文学评论》创刊号上就发表了一篇关于文学史分期问题的论文,并主张对该问题加以讨论。这一时期《文学评论》关于文学史分期论争的焦点主要集中于两个方面:一是文学标准与历史标准的关系;二是文学发展阶段与社会形态的关系。

“文学标准为主、历史标准为副”①是陆侃如和冯沅君基于他们编写的《中国文学史简编》提出的一种文学史分期方法。具体来说,就是首先以文学本身演变情况为标准,同时考虑经济、文化、政治、社会等各方面的发展情况。他们在《关于中国文学史分期问题的商榷》一文中对此进行了详细的阐释,并依此标准将中国文学史分为六段十四期。从大的分段来看,陆、冯二人根据古典文学本身盛衰演变的规律,将其分为古典文学的起源期、成长期、成熟期、黄金期、第二个黄金期、新旧过渡期。而在具体细节上,他们认为必要时可不必拘泥于朝代的框架进行划分。例如,建安前后、初盛唐与中晚唐、明嘉靖前后,因文学风格、体裁或思想上有明显的转变,故在朝代中间予以分割。这种分期方式是基于文学自身的发展规律,将各个时期看做古典文学发展的一个阶段,同时关注到文学与历史不一致的特殊情况。这种方式本无可厚非,但陆、冯二人所提出的“文学标准为主,历史标准为副”,在当时很容易被理解为是在割裂文学与历史的关系。

文学评论论文参考

第二节 现实主义初探

随着二十世纪初马克思主义在中国的传播,进步文艺界也开始探索一条既符合马克思主义思想,又能够符合中国革命实际的文艺道路。社会主义在苏联的成功,使得苏联的文艺理论和文学创作成为我国学习的范本。“苏联文艺学一开始就具有鲜明的意识形态色彩,一开始就规范为无产阶级革命事业的一部分”③,这样的观念显然是符合民主主义革命时期中国的需要的。新中国成立后直至五十年代中期,我国与苏联保持在文艺领域的单向文化流通。这不仅表现为对苏联文学作品和文艺理论著作的极大热情,中国文艺界在组织形式和功能要求上也几乎完全照搬苏联。

社会主义现实主义源自于苏联,我国于第二次文代会(1953)正式将其定为过渡时期文艺创作和批评的最高准则。然而就在这一标准确立不久,苏联文艺界内部就发生了急剧的变化,社会主义现实主义的定义一直在变动,相关的讨论也层出不穷。但多数讨论仅停留在意识形态层面,而缺乏对社会主义现实主义理论本身的深入探究。向苏联学习注定只是一种暂时的选择,苏联文艺中所暴露出的单一化、教条主义等问题,也逐渐在我国文艺发展的过程中显现出来。“双百”方针提出后,相对宽松的氛围为文艺问题提供了一定的讨论空间,同时,文艺理论本身所存在的矛盾带动了文艺界关于现实主义、社会主义现实主义等一系列问题的反省和讨论。《文学评论》作为当时重要的文学研究期刊,始终走在学术前沿,长期保持对现实主义相关理论问题的关注。主要体现在两个方面,一是社会主义现实主义基本理论的探索;二是针对“两结合”理论的阐释。

.........................

第二章 时代话语下的坚守(1959—1962)

第一节 诗歌形式的讨论

《文学评论》1959 年第 1 期集中发表了几篇关于诗歌问题的论文,更于 1959年第 3 期设“关于诗歌格律问题讨论专辑”。在《文学评论》的号召下, 共计二十余位诗人、学者积极地参加到论争中,将诗歌问题的讨论切实引向了理论方向。这次讨论的成果主要体现在两个方面:一是对“大跃进”以来风靡一时的“新民歌体”的反拨;二是对诗歌格律理论的深入探索。

一、对“新民歌”的反拨

中国新诗以“五四”为开端,表现为对传统古典诗歌的反叛与破坏。这既体现在语言上废弃文言,改用白话;更体现在形式上抛弃了传统古典诗歌的格律限制。从西方引入的自由体诗在很长一段时间内成为新诗的主要形式,并不断向散文化方向发展。建国以后,承续延安文学和解放区文学民族化、大众化的方向,相较于其他文体,诗歌迟迟未完成形式上的重建。一方面,“五四”以来的自由体诗被认为是“欧化”的体式成为被反思和批判的对象。另一方面,诗歌被要求从古典和民间中寻找发展的方向。1958 年在毛泽东的倡导下,在“大跃进”运动的同时掀起了“新民歌运动”,以政治任务的形式进行民歌搜集活动,形成了全民创作民歌的高潮。尽管随着“大跃进”运动的结束,“新民歌运动”也偃旗息鼓了,但在这次诗歌创作浪潮中产生的“民歌体”极大的影响了诗歌的发展方向。

因此,要探讨诗歌发展问题,必须先客观评价“新民歌运动”中所产生的“民歌体”。诗人和文学研究者的双重身份,使何其芳对于新诗发展问题有比一般学者更深刻甚至超前的看法。1958 年《星星》《诗刊》《萌芽》等刊物围绕对过去新诗、民歌、自由体诗看法的讨论中,何其芳发表了《关于新诗的百花齐放问题》一文,其中就曾提到了民歌体的局限性问题。①没想到这一看法遭到大范围的批评,甚至有人将学术观点的分歧上升到了个人立场的高度,共列出了十多条“罪状”。为此,何其芳选择《文学评论》为阵地,回应了相关批评,并再次对关于民歌体的观点进行阐述。他认为大多数批评他轻视新民歌、否定新民歌的文章都是建立在歪曲和制造出来的观点上的,另外对他所提出的建立现代格律诗的主张缺少调查研究,反驳缺乏理论依据。②为此,他再次重申其对于民歌体的看法,一方面他肯定民歌体以五七言诗和民间歌谣为传统构成了广大人民熟悉的形式,另一方面他认为民歌体的限制性主要在于三字收尾与现代口语之间的矛盾。

....................

第二节 共鸣问题的讨论

一、从“人性论”的批判到理论探究

文学中的人情、人性、人道主义问题都涉及了文艺学的基本命题,而在主流话语的限定下关于这类问题的讨论往往难以展开。所谓“普遍的人性”是梁实秋于 1926 年提出的。当时冯乃超、鲁迅等人就对梁实秋的人性论观点提出了激烈的批判。他们认为艺术是有阶级性的,必须发展无产阶级的文学。这种观点是基于当时民族国家历史处境作出的判断,无疑具有历史合理性。1942 年,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》再次指出,要利用文艺团结一切战时力量,批评了所谓抽象的“人性”。历史的处境和政策的要求使得“人性论”一直以来成为学者们讳莫如深的话题。

上世纪五十年代末,巴人的《论人情》一文呼吁文艺作品应“有更多的人情味”①王淑明也进一步肯定了人性人情对于文学创作的重要作用。②实际上,这是他们基于当时作品所存在的公式化概念化的问题所做出的一次反思,但他们的观点很快被认为是十足的文艺上的“人性论”而遭到批判。相关批判于上世纪六十年代初达到了新的高度,“人性论”被认为是一种资产阶级修正主义的观点遭到了彻底的否定。

综合《文学评论》发表的几篇批判“人性论”的文章,批判的焦点在于对“人性”的理解。当时的学者们普遍认为,人性是社会关系的总和。因此,在阶级社会里不存在“共同的人性”,只有具体的、现实的、属于某一特定阶级的人性。③尽管他们的观点都是以阶级论为基础,直接将一切与“人性”相关的概念定性为“修正主义”和“资产阶级思想”。但从他们的批判可以看出,巴人、王淑明等人简单地将人性等同于人道主义,显然存在理论准备上的缺陷。王淑明在《文学评论》上发表的《关于人性问题的笔记》④一文本意图为自己申辩,但本刊编者对该文附上了一个否定性的编者按,表明了刊物的否定立场。此后,《文学评论》还专门发表了一篇对王淑明《关于人性问题的笔记》的批判,随后的批判更加强烈,相关话题也难以继续展开了。纵观这段时期关于“人性”问题的讨论,“基本上还停留在人性问题能不能提和能不能谈的上水平上”⑤,其合理性最终在政治话语中消失殆尽。

..........................

第二章 时代话语下的坚守(1959—1962) ........................................ 25

第一节 诗歌形式的讨论 ......................................... 25

一、对“新民歌”的反拨 ..................................... 25

二、诗歌格律的理论探索 ......................................... 27

第三章 检讨与失守(1963—1966) .............................. 36

第一节 阶级立场的评判 .......................... 36

一、周炳形象的性质问题 ......................... 36

二、对资产阶级美学观的批判 ............................ 38

结语 ....................................46

第三章 检讨与失守(1963—1966)

第一节 阶级立场的评判

建国后五六十年代的批评家将各类文学题材赋予不同的价值标准。这样严格的价值评判不仅限于题材,还涉及描写手法和人物形象的塑造等多个方面。这一时期小说创作主要以“革命历史题材”和“农村题材”为主,反映了作家的创作背景和这类题材的重要性。《三家巷》和《苦斗》是欧阳山长篇小说《一代风流》的前两部,内容上涉及了无产阶级、大资产阶级和官僚地主阶级之间的复杂关系,还将省港大罢工、沙基惨案、广州起义、抗日战争、解放战争等重大历史事件编织起来,反映了其书写“一个以无产阶级为核心的新的中华民族的诞生”②的史诗性追求。《三家巷》《苦斗》题材和写作意图是无可非议的,在出版之初也得到了许多肯定。但主人公周炳思想与行为上的复杂性,很快使得这部作品走向风口浪尖,进而导致了对整部作品资产阶级美学观的批判。

一、周炳形象的性质问题

欧阳山在《三家巷》和《苦斗》中使用了和《青春之歌》类似的“个人成长”模式,也正是在“成长”这一主题中,主人公周炳思想的复杂性才得到阶段性的展示,但持续展示出的性格弱点也使得他成为当时颇具争议的人物形象。

1964 年《文学评论》刊载了多篇评论《三家巷》《苦斗》的文章,论争的焦点在于对周炳这一人物形象的性质评判。蔡葵的《周炳形象及其它——关于<三家巷>和<苦斗>的评价问题》一文将周炳定义为一个“带有不少小资产阶级弱点的人物”。①他从周炳自身的弱点出发,从革命动机、革命态度和对待爱情的态度三个方面进行了详细的阐述:第一,周炳革命动机主要是个人复仇思想,并长期停留在这一认识;第二,在实际斗争中周炳存在革命冷热病和小资产阶级的虚荣心,革命态度也存在问题;第三,周炳对待爱情也存在着一些不健康的思想。总体上而言,蔡葵虽然否认周炳是一个“无产阶级革命英雄”,但他认为成长型的革命历史小说的书写意义就在于描写小资产阶级向无产阶级革命者的转变过程。也就是说,周炳只要能在成长的过程中克服小资产阶级的弱点,逐步成为一个无产阶级革命者,那么这一形象就是有意义的。

文学评论论文怎么写

.............................

结语

《文学评论》自创刊以来已走过了六十年的风风雨雨,至今仍是文艺界一流的学术刊物。回望创刊之初的第一个十年,正值文艺政策频繁变动的时期,“反右运动”、对资产阶级人性论、人道主义的批判直至“文革”,各类运动此起彼伏,可以说是文艺与政治关系极为复杂的十年。作为专业性的文学研究期刊,《文学评论》既要密切关注现实,体现鲜明的时代性,更要坚守追求文学研究的信念与审美价值,以学术的标准严格要求自己。而这两方面的追求在实践中常常存在着矛盾与纠结。面对频繁的批判运动,《文学评论》必须明确地表明自己的政治立场,有时不得不对曾在文学研究方面有杰出贡献的专家学者进行批判,还有时甚至要对曾经刊载的论文进行检讨,难免存在言不由衷的情况。当然,再频繁的批判运动之间也会有短暂的间歇,《文学评论》一旦捕捉到政治、文学形势上的松动就积极地引导和组织文艺论争,力图在不脱离社会现实的基础上,将研究引向深层次的文艺理论方面的探讨。更多的时间里,《文学评论》只能艰难地在政治话语中寻找理论阐释的空间,即便是批判性的文章也大多从理论角度出发,力求较为客观的辩驳。令人遗憾的是,这样艰难的坚守,终于还是随着 1966 年的停刊而暂时告别。

《文学评论》在这十年间的文艺论争中,也确实取得了一些理论上的成果。在文学史分期问题、现实主义理论、诗歌理论、共鸣理论、典型人物理论等方面,都提出了许多至今仍值得思考的观点,为后来的研究提供了丰富的理论资源。尽管《文学评论》这十年间的研究成果在现在看来称不上有多么辉煌,但必须肯定它在这十年间为了争取自由平等的论争空间而做出的努力。正如《文学评论》创刊号的编后记所说的那样,我们坚信只有在“百家争鸣”方针下广泛发表各类意见和自由竞赛,学术水平才能够逐渐提高。

参考文献(略)