本文是一篇社会学论文,本研究以T村“三治融合”治理实践为研究对象,采用实地调查和个案研究等多元研究方法,以政党、国家与社会关系理论以及合作治理理论为支撑构建综合性分析框架,在详尽梳理T村“三治融合”现状的基础上,深入剖析了“三治融合”的生成机理与运行机制,拟解决在乡村治理场域“三治融合”何以生成、如何为之、“三治”如何融合并落实治理有效等关键问题。

第一章导论

1.1研究背景、目的及意义

1.1.1研究背景

乡村治理是夯实国家基层治理基础的关键。十九大报告明确提出实施乡村振兴战略,2018年中央一号文件出台的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确指出“乡村振兴,治理有效是基础”。乡村振兴坚持乡村全面振兴的原则,不仅要求提升农业发展质量、推进乡村绿色发展,还要求繁荣兴盛农村文化、打好精准脱贫攻坚战、推进体制机制创新等。而要实现上述这些目标,是离不开运行良好的基层治理制度的。“三治融合”乡村治理模式建设是对基层治理困境的突破,是对基层治理制度的实践创新,能有效促进乡村振兴战略的顺利实施。

不少学者认为,新时期对“三治融合”的研究,是满足乡村治理模式变革的必然要求。徐勇(2002)认为,“乡村社会进入一个由分化到整合的阶段,这一阶段要求强化农民间的合作,增强农民自组织性和地方治理的自治性。由分化到整合,由分离到合作,必须依靠相应的治理体系的变革”。我国乡村治理模式经历过传统时期的双轨治理模式、集体化时期的全能治理模式、改革开放时期的乡政村治模式,一直处于不断的发展变化之中,转型时期的中国正面临“百年未有之大变局”。随着经济社会的发展变迁,我国乡村社会的治理正面临多种挑战。一是治理之变。取消农业税后,国家权力试图撤出乡村社会,为其培育更多的自治空间,正如贺雪峰(2013:67)所说,国家行政力量撤出基层,其后果令人担忧。由于联系的缺失,农民逐渐丧失对集体事务的参与热情,并由于资源不断输入,乡村自治越来越趋于行政化。二是基础结构之变。由于市场化改革和人口流动,乡村内部人口结构和社会结构都发生巨大变化,村民由于利益分化而呈现多元化的趋势,农村家庭结构由传统大家族向核心家庭转变、妇女地位提高、宗族观念趋于瓦解……这些农村社会基础结构的变化对乡村治理实践及其制度安排的影响是巨大的。三是价值之变。随着城市的消费主义价值观念不断入侵,乡村传统价值观念式微,新价值未被建立,村民价值基础发生震荡。

社会学论文怎么写

........................

1.2文献综述

1.2.1国外研究综述

作为中国乡村治理的重要组成部分,“三治融合”治理实践有其特殊的生发语境,国外直接关于中国“三治融合”乡村治理的研究少之又少,但对自治、德治、法治思想的研究和国内外乡村治理的研究相对丰富,可为本文提供经验与借鉴。

1.2.1.1关于国外自治、德治、法治思想的研究

国外关于“三治融合”的研究集中在思想溯源和治理实践两个方面,并不一定只局限于乡村治理场域,而是可被充分应用于城市居民自治和乡村治理的实践中。需要注意的是,从“三治融合”的机制上来看,国外相关研究并未对“三治融合”的运作逻辑进行详细说明,只是具备了“相辅相成”“互相合作”的雏形,尤其是以两两组合的形式为多。

以自治为核心与法治或德治相结合的研究,可以古希腊的城邦自治和以美国为代表的乡镇自治为例。首先,城邦自治尽管有自治的形态,但也强调自治和德治的结合,认为无论是政策的制定者还是参与自治的人都要以道德品行作为支撑。这实际可以看成以自治为核心的基础上,法治和德治相结合的古早形态。其次,美国以乡镇为单位实施自治。美国的乡镇享有独立处理内部事务的权利,乡镇委员也享有一定程度的监督权(托克维尔2016)。这也是自治和法治相结合的典范。

以法治和德治相结合的思想研究,最早可以追溯到古希腊时期。苏格拉底意识到在国家治理的过程中离不开道德的推动,强调“只有一个具有这些方面知识的护卫者监督着城邦的政治制度,这个国家才能完全地走上轨道”(柏拉图1986)。柏拉图在除法治之外,逐渐认识到了德治的重要性,提出德治是法治国家不可缺少的一部分。而亚里士多德则站在柏拉图的肩膀上,将其法治思想更近一步,强调“法治”中蕴涵着“德治”。

............................

第二章T村“三治融合”的现状分析

2.1 T村概况

2.1.1总体概况与个案选择

T村隶属陕西省Y区R镇,北靠铁路、南邻渭水,交通便利,共有5个村民小组547户2038人,常住人口1500余人。全村共有土地资源1855亩,其中耕地1486亩,荒地29亩,宅基地367亩,农业基础设施、公益事业占地19亩。经营性资产383万元,非经营性资产748万元。耕地全部为水浇地,发展农业的自然条件优越,主导产业为红薯及绿化苗木,主要以种植、养殖及劳务输出为主要经济来源。围绕区校融合发展理念,走出了一条“集体主导、全面参与、科技支撑、企业赋能、政府推动”的特色产业振兴之路,将农业、工业、服务业三大产业进行整合,发挥各自优势,混合经营,实现了互利共赢的目标。

在人居环境改善层面,T村通过对农业基础设施的投入改善村容村貌。经过两年的农村基础设施发展,T村完成了800亩的路网改造和水利设施完善,硬化道路2.4万平方米,铺设水利管道3000米,形成了南北环线与主干道连接的交通网格。通过基础设施提升,为产业发展奠定良好基础,增强了人民群众安全感。

在经济发展的基础上,T村开展了一系列因地制宜的“三治融合”实践,先后被评为“全国乡村治理示范村”“陕西省村级党组织标准化示范村”“Y区示范村先进基层党组织”“Y示范区文明村”“Y区民主法治示范村”。

................................

2.2 T村“三治融合”的具体实践

2010年前后,为响应国家自治、法治、德治相结合的“三治融合”基层治理理念,应对乡村治理中的种种问题,T村积极以5个村民小组为依托,在健全自治、法治、德治“三治融合”上做文章。在“自治为基、法治为本、德治为先”(中共中央国务院2018)的前提下,开展“三治融合”的实践探索,并在提升村民生活水平、激发村民参与热情、人居环境改善、村级矛盾调解等方面取得一定成效,先后被评为“全国乡村治理示范村”“陕西省村级党组织标准化示范村”“Y区示范村先进基层党组织”“Y示范区文明村”“Y区民主法治示范村”。本节旨在初步了解T村“三治融合”乡村治理实践的主要内容。

2.2.1集体经济引领下的自治创新

与全国大多数乡村一样,T村也面临人口流动带来乡村治理结构变化、资源下乡背景下村干部行政化倾向加剧、社会个体化进程加快进而与集体利益脱嵌等治理困境,这直接导致乡村治理中村民诉求整合困难、自治权益享受受限、集体事务关注度低等问题,影响村民参与自治的积极性,对村民自治的深入研究有其紧迫性和必要性。但是,针对村民自治的研究应突破仅以行政村为单位、围绕村民委员会的传统视角,“只要有助于村民自治,形式应该是多样的”(常安2015)。为此,T村以集体经济改革为契机,在集体经济的引领下进行了一系列的治理载体创新和治理制度创新以完善自治实践,通过四议两公开①的工作机制,为村民提供参与渠道、保障参与监督权利以提升乡村自治效果。

........................

第三章合作治理视域下“三治融合”的生成机理.............................34

3.1制度环境:自上而下国家力量下沉中的制度逻辑........................34

3.1.1政策制定凸显国家意志...................................35

3.1.2基层政权承接国家意志..................................36

第四章合作治理视域下“三治融合”的运行机制................................46

4.1合作结构:三治融合的基本要素................................47

4.1.1整合乡村治理多元治理主体............................47

4.1.2融合乡村治理多元行动规则.............................48

第五章结论、启示与展望...................................69

5.1研究结论..........................................69

5.2研究启示......................................71

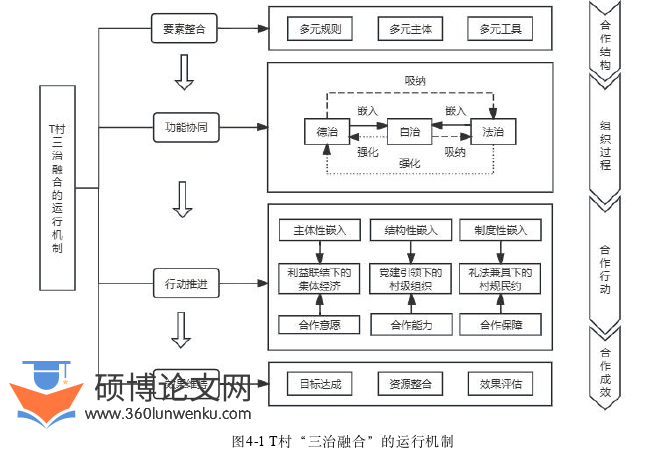

第四章合作治理视域下“三治融合”的运行机制

4.1合作结构:三治融合的基本要素

对“三治融合”运行机制的分析,首先需对“三治融合”的构成内容有系统性了解,即“三治融合”包含了何种要素,这也是以合作治理思路推进“三治融合”所面临的基本合作结构。鉴于当前乡村治理中存在的治理主体多元化、利益分化、乡村治理行政化等问题,“三治融合”的关键在于通过融合多元行动主体、灵活运用行动规则、创新完善治理工具等手段,共同推进乡村治理有效性,最终实现乡村治理体系与治理能力现代化。

4.1.1整合乡村治理多元治理主体

“三治融合”作为对乡政村治时期乡村治理问题做出的修正性努力,是在改革开放后推行的村民自治制度基础上的深化,既体现国家的政策目标,又符合乡村社会的内在需求。改革开放以来,伴随着市场化经济的冲击,乡村场域内的治理主体也呈现出多样化趋势(赵晓峰2023),且每一种社会治理主体遵循不同的行动逻辑,导致在具体的治理实践中多种主体无法达成协同行动(周雪光和艾云2010),多元主体间的矛盾日渐复杂……传统的依靠道德教化维持乡村治理稳定性的方式受到了冲击,日显疲态。因此,基于乡村治理主体日趋多元化的历史背景,如何将乡村治理中的多元主体融合起来,形成多元主体合作格局是乡村社会实现有效治理的前提,也是“三治融合”需要解决的首要问题。

在多元主体的矛盾中,以村民和村两委的矛盾表现最为突出。改革开放时期的乡政村治治理模式是希望通过“国家治权与乡村自治权的相对分离”(于建嵘2001)释放乡村社会的活力。但这一时期的村民自治,由于“不是农民自己选择的,在一开始就缺乏内生性的社会组织基础,暴露出先天性的组织缺陷”(马良灿2014)。加之资源下乡对乡村治理的权力格局和运行方式的影响(宁华宗2021:150),村级组织日趋行政化,村民委员会的行政功能强于自治功能(徐勇2015),村两委甚至代行了部分政府的职能。乡镇干部通过对村党支部和村落选举过程的操纵,使村两委直接受控于乡镇政府,使村治融汇于乡政之中,成为受乡镇政府控制的半行政组织。

社会学论文参考

..................................

第五章结论、启示与展望

5.1研究结论

党的十九大报告提出要健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,从国家政策上对“三治融合”予以了肯定,并指明了乡村治理现代化的目标与方向。为此,T村因地制宜进行探索,开展了大量有益的“三治融合”实践,积累了丰富的治理经验;同时,T村走出了在农业种植基础上进行“三产融合”的集体经济新实践,为具备资源基础和产业基础的西部乡村提供了治理新思路,具有研究的典型性;此外,T村具备悠久的种植传统,是西部传统农业型村庄,全国大多数农村均属此类型,且和已有“三治融合”研究多集中于东部发达地区形成对比,兼顾研究的代表性和差异性。故而,本研究选择T作为调研地点,以T村“三治融合”治理实践作为研究对象,进一步梳理其“三治融合”产生的动因及背景、关注“三治”何以有效融合,并为以“三治融合”落实治理有效提供思路。本研究基本结论如下:

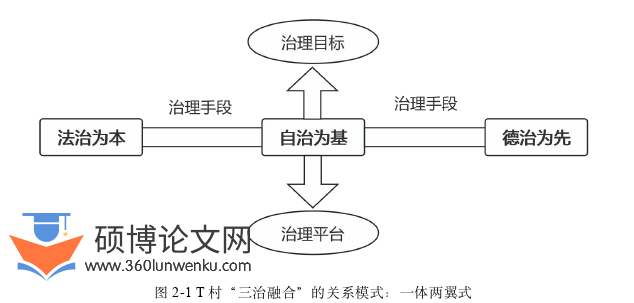

第一,T村“三治”间构成了“一体两翼”的动态关系模式,“三治融合”长期实践中存在的张力决定了以“合作治理”思路推进“三治融合”工作的必要性。一方面,T村因地制宜地进行了大量“三治融合”的有益探索并取得良好治理成效。在自治层面,T村以集体经济改革为契机,在集体经济的引领下进行了一系列的治理载体创新和治理制度创新,为村民提供参与渠道,保障参与权利,提升了乡村自治的效果。在法治层面,采用正式制度和非正式制度相结合的方式强化了乡村治理的规范性,减少了制度下乡的阻力;在德治层面,通过灵活运用“红黑榜”“德美屋”“积分制”等多种治理工具,将德治贯彻在自治过程中,在充分尊重乡村社会的内生基础上,培育了新时代的道德体系。另一方面,从“三治”的关系上来看,T村的“三治融合”治理实践呈现出“一体两翼”的样态,即在坚持自治为本,法治为本,德治为先的前提下,将自治看作是治理目标与平台,德治和法治看作主要的治理方式。T村坚持乡村治理在“村民自治”这一大框架下进行,以自治激活村民参与乡村治理的主体性;充分发挥德治的道德教化作用,在尊重社会基础的前提下培育村民的价值共识;强化法治对乡村治理主体的约束作用,推动治理行动规范化、程序化。

第二,T村“三治融合”的生成是由自上而下国家力量下沉的制度环境和自下而上乡村社会发展的内生需要共同决定的,两者共同构成了“三治融合”的合作动机。一方面,“三治融合”是国家力量自上而下进入乡村的过程。这一过程包含主要包含三个阶段:一是“三治融合”是政党和国家意志的体现,符合乡村治理有效和乡村振兴战略的要求,也是达成乡村善治的必由之路;二是“三治融合”作为一种治理理念和国家意志需要基层政权进行承接才能落地,这主要表现为“三治融合”乡村治理实践需要政府力量进行引导,由政府出面提供政策、资金、制度层面的支持;三是针对政府承接国家意志过程中出现的滥用技术治理的误区,需要政党内嵌以纠正治理异化,构建党领合作的多元治理格局。

参考文献(略)