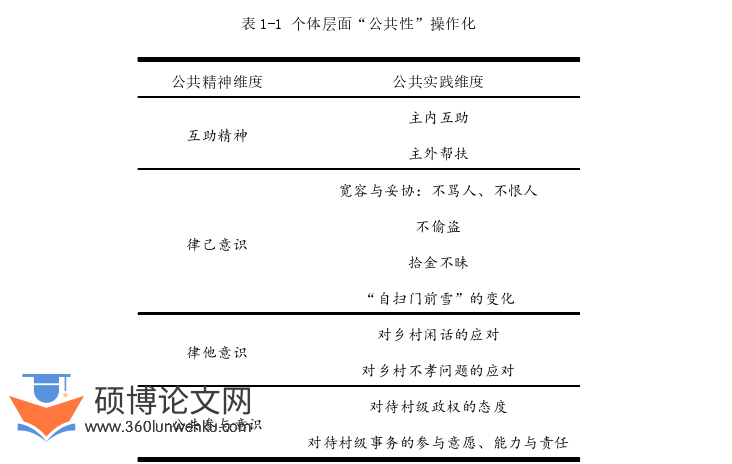

本文是一篇社会学论文,本文将信徒的公共性界定为信徒在超越私人生活的村庄公共生活所彰显的维护公共利益的公共精神及公共实践,并进一步将其操作化为四个维度,分别是帮助他人的互助精神及行为、自制自律的“律己”意识及行为、劝诫他人遵守公共规则的“律他”意识及行为,参与公共事务的公共参与意识及行为,以期尽可能从全方位描述乡村信徒在公共实践中所体现的公共性。

一、绪论

(一)研究缘起与问题意识

1.研究背景

社会学论文参考

以乡村社会结构变迁为核心关切的乡村社会学自费孝通先生关于“熟人社会”的经典论述为起点展开。从《乡土中国》首次出版到现在,已70年有余,而乡土社会的人际关系结构也已逐渐远离费孝通先生当年所刻画的模样。新中国成立以来国家权力的强势介入、70年代后期的突然撤出以及市场经济的全面铺开,致使乡土社会从“生于斯,长于斯”世代定居的以血缘为纽带的稳固形态逐渐演变成一个开放的、变动不居的趋于半陌生化的生活空间。

从贺雪峰的“半熟人社会”①到吴重庆的“无主体熟人社会”②,再到杨华在两者基础上关于“人心不在村”③的论述,学界关于乡村社会的变革已基本达成了共识。此为宏观层面对于当前乡村社会结构的总体性描述。而以中微观的视角来看,乡村社会这一从“主体在场”到“无主体”的变化进一步促使了阎云翔意义上的乡村“私人生活领域的变革”④。宏观的结构性变革带来了传统乡村父权的衰落与宗族的式微,而由此造就了乡村中年轻一代个体自我主义的兴起,即阎云翔所言只注重自我利益的最大化,而不顾自己对他人所应承担的义务与责任的“无公德的私人”⑤。随即,这种功利性的“私己”观念反过来又重塑了乡村社会结构,最明显的体现在日常交往层面。在杨华看来,“农民交往的性质发生了根本性变化,交往已经从公共性转向私人性......交往私人性的兴起,其结果是村落道德萎缩......公的规则越来越不彰显......与此同时,公共性话题带来的诸多摩擦也因公共性的终结而消失,农村似乎进入了和谐状态”⑥。这是一种独善其身的“和谐”,反映的是当今乡村农民主体性与归属感的丧失,体现在农民“公”“私”界限的变化上便是“‘私’的领域从宗族、家族一步步退至核心家庭,大部分‘私’的领域都让给了‘公’,村庄就不再是‘我们’的村庄,村庄的事就不再是‘我们’的事,而是‘公’的事”①。这种不同于西方的非公民社会意义上的中国乡村个体自由主义的蔓延无疑抑制了乡村公共性的生长。

.............................

(二)文献综述

目前,关于乡村基督教公共性的研究已有了较为系统的论述,主要集中于三个层面的探讨:基督教的乡村治理参与②、公共服务供给③以及公共空间营造④。同时,一些学者认为这些富有公共性意蕴的功能也正是乡村基督教快速发展的重要原因⑤。

但从整体上看,涉及基督徒个体公共性的研究只零散见于描述信徒日常伦理的议题中,在这些研究中,更多的只是涉及到了公共性的某一方面,而未构建出一个系统的描述框架,进而也未从整体上论述乡村信徒在公共性诸维度的行为表现。

是故,笔者将从乡村基督教与村庄公共性生产的关联、基督教信仰与信徒伦理及行为的联系两个方面对相关文献进行综述。对前者的梳理是为了更好的从整体上把握乡村基督教所具有的公共性意蕴,从而为笔者分析信徒个体层面的公共性提供思路;对后者的梳理是因为信仰与伦理及行为之间是否存在亲和性是本文的立论基点。

1.乡村基督教的公共性生产及其限度

在乡村基督教的相关研究中,其发展原因是许多学者关切的议题。在诸多学者关于此论题的表述中,有学者将乡村基督教的迅速发展归因于其对乡村公共性的建构,而此种建构恰好迎合了乡村社会的某些内生需要①。以此来看,对乡村基督教发展原因的文献梳理有助于我们更好的理解乡村基督教与公共性之间的关联。

(1)乡村基督教发展的原因

乡村基督教迅速发展的原因大致可以归纳为三种视角:“乡村外部环境论”、“生态失衡论”、功能及性质论。

其中,“乡村外部环境论”实则是将宏观意义上的中国转型期背景作为乡村基督教迅速发展原因的阐释。而“生态失衡论”则认为建国后封建迷信与民间信仰一定程度的渐趋弱化在客观上为基督教在乡村的发展扫除了障碍②,与此同时,乡村基督教填补了乡村民间信仰的缺失③。“生态失衡论”关注的是中国传统宗教信仰,尤其是作为传统国家-乡村“权力文化网络”的民间信仰与乡村基督教在乡村宗教市场中的竞争关系。这是一种反相关关系④,并与国家权力相联系。“生态失衡”被一部分学者认为是基督教在我国迅速发展的根本原因⑤。功能及性质论着眼于乡村基督教与乡村内生需求的迎合,认为乡村基督教本身所具有的性质及其教会本土化后所独具的教会治理技术弥合了乡村内生需求,是影响基督教在乡村得以快速扎根并发展的重要原因。

.............................

二、公共性及限度:日常实践中的乡村基督徒

(一)互助精神的践行及限度

在本文对个体公共性的界定中,公共性的一个重要表现是个体在日常行为中所体现的互助精神。就郭村信徒而言,互助精神主要体现在帮助信徒与非信徒的日常实践中,即主内的帮扶与主外的帮扶。

鉴于本文对韦伯式联系的关切,圣经中关于互助精神的相关阐释是需要提及的。在圣经中,耶稣是一位至圣、至爱、至美、至善的神,上帝的道德属性是公义、良善、正直、和平、慈爱、美好的,耶稣是“爱”的化身。圣经里关于上帝爱的描述是这样的,没有爱心的,就不认识上帝,因为上帝就是爱(约4:8)。上帝的爱是无条件的爱,是牺牲的爱,是永远的爱。

在郭村基督徒的眼中,上帝无私的爱着世人,所以信了耶稣以后自己也要学会爱人,要做到“爱人如己”、“爱邻舍”。那耶稣是爱了,教导叫我们也是爱了,从这心里头爱,耶稣爱世人,咱信了也得爱他。(D07)

像神说的,相比邻舍了,人家要来借你啥,你不要说没有,你有都得给人家,要说实话,有就是有,没有就是没有。有的你说你使唤人家耙子,使唤人家锄吧,你说不叫?(D04)

此外,圣经中讲到,你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。人点灯,不能放在斗底下,是放在灯台上,就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前,叫他们看见你们的好行为,便将荣耀归给你们在天上的父(马5:14)。

以此来看,圣经中关于“爱人如己、爱邻舍”的伦理实则与互助精神有着一定的契合性。那么在实际的日常生活中,郭村基督徒是否遵循着圣经的规约去积极帮助他人呢?在本节,笔者将从主内与主外两个层面描述郭村信徒在互助精神维度的公共实践,并进一步分析其所具有的限度。

..........................

(二)“律己”意识的践行及限度

如前所述,公共性的另一个重要表现是个体在日常行为中所体现的“律己”精神。就郭村信徒而言,“律己”精神主要体现在郭村信徒自制自律的日常实践中。

此章节,笔者将以乡村信徒时常挂在嘴边的“不噘(骂)人”、“不恨人”、“不偷人”等现象作为分析和描述的对象,借此考察乡村基督徒公共性层面的“律己”意识。除此之外,在访谈中,笔者发现,日常生活中的基督徒,时刻用圣经的言语约束自身的行为,包括以“爱人”为核心衍生出来的的拾金不昧、对“自扫门前雪”的摒弃等等,这些行为由圣经话语中的“爱邻里”与“行善”等伦理而衍生,在一定程度上是信徒将神圣与日常生活经验相结合建构出的产物。

1.不噘人与不恨人:宽容与妥协

圣经中提到,我为主被囚的劝你们:既然蒙召,行事为人就当与蒙召的恩相称(弗4:1)。舌头就是火,在我们百体中,舌头是个罪恶的世界,能污秽全身,也能把生命的轮子点起来,并且是从地狱里点着的(雅3:6)。若有人在话语上没有过失,他就是完全人,也能勒住自己的全身。

除此之外,“不可杀人”作为十条诫命之一,是乡村信徒不恨人的神圣依据。这里的“杀人”并不单止其字面意思。约翰一书说:凡恨他弟兄的,都是杀人的(约3:15)。如此看来,憎恨与愤怒是杀人的根源。而圣经给出的解决办法是:管好自己的嘴,已善胜恶。而不是以恶报恶,以辱骂还辱骂(彼3:9)。

骂人与恨人两者虽不同,但有一定的递进顺序。在信徒看来,如果不恨人,学会忍耐,那么骂人也就不存在了。骂人是行为上的,恨人是心底的。约束行为简单,管好己心很难。

............................

三、圣经意义系统的内化:教内公共性生产的逻辑...........48

(一)教会治理技术与圣经意义系统的规训.......................48

1.技术与规训:福柯“治理技术”的运用...............................49

2.一座教堂:空间布置与周日礼拜简述.................................50

四、公与私之间:教外公共性限度的逻辑...................61

(一)从模糊到明晰:传统乡土公私界限之变.....................61

(二)私的延伸:“神亲”纽带的建立...........................63

(三)亲缘与“神亲”谁更重要?...............................65

五、总结与讨论..............................71

(一)研究结论...........................71

(二)延伸讨论............................73

四、公与私之间:教外公共性限度的逻辑

(一)从模糊到明晰:传统乡土公私界限之变

社会学论文怎么写

在传统中国文化里比较直接反映公共性的言词可以说是“公”①。在传统中国的政治生活中,公的核心伦理是“均分”和“反利己”①,而作为指代平民百姓个人利益的“私”则不包含在“公”中。于公而无私,于私而无公。公与私常常作为一组二元对立的概念出现。东汉顺帝初年,苏章奉命调任冀州刺史,下车伊始,宴请老友。章知其赃,将究其罪。宴毕,正襟危坐,谓之曰:“‘今夕苏孺文与故人饮者,私恩也;明日冀州刺史案事者,公法也。’遂举正其罪”②。克己奉公,忧公忘私谓之大德,正所谓“天下为公”。子曰:“事君,敬其事而后其食③”,先君后己是谓纲常。故而,公实则指代君,而君代表国家和天下;私则指自身,小家,或以己为中心的人际交往圈子④。涉及天下,“私”便没有立足的余地,公私成为一对矛盾,无法并存,也难以兼得。

而在传统的日常人际关系格局中,公与私虽然依旧有着二元对立的属性,但并不像上述传统政治生活中国家与个人间的公私矛盾那样尖锐。在这里,“私”的问题是“群己、人我的界限怎样划法的问题”⑤。在乡村人际关系格局的分析中,费孝通先生所提出的差序格局很好的体现出在儒家伦理道德影响下的乡土社会公私关系。与西方截然不同,中国人对家的界限划分往往是模糊的,“‘自家人’可以包罗任何要拉入自己的圈子,表示亲热的人物。自家人的范围是因时因地可伸缩的......真是天下可成一家。”⑥中国人的关系网,不论亲属关系还是地缘关系,皆是一个以“己”为中心向外推出的圈子,圈子的范围并不固定,而是随着圈子中心“己”的力量大小而变化的。而圈子内外的公私界限并不很分明,是模糊两可的,是相对而言的。差序格局在一定程度上导致了群己、公私界限的模糊化。“站在任何一圈里,向内看也可以说是公的。”⑦譬如,如果一个人为了家族而牺牲了国,反过来看,其实也是为了“公”,是为了家族的公⑧。

................................

五、总结与讨论

本文以经验研究为基础,选取豫北郭村为田野点,考察了郭村信徒个体皈信基督教后在公共性行为及精神层面获致的转变及其原因,进而探讨了此种公共性所存在的限度及此种限度背后信徒个体深层的行动逻辑。

为讨论此问题,本文将信徒的公共性界定为信徒在超越私人生活的村庄公共生活所彰显的维护公共利益的公共精神及公共实践,并进一步将其操作化为四个维度,分别是帮助他人的互助精神及行为、自制自律的“律己”意识及行为、劝诫他人遵守公共规则的“律他”意识及行为,参与公共事务的公共参与意识及行为,以期尽可能从全方位描述乡村信徒在公共实践中所体现的公共性。

笔者在第一章绪论部分提到,已有涉及基督徒个体层面公共性的研究只零散见于信徒日常伦理变化的议题中,且在缺乏质性资料的同时多是对个体公共性某一层面的关切,缺乏整体且系统的把握。是故,本文对此议题的浅析可以为中国乡村基督教公共性研究丰富个案的同时,也在一定程度上为中国乡村基督教公共性的研究提供了一种较为系统的个体层面的视角,这也正是本文的创新点所在。另外,本文的不足主要体现在访谈对象的选取上。本文选取的访谈对象更多的是乡村第一代信徒,对第二代信徒的访谈少有涉及。而在公共性层面,第一代信徒与第二代信徒的表现或许是有一定区别的。遗憾的是,笔者在调研时对此缺乏一定的学术敏感度,当正式写作时才考虑到这一点,这也正是笔者在今后的研究中需要提升的方向。但又因为结构性原因,第一代信徒是目前中国乡村信教的主体,因而在此方面的不足并未影响到本文对核心议题的讨论。

参考文献(略)