本文是一篇旅游管理论文,本研究基于核心素养培育的背景下,根据文献研究、实地考察以及深度访谈的结果对收集梳理的资料进行扎根分析。

第一章绪论

一、研究背景与研究意义

(一)研究背景

1.政策背景

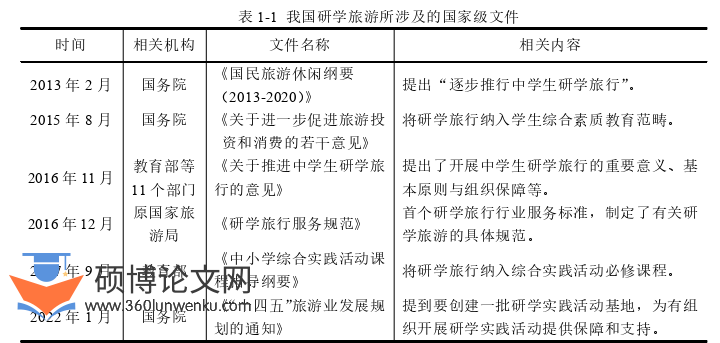

政府通过出台相关政策和措施不仅明确了研学旅游的重要地位,还为其实施提供了必要的支持和保障,研学旅游作为一种结合教育和旅游的新模式,正日益受到重视。在“十四五”规划中,研学旅游被纳入了多个部门的规划中,其中教育部门和文旅部门发挥了主体作用,公安、财政、交通等其他部门的积极参与为研学旅游提供了必要的综合保障。这表明研学旅游不仅是教育领域的重要项目,也是文化和旅游融合发展的重要组成部分。

旅游管理论文怎么写

.........................

二、国内外研究现状

(一)研学旅游相关研究现状

1.国外研究现状

研学旅游,作为一种教育与旅行相结合的活动形式,起源于16世纪的欧洲。19世纪60年代以来,国外学者开始系统地研究和探讨研学旅游。在研学旅游动机方面,AminPalikhe等(2019)认为研学水平与学习价值、自我效能感、兴趣和新兴学科等动机变量相关[1]。Yodsuwan Chachaya等(2023)认为可进入性、友谊规范、个人兴趣、社会赞许和感知旅游风险会显著影响研学旅行参与者的参展可能性[2]。在选择研学旅游目的地时,AndersonD等(2006)探讨了博物馆研学旅游目的地的选择会受到教师期望、学生已有知识储备以及对实地考察所持态度的共同影响[3]。Muhammad Sabbir Rahman等(2016)探讨教育旅游目的地选择中消费价值、目的地线索、怀旧情绪和态度之间的关系,以及目的地形象的中介作用[4]。国外学者在研学旅游产品的开发与设计上注重将体验性与教育性原则的融合,并针对不同群体设计出多样化的研学产品。Petroman C等(2016)将乡村旅游与教育活动相结合,丰富了研学旅游项目的设计类型[5]。研学旅游的影响与作用是一个多层次、多维度的研究话题。Smith A(2013)[6]和Tashlai I&IvanovS H(2015)[7]的研究分别从不同角度揭示了研学旅游在社会和个人层面上的深远影响。Smith A(2013)认为研学旅游可以提供一个跨文化交流的平台,让来自不同文化背景的游客有机会互相交流,推动文化间的和谐共处,强调了研学旅游在促进社会文化整合方面的作用。Tashlai I&Ivanov S H(2015)的研究则侧重于研学旅游对个人素质和技能的提升作用。除了上述研究重点,还有学者关注研学旅游主体的范围即研学旅游适合哪些年龄段和背景的人群,以及研学旅游市场的开发,包括市场趋势、营销策略和可持续发展等议题。

...............................

第二章概念界定与理论基础

一、核心概念界定

(一)研学旅游

国内外关于研学旅游的称谓各异。英国在16世纪将贵族和乡绅子弟的欧洲大陆之旅被称为“大游学”(The Grand Tour),这是一种旨在通过游览和学习来扩展视野、增长知识的旅行方式,也被称为“教育旅游”或“修学旅游”。中国研学旅游的根源可上溯至春秋战国时期,当时已有“游学”思想的萌芽。随着时间的推移,特别是近代以来,受到世界文化交流和国家政策的双重驱动,中国涌现出了诸如“修学旅游”“研学旅行”以及“研学旅游”等多种不同的称谓。总体来看,研学旅游的核心目的是一致的,即通过旅行来增进学习和教育经验。虽然国内外学者对研学旅游的概念进行了不同角度的深入研究,但截至目前尚未达成一个普遍认可的统一定义。按照旅游主体限定的不同,研学旅行被分为广义的研学旅行和狭义的研学旅行。广义的研学旅行是指人们以增长知识、探索研究、实践体验为目的,于短期内离开惯常居住地,前往异地进行的具有探究性和研究性质的旅游或专项研习活动。狭义的研学旅行专指学校策划并组织学生集体参与的校外实践活动,主要是要达到让学生学习课外知识、提升实践能力、培养健全人格的目的。由于研学旅行涉及教育和旅游两大领域,教育部门通常使用“研学旅行”这一术语来指代狭义上的研学活动,更强调研学的教育性,较多用于政府文件以及中小学教育的研究;旅游界的学者们为了加以区分,通常使用“研学旅游”这一词汇来指代广义上的研学旅行活动,更侧重于研学过程中的旅游体验性,较多用于旅游等相关产业的研究。

本文是从旅游研究的视角探讨广义上的研学旅行,故文章中统一采用“研学旅游”一词。参考白长虹、王红玉(2017)对研学旅游概念的界定[44]。将研学旅游定义为以学习为目的的旅游教学活动,是一种“游学相融”“寓学于游”的旅行方式,兼旅游和教育功能。

...........................

二、相关理论基础

(一)基于核心素养的教育理论

核心素养是指个体在应对复杂生活和工作的需求时所需的基本能力、品质和关键技能的总和。随着教育改革的不断深化,核心素养已成为全球教育领域关注的重点。不同机构和国家对核心素养的定义虽有所差异,但普遍认为核心素养包括了知识、技能、情感态度等多个维度,是个人终身发展和适应社会的基石。我国教育部于2013年启动了学生核心素养模型的研究项目,并在2016年发布了《中国学生发展核心素养》总体框架,其核心目标是培养“全面发展的人”。核心素养教育理念的推广对教育改革和研学旅游的发展产生了重要影响。它促使教育方法向更加注重学生实际操作能力和创新思维的方向转变,使教育更贴近社会需求。同时,这一理念为研学旅游的发展提供了理论指导和政策支持,强调了研学旅游在培养学生核心素养中的重要作用。研学旅游作为一种结合教育和旅行的活动,为学生提供了一个在真实环境中学习和应用知识的机会,有助于培养他们的实践能力和创新精神。因此,基于核心素养的教育理论不仅推动了教育方法和内容的更新,而且为研学旅游的需求分析、项目设计和实施提供了科学的理论基础,确保研学旅游活动能够有效地促进学生的全面发展。

(二)旅游动机理论

动机是心理学中的一个概念,指激励人们产生行动的动因,通常由内在需要和外在诱因共同作用产生。在旅游领域,旅游动机特指驱使游客进行旅游活动的内在动力和外部吸引力。随着国内外学者对旅游动机的深入探索与研究,一系列理论应运而生。其中,需要层次理论和推拉理论因其广泛认同和实践应用,在旅游动机研究领域占据了重要地位。这两种理论不仅丰富了旅游动机的理论体系,更为本研究在选择研学吸引力影响因素时提供了有力的理论支撑。

.......................

第三章研学旅游与核心素养培育.............................16

一、核心素养培育的现实需求...........................16

(一)从知识本位到知行合一......................................16

(二)从课堂讲授到合作探究.......................16

第四章核心素养培育背景下旅游景区研学吸引力评价体系构建...........................22

一、旅游景区研学吸引力影响因素的文献梳理与实地考察..............................22

(一)影响因素的文献梳理..........................22

(二)影响因素的实地考察....................................25

第五章辽宁省博物馆旅游景区研学吸引力评价实证分析.....................33

一、景区研学旅游现状..........................33

(一)旅游资源...............................33

(二)接待条件......................................33

第五章辽宁省博物馆旅游景区研学吸引力评价实证分析

一、景区研学旅游现状

(一)旅游资源

东北博物馆始建于1949年7月7日,是新中国成立后兴建的首座博物馆,该馆于1959年更名为辽宁省博物馆。凭借着其丰富的馆藏和深厚的文化底蕴,辽宁省博物馆早在2008年就荣获了首批国家一级博物馆的殊荣。如今,这座承载着历史与文化的辽博新馆,巍然屹立于中国辽宁省沈阳市浑南区。其建筑面积达10万余平方米,展览面积2万余平方米,陈列展览区分为三层,共有22个现代化展厅,是目前国内建筑面积和展陈面积最大的省级博物馆之一。作为辽宁乃至中国文化建设的标志性工程,在保护和弘扬中华民族优秀文化遗产,助推辽宁文化产业繁荣发挥着重要的作用,是省内现存较为重要的文物收藏、保护、研究和宣传教育机构。辽博馆内旅游资源丰富,现今其馆藏文物总数接近十二万件,其中珍稀历史遗物更是数以万计。这些文物的收藏年代涵盖了从旧石器时代至近现代的悠久历史,藏品涵盖了艺术、历史、科学等多个领域,主要以辽宁地区出土的历史文物为展览主体,涉及历代书画、青铜器和陶瓷等20个不同的门类,具有一定的教育价值和观赏价值,是开展研学旅游活动的理想场所。

旅游管理论文参考

.........................

结论与展望

一、主要结论

本研究基于核心素养培育的背景下,根据文献研究、实地考察以及深度访谈的结果对收集梳理的资料进行扎根分析,提炼出旅游景区研学吸引力的评价指标,构建出旅游景区研学吸引力评价体系,共涵盖旅游资源、接待条件、服务质量和素养培育四大类评价指标以及其包含的观赏价值、丰富度、规模、独特性、口碑效应、基础设施、游憩设施、交通条件、环境卫生、安全保障、餐饮服务、住宿服务、讲解内容、服务态度、购物环境、学习素养、公民素养、人文素养、科学素养和实践素养共二十个分项评价指标,并以专家打分的形式运用层次分析法确定了核心素养培育背景下旅游景区研学吸引力评价体系中各层级指标的权重,这为全面评估旅游景区的研学吸引力提供了框架。

根据构建的评价体系对辽宁省博物馆旅游景区的研学吸引力进行客观评价,通过模糊综合评价法计算得分,研究表明辽宁省博物馆景区的研学旅游很有吸引力。通过四个准则层的评分结果可以看出,评价等级均超越了“吸引”的标准,就研学吸引力的影响程度而言,各准则层按大小排序依次为“接待条件”“素养培育”“旅游资源”以及“服务质量”。根据二十个指标层的评分结果可知,辽宁省博物馆很有研学吸引力的影响因素按照分值高低依次为“安全保障”“实践素养”“服务态度”“基础设施”“环境卫生”“观赏价值”“人文素养”“科学素养”“丰富度”“学习素养”“独特性”“交通条件”“餐饮服务”“游憩设施”“口碑效应”和“讲解内容”,有吸引力的影响因素按照分值高低依次为“住宿服务”“购物环境”“规模”和“公民素养”。这为后文制定辽宁省博物馆景区研学吸引力的提升策略提供了有力的数据支撑和参考依据。

参考文献(略)