本文是一篇计算机论文,本文通过算法创新与系统集成,提升了传统SLAM方法在复杂环境中的适应性与鲁棒性,为无人系统在低光和动态场景下的可靠定位与建图提供了理论支持与技术方案。研究成果在机器人定位、导航和避障等领域具有广泛的应用潜力。

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着人工智能、机器人技术以及计算机视觉的迅速发展,无人驾驶、无人机和服务型机器人逐渐进入实际应用。在国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中提到要加快推动面向智慧城市、智能制造和自动驾驶等重点领域的体系化智能服务[1]。此外,国家工信部也鼓励探索和应用无人系统来提高生产效率和服务质量[2]。无人系统正迎来前所未有的发展机遇。

环境感知和自主定位是无人系统完成各项任务的重要前提[3]。传统的基于GPS的定位系统虽然在信号良好的室外环境能够达到米级的实时定位,但在室内或信号不佳的环境中(如隧道、地下矿区)难以正常工作,并且其定位精度也难以满足无人系统在复杂环境中的需要[4]。而SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)可以通过移动设备上部署的各类传感器,帮助无人设备实现在未知环境中的自主定位和地图构建[5]。因此,SLAM被广泛认为是移动机器人实现智能化的关键。

随着硬件计算能力的进步和传感器成本的降低,SLAM技术逐渐从理论进入实际应用,并在多个领域展现出广泛的应用价值。如图1-1(a)所示,科沃斯推出的家用扫地机器人利用SLAM技术可以对室内环境进行快速准确地建模,从而进行智能清扫。如图1-1(b)所示,搭载多种传感器的无人机结合SLAM技术可以实现自主导航和三维建图,从而应用于测绘、军事和巡检。如图1-1(c)所示,送餐机器人利用SLAM技术可以实现室内的定位和路径规划,从而完成送餐任务。

计算机论文怎么写

.................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 视觉SLAM的发展历程

SLAM的主要任务是在未知的环境中进行自身位姿估计和地图构建。SLAM的概念最早出现在机器人领域,目的是用于解决自主移动的机器人系统在未知环境中导航的问题。早在1986的机器人和自动化会议(ICRA)上就提出了机器人在环境中状态估计的不确定性传播理论[10],为后续SLAM问题中的地图表示和状态估计提供了关键的理论工具。随后出现了一系列基于滤波的SLAM解决方案。FastSLAM[11]将SLAM问题分解为多个局部地图问题,使用粒子滤波器有效应对非线性和复杂环境。MonoSLAM[12]使用单目相机,利用拓展卡尔曼滤波来更新相机位姿和环境中地图点的位置。但基于滤波的SLAM系统计算复杂度较高,对数据关联的依赖较大,在处理大规模环境时问题尤为突出。

Georg Klein等人在2007年提出了PTAM[13],该系统首次将SLAM中的跟踪(Tracking)和地图构建(Mapping)解耦,将前端跟踪和后端建图并行执行,并使用非线性优化理论,使得视觉SLAM系统可以在计算资源受限的设备上实时运行。2015年西班牙萨拉哥萨大学开源了ORB-SLAM[14],这是一种基于ORB特征[15]的SLAM方法,论文在跟踪和局部建图线程的基础上引入了回环检测线程,系统可以检测到之前访问的区域,从而纠正系统的漂移,增强了全局一致性,进一步提高了SLAM系统的精度和稳定性。

.....................

第二章 相关理论基础和技术背景

2.1 SLAM的数学模型和基本框架

2.1.1 SLAM的数学模型

SLAM的问题可以定义为在未知的环境下,移动机器人通过各类传感器同时估计自身的位置(定位)并构建环境地图(建图)的过程。

2.1.2 现代SLAM的基本框架

SLAM技术经过多年的发展后,现已形成较为成熟完备的基本框架。如图2-1所示,可将SLAM分为五个相对独立但互相关联的模块:传感器数据输入、前端视觉里程计、后端非线性优化、回环检测和建图。在这些模块的共同作用下,SLAM系统得以在未知环境中进行实时定位与地图构建。

视觉SLAM主要采用单目、双目和RGB-D相机作为输入,SLAM系统需要针对不同的传感器进行相应的预处理。处理后的数据输入到前端视觉里程计(Visual Odometry, VO)中,VO首先会对输入的图像提取特征点,并在相邻帧之间进行特征匹配。通过足够数量的特征匹配,VO可以初步估计出相机在相邻帧之间的位姿变化。根据不同的传感器类型,VO可以直接获取或间接计算出特征点在三维空间中的位置。虽然视觉里程计可以估计相机位姿并计算地图点的三维位置,但是VO在每次进行估计时都会产生一定的误差,而这些误差会随着时间逐渐累计,从而使其估计的轨迹不再准确。为了解决上述问题,还需要后端优化和回环检测的帮助。其中后端优化主要是用来处理SLAM系统中的噪声问题,即如何从这些带有噪声的数据中估计出整个系统的状态,从而减少累计误差,确保估计的位姿更加准确。而回环检测主要是通过检测移动机器人是否回到了之前访问过的场景,在检测到回环时,将该信息传递给后端优化器,从而将当前估计的轨迹和构建的地图调整到符合回环的约束条件,从而降低累计误差,进而提升估计的全局一致性。

..........................

2.2 相机成像模型与三维空间刚体运动

2.2.1 针孔相机模型

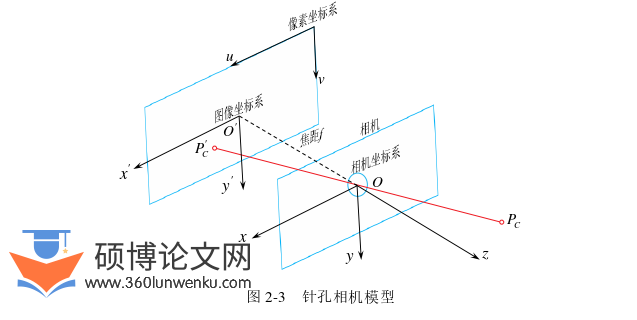

在视觉SLAM中,通常采用针孔相机模型来表示各类视觉传感器的成像过程。针孔相机模型假设相机是一个理想化的光学设备,只有一个小孔允许光线进入。该模型将三维世界中的点投影到二维图像平面上,是视觉SLAM进行特征提取、特征匹配、位姿估计和地图构建的基础。

计算机论文参考

...........................

第三章 低光环境下的视觉SLAM算法研究 .................... 16

3.1 系统整体框架 ....................................... 16

3.2 低光图像增强算法 .................................. 17

第四章 动态环境下的视觉SLAM算法研究 ....................... 32

4.1 问题分析与系统设计 .................................. 32

4.1.1 动态物体对视觉SLAM的影响分析 ............................... 32

4.1.2 系统设计 ......................................... 33

第五章 低光动态环境下的地图构建系统 ............................. 46

5.1 引言 ....................................... 46

5.2 环境地图构建算法 ........................... 47

第五章 低光动态环境下的地图构建系统

5.1 引言

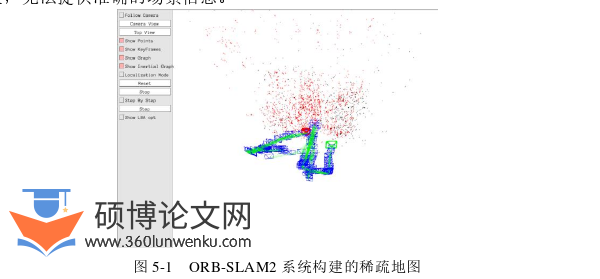

环境地图是智能移动机器人感知和理解周围真实世界的基础,为其交互和决策提供关键的场景信息。高质量的环境地图能够帮助机器人更准确地认知和熟悉周围环境,从而支持路径优化、导航避障和人机交互等重要任务。然而,当前主流的视觉SLAM算法主要聚焦于机器人的实时定位,所构建的环境地图通常以稀疏的特征点为主。例如,ORB-SLAM2生成的地图(如图5-1所示)即为典型的稀疏特征点地图。这类地图仅包含有限的特征点信息,缺乏对周围环境目标和障碍物的全面刻画,难以满足移动机器人在复杂场景中的高级任务需求。

为了满足导航、避障和人机交互等更复杂的上层应用需求,需在传统视觉SLAM系统的基础上引入对稠密地图、语义地图、八叉树地图和栅格地图的构建。然而,现有视觉SLAM方法大多基于静态环境假设,若不对动态物体进行处理,直接进行地图的构建,会导致生成的场景地图中出现大量重影,严重影响地图的一致性和可用性。此外,在低光照环境下,传感器采集的图像信息往往信噪比较低,图像纹理和边缘信息也不够清晰,直接进行地图构建会导致生成的地图质量较差,无法提供准确的场景信息。

计算机论文参考

.........................

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文针对复杂环境下视觉SLAM系统面临的挑战,围绕现有SLAM系统在低光环境下的图像质量退化,在动态环境下的动态物体干扰以及在复杂环境下地图构建一致性不足等问题展开研究,提出了一系列创新性解决方案,并通过实验验证了本文方法的有效性。主要工作与贡献总结如下:

提出了一种无监督轻量级的低光增强网络USLENet。该网络通过零参考深度估计曲线和非参考损失函数实现了自适应的图像增强,并结合视觉光流约束解决了视频增强中的帧间闪烁和区域色彩不一致的问题。实验表明,该方法提升了低光环境下SLAM系统的特征匹配数量、系统初始化速度以及位姿估计精度。

设计了一个基于语义先验和几何约束的动态物体处理模块。首先利用Mask2Former分割高动态区域,并通过形态学滤波优化掩膜边界。之后结合极线约束与多视角几何检测残留动态点并对潜在动态物体的运动状态进行判断,实现了动态区域的精准识别和动态特征的全面剔除。在TUM动态数据集上的实验表明,本文系统的定位精度较ORB-SLAM2提升显著,并且综合性能优于现有的动态SLAM方法。

实现了一种面向低光动态环境的地图构建系统。本文通过集成低光增强方法与动态物体处理方法,解决了传统SLAM系统在复杂场景下构建的稠密点云地图细节缺失和动态重影问题。在此基础上,本文构建了语义点云地图、八叉树地图与二维栅格地图。实验表明,本文系统在复杂环境下生成的稠密点云细节丰富地图稳定,相应构建的语义地图、八叉树地图和二维栅格地图可更好地支持机器人导航与避障等高级任务。

参考文献(略)