本文是一篇经济论文,本文围绕传染效应和债务风险两大金融风险重点防范化解领域,采用典型事实与文献调研相结合、定性分析与定量分析相结合、理论分析与实证分析相结合的研究方法,对数字化变革下金融风险的传染效应与形成机制展开系统、深入分析。

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

数字化变革与金融风险防范化解是当前中国经济发展的两大重要议题。经济、金融领域数字化水平的提高在降低成本、提高资源配置效率、改善经济包容性的同时,也改变了原有经济金融系统的运行模式和金融风险的生成逻辑,这为金融防范化解带来新的机遇和挑战。

金融科技作为数字化技术在金融业的核心呈现形式,在弥合“数字鸿沟”和改善金融可得性等方面发挥积极作用。在我国,金融科技持续发挥着金融业供给侧结构性改革和数字化转型的重要引擎作用。2008年金融危机之后,金融科技在世界范围内成为全球投资者进行投资组合多样化和提升投资回报的重点关注行业。虽然金融科技在恢复投资者金融服务信心、改善市场效率等方面发挥了关键作用,但是新技术的应用也可能为金融市场带来新的潜在风险。根据中国信息通信研究院《中国金融科技生态白皮书(2023年)》的研究显示,受全球经济金融不稳定影响,2022年以来全球金融科技的投融资规模、金融科技公司的盈利能力在持续下降。2022年全球金融科技的投融资总额为770亿美元,较上年下降45%,该新兴领域的投融资规模下降极有可能引发系统层面的金融不稳定,如同“科技泡沫”破裂一般。该报告还显示“去中心化技术推动金融业务创新的同时,也带来了数字原生难以监管的风险”“金融科技市场主体高度重视新技术给金融市场带来的风险”。综合上述经济现实可以发现,金融科技的发展对金融风险起改善作用还是消极作用,在实务层面仍然是一个具有争议的话题。因此在数字化变革飞速发展的当下,有关金融科技行业的系统重要性如何、金融科技所引发的金融风险呈现何种演化特征等问题,亟需深入探讨。

经济论文怎么写

..........................

1.2 文献综述

由前文的研究背景与研究意义可见,金融风险传染和债务风险分别是当前威胁我国金融稳定的两大集中表现,并且数字化变革会对这两大金融脆弱性表现的演化特征和形成机制产生潜在影响。

鉴于此,根据现有研究本部分安排如下:1.2.1节对金融风险传染效应的定量测度和资产组合优化的研究现状进行综述;1.2.2节从微观风险因素、风险传染渠道与宏观经济不确定性三个角度全面综述金融风险的形成机制研究现状;1.2.3节和1.2.4节聚焦到数字化变革对金融风险传染效应和形成机制的影响,分别综述金融科技和数字基础设施的金融风险研究,数字化转型对企业债务违约风险的影响机制研究,以及数字金融对家庭负债的影响机制研究现状;1.2.5节从风险主体、风险测度、金融风险的形成机制等方面进行文献评述。

1.2.1 金融风险的传染效应研究现状

结合已有研究,本部分从金融风险传染效应的测度和资产组合优化两方面进行文献综述。

(1)金融风险的传染性测度研究

目前主要有两类研究用于测度金融风险的传染效应,一部分研究试图通过描述收益分布的尾部依赖性,从资本损失角度来评估不同机构的风险贡献以及机构和系统整体之间的风险传染关系。如Adrian and Brunnermeier(2016)提出在考察单个机构陷入困境时,用于对系统整体风险影响的条件在险价值CoVaR。Acharya et al.(2017)提出了边际预期损失测度MES和系统预期损失测度SES,用于考察单个机构和行业的系统重要性。Brownlees and Engle(2017)提出的用于衡量金融机构在极端风险状态下损失缺口的系统性风险指数SRISK。上述方法的普遍不足在于仅能捕捉两两机构之间的风险传染关系,无法进一步刻画系统中风险传递的多元依赖和捕捉系统中错综复杂的风险扩散机制,因此无法对系统性风险传染效应实现全面度量。同时,上述方法多为截面度量而非时序度量,因此也无法对系统性风险传染效应实现动态度量。

.......................

第2章 理论基础

2.1 金融传染理论

随着科技进步和全球化的加速,全球金融体系的相互联系变得更加紧密,金融一体化、金融自由化趋势不断加强。金融一体化在发挥风险分担作用的同时也可能导致更高程度的风险传染。金融传染理论通过研究金融市场间的相互关系,从而揭示金融系统的内在不稳定性和风险的传递机制,为风险管理提供理论依据。

2.1.1 金融传染的驱动因素

金融传染一词在亚洲金融危机期间开始被广泛使用(Claessens and Forbes,2013)。2008年全球金融危机的发生证实了企业、行业或市场之间的相互关联在恶化危机影响方面的关键作用。最具有系统重要性的机构(Systemically Important Financial Institutes,SIFIs)未必是规模最大的机构,也可能是最具风险传染性的机构,机构间错综复杂的契约链和反馈机制会导致危机的最终损失远远大于初始损失。此次危机之后,关于SIFIs 应是“太大而不能倒”、“太相互关联而不能倒”还是“太系统而不能倒”引发广泛讨论(范小云等,2021)。影响金融传染的主要驱动因素有以下几个方面。

首先,全球化与金融一体化。全球化和金融一体化能够让各国之间的商品、服务和资本更加自由流动,进一步推动全球经济的增长。在全球化的背景下,每个国家都可以利用其他国家的优势和资源,提高生产效率,降低生产成本,从而实现经济的可持续发展。同时也引发了金融安全问题,随着资本和金融市场的全球化,金融机构之间的广泛合作扩大了金融网络,这使得一些国家的金融风险可能会溢出到其他国家,金融风险跨市场传播频繁发生(Bekaert et al.,2014;钱宗鑫等,2023)。第二,金融自由化和资产组合多样化。随着金融监管的放宽以及新资产类型的出现,如金融衍生品、大宗商品、指数基金、加密货币等,资产组合多样化需求在明显上升。然而,过度的资产组合多样化可能导致投资者忽视了单个资产的潜在风险,从而增加了金融传染的可能性。同时在金融自由化的背景下,一个资产的价格波动可能会迅速传播到其他资产,导致投资者的资产价值大幅缩水(Kodres and Pritsker,2002;Corbet et al.,2020)。第三,数字化变革下信息收集、处理速度的加快使得全球投资者的风险认知发生快速改变。虽然早期的论文分析了传统大众媒体(如杂志、报纸、报道)和电视的影响,但随着互联网的出现和电子媒体来源的增加,关于信息渠道引发的金融传染问题得到广泛讨论(Trevino,2020)。第四,“黑天鹅”事件导致金融服务业的严重中断。

..................................

2.2 金融脆弱性理论

金融脆弱性理论(Financial Fragility)是阐述金融风险、金融危机发生机制研究的重要理论之一。债务是金融脆弱性理论探讨的核心,经济当中不同部门的过度杠杆化均有可能造成金融脆弱性的产生和加强。金融脆弱性理论认为,金融机构、金融市场、企业和家庭等的金融脆弱性是由多种因素共同作用导致的,如高杠杆、信息不对称、金融创新、金融自由化以及金融摩擦等等。在这些因素的作用下使得金融体系容易受到市场环境、政策变化以及突发事件等冲击因素的影响,从而导致金融体系的波动和崩溃(黄金老,2001;陈华和伍志文,2004)。

2.2.1 金融脆弱性的理论内涵

关于金融脆弱性的理论内涵阐释,本部分首先从信贷需求和信贷供给两个角度论述银行与企业之间的互动所产生的银行脆弱性、企业脆弱性以及由此产生的市场脆弱性。Fisher(1933)的“债务-通缩”理论认为,银行脆弱性是由经济基本面恶化导致的,具体的理论内涵为:在经济繁荣阶段企业会普遍出现“过度负债”,而当经济周期转向不景气阶段会出现“债务-通缩”过程,进而导致企业破产、社会失业以及银行脆弱性的上升,因此银行脆弱性与金融经济周期的运行密切相关。

Minsky(1982)基于“金融不稳定假说”系统地阐述了金融脆弱性的形成机制和特征等。认为金融体系天然地存在不稳定性,因此金融脆弱性是内生于金融系统的。其理论内涵为:经济处于上行阶段,企业的投资利润大于债务本金和利息之和,因此企业有动机进一步增加债务而寻求更高的投资收益。此时银行也更有意愿提供借款从而增加利息收入,随着经济繁荣和信贷扩张的进一步加强,投机性融资将逐渐占据融资主导地位。而随着庞氏投资取代投机性融资占据主导地位时,大量债务人需要依靠借贷来弥合债务成本,此时大量投资者不得不通过抛售资产来偿还债务,进而导致资产贬值与金融脆弱性。Krege(l1997)基于Minsky的金融脆弱性理论进一步提出了“安全边界假说”,该假说认为银行根据企业的信用记录而非对未来的预期进行借贷。因此在经济繁荣时期,由于企业过去的信用记录较好,导致银行借款的安全边界较低,从而形成较高的金融脆弱性。因此银行不应仅依据信用记录来调整安全边界,还应增加未来预期等因素。

.............................

第3章 金融科技与传统金融企业的传染效应研究 ............................ 27

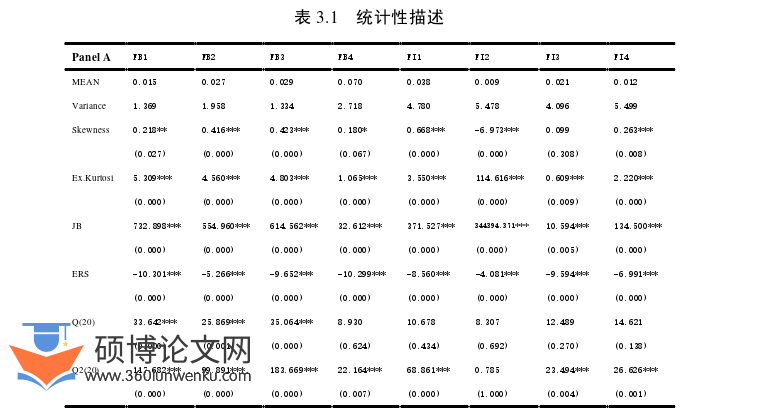

3.1 数据选择与模型构建 .................................. 28

3.1.1 数据说明 ........................................ 28

3.1.2 模型构建 ................................. 30

第4章 数字基础设施产业的非对称传染效应研究 ............................ 53

4.1 模型构建与数据说明 ............................. 54

4.1.1 尾部风险网络模型构建 ................................ 54

4.1.2 数据说明 .................................... 55

第5章 国际金融科技资产的对冲效果研究 ........................... 75

5.1 模型构建与数据说明 ........................... 75

5.1.1 模型构建 ........................................ 76

5.1.2 数据说明 ............................... 77

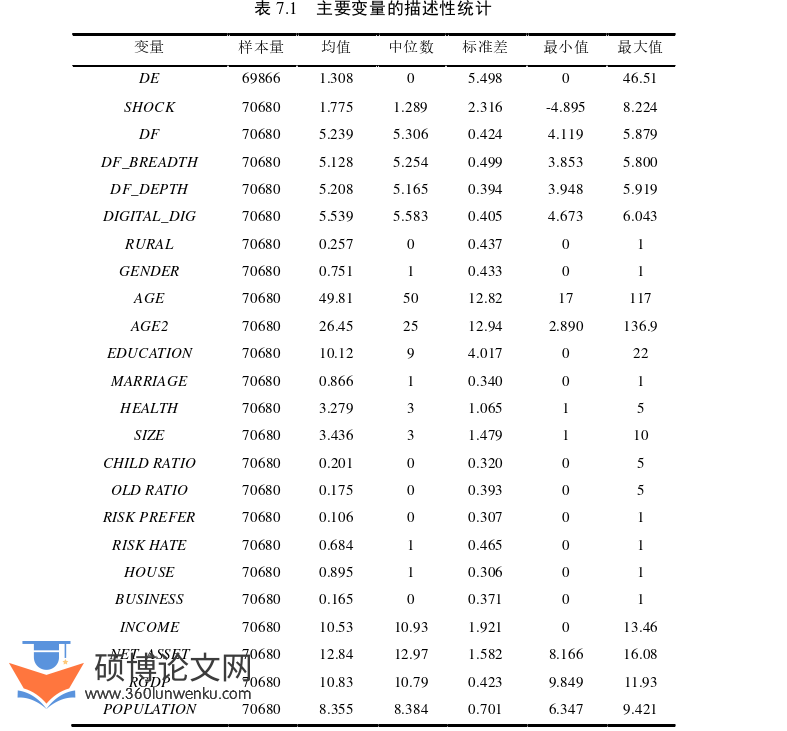

第7章 数字普惠金融对家庭债务风险的治理效应研究

7.1 研究设计

7.1.3 变量设定

(1)被解释变量

家庭债务风险(DE)。本文选择家庭债务程度作为家庭债务风险的代理变量,当家庭负债为正值时取原值,否则取0。在此基础上结合家庭债务类型,具体分为住房负债程度(DE_H)、投资性负债程度(DE_B)、消费性负债程度(DE_C)和农业负债程度(DE_A)等作为家庭债务风险的分项指标。

(2)核心解释变量

数字金融(DF)。数字金融变量来自北京大学数字普惠金融指数,该指数是目前广泛用于量化数字化变革下金融可得性的重要数据(唐松等,2020;吴雨等,2020)。该指数从覆盖广度(账户覆盖率)、使用深度(支付业务、货币基金业务、信贷业务、保险业务、投资业务、信用业务)、数字化程度(移动化、实惠化、信用化、便利化)三个一级维度来构建数字普惠金融指标体系。由此本文基于该指标体系,选取数字金融覆盖广度(DF_BREADTH)、数字金融使用深度(DF_DEPTH)、数字金融数字化程度(DIGITAL_DIG)作为数字金融(DF)变量的细化指标展开进一步分析。

不确定冲击指标(SHOCK)。不确定性冲击长期以来是威胁经济稳定运行的重要因素,常见的不确定性冲击包括政策不确定性冲击、气候冲击、需求冲击、供给冲击等。结合当前我国经济的运行特征以及国内外经济演进趋势,本文较为关注的不确定性冲击为贸易冲击,具体为出口贸易冲击。本文参考Autor et al.(2013)的指标构建,1,,2010,1,2010,2010*p t p j j t j pjShock L X L L−−=∑∗∆,其中Lp,j,2010代表2010年的p省份j行业的就业人数,△Xj,t-1代表j行业t-1时期的出口额变化。

经济论文参考

..........................

结论与建议

数字化变革和金融风险防范化解是中国经济实现平稳运行、释放发展潜力的两大关键动力。在以数字化变革为发展主题、不断迈入高质量发展的阶段,不论出于丰富风险管理理论需要还是监管实务需要,都要求我们充分估计数字化变革对金融脆弱的影响效应,充分理解数字技术革命与金融风险的关系。这对健全适应数字经济发展的风险防范体系,牢牢守住不发生系统性风险的底线具有重要的理论与现实意义。鉴于此,本文围绕传染效应和债务风险两大金融风险重点防范化解领域,采用典型事实与文献调研相结合、定性分析与定量分析相结合、理论分析与实证分析相结合的研究方法,对数字化变革下金融风险的传染效应与形成机制展开系统、深入分析,主要得到如下研究结论:

第一,在关于金融科技企业与传统金融企业的传染效应研究中,本文构建了企业之间的收益率动态金融网络和已实现波动率动态金融网络,并通过动态连通性指数来定量分析企业之间关联性的时间趋势特征和结构特征,得到如下结论:首先,总体动态连通性的演化特征表明金融企业的收益率关联趋近于平稳运行,而波动率关联呈现波动下降趋势,且这一趋势在股市异常波动、新冠疫情以及贸易冲突阶段表现更为明显。因此在基于传染性的风险治理中,波动性网络关联作为风险预警更具有效性。其次,带有方向的总体动态连通性测度和条件动态连通性测度显示,不论在收益率网络还是已实现波动率网络中,银行业企业、行业和金融科技业企业、行业普遍为信息的净接收方,表现为明显的系统脆弱性。同时金融科技行业的信息溢出体现出一定程度的“行业异质性”特征,这种异质性主要由企业规模驱动,即金融科技企业规模越小系统脆弱性表现越明显。相比之下,传统金融行业信息溢出体现出一定程度的“行业一致性”特征,即其信息溢出效应与企业规模的相关性较弱。

第二,关于数字基础设施产业的非对称传染效应研究中,本文构建了实体行业间的平均动态网络和分位数动态网络,并通过动态连通性指数来定量分析企业之间关联性的时间趋势特征和结构特征,得到如下结论:首先,总体动态净溢出连通性指数的结果表明,平均动态网络与中位数动态网络关于系统重要性行业和系统脆弱性行业的测度结果具有一致性。同时行业间净收益信息溢出效应在时间趋势上具有一定的“符号韧性”,即几乎每个行业的正向区间和负向区间均具有连贯性。其次,基于分位数动态网络测算的每个行业的总体动态分位数连通性指数表明,实体行业间的收益信息传染存在明显的时变特征和“分位数异质性”特征,即相同时间段内不同分位数的信息溢出呈现明显差异性,具体表现为尾部(上分位区域、下分位区域)依赖明显高于中间分位数依赖。

参考文献(略)