本文是一篇教学论文,本研究以图木舒克市M中学62名高一年级学生为研究对象进行了为期三个月的实验研究,调查了任务型教学法对被试课堂参与度的影响。通过对课堂观察数据、问卷调查和访谈数据进行分析。

第1章绪论

1.1研究背景

1.1.1学生(主体)参与的重要性

教学论文怎么写

1983年,前苏联著名教育家苏霍姆林斯基从教学现象中存在的问题出发,提出了主体参与思想。主体参与指在教育教学中尊重学生主动地位,以学习者为中心,引导学生积极参加教育实践,并发挥学生的主动性和主体性,使其“精神丰富”、“道德纯洁”、“体魄完美”、“审美需求和趣味丰富”(苏霍姆林斯基,1983)。①主体参与是实现苏霍姆林斯基提出的把学生培养成为“全面和谐发展的人,社会进步的积极参与者”这一教学任务的重要途径,是苏霍姆林斯基全面和谐教育的核心部分和精华所在,它充分反映了其教育理论的现代性(王升,2001)。

教育思潮的不断发展与变革,催生出了诸多强调学生参与的理论主张,如我国20世纪末提倡的主体性教育理论。主体性教育理论强调学生是学习的主体,是开展一切教学工作的出发点和落脚点。随着主体性教育理论研究的深入,研究者们将发展学生的主体性作为共识。然而如何在课堂教学中体现主体教育的现代教学观是一个亟待解决的问题。目前,任务型教学法的实证研究,为解决这个问题作出了可贵的探索。任务型教学法是从20世纪80年代从西方流行起来的一种新型的教学理念,是交际法的延伸与创新,符合目前最新的教育潮流。关于任务型教学法的实验研究国内发展的已比较成熟,并且研究多为应用类研究,即如何将任务型教学法应用到不同类型的课堂之中,重点讨论其教学效果。研究者认为探究任务型教学法带来的教学效果固然重要,但任务型教学法对学生带来何种影响也是值得探索的问题。因此,本研究将课堂参与度作为研究方向,探讨任务型教学法对学生课堂参与度的影响,期望能通过任务型教学法的实施,提高学生的课堂参与度。

...........................

1.3研究意义

1.3.1理论意义

本研究主要探讨了任务型教学法在高中英语阅读课堂上的应用对被试的行为参与、认知参与、情感参与有何影响并厘清产生这些影响的原因。研究者用教育实验法对任务型教学法的教学可操作性进行验证,对其在提高高中生课堂参与度的应用效果进行检验,为任务型教学法在高中英语课堂的应用提供基础数据和案例支持。

1.3.2实践意义

本研究的实践意义主要体现在三个方面:1)本研究可以帮助教师明晰任务型教学法能否提高学生课堂参与度,以及对哪些维度的参与有显著影响,有利于找到阅读课堂中学生沉默的问题所在,从而提出具有针对性的教学策略以提高教学成效。2)可以帮助学生了解影响自身课堂参与的内外因素,有利于学生进行准确的自我认知,并唤醒自身主观能动性,为转变学习方式以及提高学习效率提供指导。3)对课堂参与度的研究有助于营造积极活跃的课堂氛围,帮助师生建立良性的互动,为应对当前普遍存在的课堂沉默现象提供具有针对性的方向。

.....................

第2章国内外研究现状述评

2.1任务型教学法研究现状

2.1.1国外任务型教学法研究现状

自20世纪80年代以来,任务型教学法(TBLT)受到了第二语言习得研究者的广泛关注,越来越多的经验证据支持这种方法如何以及在多大程度上促进语言学习。为此,许多研究者(Prabhu,N.S.,Michael Long,David Numan,Peter Skehan,Brown,H.D.,Rod Ellis)展开了研究。

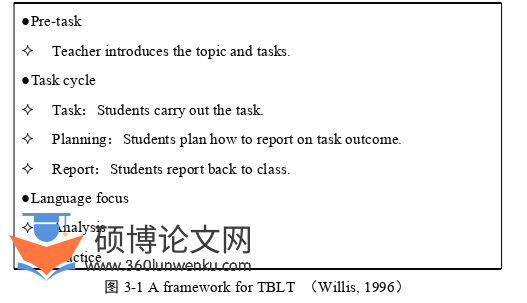

1979年至1984年,Prabhu,N.S.在印度指导的交际教学实验被认为是任务型教学的最初形态,随后引起了第二语言习得研究者的广泛讨论。①如何界定任务是广为争议的问题之一。Michael Long(1985)提出任务是为自己或他人免费或为了某种报酬而承担的工作。②例如,借一本图书馆的书。David Nunan(2004)认为,Long是从目标任务的角度描述的任务,强调课堂之外的现实世界中的语言使用,但这种任务是非技术性和非语言性的。Nunan(2004)从课堂内的角度提出了教学性任务,即发生在教室内的任务。教学性任务是学生在课堂上用目的语进行理解、操练或交际的一项课堂活动。③Rod Ellis(2009)对相关研究进行了总结:“任务有多种定义,但大多数定义表明,语言教学活动要成为任务,必须满足以下标准:第一,任务的焦点应该是意义,这意味着学习者应该主要关注处理话语的语义和语用意义。第二,学习者应该主要依靠自身语言的和非语言的资源来完成活动。第三,除了语言的使用之外,还有一个明确定义的结果,即语言是实现结果的手段,本身不是目的。”④以上是一些研究者们对什么是任务的回应。可以看出任务的内涵是非常丰富的,根据不同的分类就有不同的解释。虽然目前还没有绝对统一的说法来定义任务,但研究者们(Skehan,Ellis)已经阐明了任务更具体的特征。我们可以根据任务的评判标准来判断什么才是真正的任务。

.....................

2.2课堂参与度研究现状

2.2.1国外课堂参与度研究现状

2.2.1.1现状研究

国外对学生参与的现状研究主要聚焦三个问题:学生参与是什么?行为参与和心理投入有什么关系?学生参与和学习成绩有什么关系?研究者将主要从这三方面介绍国外学生参与的研究现状。对学生参与的研究最早是从对学生课程经验的研究而引发的(孔企平,2003:15)。早期影响力较大的研究者是美国课程学者Jackson。1968年,Jackson发表的《教室中的生活》(Life in the classroom)被看作是研究学生课程经验领域的经典之作。第一次真正系统全面地介绍学生参与的研究者是Alexander W.Astin。他提出的卷入理论被看作是课堂参与度的理论基础之一。根据Astin(1984)的观点,学生参与是指学生投入到学术体验中的身体和心理能量的总量。例如,一个参与度较高的学生是指,在学习过程中投入大量的精力,积极参加学生组织,并经常与教师和其他学生互动。这种参与不再停留在行为表面,而是以行为参与为载体的心理活动。①NewmannF M.(1992)深化了学生参与的含义,他将学生对学术工作的参与定义为学生对学习、理解或掌握知识、技能的心理投入和努力。他最大的贡献在于对学生的心理投入作了特别详尽的说明。具体包含三个方面:其一学生参与的实质是学生在教学过程中理解、掌握教学内容的的一系列心理投入。行为参与不是真正意义上的参与,例如有的学生可以完成学业工作并且表现良好,但并未真正意义上的投入其中。所以是否完成指定任务或获得高分并不是衡量学生参与课堂的指标。其二要采用非直接的指标来推断学生的心理投入或努力程度。心理投入由于不具有外显性,所以很难被观察到。相反,投入是一种结构,用来描述专注和努力学习的内在品质,所以在观察时应该考量学生的注意强度或学习热情等。其三学生在任何特定类型的掌握上的投入都应该被看作是一个从少到多的连续统一体,而不是一种投入或不投入的二分状态。②综上所述,参与包括行为(如积极的行为、努力)、认知(如自我调节、学习目标、学习投资)和情感参与(如兴趣、归属感、对学习的积极态度)(Fredericks等人,2004)。③这与国内研究者孔企平总结的课堂参与度三维度是完全吻合的。

..............................

第3章理论基础及核心概念界定......................22

3.1理论基础............................................22

3.1.1社会文化理论............................................22

3.1.2输入与输出假说.................................23

第4章研究设计...............................................36

4.1研究问题.........................................36

4.1.1任务型教学法对被试的课堂参与度有何影响?.........................36

4.1.2任务型教学法中哪些因素影响被试的课堂参与度?.......................36

第5章研究结果及分析..............................47

5.1课堂观察结果与分析..............................47

5.1.1课堂观察结果.............................................48

5.1.2课堂观察数据与学生课堂参与度的联系...................................50

第5章研究结果及分析

5.1课堂观察结果与分析

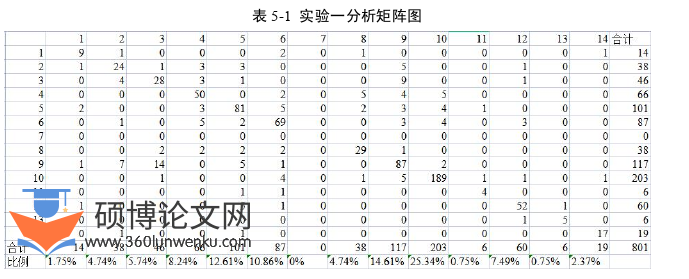

研究者运用iFIAS互动分析软件对三次录播课进行了处理,该工具能较全面地反映出师生在课堂上的互动情况,也能如实记录出被试课堂参与的情况。第一轮实验的授课内容是Unit 1Teenage Life,Reading For Writing。该堂课的任务是引导学生们完成一封建议信的任务。第二轮实验的授课内容是Unit 2 Traveling Peru,Reading And Thinking。该堂课的任务是让学生们向不同游客推荐合适的旅游景点。第三轮实验的授课内容是Unit3 Sports and Fitness,Reading And Thinking。该堂课的任务是谈论自己喜欢的运动员,并说明理由。根据iFIAS互动分析软件的编码规则,研究者通过对录像的观察与记录,形成了如表5-1的分析矩阵图。

教学论文参考

为了呈现出直观的数据对比,研究者用比率分析法将三轮实验的分析矩阵图中各编码的频数和比率进行整合(详见附录C),然后计算出师生语言行为的比例和结构。观察数据包括每一类语言行为的频数及其在总的语言行为中所占的百分比:教师语言行为的频数及其在总的语言行为中所占的百分比,学生语言行为的频数及其在总的语言行为中所占的百分比等。每一类语言行为的频数能够反映这堂课是“以教师还是学生为中心”?课堂气氛是怎样的?学生的学习是被动还是主动的?这些数据能够为我们展现一堂课的基本轮廓和总体特征,揭示出课堂的动力、课堂气氛,以及学生的参与程度(郝一双,2007)。①下面研究者将从课堂互动结构、学生互动行为和课堂情感氛围三个方面来讨论课堂观察的结果。

..................................

第6章结语

6.1研究结论

本研究以图木舒克市M中学62名高一年级学生为研究对象进行了为期三个月的实验研究,调查了任务型教学法对被试课堂参与度的影响。通过对课堂观察数据、问卷调查和访谈数据进行分析,研究者得出以下两点结论:

6.1.1任务型教学法对高中生英语阅读课堂参与度有直接正向影响,且对情感参与和行为参与的影响系数高于认知参与。

从实验数据来看,课堂观察法、问卷调查法、访谈法三种研究方法得出的实验数据均证明任务型教学法提高了被试的课堂参与度。实验班经过三轮任务型教学实验后,课堂参与度明显高于对照班。首先,课堂观察记录显示实验班和对照班的课堂参与度有差别。从课堂互动结构、学生互动分析以及课堂情感氛围结果证明了实验班课堂参与度高于对照班课堂参与度,表明任务型教学法是提升课堂参与度的有效动力。其次,据调查问卷数据结果可知,实验班阅读课堂参与度描述性统计显示行为参与均值由3.06提升至3.6,情感参与均值由3.12提升至3.92,认知参与均值由2.88提升至3.27,可以看出行为参与和情感参与增长更为明显。根据李克特五级量表,5代表非常赞同,4代表比较赞同,情感参与已几乎接近4,表示比较同意。说明学生对高中生英语阅读课堂参与度调查问卷中情感参与维度的问题持支持态度。最后,访谈记录也证明学生对任务型教学法持正面的积极的看法。综上所述,从课堂参与度的方向来看,任务型教学法对学生参与有较明显的促进作用。

6.1.2任务型教学法中,合适的任务类型与任务难度有利于提高被试课堂参与度。

根据课堂观察结果可以分析出任务难度和任务类型对学生的课堂参与行为有影响作用。同等教学进度的情况下,教师在实验班授课时采用任务型教学法,根据阅读文章设计任务,基于维果茨基的“最近发展区”理论选择合适的任务难度,并选择受学生欢迎的任务类型。对这两点的充分考量有利于提高学生的课堂参与度。而当教师在对照班进行阅读教学时,一般的教学活动已很难调动全班的参与积极性,学生整体表现出被动参与或消极参与。因此,为了提高学生的课堂参与度,教师可选择使用新型的教学法—任务型教学法。在设计任务时,教师要认真考虑任务类型和任务难度,这两点因素直接影响学生的课堂参与度。

参考文献(略)