国际新闻界论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇国际新闻界论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

国际新闻界论文怎么写

国际新闻界论文范文参考一:知识社会学视野下的科学新闻 ——以“澎湃新闻”为例

新闻作为一种知识类型,是公众接触理解科学的重要来源,凝聚可能共识的对话基础。本文以澎湃新闻为研究对象,结合知识社会学和新闻生产理论,采用甘斯《什么在决定新闻》的研究思路,以内容分析、案例研究和访谈相结合的研究方法对其科学新闻的知识表现形态以及背后的生产逻辑进行探究,本文共分六章。首先在绪论中交代了研究缘起和科学新闻的中外定义。在第二章中对知识社会学和新闻生产理论作了简要的梳理,以此阐述“新闻作为一种知识生产”。第三章则是对国内外科学新闻以及科学记者的综述,包括科学新闻的重点:环境科学新闻和生物医学科学新闻,并小结分析了国内外关注的异同。第四章是交代本文的研究思路和研究方法,本文采用了内容分析、案例分析和访谈三种方法,以由表及里的研究进路对科学新闻进行深入剖析。在第五章研究发现中,首先通过内容分析,本文发现澎湃科学新闻存在议题偏向、报道形态风险化、权威信源占主导等特征;其次在天津港危化品爆炸案例研究中,本文主要考察了其信源策略和科学知识表达方式,权威信源仍然占据主导,科学知识主要起到解释、评估和交代解决办法的作用;最后在对澎湃记者和编辑的访谈中,主要就科学新闻的写作、选题考量、信源策略选择和风险把控进行了深入交流,发现无论记者还是编辑都强调科学新闻需立足“专业”和“事实”。在最后一章结论和讨论中,本文将内容分析、案例研究与访谈相结合立体考察科学新闻的现状及成因,并以此提出对科学新闻发展的建言。本文的创新之处主要体现在三点:一是广义科学新闻的使用和研究,呈现了科学在新闻中的真实完整情状,扩展了国内对于科学新闻的认识;二是研究内容,本文选取新媒体“澎湃新闻”为研究对象,在探究科学与社会、政治和经济关联性的同时也考察了新媒体环境下科学新闻的表现形态;三是研究方法,本文采用甘斯《什么在决定新闻》的研究思路,以内容分析、案例研究和访谈三种方法,逐步加深对于科学新闻的认识。

国际新闻界论文范文参考

摘要

Abstract

一、绪论

二、新闻作为一种知识生产:知识社会学与新闻生产

三、科学新闻文献综述

(一)国外科学新闻研究回顾

1. 国外科学新闻研究综述

2. 国外科学记者研究综述

(二)国内科学新闻研究回顾

1. 国内科学新闻研究综述

2. 国内科学记者研究综述

(三) 科学新闻综述小结

四、研究设计

(一) 内容分析

1. 样本选取与抽样

2. 内容分析类目

(二) 案例研究

(三) 深入访谈

五、研究发现

(一) 澎湃科学新闻内容分析

1. 数据分析:科学新闻偏向、报道形态和信源策略

2. 澎湃科学新闻中的内容特征和信源策略

(二) “天津港危化品爆炸”案例研究

1. 数据分析:新闻来源、信源策略和科学知识表达

2. 天津危化品爆炸事故中的科学话语秩序和知识表达形态

(三) 科学记者、编辑深入访谈

1. 科学新闻:介于科学和新闻学的写作

2. 科学新闻选题:让科学具有新闻价值

3. 科学新闻信源策略:可用性和适用性考量

4. 科学新闻中的风险:立足事实

六、结论与讨论

(一) 科学新闻与科学记者、编辑

(二) 科学新闻发展建议

1. 创新形式、深度挖掘

2. 提升科学专业报道能力

3. 促进公众理解科学

(三) 研究不足

参考文献

[1]技术与民主:风险在科学与环境报道中的传播进路与思考[J]. 全燕. 国际新闻界. 2015(05)

[2]面向公众的科学传播:新技术时代的理念与实践原则[J]. 陆晔,周睿鸣. 新闻记者. 2015(05)

[3]论传统主流媒体对环境议题的建构——以《人民日报》2003年至2012年的环境报道为例[J]. 黄河,刘琳琳. 新闻与传播研究. 2014(10)

[4]“不确定性”的沟通:“转基因论争”传播的议题竞争、话语秩序与媒介的知识再生产[J]. 陈刚. 新闻与传播研究. 2014(07)

[5]突发公共事件中科技新闻网络传播效应思考——以2013年3月爆发的H7N9禽流感为例[J]. 董玉芝. 新闻大学. 2013(05)

[6]新社会运动与气候传播的修辞学理论探究[J]. 刘涛. 国际新闻界. 2013(08)

[7]“心理距离感”与台湾平面媒体之全球气候变迁论述策略[J]. 黄铃媚,刘大华,邓安纯. 国际新闻界. 2012(10)

[8]环境传播中的风险修辞:“委婉语”的批判性解读[J]. 郭小平. 新闻与传播研究. 2012(05)

[9]议程注意周期模式下中美主流媒体对突发公共卫生事件的报道框架——以《人民日报》和《纽约时报》对禽流感的报道为例[J]. 薛可,王舒瑶. 国际新闻界. 2012(06)

[10]《人民日报》和《朝日新闻》气候变化科学类报道新闻框架分析[J]. 王寅. 科普研究. 2012(02)

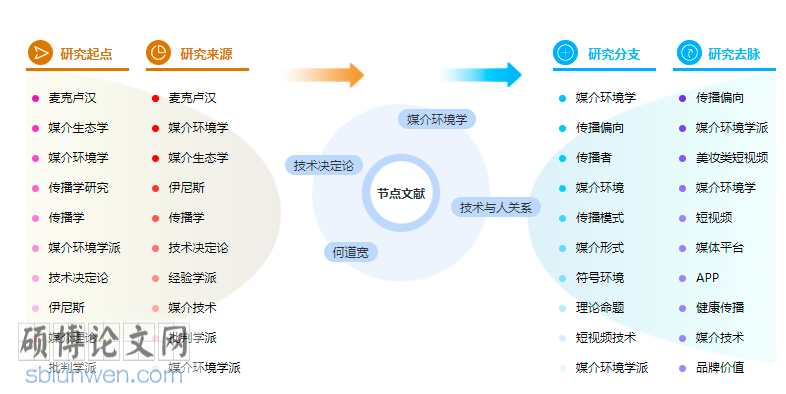

国际新闻界论文模板范例二:媒介环境学视域下技术与人的关系及嬗变

技术与人”的关系长期以来都是哲学关注和反思的主题。今天的人们正处于一个高度技术化的时代,技术对人类生活的各领域都有着不可避免的影响,人们一方面享受着技术进步带来的生活便利,另一方面,快速迭代的新技术也不断给人带来新的生存困境。因此,身处“技术时代”的我们关注并审思“技术与人”的关系,以及这种关系的嬗变则显得尤为必要。媒介环境学为人们看待“技术与人”关系问题提供了一个可供参考的理论视域。它着眼于“媒介”研究“技术”,“技术对人类社会、文化和心理的影响”一直是该学派一以贯之的研究内容和主题。媒介环境学认为,媒介作为“人的延伸”并不是“中性”的传播渠道,而正是媒介构成了人生存的环境。人居于媒介构筑的环境当中,其感知、情感、文化、行为等,都受到了媒介偏向的引导和制约。要言之,媒介环境学在看待“技术与人”关系问题时,不是将技术与人看作相互独立的两种力量,而是提醒人们意识到技术嵌入人延伸里的隐蔽偏向,从而构筑一种人、技术和社会其他因素互动共栖的生态平衡。媒介环境学理论较之于之前的传播学理论和技术哲学纲领,都有着较大的范式突破。这种范式革新表现为:在本体论上,以“媒介结构和媒介构成的环境”作为研究的本体;在认识论上,提出了媒介本身可以生成内容的“媒介讯息论”,以及由此引申出的“媒介即控制”、“媒介即环境”的媒介环境认识论命题;在方法论上,媒介环境学将媒介或技术作为研究的背景或语境,注重对媒介做“偏向分析”、“演化分析”和“社会分析”。基于其理论体系,媒介环境学者对“技术与人”关系的诠释也颇为独到。他们认为,技术与人的关系是相互共生的,作为一种环境结构,媒介至少在感知、符号和社会层面构成了人生存的环境,并分别从“时空”、“感知”、“意识形态”、“场景”等角度分析了媒介的偏向及对人类文化的影响。最后,本研究在梳理和分析媒介环境学相关理论及对“技术与人”关系诠释的基础上,借鉴其“媒介史研究”以及“媒介分析”的研究方法,对“传播媒介的演化与人类行为、文化的互动影响”这一核心问题进行历史与逻辑相结合的梳理和分析,并提出相关思考。

中文摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 问题的提出:技术时代的生存困局

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 文献评析

1.3 研究的内容、思路与方法

第二章 媒介环境学理论及相关问题论析

2.1 媒介环境学的理论渊源及学派

2.1.1 媒介环境学的理论渊源

2.1.2 媒介环境学的代际传承

2.1.3 媒介环境学的研究方法与特点

2.2 媒介环境学的理论体系

2.2.1 媒介环境学的本体论

2.2.2 媒介环境学的认识论

2.2.3 媒介环境学的方法论

2.3 媒介环境学相关问题论析

2.3.1 “媒介环境学”与“媒介生态学”的名实之辨

2.3.2 媒介环境学视域下“技术”与“媒介”概念辨析

2.4 本章小结

第三章媒介环境学视域下技术与人的关系

3.1 媒介环境学的技术观

3.1.1 媒介环境学的“技术决定论”责难

3.1.2 “技术决定论”的界定

3.1.3 媒介环境学主要学者的媒介技术思想阐析

3.2 媒介作为人生存的环境

3.2.1 作为感知环境的媒介

3.2.2 作为符号环境的媒介

3.2.3 作为社会环境的媒介

3.3 媒介的偏向及其对社会的影响

3.3.1 英尼斯的“时空偏向”

3.3.2 麦克卢汉的“感官偏向”

3.3.3 其他媒介环境学者的“媒介偏向”理论

3.4 本章小结

第四章 媒介环境学视域下技术与人的关系嬗变

4.1 媒介环境的历史变革

4.1.1 口头传播时代

4.1.2 符号和文字时代

4.1.3 印刷术时代

4.1.4 电子媒介时代

4.1.5 互联网时代

4.2 媒介环境嬗变与人类文化的交互影响

4.2.1 口语出现:情境交往开启的社会化

4.2.2 文字起源:信息的时空延伸

4.2.3 书写文字向印刷术的过渡:文化下移与公共知识兴起

4.2.4 印刷术与电子媒介的共生:口语文化的复归与多媒体场景构筑

4.2.5 网络的颠覆式变革:个体被前所未有地激活

4.3 本章小结

第五章 媒介环境学对技术与人关系的启示与反思

5.1 媒介环境学对技术与人关系的启示

5.1.1 注重将技术与人关系问题置于整体共生的视角下考察

5.1.2 注重将技术与人关系问题置于长期演化的历史视角下考察

5.1.3 注重“地方性”的媒介环境研究

5.1.4 注重构筑技术与人共栖的平衡媒介环境

5.2 当代技术与人关系的新问题

5.2.1 技术发展创造“人的新延伸”

5.2.2 媒介新环境带来的生存困局

5.3 构建技术与人和谐关系的思考

5.3.1 构建技术与人和谐关系的理论探索

5.3.2 构建技术与人和谐关系的实践思考

参考文献

[1]麦克卢汉“Global Village”概念的四重内涵[J]. 陈海. 东岳论丛. 2015(06)

[2]学校与电视——对波斯曼媒介思想的批评[J]. 胡翌霖. 国际新闻界. 2015(05)

[3]媒介环境学:从边缘到庙堂[J]. 何道宽. 新闻与传播研究. 2015(03)

[4]媒介生态学与媒介环境学的碰撞与涵容[J]. 王彤,王纯菲. 辽宁大学学报(哲学社会科学版). 2015(02)

[5]互联网是一种“高维”媒介——兼论“平台型媒体”是未来媒介发展的主流模式[J]. 喻国明. 新闻与写作. 2015(02)

[6]论媒介技术与人的环境建构——对莱文森媒介技术哲学的推进[J]. 沈继睿. 北京理工大学学报(社会科学版). 2014(05)

[7]苏珊·朗格符号思想与媒介环境学理论构建——思想基石和研究旨趣方面贡献探赜[J]. 梁颐. 东南传播. 2014(06)

[8]对媒介化社会的批判与反思——基于媒介环境学的视角[J]. 刘丹凌,赵娟娟. 学术论坛. 2014(04)

[9]中国媒介环境学现状研究[J]. 郑燕,陈静. 东岳论丛. 2014(04)

[10]尼斯特洛姆和斯特雷特论“媒介环境学是什么”[J]. 梁颐. 新闻界. 2014(05)

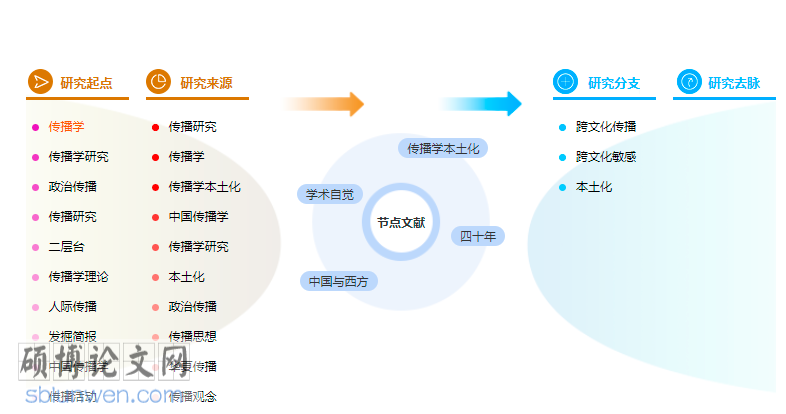

国际新闻界论文范文模板三:传播学本土化研究四十年的回顾、论争与展望(1977—2017)

从20世纪70年代末开始,我国的传播学本土化逐渐兴起,并且日益成为学界的研究热点,经历了 40年的发展,诸多学者参与了这一论题的研究与讨论,且至今各个层面的论争依然在延续中。为了更好地推进传播学本土化研究,理清过往,正视当下,展望未来,本文就此问题开展研究。本文采用文献分析法,首先从纵向维度切入,根据不同的历史语境与发展特征,将我国的传播学本土化分为三个主要阶段:从伴随意识形态对抗动机,偏重政治话语的萌发初期,到伴随学术自觉,进入文化层面的发酵、争论期,再到现今伴随传播话语权,掺杂政治动机的多元反思阶段。然后从横向维度出发,围绕传播学本土化中的几个核心问题:什么是传播学本土化,要不要进行传播学本土化,为什么进行传播学本土化,以及怎样进行传播学本土化,对传播学界的诸多观点与论争进行系统梳理与分析。在此过程中,针对传播学本土化的实现路径问题,我们将全球与地方、西方与中国两个方面的张力作为主要着力点,对其进行详细阐述。最后,本文在对诸多学术论争与观点进行梳理的基础上,对传播学本土化提出了自己的看法与反思:首先,从知识论层面,对本土化研究的基本问题进行多重反思;其次,对国传播学本土化研究的目标进行明确界定;第三,要正视传播本土化研究中客观存在的民族感;第四,对传播学本土化的几个主要层面进行了新的整理与解读;最后,针对传播学本土化的研究路径问题,强调语境、多维、互动等几个重要范畴,对中国这个字眼进行了全面解读。希望能够在传播学本土化40年的历史阶段对其进行总体回顾、展望与分析,为以后的传播学本土化研究提供一定参考。

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究问题缘起

1.2 研究价值

1.3 研究方法

第二章 “传播学本土化”四十年研究进展与研究问?的提出

2.1 相关研究逐渐深化,整体趋势表现为多元反思与重新思考

2.2 传播学学科化进程与本土化研究相互影响,几代学者着力整理反思

2.3 对"传播学本土化”基本问题的认知争议较大,尚需厘清

2.3.1 围绕本土化的概念、前提、必要性等基本范畴争论甚多

2.3.2 诸多学者对“传播学本土化”的路径进行多元反思

2.4 论争中形成共识,问fi集中在普遍_特殊,西方一中国的矛盾张力15

2.5 华夏传播研究是集中体现“传播学本土化”的重要成果之一

2.5.1 系统梳理类的华夏传播研究佳作频出

2.5.2 纵向维度方面,相关研宄以古为主,时间集中于先秦和汉代

2.5.3 横向维度方面,研宄领域集中于儒道佛几大学派、政治传播

2.5.4 注重挖掘中国独特的传播文化,如礼乐文化、周易文化等

2.5.5 随着相关研宄的深化发展,开始建构本土传播理论的尝试

2.6 问鼉的提出及研究意义

第三章 传播学本土化研究的三个主要阶段

3.1 伴随意识形态对抗动机,偏重政治层面的萌发初期(1977—1992)

3.2 伴随学术自觉,进入文化层面的发酵争论期(1993—2008)

3.3 伴随传播话语权,掺杂政治动机的多元反思阶段(2008年-至今〉

第四章 传播学本土化研究的四个核心问题

4.1 什么是传播学本土化

4.1.1 横向维度:围绕研宄对象、理论、方法、主体的论争

4.1.2 论争焦点:中国能否建立自己的传播理论

4.1.3 纵向维度:三个递进的层次是指向路径还是现状描述

4.1.4 本土化横向、纵向维度的综合解析

4.1.5 论争:华夏传播研究与传播学本土化宄竟是何关系

4.2 要不要进播学本土化

4.3 为什么进播学本土化

4.3.1 理论层面

4.3.2 实践层面

4.3.3 论争:中国的存在要求传播学本土化?注重主位研究与语境

4.4 怎样进行传播学本土化

4.4.1 全球——地方的矛盾与张力

4.4.2 西方——中国的矛盾与张力

第五章 对“传播学本土化”问题论争的反思

5.1 从知识论层面,对本土化研究的基本问腰进行多重反思

5.1.1 根据西方知识论,本土化研宄有其知识论依据与路径启发

5.1.2 回到中国文化,本土化的知识论基础有其必要性与可能性吗?

5.2 首先要明确:我国传播学本土化研究的目标究竞是什么

5.3 正视传播学本土化研究中客观存在的民族感

5.3.1 避免狭隘的民族主义误区,恰当把握张力处理

5.3.2 注重本土化的特殊语境,不能被政治动机冲击了文化自觉

5.4 传播学本土化的几个主要层面

5.4.1 研宄对象的本土化既是本土化的动机,也是其内容与目标

5.4.2 本土化理论建构是传播学本土化的长期奋斗目标

5.4.3 研究方法本土化不必强求,可根据我国的研宄实际适当尝试

5.5 如何进行传播学本土化

5.5.1 语境是一个重要范畴,在多维视野中进行传播学本土研究

5.5.2 在互动的视野中把握传播学本土研究

参考文献

[1]从新体用观的角度建构中国传播学的反思性[J]. 单波. 国际新闻界. 2018(02)

[2]“重构中国传播学”的时代场景和学术取向[J]. 吴予敏. 国际新闻界. 2018(02)

[3]影响的焦虑——关于中国传播学主体性的思考[J]. 张涛甫. 国际新闻界. 2018(02)

[4]回首与展望:反思传播学话题引言[J]. 吴飞. 国际新闻界. 2018(02)

[5]传播学的特点及其对中国的贡献[J]. 张国良. 国际新闻界. 2018(02)

[6]传播学的学术创新:原点、范式与价值准则——在“反思传播学圆桌论坛”上的发言[J]. 喻国明. 国际新闻界. 2018(02)

[7]携手共同构建人类整体传播学[J]. 邵培仁. 国际新闻界. 2018(02)

[8]中国传播学40年:基于学科化进程的反思[J]. 胡翼青,张婧妍. 国际新闻界. 2018(01)

[9]从“零”到一:中国传播思想史书写的回顾和展望[J]. 吴予敏. 国际新闻界. 2018(01)

[10]审慎对《庄子》进行传播学层面的“本土化”——与邵培仁、姚锦云两位老师商榷[J]. 尹连根. 国际新闻界. 2017(05)

以上是国际新闻界论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。