日本文化博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇日本文化博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

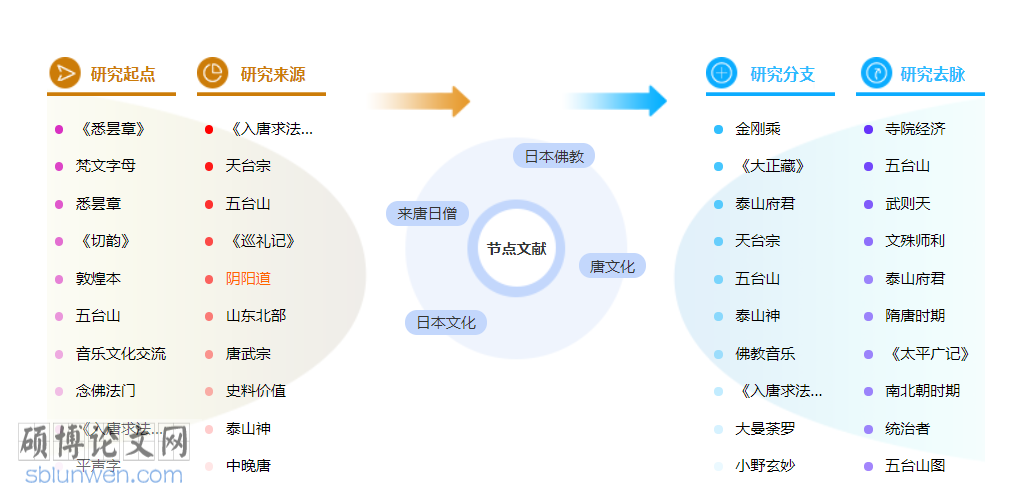

日本文化博士论文范文参考一:圆仁的入唐求法及其对日本文化的影响

日本的入唐求法僧作为唐代佛教东渡的核心载体,在唐代中日佛教交流以及日本中古文化的发展方面起到了非常重要的推动作用。圆仁是众多求法僧中被称为“日本的玄奘”的僧人,堪称中日佛教交流的代表性人物。首先,圆仁在盛唐之后入华求法巡礼各地九年零两个月,回国后大力弘扬佛教文化,是一位在唐文化东传过程中承上启下的人物。其次,他完善了日本天台宗,为日本佛教的发展作出了伟大贡献。第三,他对当时日本社会各阶层的生活,从文学艺术到民俗信仰等各个层面都具有一定的影响。最后,他留给后人一本兼具史料价值和文学价值的汉文日记《入唐求法巡礼行记》。本文以圆仁在唐的学习和其对日本文化的影响为研究主线,对他在唐文化流播日本的进程中所发挥的作用进行全面的清理,力图客观而准确地评论其在中日文化交流中的地位。具体考察和论证步骤如下:首先在导论中介绍有关圆仁文献资料的整理情况,重点介绍国内学者和日本学者的研究成果,说明进一步研究圆仁的现实意义。第一章论述圆仁来唐的历史背景。首先论述唐朝国力由盛到衰背景下的东亚国际体系。其次考察这种国际大背景下的中日文化交流情况,并在此基础上探讨圆仁来唐求法的真实身份和真实目的。第二章阐述圆仁在唐的求法活动。通过考察求法、求取佛法的途经和求取外书的内容三个方面来展开详细讨论。第三章探讨圆仁在唐的社会交往。从“圆仁在唐的四种主要社会交往、唐朝社会各阶层对圆仁的态度和社会交往在圆仁求法过程中的作用”三个层面着手进行了全面深入的研究。其中,在唐社会各阶层对其态度方面,就态度的好坏进行量化分析,更完整地考察圆仁在唐的社会交往状况。第四章考察圆仁对日本佛教的影响,主要就天台宗、观音信仰、文殊信仰等方面进行论述。本章首次较深地讨论了圆仁对天台宗的发展和完善。探讨了圆仁和文殊信仰的关系,并全面系统地考察了学界不太关注的观音信仰对圆仁的影响。第五章、第六章、第七章、第八章通过考察日本平安时期形成和发展起来的较有代表性的各种文化现象,进一步探讨圆仁对日本语言文字、文学、音乐、美术和民俗信仰的影响,对其在中日文化交流史上的地位以及对日本文化的影响做出更为公正准确的评价。第九章从“圆仁在中日文明交往中的作用、圆仁的精神及其对当代人的启示和圆仁入唐求法所体现的文明交往特点”三个方面进一步探讨和总结唐代中日之间的文明交往。客观地说,学术界尤其是日本学界关于圆仁的研究成果已经不少,要想在众多学者颇多耕耘的这一研究领域寻找新的突破点实非易事。此论文力求在尊重前人研究成果的基础上,对圆仁来唐求法及归国后的文化贡献作进一步探讨,一方面填补中国学术界的空白,另一方面也为日本学术界的研究提供一些新的视角。

中文摘要

Abstract

导论

一、选题的意义

二、相关概念的界定

三、研究现状

四、研究方法

五、研究资料的类型与存世现状

第一章 圆仁入唐求法的背景

第一节 唐册封体制下的中日文化交流

一、册封体制

二、9世纪前期的日本遣唐使

第二节 圆仁入唐求法前的经历

一、圆仁师事最澄

二、圆仁入唐求法动机的形成

第二章 圆仁在唐的求法活动

第一节 圆仁在唐的求法历程

一、圆仁求法的第一站——扬州

二、圆仁求法的第二站——赤山法华院

三、圆仁求法的第三站——五台山

四、圆仁求法的最后一站——长安

第二节 圆仁的求法途经

一、圆仁求取佛法的途经

二、圆仁求取经典的途经

第三节 圆仁求取的外书

一、语言文学类

二、典章礼仪制度和地志类

三、日常生活类

第三章 圆仁在唐的社会交往

第一节 圆仁在唐的四种主要社会交往

一、圆仁和各级政府官员的交往

二、圆仁和僧侣的交往

三、圆仁和普通民众的交往

四、圆仁和新罗人的交往

第二节 唐朝社会各阶层对圆仁的态度

一、唐朝廷和各级政府官员对圆仁的态度

二、僧侣对圆仁的态度

三、普通民众对圆仁的态度

四、新罗人对圆仁的态度

第三节 社会交往在圆仁求法过程中的作用

一、圆仁和他人的物质交往

二、圆仁和他人的精神交往

三、圆仁和他人的政治交往

第四章 圆仁对日本佛教的影响

第一节 圆仁归国后的弘法活动

一、归山

二、灌顶、授戒和修法

三、示寂

第二节 圆仁对日本天台宗的影响

一、确立天台密教体系

二、引入法照的五会念佛

三、弘传法华忏法

四、宣扬戒律并重视授戒

第二节 圆仁和文殊信仰

一、五台山文殊信仰对圆仁的影响

二、归国后圆仁对文殊信仰的推广

第三节 圆仁和观音信仰

一、圆仁与《观世音经》

二、入唐途中圆仁对观音灵验的亲身体会

三、唐观音应化信仰对圆仁的影响

四、回国后圆仁对观音信仰的推广

第五章 圆仁对日本语言文字的贡献

第一节 圆仁传入的梵文

一、圆仁在唐对梵语的学习

二、《请来目录》中的梵汉两体和梵字本经卷

三、圆仁悉昙学在日本的流传及影响

第二节 圆仁传入的汉语

一、圆仁在唐对汉语的学习

二、圆仁传入的新汉音

三、圆仁的汉文著作

第六章 圆仁对日本文学的影响

第一节 日记在日本平安时期的发展

第二节 《入唐求法巡礼行记》的叙述特色

一、人称的转换

二、视角的切换

第三节 《入唐法巡礼行记》的文学性

一、从圆仁对人物的描写看《行记》的文学性

二、从圆仁对景物的描写看《行记》的文学性

三、从圆仁对人文景观的描写看《行记》的文学性

四、从圆仁对民间疾苦的描写看《行记》的文学性

第七章 圆仁对日本佛教音乐和美术的影响

第一节 圆仁对日本佛教音乐的影响

一、圆仁在唐观摩的佛教法会仪式

二、圆仁创立天台声明

第二节 圆仁对日本佛教美术的影响

一、圆仁带回的密教方面的美术资料

二、圆仁请回的天台宗图像

三、圆仁在日本佛教雕刻方面的贡献

四、圆仁在日本佛教建筑方面的贡献

第八章 圆仁对日本民俗的影响

第一节 赤山明神与泰山府君

第二节 泰山府君祭

一、安倍晴明

二、泰山府君祭的影响

第三节 泰山府君信仰

一、日本民间的泰山府君信仰

二、赤山禅院(赤山神社)

第九章 从圆仁入唐求法看唐代中日之间的文明交往

第一节 圆仁在中日文明交往中的作用

第二节 圆仁的精神及其对当代人的启示

一、知难而进、勇往直前的精神

二、吃苦耐劳、情达变通的精神

三、志存高远、不断精进的精神

四、刻苦求学、治学严谨的精神

五、诲人不倦、造福世人的精神

第三节 圆仁入唐求法体现出来的文明交往特点

参考文献

附录 慈觉大师圆仁年表

攻读博士学位期间取得的科研成果

后记

作者简介

参考文献

[1]探寻遣唐使圆仁僧入唐路径[J]. 王其银. 江苏地方志. 2009(04)

[2]圆仁与中国天台宗[J]. 陈坚. 世界宗教文化. 2009(03)

[3]泗州僧伽大圣信仰试探[J]. 包得义,周旺强. 经营管理者. 2008(17)

[4]日本阴阳道的流变[J]. 王静,王铁钧. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版). 2008(11)

[5]圆仁游历山东路线及中晚唐山东北部地区的生态环境———以《入唐求法巡礼行记》为中心[J]. 陆宜玲,樊庆臣. 滨州职业学院学报. 2008(01)

[6]圆仁游历山东路线及中晚唐山东北部地区的生态环境———以《入唐求法巡礼行记》为中心[J]. 陆宜玲,樊庆臣. 滨州职业学院学报. 2008 (01)

[7]当下小说叙述人称研究之弊[J]. 尹航. 中共济南市委党校学报. 2007(04)

[8]日人圆仁视野中的唐代乡村社会[J]. 王福昌. 华南农业大学学报(社会科学版). 2007(01)

[9]《入唐求法巡礼行记》中的“是”字判断句[J]. 何辉凤,唐韵. 现代语文. 2006(06)

[10]论白居易《百道判》的思想价值[J]. 付兴林. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版). 2005(06)

日本文化博士论文怎么写

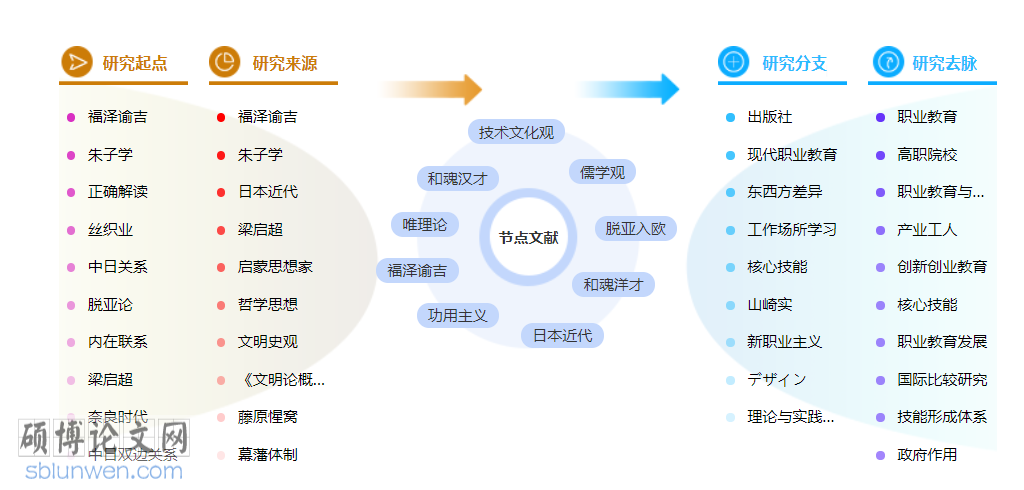

日本文化博士论文模板范例二:日本近代技术文化观的演进

从科学技术与社会的视野看待技术的发展过程,就会发现近代社会的政治、经济、文化等各种因素都对技术体系产生影响,反过来近代技术体系一旦在生产方式上成熟和完善后或者说技术体系逐渐获得和完善了自己的社会属性,形成了自己的社会角色与社会相互融合后,近代技术的自然属性才对社会变迁起着决定性作用。综观日中两国近代社会发展进程,我们不难发现近代社会变迁的过程亦是技术体系与社会实现一体化的过程。在这一过程中,日本成为成功者,中国则沦为失败者。郭沫若在分析日中两国的近代社会变革一成一败的时,认为:“中国固有文化的负担太重了,日本的负担没有中国那么样重,所以便走得快。”从日本近代技术文化观的演进过程中,我们亦可以看到日本人较为圆满地完成了对近代技术文化整合的进程。这亦是日本近代化成功的一个重要因素。就日本近代技术文化观的演进的具体进程来讲,可分为和魂汉才阶段、和魂洋才阶段和脱亚入欧阶段。日本近代技术文化观的演进过程就是近代日本逐渐认识近代技术文化的实证主义和理性主义的进程;逐渐理解对技术伦理上的功利主义和怀疑主义的进程。更为重要的是对近代技术文化的社会态度上,近代日本认识到要想引入西方的近代科学和技术,就需要认同与近代技术相应的近代社会制度、近代教育体系乃至近代技术文化。

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 问题的缘起与研究意义

1.1.1 问题的缘起

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国外学者的相关研究

1.2.2 国内学者的相关论述

1.3 基本思路与研究方法

1.4 论文创新点

第2章 理论概念与分析工具

2.1 技术文化

2.1.1 “技术—文化”互动视野中的技术文化

2.1.2 技术文化的属人性

2.1.3 技术文化的价值渗透性

2.1.4 技术文化演进的历史性

2.2 技术文化观

2.2.1 技术文化观的基本概念

2.2.2 农本技术文化观对农本技术文化的整合

2.2.3 近代技术文化观对近代技术文化的整合

第3章 和魂汉才技术文化观—对农本技术文化的解读

3.1 日本近世技术的发展

3.2 日本自生的近世技术文化

3.3 朱子学视域中的和魂汉才技术文化观

3.3.0 儒学与和魂汉才

3.3.1 藤原星窝的性理说

3.3.2 林罗山的阴阳五行说

3.4 徂徕学视域中的和魂汉才技术文化观

3.4.1 徂徕学对“汉才”的重新解读

3.4.2 徂徕学对“和魂”的重新建构

3.5 和魂汉才技术文化观对日本近代技术文化整合的性质与功能

第4章 和魂洋才技术文化观—对西方近代技术文化的借鉴

4.1 近代技术的传入和对外的锁国体制

4.2 日本的开国与近代技术文化的传播

4.3 洋学视域中的和魂洋才技术文化观

4.3.1 杉田玄白与《解体新书》

4.3.2 佐久间象山的“东洋道德,西洋艺术”技术文化观

4.3.3 吉田松阴的“和魂”观和横井小楠的“洋才”观

4.5 和魂洋才技术文化观对日本近代技术文化整合的性质与功能

第5章 脱亚入欧技术文化观—对近代技术文化的认同

5.1 明治政府的成立与近代技术的大量引进

5.2 文明开化与近代技术文化的传播

5.3 西周的近代启蒙思想

5.3.1 实证主义的世界观和功利主义的伦理观

5.3.2 国家主义的政治观

5.3.3 建构主义的文化观

5.4 福泽谕吉与脱亚入欧技术文化观

5.5 脱亚入欧技术文化观对日本近代技术文化整合的性质

5.6 脱亚入欧技术文化观对日本近世技术文化整合的功能

第6章 结论

6.1 近代技术对日中两国的冲击

6.2 日中接受近代技术文化过程的共同点

6.3 日中接受近代技术文化过程的差异

6.4 日中技术文化观的差异

6.4.1 日中对于技术文化的本质认知

6.4.2 日中对于近代技术文化的伦理理解

6.4.3 日中对于技术文化的社会态度

参考文献

致谢

作者简介

攻读学位期间发表的论著及获奖

参考文献

[1]福泽谕吉的“肉食说”及其在日本近代文明史上的意义[J]. 徐静波. 深圳大学学报(人文社会科学版). 2009(04)

[2]《脱亚论》解读过程中的误区[J]. 何为民. 日本学刊. 2009(04)

[3]试论福泽谕吉的“贸易立国论”[J]. 冯玮. 复旦学报(社会科学版). 2009(02)

[4]论日本幕末时期武士忠诚意识的演变——以吉田松阴为例[J]. 唐利国. 北京师范大学学报(社会科学版). 2008(06)

[5]论横井小楠的经济思想[J]. 刘毅,孙洋. 理论界. 2008(11)

[6]江户初期禅僧对“朱子学”的皈依与“脱佛入儒”[J]. 王明兵. 东北师大学报(哲学社会科学版). 2008(01)

[7]明治前夕日本近代化政治思想的萌芽[J]. 许晓光. 世界历史. 2007(06)

[8]东亚哲学史上西周思想的意义——透视“哲学”用语的定译理念[J]. 卞崇道. 杭州师范学院学报(社会科学版). 2007(06)

[9]西周在西方哲学范畴汉字化上的贡献[J]. 徐水生. 延边大学学报(社会科学版). 2007(04)

[10]儒学在日本现代化中的命运[J]. 徐水生. 求是学刊. 2006(06)

日本文化博士论文范文参考

日本文化博士论文范文模板三:日本文化中的猴形象研究

日本猴在距今四五十万年前已先于日本人在日本列岛繁衍生息,其与日本人的交点最早可追溯至绳文时代,之后更是以各种形式保持着与日本人的接触。两者的接触史,同时也是日本人观察、认知日本猴并反思自身的过程,在这一过程中形成了日本独有的猴文化,出现了大量丰富的猴形象。似人而又非人的日本猴及其文化形象是深入理解和研究日本人和日本文化的重要镜鉴,猴形象从古到今的转变,展现出日本文化中自我和他者概念的转变过程,从中可以看出日本社会思维结构的变化,因而其研究具有较大的学术价值和现实意义。针对日本猴形象的研究在中日两国均已有一定积累。中国国内的研究起步较晚,多为单篇论文或曰个案研究,系列论文都很少见。日本的研究也多为具象研究,虽具有较高资料价值,但鲜见深度分析。中日两国的研究目前都未能清晰勾勒出日本猴形象发生、发展、变迁的脉络,都存在缺乏整体观照的问题。本研究是针对日本文化中猴形象的系统深入的整体性研究,可以弥补学界相关系统性研究阙如之不足,同时与近三十年学界动物转向的大趋势也是契合的。本研究是综合运用四重证据法和N级编码论解决日本学领域具体问题的大胆尝试。同时结合民俗学的理论,借鉴考古学的研究成果,系统深入地研究日本文化中的猴形象。除绪论和结论外,论文正文共由六章组成。第一章借鉴考古学的研究成果,通过作为第四重证据的物的叙事和图像叙事去追溯日本猴形象的文化大传统,指出绳文后期出现了对猴的原始生殖崇拜,绳文晚期只有少数人可以佩戴的猴桡骨制耳饰成为身份的象征,体现出猴的特别之处,可以看作对猴的原始崇拜的另一方面。这种崇拜以猴玩具、猴信仰等各种形式传承至后世。第二章将作为第一重证据的传世文献和作为第二重证据的文字两部分内容合并,梳理日本与猴相关的汉字的演变规律,并对《日本书纪》代表的早期经典文本中的猴书写进行论述。结果发现,日本与猴相关的汉字的演化是日本的“言灵”信仰与中国古代猿猴观共同作用的结果,而《日本书纪》中的猴在在出现之初便与天皇的政治活动及神灵祭祀有着密不可分的联系,甚至被抬高到日本皇室祖神使者的地位,在天武天皇时代还被列入禁猎禁食名单,成为政教合一的缩影。第三章至第四章与口传相关的内容属于第三重证据。第三章分析日本较早被记录下来的口传文学“说话文学”中的猴形象,指出其中的猴的神性逐渐失落,动物性逐渐回归。第四章以同属口传范畴的“昔话”为文本,基于柳田国男、关敬吾、稻田浩二等代表性研究者编著的“昔话”集,指出其中的猴多为负面形象,但也存在难以界定是正面形象还是负面形象的情况,体现出猴形象的复杂性。第五章的民俗信仰属于第三重证据中的非物质文化遗产,具体将对属于民俗学中民间医学范畴的民俗医疗,以及厩神信仰、庚申信仰等民俗信仰中的猴进行论述。民俗医疗中的猴浑身是宝;厩神信仰有可能从中国传入,但应该是只传入了猴治马病这一信仰,而舍弃掉了“马上封侯”的寓意;庚申信仰由中国传入日本后,变成了典型的混合型信仰,反映着日本人对多种信仰的糅合,其中的猴作为主尊的侍者出现,是神的使者这一身份的变相体现。第六章聚焦近现代文学典型文本对猴形象的改编和演绎,重点选取芥川龙之介和椋鸠十两位作家的作品进行分析。芥川作品中的猴延续了日本“昔话”中恶猴的形象,同时与贯穿其晚年作品的“恶”的主题相呼应。作为动物小说家的椋鸠十的作品中则出现更多有关猴的生态叙事,体现出世界形势的影响。整体而言,日本文化中的猴形象先是经历了绳文时代的独立发展,定下特别甚至神秘的基调,而后在汉字编码、厩神信仰、庚申信仰等方面受到中国等外来文化的影响,同时却呈现出与中国不尽相同的发展。另一方面,口传文艺中的日本猴多为负面或“恶”的形象,或者是由圣转凡、由正转负的转折点。此外,日本近代文学作品中出现较多且较典型的猴基本延续了猴跌落神坛后的负面形象,而现代文学中出现较多且较典型的猴形象之所以向正面转化,是因为受到了世界范围内动物保护主义的影响。通过对日本文化中猴形象变迁路径的梳理和论述,本论文为日本吸收外来文化时的特征提供了新的例证和阐释,同时也体现出猴形象在日本文化研究中的重要位相。

中文摘要

abstract

绪论

研究背景与意义

研究现状

研究方法与思路

第一章 物与图像:日本猴形象的文化大传统

第一节 从狩猎对象到崇拜对象、身份象征

第二节 民间猴玩具中的文化传承

小结

第二章 文字书写:有关日本猴的文字编码与早期经典

第一节 文字编码的演变:“言灵”信仰与中国古代猿猴观

第二节 早期经典中的表述:《日本书纪》中的猴与政治叙事

小结

第三章 口传文艺:日本说话文学中的猴形象

第一节 《日本灵异记》中的猴

第二节 《今昔物语集》中的猴

第三节 《古今著闻集》中的猴

小结

第四章 口传文艺:日本“昔话”中的猴形象

第一节 《日本的昔话》中的猴

第二节 《日本昔话大成1 动物昔话》中的猴

第三节 《新版日本昔话手册》中的猴

小结

第五章 非遗传承:民俗信仰中的日本猴

第一节 日本猴与民俗医疗

第二节 厩神信仰的传入

第三节 日本猴与庚申信仰

小结

第六章 后代创作:日本近现代文学典型文本中的猴形象

第一节 芥川龙之介作品中的猴形象

第二节 椋鸠十猴故事中的生态叙事

小结

结论

参考文献

附录

作者简介及在学期间所取得的科研成果

后记

参考文献

[1]民俗医疗、医疗民俗与疾痛叙事研究述评——兼论建构医疗民俗学理论范式的可能性[J]. 戴望云. 杭州师范大学学报(社会科学版). 2019(06)

[2]“弼马温”渊源新辨——兼论中国古代猴马民俗与《西游记》小说的创作[J]. 姜荣刚. 文化遗产. 2019(05)

[3]猴子、大米与樱花——关于大贯惠美子的历史象征主义[J]. 张沐阳. 原生态民族文化学刊. 2019(04)

[4]动物史的起源与目标[J]. 陈怀宇. 史学月刊. 2019(03)

[5]文学人类学的理论与方法[J]. 叶舒宪. 上海交通大学学报(哲学社会科学版). 2019(01)

[6]历史学的“动物转向”与“后人类史学”[J]. 陈怀宇. 史学集刊. 2019(01)

[7]从儿童文学中的动物形象看中日两国的儿童教育观[J]. 张婷婷. 东北亚外语研究. 2018(04)

[8]解析村上春树《品川猴》——以小说关键词为中心[J]. 陈舒. 青年文学家. 2018(30)

[9]中国古代猴子与马组合形象的渊源、功能以及寓意[J]. 张长海. 文物世界. 2017(02)

[10]从玉教到儒教和道教——从大传统的信仰神话看华夏思想的原型[J]. 叶舒宪. 社会科学家. 2017(01)

以上是日本文化博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。