本文是一篇电气自动化论文,本论文首先分析矿用电机车储能电源与充电技术的现状,指出传统铅酸电池及充电方式在实际应用中的局限性,提出混合储能车载充电系统,采用三相PWM整流器作为前级整流电路,双向半桥Buck/Boost变换器作为后级DC-DC充电电路,以实现对铅酸蓄电池与超级电容器的高效充电控制。

1 绪论

1.1 选题背景及意义

煤炭行业在我国工业快速发展的进程中有着功不可没的地位。矿用电机车作为煤矿开采运输工具之一,在井下需要完成对人员、材料及各类设备的运输[1]。目前井下电机车主要分为架线式电机车和蓄电池电机车两大类[2],架线式电机车顶部集电弓与架线接触常常会产生火花,这在瓦斯含量高的矿井中尤为危险,而且由于固定的架线路径限制,架线式电机车在矿井中的移动缺乏灵活性,限制了其在复杂地形或紧急情况下的调整和反应能力。相比之下,蓄电池电机车具有灵活性高、机动性强、无火花且易于防爆、供电成本低等优势,在井下得到了广泛应用[3]。

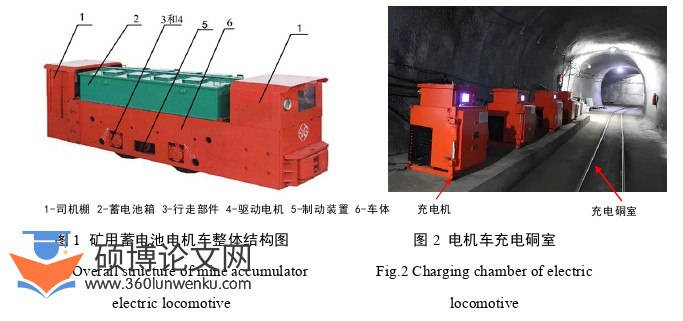

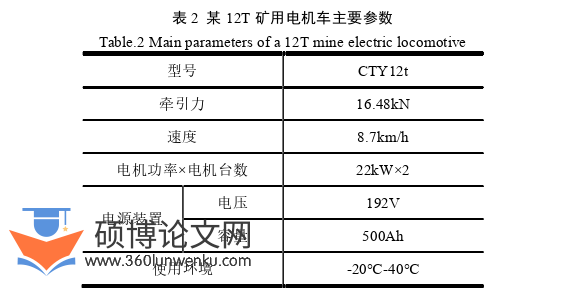

目前矿用电机车广泛使用的储能电源是铅酸蓄电池,如图1所示。据了解,矿用蓄电池电机车目前主要存在以下两个问题:第一个储能电源问题。传统铅酸蓄电池体积大、使用寿命短,且本身的功率密度较低,无法实现瞬间大电流的输出,对于井下频繁启动、制动的作业方式不合时宜[4]。第二个是储能电源充电过程繁琐,充电功率低问题。充电需使用吊车将蓄电池从电机车上吊离至专用的充电硐室,然后再进行充电,完成后再吊回至电机车,如图2所示。这种充电方式要求电机车有多套蓄电池进行替换,采用恒流或恒压充电,充电过程需要人工来控制,智能化水平低[5]。多数情况下蓄电池甚至不能充满或者造成过充,影响蓄电池使用寿命,而且,极易造成蓄电池酸液挥发泄露,不仅污染井下充电环境,还会危害看护人员的身体健康[6]。

电气自动化论文怎么写

....................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电机车储能电源研究现状

矿用电机车的储能电源会直接影响到供电质量和续航里程。根据储能特性,矿用电机车储能装置分为能量型储能与功率型储能,其中能量型储能器件主要包括铅酸蓄电池、锂离子电池等,功率型储能器件主要有超级电容器等。

(1)铅酸蓄电池

目前,铅酸蓄电池是电机车使用最广泛的储能设备,主要因其价格低廉、技术成熟和高安全性等优点。然而,铅酸蓄电池也存在诸多局限,如电池寿命短、能量密度低、循环次数有限,并且充电时间长[13]。以湖南湘潭某公司生产CTY-12型电机车为例,完全充满需要8至10小时,而且为了确保安全,充电过程需要专人监管,进一步提高了人力成本。在复杂的工况如爬坡或载重时,铅酸蓄电池往往无法及时提供足够大的电流输出。更严重的是,铅酸电池可能发生酸液泄漏,对环境造成污染并危害工作人员的健康[14]。这些问题限制了铅酸蓄电池在矿用电机车领域的进一步发展和应用。

(2)锂离子电池

锂电池属于高能量转换效率的化学电源,其工作原理基于锂离子在正负极之间的定向移动来输出电能,与传统蓄电池相比,锂电池性能优势更为明显。如高储能密度,在能量密度相同的条件下,锂电池的体积和重量都显著低于铅酸电池;优良的循环性能,能够支持多次充放电;以及低自放电率,低功率损耗[15]。

锂电池最初被用于便携式小型电子设备,随着电池技术的进步,其在矿用电机车领域也有所应用。文献[16]提出一种基于磷酸铁锂电池作为蓄电池电机车的动力电源方案,重点设计了锂电池电源装置的充放电系统,达到了预期的效果。文献[17]针对矿井复杂环境下电机车锂离子电池的过充或过放引起的不可逆容量损耗问题,提出一种基于有限差分双扩展卡尔曼滤波的锂离子电池容量与荷电状态协同估计方法,该方法在电机车不同工况下都表现出更好的适用性,为锂电池电机车充电管理提供了一种有效的技术手段。

......................

2 混合储能车载充电系统

2.1 车载充电系统的拓扑结构

2.1.1 系统的整体结构

矿用电机车充电方式经历了从传统的拆卸电池式充电,到如今的车载充电技术,且车载充电技术依旧不够成熟,车载充电虽然可以提高电机车电池充电便捷性,但也占用了车内多余的空间;蓄电池式电机车储能电源单一,采用混合储能式电源增加了额外的体积和重量。

本文以矿用电机车车载充电为研究出发点,结合铅酸蓄电池和超级电容器的互补优势,组成混合储能车载充电系统,简化电机车充电流程,改善充电控制策略,提高电机车充电效率和质量。图8中的后级DC-DC电路为双向的,当电机车工作于充电状态时,DC-DC电路给混合储能装置充电;当电机车工作于运行状态时,混合储能装置通过DC-DC电路给电动机提供能量。图8中的逆变驱动部分不作为本文的研究范围。

考虑到井下供电电源多为三相交流电,因此对于前级整流电路采用三相PWM整流电路。其充电主回路由滤波器、前级带有功率因数校正的(Power Factor Correction,PFC)整流电路以及后级双向DC/DC电路组成。工作时从井下三相电源取电,直接连接车载充电机,经过滤波、整流、DC降压给蓄电池和超级电容器充电。下面对前后级电路结构选型作具体分析。

..........................

2.2 混合储能充电特性分析

在分析混合储能电机车车载充电电路之前,需要明确铅酸蓄电池和超级电容器的等效模型,确定电机车的充电参数,并分析其各自的充电特性。以下将分别对铅酸蓄电池和超级电容器进行分析。通常使用电阻、电容和理想电压源等元件来模拟其外部特性,以反映它们在实际运行中的工作状态。

2.2.1 超级电容器充电特性及建模分析

超级电容器作为一种具有优良性能的储能器件,在工作应用中,一般采用集总电路建立其数学模型,常见的超级电容器等效电路模型如图 所示。其中18(a)图所示为经典RC等效模型,将理想电容器CF与电阻Rep并联后再与电阻Res串联,Rep阻值常常很大,代表超级电容器保持电量的能力[52];18(b)图为简化RC模型,将其看作等效电容CF与电阻Res串联的结构,即将Rep看作断路处理,该模型计算简单,能够较为准确反映超级电容器充电特性。考虑到矿用电机车充电环境以及计算合理性,本文后续将采用经典RC模型来分析。

电气自动化论文怎么写

从表中可知,电机车工作时额定功率需求为44kW,假设工作1h,则需要总能量大小EESS为44kWh。工作时超级电容器提供功率通常较高,但持续时间较短,适合在几秒钟到十几秒钟的短时间内提供额外功率。超级电容器单体选择参数为:usc-cell=2.7V,u0=0V,Csc-cell=100F,最大充电电压为220V,根据前面的表达式计算得出,取Npsc=5,Nssc=75。

.....................

3 混合储能电机车车载充电控制策略研究 ........................... 35

3.1 前级三相PWM整流器控制策略 .............................. 35

3.1.1 三相PWM整流器控制方法 ............................... 35

3.1.2 基于电压电流双闭环控制 ................................... 37

4 混合储能电机车车载充电系统硬软件设计 ......................... 55

4.1 系统主电路及其参数设计 .......................... 55

4.1.1 主电路设计 ................................... 55

4.1.2 主电路参数设计 ............................ 55

5 混合储能电机车车载充电系统仿真和实验分析 .............................. 67

5.1 充电系统仿真分析 ........................ 67

5.1.1 仿真模型搭建 ....................................... 67

5.1.2 车载充电系统仿真结果分析 .............................. 68

5 混合储能电机车车载充电系统仿真和实验分析

5.1 充电系统仿真分析

5.1.1 仿真模型搭建

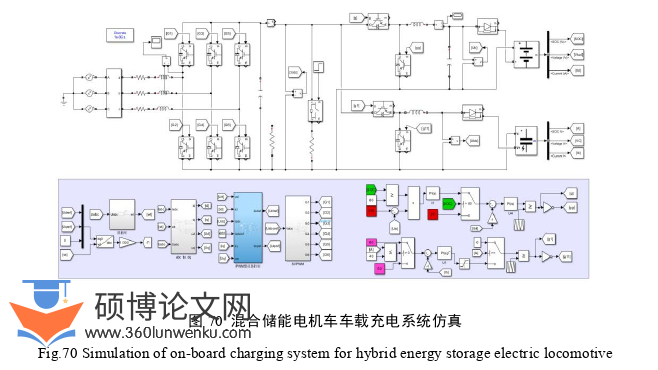

为了验证所采用的充电电路以及提出控制策略的可行性与有效性,在MATLAB/Simulink中搭建了如图70所示的混合储能电机车车载充电系统仿真模型,该仿真模型主要由前级三相PWM整流电路,后级带混合储能的双向DC-DC电路及其对应各自控制部分组成。

电气自动化论文参考

其中整流电路通过电压外环电流内环解耦的矢量控制,经过SVPWM调制输出六路PWM脉冲驱动前级开关管,从而使整流电路稳定输出直流电压供给后级;后级DC-DC降压电路对蓄电池采用SOC阈值切换的双闭环充电控制方式,对超级电容器采用基于SOC的分段恒流充电控制策略,输出驱动信号分别控制混合储能充电。

由于实际情况下蓄电池和超级电容器的容量较大,要完全充满时间较长,为缩短仿真时间,将超级电容器容量设置为5F,蓄电池容量设置为10Ah。仿真时间为4秒。仿真中其它相关参数将在表5给出。

.................................

6 结论与展望

6.1 结论

作为煤矿井下运输设备,矿用电机车已有多年的应用。但实际运行过程中仍暴露出若干技术缺陷。本研究基于电机车的作业环境特征与工作原理,重点对其充电装置实施了技术升级与系统优化。主要集中在三个方面:其一,采用性能更优的混合储能替代传统单一的储能器件铅酸蓄电池;其二,采用车载充电方式取代了原先的拆卸式充电。简化了充电流程,缩短了充电时间,提高了充电效率,后期维护简便且不会造成环境污染;其三,改进了前级整流电路,采用控制效果更佳的线性自抗扰控制器替代传统的PI控制器,显著减少了由于前级电压波动和电流畸变所引起的后级充电电路不稳定问题。经过对混合储能电机车车载充电系统的深入研究,总结为以下几点结论:

(1)通过分析矿用电机车的储能电源及充电技术的现状,确定采用混合储能电源替代传统铅酸蓄电池作为储能电源。在此基础上,选定了电机车车载充电主电路结构,并对前后级电路进行合理选型。

(2)分析了混合储能电源的充电特性并进行建模,找出了超级电容器充电的最佳效率电流以及蓄电池充电的SOC切换点。通过对不同充电方式的比较,最终确定蓄电池采用基于SOC的恒流转恒压充电策略,而超级电容器则采用恒定大电流转小电流充电方式以提高充电效率。针对前后级充电电路的拓扑结构和运行特性进行了分析,建立了相应的数学模型。

(3)优化了控制策略,前级三相PWM整流器通常采用电压电流双闭环PI解耦控制,但PI控制器在启动时及受到扰动时的控制效果不理想,为此,引入线性自抗扰控制来减少电压波动和电流畸变。而后级的DC-DC充电电路,设计了蓄电池恒流转恒压控制和超级电容器的大电流转小电流控制策略,并依据系统的传递函数构建控制环路,确定相关控制参数。

参考文献(略)