本文是一篇艺术论文,本研究挖掘音乐可视化与人工智能生成艺术在传统文化表达中的潜力,通过文献分析的方法调研现有研究并采用多学科交叉的研究方法,融合计算艺术学、音乐声学与人工智能技术展开系统性探索。

第1章诸论

1.1研究背景

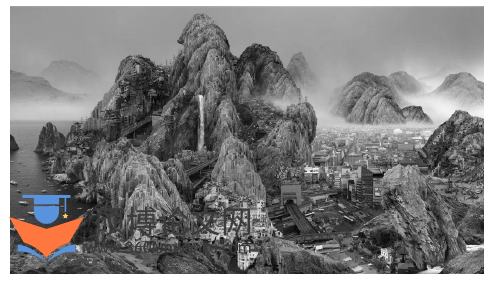

中国传统文化源远流长、博大精深,历经数千年的发展,形成了独具特色的艺术体系,其中编钟音律与山水画作为文化瑰宝,承载着深厚的历史底蕴与丰富的文化内涵。它们作为东方艺术体系的代表,在跨模态研究与动态生成领域具有独特的理论价值和实践潜力。编钟凭借精准的音律,承载着深厚的历史文化价值,被誉为“音律之瑰宝”,其独特的青铜铸造工艺包括形状、大小、材质等因素共同决定了其独特的音色和音律,彰显着古人卓越的音乐智慧。曾侯乙编钟的"一钟双音"现象揭示了先秦十二律体系的精密数理建构,其音程关系严格遵循着数理逻辑,为跨模态艺术提供了可解析的天然映射路径。山水画则以独特的笔墨语言、深远的意境营造,展现“诗画同源”的美学境界,借山水之形,传达画家对自然、人生的感悟。山水画追求意境的画面构成与灵动的笔法节奏构建了中国画自成一派的美学基础与特征,恰好与动态生成所要体现的飘渺重构不谋而合。

在现代科技飞速发展的时代,如何让中国传统文化在新时代焕发出新的生机与活力,已然成为一件极具现实意义的话题。不断演进的技术既是文化传播的工具和载体,也是文化传播的加速器[1]。当今的数字媒体行业,各类设计软件的广泛应用已经促使多种传统艺术向互动艺术转型,在影视、游戏等领域,数字化设计软件极大帮助中华传统元素的创新呈现,让观众与玩家能沉浸式感受传统文化魅力。互动艺术的兴起,革新了艺术的表现与体验模式,打破了传统单一的展呈方式,借助数字化手段构建起创作者与受众的互动桥梁,使受众成为艺术创作的参与者。

..................

1.2研究目的

中华上下五千年,保存了数不尽的优秀传统文化,这种丰富的底蕴为艺术创作者提供了不少的创作灵感。本研究聚焦于美术与音乐领域的文化遗产,利用前沿技术创新传统文化遗产,用传统音乐与传统美术进行解体重构,打造新的交互媒介。本研究希望实现音画同构的艺术效果,让用户沉浸式感受音律与动态画面融合所产生的艺术魅力,同时还能亲身参与创作过程,领略音乐与美术相互交融的感染力,从而有效拉近传统文化与大众之间的距离,为传统文化的现代化再创作提供思路和方法,进一步深化文化遗产的保护与传承。

随着科技的发展,跨文化传播更注重文化间的互动性与融合性,注重不同文化在交流过程中进行相互转化与再创造[2]。数字媒体技术中的跨模态可视化技术,是数字艺术创作中的研究方向之一,它可以构建一套实时交互功能艺术系统。本研究希望搭建一套能够实现音律参数化与视觉生成的算法框架从而让中国传统的音乐与绘画共同传承。该算法框架将基于对编钟音律和山水画视觉元素的深入分析,建立起二者之间的映射关系,以此增强文化传播的互动性与趣味性。

在研究音乐可视化的同时,本研究将人工智能技术融入文化传播领域,创新性地提出一种以用户参与和互动生成为核心的文化传播模式,整合先进的数字媒体技术和人工智能算法,实现用户与系统之间的实时交互,让用户能够通过操作和反馈,实时影响音画的生成和展示效果。此模式旨在打破传统文化数字化进程中出现的“技术悬浮”与“文化失语”两大困境,全面验证人工智能辅助数字媒介在推动传统文化传播过程中的创新价值,为文化遗产的数字化传承提供充分的实践依据。通过实际应用和用户反馈,不断优化系统和算法,提高数字媒介在传统文化传播中的效果和影响力。

..........................

第2章文献考察与现有研究分析

2.1文化遗产数字化的技术应用与演进

2.1.1以编钟为对象的数字化应用范例

编钟作为中国古代礼乐文明的重要载体,其音律体系兼具文化象征与数理逻辑。在数字化进程中,已实现高精度音源采集,如“数字编钟”微信互动小程序通过数字采集收录文物“曾侯乙编钟”的声音,让用户可以在手机屏幕上模拟敲击编钟,同时可以自主创作编钟曲目。但现阶段编钟交互系统展示手段单一、用户操作受限、沉浸感低[3]。上海博物馆利用数字化技术对馆藏编钟进行全方位记录和展示,通过3D建模还原器物形态,但未解决音律动态模拟问题,其交互系统仅支持单音触发,无法复现编钟“一钟双音”的声学特性。现阶段编钟交互系统仅仅实现了两个方向的展示:一是图像、文字、声音等的静态展示,另一种是技术植入的纯互动装置。单一的展示手段以及专业要求较高的控制器操作导致用户操作受限、且沉浸感低,用户接受编钟信息更加困难[4]。(详见第3.1.2节)

2.1.2山水画数字化应用范例与跨模态生成艺术演进

艺术论文怎么写

.....................

2.2现有研究与应用工作存在的局限性

2.2.1技术局限

在海外,文化遗产活化一直是数字艺术创作的核心方向。国外利用虚拟现实、交互设计等先进技术,对本国文化进行沉浸式的数字化保护以及传播。举例来讲,美国纽约大都会艺术博物馆依靠虚拟现实技术,观众能够在沉浸式的环境当中参观博物馆的各个展厅,鉴赏珍贵的艺术作品;法国卢浮宫借助交互设计,为观众营造出更具个性化的参观体验,帮助观众更深入地理解艺术作品背后所蕴含的故事。这些均是借助数字技术对传统文化加以保护与传播的典型实例。

相较于海外,目前我国文化遗产数字化研究较为分散,各地区分化严重,对不同文化元素之间的跨界融合与互动探索相对较少。现有音画映射多基于西方抽象艺术,对中国传统音律与水墨美学的参数化关联缺乏系统性研究。也有博物馆对跨界的文化遗产输出进行了实践,比如四川博物院推出的“重返三星堆——古蜀王国奇幻之旅VR沉浸式体验展”,借助数字设备,人们可以“穿越”回三千年前的三星堆古国,在视觉效果的巨大冲击下,“身临其境”感受三星堆文化的传统魅力,获得感官与情感的双重满足。山西博物院借助小程序,推出黄河文化云展览,为人们“云端”欣赏黄河的地理风貌,了解黄河灿烂文明提供了便利[5]。但这类跨界数字展仅仅代表着当地的博物馆对新技术的尝试,并未形成系统化的博物馆文娱产业链。在文化遗产活化的漫漫长路中,如何创意创新,实现不同文化元素之间的有机融合,创造出具有吸引力和感染力的文化产品,仍然是一个有待解决的问题。

.........................

第3章编钟音律与AI动态山水生成的可行性与路径研究..........................14

3.1编钟音律的声学原理与文化内涵..........................14

3.1.1编钟的发声机制..............................14

3.1.2音律体系与文化寓意.........................14

第4章音律与动态山水的跨模态交互系统创作实践........................21

4.1从音律到动态山水的模块化设计.............................21

4.1.1音律与动态山水的模块构成与功能.....................21

4.1.2关键技术路线..................22

第5章结论与展望............................36

5.1研究总结.....................36

5.2回顾与优化...............................37

第4章音律与动态山水跨模态交互系统的创作实践

4.1从音律到动态山水的模块化设计

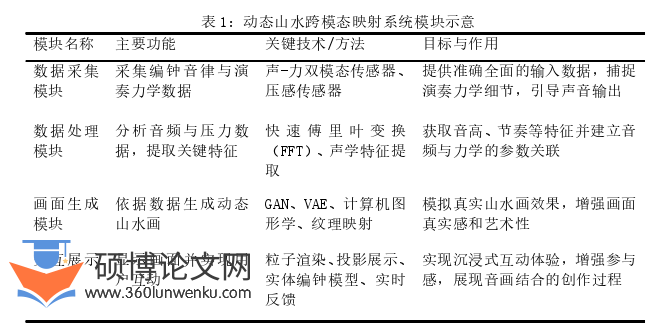

本系统的整体架构主要由数据采集模块、数据处理模块、画面生成模块和展示交互模块这四个核心部分有机组成,各模块之间相互协作,共同构建起一个从音律到动态山水的完整艺术创作流程。

4.1.1音律与动态山水的模块构成与功能

数据采集模块作为整个系统的信息源头,采用了声-力双模态传感架构,旨在实现编钟音律与演奏力学特征的采集。这种创新架构能够全方位、深层次地捕捉编钟演奏过程中的各类信息,为后续的数据处理和分析奠定坚实基础。一方面,充分复用现有的数字化编钟资源,这些数据经过专业、严谨的处理,具备极高的准确性和可靠性,为系统提供了丰富且优质的音律素材,有助于构建全面而精准的编钟音律数据库。另一方面,为了精确采集敲击编钟时不同位置、不同重力所产生的多样化信息,设置压感传感器。在编钟内部嵌入传感器,实时、精准地采集敲击力度与接触面压力分布,这样可以获取编钟演奏过程中力学特征的详细信息,进一步丰富了系统的数据来源。

其次,数据处理模块是系统的“智慧大脑”,负责对采集到的编钟音律数据以及压感数据进行深入分析和处理。需要运用到快速傅里叶变换(FFT)等信号处理算法,对音频数据进行频谱分析,提取出音高、音色、节奏、和声等关键声学特征。FFT算法可以将时域的音频信号转换为频域信号,从而清晰地展示出编钟音律的频率分布情况,准确地获取信息。同时,也需要获取压力传感器的数据,再在软件中将其和音频参数对应,达到交叉影响的关系。

艺术论文参考

...........................

第5章结论与展望

5.1研究总结

本研究把编钟从博物馆里单纯的静态展示,转变成为能够让观众参与其中的文化动力源泉,使得观众能在音乐与画面相互交融的情境下,亲身感受“制礼作乐”的初始语境。它顺利打造出了由编钟音律驱动的AI动态山水生成系统,达成了编钟音律和山水画这两种中国传统艺术表现形式的创新性整合,给跨模态艺术生成范畴提供了全新的思路与方式,不管是在理论层面还是实践领域,都收获了十分显著的成果。

在理论层面,本研究深入剖析了编钟音律的声学原理与文化内涵,以及AI动态山水生成的技术原理,揭示了跨模态映射的理论基础,为后续研究提供了坚实的理论支撑。通过对编钟音律的音高、音色、节奏、和声等声学特征的细致分析,以及对山水画的笔墨、构图、色彩等视觉元素和美学法则的深入研究,建立了两者之间的跨模态映射关系,拓展了跨模态艺术生成的理论边界。通过跨模态映射,能够将中华文化一脉相承的思想内涵在音画融合作品中体现出来。

从技术实现层面来讲,本系统将前沿的人工智能技术与计算机图形学技术相结合,顺利达成了从编钟音律到动态山水画既高效又精准的转换。借助精心搭建的系统架构,将视觉艺术融合交叉学科,把粒子系统转化为动态的参数,针对山水画生成机制,制定了独特的音律与视觉元素映射规则,依据编钟音律数据生成动态变化的粒子效果,生动再现了山峦起伏、水流涌动、云雾缭绕等自然景观。

为提升互动体验,系统特别设置了让用户主动参与的创新模块,使观者能够亲自敲击编钟,并实时投身于艺术创作,这种实时反馈机制能够进一步强化了用户的参与感与沉浸感。总而言之,该系统不但达成了技术参数的精确把控,还借助多通道协同运作,再现了传统水墨画“笔断意连”这种别具一格的美学魅力。

参考文献(略)