本文是一篇MPA论文,本文通过对“三治融合”治理模式的发展沿革与实践经验梳理发现,现有的研究案例多集中在内地治理成效较好的发达地区,部分地区已提出“五治融合”的概念,即政治、自治、法治、德治、智治的治理模式。

第一章 绪论

1.1研究背景、研究目的与研究意义

1.1.1研究背景

MPA论文怎么写

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视基层治理,强调基层强则国家强,基层安则天下安,必须抓好基层治理现代化这项基础性工作。“三治融合”是推进乡村治理体系与治理能力的关键举措。2017年,党的十九大报告提出加强农村基础工作,要求健全自治、法治、德治、相结合的乡村治理体系。2019年,党的十九届四中全会决定,构建基层治理新格局,“健全党组织领导的自治、德治、法治相结合的城乡基层治理体系”。2020年,在第三届“推进‘三治融合’建设创新基层社会治理”峰会上,来自全国各地的多名法学专家、社会治理专家以及高校学者共同讨论基层社会治理中“三治融合”的保障、核心、动力及方向等相关问题。《中共中央关于党的百年奋斗的重大成就和历史经验的决议》中指出,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系,推动社会治理重心向基层下移,建设共建共治共享的社会治理制度,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。2022年5月6日,西藏自治区第十一届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过的《西藏自治区乡村振兴促进条例》中,提出自治、法治、德治相结合的乡村社会治理体系,促进社会稳定,建设和谐乡村。强调“三治融合”治理模式对提升乡村治理能力的重要性,将其提上了一个新高度,成为西藏自治区实现乡村振兴战略的重要途径,也是长远提升西藏自治区乡村治理能力的重要指导方针。因此,加快提升乡村治理能力,改善乡村治理水平是当前政府和学界的关注焦点,也是当前发展背景下迫在眉睫的热点问题,本文呼应了当前“三治融合”理论体系的研究热点。

.......................

1.2 研究内容与研究方法

1.2.1研究内容

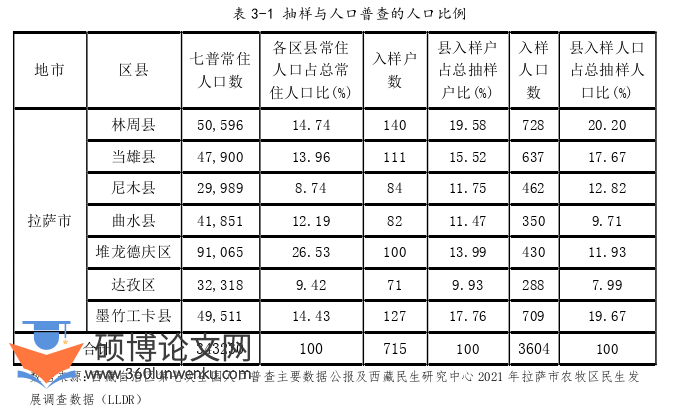

本文以西藏农牧区民生发展调查(TLDR,2021)数据为支撑,对拉萨市农牧区治理能力进行评价考量,为以自治为基础、法治为保障、德治为支撑的“三治融合”治理模式提升乡村治理能力提供相关政策建议。首先,通过文献梳理、呼应当前热点话题,从治理体系与治理能力现代化的维度提出问题;其次,对样本情况进行描述统计分析,阐述拉萨市农牧区治理现状;再次,结合“三治融合”与乡村治理已有研究成果,在借鉴蔡轶、夏春萍(2016)和史云贵、孙宇辰(2016)等相关评价指标体系基础上,将指标本土化,构建“三治融合”下拉萨市农牧区治理能力评价指标体系;最后,对当前拉萨市农牧区治理现状进行测度与评价,运用“三治融合”治理模式来分析当前拉萨市农牧区治理中存在的问题,并提出相应的政策建议。

具体研究内容如下:

第一章 绪论。介绍研究背景、研究意义、研究内容和方法、研究思路以及创新点与不足等。

第二章 概念界定、文献综述与理论基础。对“三治融合”、乡村治理能力本质内涵进行深刻理解。在此基础上,结合新公共服务理论、协同治理理论及善治理论的相关理论与实证进行综述,为本文进一步研究提供理论基础。

第三章 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的事实分析。首先,阐述“政社合一”、“乡政村治”与“三治融合”,从单一自治发展为乡村多元共治的历史沿革;其次,通过梳理第一次西藏工作座谈会至第七次西藏工作座谈会的会议精神,阐述西藏自治区社会治理相关发展脉络;最后,通过访谈与问卷分析等方法对于拉萨市农牧区治理现状进行定性分析,探索可进一步提升治理能力的空间。

第四章 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的评价指标体系构建。首先,对评价指标体系的构建原则与依据进行说明;其次,根据“三治融合”中的核心构架,以“自治”为基础、以“法治”为保障、以“德治”为支撑,整理现有的研究成果,结合拉萨市农牧区治理现状,进行指标本土化,构建“三治融合”下的乡村治理能力评价指标体系;最后,分别对选取的各个维度进行解释说明。

第五章 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的水平测度。以西藏农牧区民生发展调查(TLDR,2021)数据为支撑,运用变异系数法对各项指标进行赋权,以此来对治理能力进行测度,得到结果并进行横向对比分析。

第六章 结论与对策建议。

...........................

第二章 概念界定、文献综述与理论基础

2.1 概念界定

2.1.1 乡村治理

乡村治理是一个动态的、历史的概念,一般的乡村治理是指“对中国的乡村进行管理,或中国乡村如何可以自主管理”,贺雪峰(2005)指出其有两个偏向性,“一是强调地方自主性,二是强调解决农村社会发展中存在问题的能力”[1]。0相比于其他地区,西藏自治区作为边疆民族地区,其乡村主要为农牧区,有别于一般地域的乡村,拉萨市乡村治理(即拉萨市农牧区治理)自然也区别于一般的乡村治理,是民族地区公或私的个人和机构经营管理乡村共同事务的诸多方式的总和,具有独特的民族特性和地域特性。

2.1.2 “三治融合”:自治、法治、德治

自治、法治、德治都是乡村治理方式的重要组成部分。自治、法治、德治既有相互融合,也有其自身的独特内涵。

自治即自我管理。郁建兴、任杰(2018)认为基层自治制度的发展不平衡,村民自治既包括村民自治制度也包括群众自我管理、自我教育、自我服务、自我提高等一系列内容[2]。拉萨市农牧区村级自治即农牧民行使民主权利,实行自我管理、自我教育、自我服务,实现民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。法治即依照法律进行治理。左停等学者(2019)认为法治是乡村治理体系建设的根本保障[3]。“三治融合”治理模式在拉萨市农牧区的实践,也需要以法治为准绳,使得自治与德治不得超越法律的边界。因此,村级法治是指将国家权力的行使和农牧民的活动纳入完备的法律规则系统,以培养良好的法律意识,树立良好的法律观念,形成良好的法律秩序,包括法制宣传教育、纠纷调解、社会安全与治安环境等方面。德治,是与法治相对应的“软治理”,是一种非正式治理。德治可以划分为传统德治和现代德治,传统德治传统主要具有工具意义,孙莉(2020)认为自孔子开始,中国传统德治就在独特的自然经济、宗法社会结构、专制体制、一体化意识形态、儒家思想文化体系等背景下展开[4]。而当代德治增添了价值意义,郁建兴(2001)认为德治即是以道德规范来约束人们的行为从而形成社会秩序的治理观念和方式,道德规范约束是一种非正式制度约束[5]。因此,村级德治是指通过道德规范治理行为与活动,维护社会秩序,协调社会发展的治理模式,它往往以德治教化和乡贤治乡的形式存在并发挥作用。

............................

2.2 文献综述

2.2.1 关于“三治融合”的研究

当前,自治、法治、德治与“三治融合”的研究大多是从内涵、关系与实践等方面进行分析研究。

在自治方面,《布莱克维尔政治学百科全书》将“自治”定义为“个人或群体源于其特有的理性自主品格而管理其自身事务,并自行选择行为方式和承受行为效果的生存状态”,是“个人或集体依据其特有的内在节奏赞誉自主品格或据此生活的品格”[6]。自治在我国开始运行的阶段性标志为1954年通过的《中华人民共和国城市居民委员会组织条例》强调,可以按照居住地区成立居民委员会(简称居委会),并明确规定,居委会是群众自治性的居民组织。自此我国社区治理中的自治制度逐渐发展起来。在乡村社会治理中,1987年通过的《中华人民共和国村民组织法》,赋予村民委员会这一自治组织新的高度。白钢(1997)认为村民自治是国民体制改革不可缺少的一部分[7]。村民自治制度形成于阶级矛盾的缓和,在新中国成立后,得益于国家与乡村的互动,村民自治制度走向成熟与完善。徐勇(2003)提出村民自治制度是治理体系的变革,加快了国家层面的代表制民主建设[8]。 在法治方面,乡村法治制约因素主要集中于农村经济不发达、基层政权存在问题以及民间法与国家法律之间的冲突等。彭德(Pitman B. Potter)(1999)认为中国制度建设的不断发展,可以推动中国法治建设,并逐渐走向常态化和规范化,在社会主义法律体系的领导下,中国法治的发展,代表了改革开放后政府试图依赖法律意识来增加国家治理的秩序[9]。徐勇(2008)等认为在“法律下乡”过程中产生的制度性冲突,实际是现代国家和传统国家间的冲突[10]。传统乡村社会是依靠家法、乡约等来进行整合,而现代社会,推进了一致化的法律体系,摧毁了原有的规则,矛盾冲突也由此产生。杨建军(2018)认为,法治乡村建设面临着许多困境,首先村民既渴望法治却又不信任法治,其次国家法的普适性与民间法的乡土特性形成了一定的矛盾,造成两者间缺乏相容,最后是乡村的外在制度与其内生秩序难以实现有效对接并协调运转[11]。苏珊·布兰特施塔特(Susanne Brandtstädter)(2011)利用中国农村地区和其他来源的田野调查,探讨了统治文化与参与权利之间的相互关系。她认为新社会主义国家的文明创造出了守法的、形式上平等的公民,与中国农民间的自主法律行动存在着相互关系,中国的农民开始捍卫法律、维护“人权”、重现农民的主体性,成为乡村治理的新主体[12]。

...................................

第三章 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的事实分析 .................... 20

3.1 历史沿革 ....................................... 21

3.2 拉萨市农牧区乡村治理概况 ........................... 21

3.3 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的现状分析 .................... 22

第四章 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的评价指标体系构建 ....................... 38

4.1 构建原则 ................................... 38

4.1.1科学性原则 .................................... 38

4.1.2全面性原则 .................................... 38

第五章 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的水平测度 .............................. 44

5.1 水平测度 .................................... 44

5.1.1描述性统计 .................................... 44

5.1.2信效度检验 ....................... 46

第五章 “三治融合”下拉萨市农牧区治理能力的水平测度

5.1 水平测度

5.1.1描述性统计

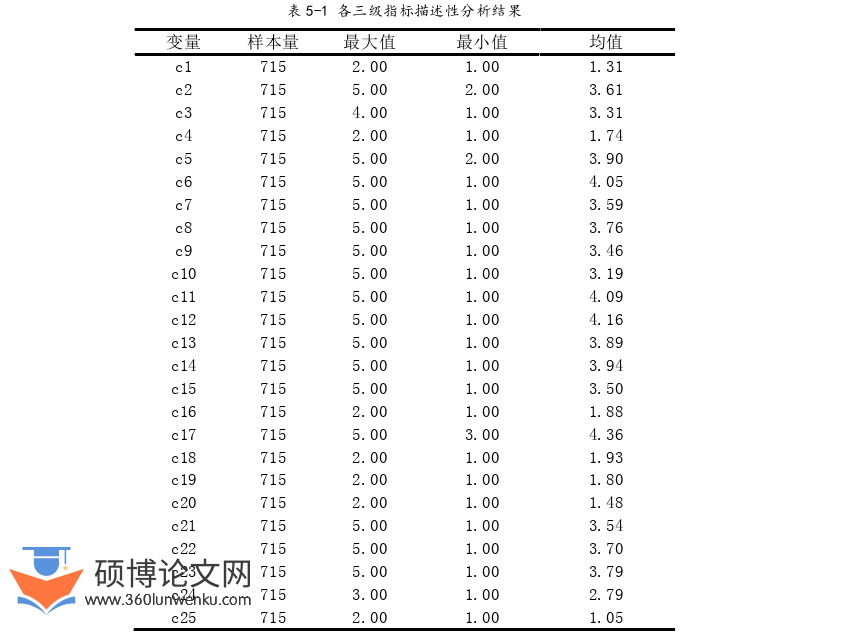

本文涉及的三级指标描述性统计结果如表5-1所示:

MPA论文参考

根据表5-1,2021年样本描述性统计结果显示:在基层组织建设方面,户主党员占比(C1)均值为1.31,说明党员人数占比还不足,还需要不断发展新的党员加入,壮大基层党员队伍;村务监督委员会满意度(c2)均值为3.61高于平均水平,最小值为2,反映出整体满意,但还有进一步的提升空间;村民投票选举参与度(C3)均值为3.31,说明还没有实现全覆盖,应加大投票选举宣传,鼓励参与;村集体经济完善率(C4)均值为1.74,说明完善情况较好,但“一村一社”的目标还未实现;“村两委”工作效率满意度(C5)均值为3.90,最低为2.00,反映整体较好,但部分地区农牧区效率较低,还需采取针对性措施;村务公开满意度(C6)均值为4.05,最小值为1.00,反映整体较好,但存在个体亟待改善的情况。

...............................

第六章 结论与政策建议

6.1 主要结论

本文选取拉萨市农牧区为对象展开研究,首先,通过对“三治融合”治理模式相关的政策方针、文献、专著的梳理归纳,对“三治融合”的发展与实践进行了理论分析。其次,结合拉萨市农牧区入户实地调研数据,根据“三治融合”治理模式的主要维度,选取基层组织建设、村级自治、村级法治以及村级德治四个维度对拉萨市农牧区治理能力进行测度。再次,运用变异系数法对各项具体指标进行赋权,计算得出评分,进而对整体以及各区县的治理能力横向对比分析。最后,得出对提升拉萨市农牧区治理能力的政策建议。

通过对“三治融合”治理模式的发展沿革与实践经验梳理发现,现有的研究案例多集中在内地治理成效较好的发达地区,部分地区已提出“五治融合”的概念,即政治、自治、法治、德治、智治的治理模式。但结合西藏自治区以及拉萨市的村级治理发展现状来看,相关理论研究匮乏,内地的一些成功经验无法照搬到发展较为滞后的边疆民族地区,需根据实情进行本土化,先将“三治融合”治理模式有效落实后,再稳中求进。具体结论如下:

第一,基层组织建设待巩固。在基层组织建设方面,对拉萨市整体及各区县个体对比分析后,排名由高到低依次为墨竹工卡县(0.1730)、尼木县(0.1661)、当雄县(0.1590)、堆龙德庆区(0.1572)、林周县(0.1506)、达孜区(0.1491)、曲水县(0.1419)。其中主要是从组织建设、队伍建设、作风建设、强化村集体经济方面进行测度。发现普遍存在的问题为:一是党员队伍建设存在不足,户主党员占比较低,不能较好地发挥党组织的凝聚力、战斗力。二是村务监督委员会未能很好发挥出应有的制约、监督作用,不能有效助力保持基层组织组织的先进性和纯洁性。三是“村两委”工作效率还需着重提高,人才队伍建设还需加强。四是村级集体经济发展不完善,没有达到“一村一社”,不能较好解决农牧区治理主体的缺失问题,合作社发起人为村干部的情况占比不足。

参考文献(略)