本文是一篇音乐论文,本文从中国传统唱论美学宗旨为立足点,提出在演唱此三首作品时不仅要做到充分把握这三首作品的整体风格和以作品的腔词关系为前提进行声乐演唱表达,细致区分不同的作品所传达的不一样的悲情,在“张弛有度”的理念下,在理性与感性、形式与内容的考量中,用声音去表现艺术的美,生命的美。

一、三首艺术歌曲整体演唱表现的张弛原则

(一)遵循含蓄表达的美学范畴

远古时期葛天氏“操牛尾,投足歌八阙”,此时的“乐”是一种诗、歌、舞三位一体的综合艺术形式。如今“诗歌”与“歌诗”①分属文学艺术和音乐艺术两种不同的艺术形式,有着不同的审美特征。但二者关系依旧密切,尤其体现在古诗词艺术歌曲的演唱当中。中国古诗词艺术歌曲在歌唱时应遵循于中国诗学的美学范畴内进行演绎。

诗歌的整体风格兼有豪放、婉约、平淡,其风格通过节奏、语言修辞、体式、结构表现手法等形式外化为含蓄、婉约、凝练、顿挫的表层风格。受制于表层形式,注定了诗歌的抒情无法做到自由狂放。“含蓄”是中国诗学、美学的固有范畴,古人表达“喜”是“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”表达“怒”是“路有冻死骨,朱门酒肉臭”。表达乍见之欢是“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。“举头望明月,低头思故乡”是思乡之苦。“今宵剩把银缸照,犹恐相逢是梦中”是重逢后所述别离时的相思入骨。“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”是国破之悲。“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”是悼亡之悲。这些诗作无不以相对含蓄的文学语言表达着强烈的内心情绪。

《葬花吟》《题帕三绝》《秋窗风雨夕》是宝、黛爱情故事线发展过程中,黛玉内心情绪和情感变化的写照。王国维认为小说《红楼梦》是“悲剧中之悲剧”,黛玉作为小说中最令读者疼惜的悲剧人物之一,她的诗作字字泣泪,让无数读者和观众为之动容。

....................

(二)立足于原作中悲情的张力呈现

《葬花吟》《题帕三绝》《秋窗风雨夕》出现《红楼梦》小说中重要情节发生之处,《葬花吟》是在小说第二十七回:滴翠亭杨妃戏彩蝶,埋香冢飞燕凄残红。《题帕三绝》在第三十四回:情中情因情感妹妹,错里错以错劝哥哥。《秋窗风雨夕》在第四十五回:金兰契互剖金兰语,风雨夕闷制风雨词,都是林黛玉的“血泪”之作,是表现其内心思想与艺术形象的重要作品。《题帕三绝》中黛玉虽确认与宝玉心意相通而心生欢喜,但一因宝玉挨打后依然牵挂自己而心疼宝玉,二因自觉二人或许无法终成眷属而感到悲痛。《秋窗风雨夕》则是黛玉和宝玉互通情愫,且情感发展稳定之后,可此时黛玉病势加重,又正值“秋花惨淡秋草黄”的秋雨夜,黛玉倍感凄凉并不完全因为自己寄人篱下无依无靠,也因预感与宝玉的爱情难成正果。《葬花吟》虽是三首作品在小说情节发展中最先出现的,但由于这首诗是黛玉伤悼身世之作,黛玉的悲剧形象表现得最为鲜明。同时也因为诗中充满着“千红一哭,万艳同悲”的悲哀情绪,被认为是大观园女儿们凋落结局的悲歌,是《红楼梦》声乐套曲中最具悲剧性张力的作品,因此往往将其放在前两首作品之后进行演唱。这三首艺术歌曲的悲情张力源于理想与现实的剧烈落差:黛玉对与宝玉的情感抱有美好的希望,却身处残酷现实,她清晰、敏锐地意识到现实中的阻力,有着希望终将落空的预感。音乐语言将这种悲剧性进行了充分的表现。

....................

二、三首艺术歌曲诗乐相和形成的张弛对比

(一)起承转合间的结构张弛

1.诗与曲的张弛结构

电视剧《红楼梦》音乐,除序曲外其它十二首插曲均为歌曲形式,歌词源于原著中的诗词曲令,《题帕三绝》《秋窗风雨夕》《葬花吟》均以诗配乐创作。声乐作品《题帕三绝》根据小说中《题帕三绝句》其一、其二、其三,三首绝句(后文论诗的结构时采用原文中《题帕三绝句》的名称,论声乐作品时采用《题帕三绝》的名称),采用分节歌的形式配乐创作而成。《代别离·秋窗风雨夕》《葬花吟》在配乐时,其诗辞内容略有删减。三者均为七言诗,有着起承转合的行文规律。

“起”句定基调,《题帕三绝句》中三首绝句的起句均以事起,如“眼空蓄泪泪空垂”,双眼蓄泪却是空垂,起句既是两人在未明彼此心意前黛玉的对于这份情感敏感多思的写照,也合宝黛爱情的前世缘由——“还泪债”:这一世绛珠仙子对神瑛侍者还泪一世,注定了二人的悲剧结局。“起”句也奠定了此诗哀婉基调。《秋窗风雨夕》中“秋花惨淡秋草黄”、《葬花吟》中“花谢花飞飞满天”至“落絮轻沾扑绣帘”以景起,前者以秋花、秋草写秋日凄凉,后者以飞花落絮写暮春哀怨。

“承”句延续和深化“起”句,“暗洒闲抛却为谁?”(《题帕三绝句》)整日蓄泪空垂,却仍是暗洒闲抛。“为谁”?此问不必明示,读者、观众同黛玉一样心中了然,不言而喻,“为谁?”一问加深了黛玉的自怜与自苦。“耿耿秋灯秋夜长”(《秋窗风雨夕》),“耿耿”既指秋灯微明,可指黛玉心中不宁,继写花草枯黄凋零之后,增加了对秋夜里灯光微明的描写,凉意与愁绪皆蓄势袭人心。“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼。明媚鲜妍能几时,一朝漂泊难寻觅”(《葬花吟》),落花飞絮与风刀霜剑互为佐证,既写黛玉怜花,又以怜花为转向自怜作铺垫。

...............................

(二)音节组合的张弛节奏

1.诗的张弛节奏

七言诗是七个音节一句,音节的有序组合与停顿是形成诗歌节奏的基本要素。五言诗与七言诗在音节组合方式上一般采用奇偶相对的形式,在《题帕三绝》中,“眼空蓄泪泪空垂,暗洒闲抛却为谁”,一般会读作“眼空蓄泪—泪空垂,暗洒闲抛—却为谁”;《秋窗风雨夕》中“秋花惨淡秋草黄,耿耿秋灯秋叶长”,读作“秋花惨淡—秋草黄,耿耿秋灯—秋叶长”;《葬花吟》中“花谢花飞飞满天,红绡香断有谁怜”,读作“花谢花飞—飞满天,红绡香断—有谁怜”。均为“上四下三”的音节组合方式。

2.音乐的配合

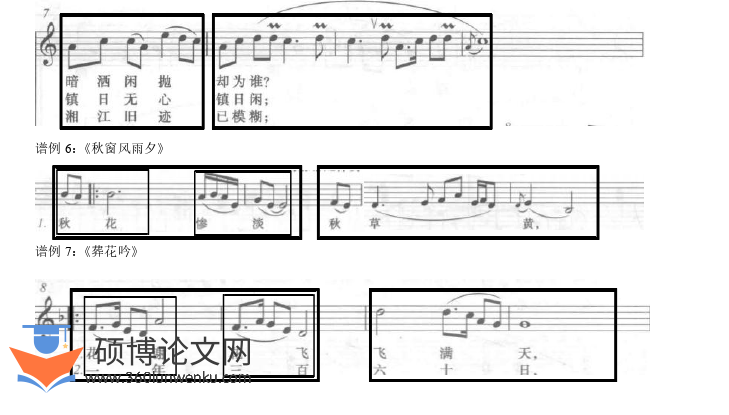

歌曲旋律上也同样采取了类似的作法。如《题帕三绝》的表现方式为将“上四”的四个字由一字一音,变成第三字的一字两音,再到第四字为一字三音,形成句逗的停顿感,“下三”的前两字与“上四”的前两字相呼应为一字一音,字尾则是一字多音的形式,并以长时值音结束本句,与“上四”的第四字形成对比(谱例5)。《秋窗风雨夕》(谱例6)与《葬花吟》(谱例7)则将“上四”再分成“二二”,与“下三”形成规律的音节组合方式。

音乐论文怎么写

............................

三、三首艺术歌曲演唱中的张弛表现 ............................. 12

(一)《题帕三绝》中“一唱三叹”的张弛表现 .................... 12

(二)《秋窗风雨夕》中“秋”字的张弛表现 ........................... 14

(三)《葬花吟》中“天问”之句的张弛表现 ......................................... 16

结语 ........................ 18

三、三首艺术歌曲演唱中的张弛表现

(一)《题帕三绝》中“一唱三叹”的张弛表现

宝玉赠帕,黛玉领会宝玉的心意才有这题帕之诗,两人的爱情在这两方“横也丝来竖也丝”的旧帕上已然明晰。黛玉“眼空蓄泪”“抛珠滚玉”“彩线难收面上珠”的如此还泪,并不完全是明了双方心意相通“喜极而泣”。更重要的原因就在第三十二回黛玉的心理活动中:“林黛玉听了这话,不觉又喜又惊,又悲又叹。所喜者,果然自己眼力不错,素日认他是个知己……所悲者,父母早逝,虽有铭心刻骨之言,无人为我主张。况近日……恐致劳怯之症。你我虽为知己,但恐自不能久待;你纵为我知己,奈我薄命何!”①喜与悲的情绪在胸中杂糅,既无法完全的舒展自己的喜,也因为彼此心意相通而不得彻底的悲。宝黛爱情在赠帕题诗中发展到了高潮,可《题帕三绝》为何是宝黛爱情悲歌?二人之后再没有前面回目那些为证明彼此心意而吵嘴斗气的情节,往后黛玉为宝玉流的泪全是因为对其的关心和担心。与此同时黛玉身体每况愈下,直至流下最后一滴泪而香消玉殒。这一中国艺术史上最为感人肺腑的爱情悲剧,体现在《题帕三绝》中是如此美好,却始终弥漫着黛玉无以舒展的哀婉之情。《题帕三绝》一曲中,作曲家将这三首七言绝句的前两句和最后一句句末的字以婉转沉吟的旋律线条,延长了11拍(谱例11)。如此哀婉曲调,要求在演唱中做到依字行腔的“一唱三叹”。

音乐论文参考

........................

结语

从我国历史上最早阐明歌唱艺术发生论的“诗言志,歌永言,声依永,律和声”(《尚书·尧典》),到宋代王灼在《碧鸡漫志》中对先秦以来歌唱艺术发展的总结和沈括在《梦溪笔谈》提出“字”与“声”的统一;再到朱权的《太和正音谱》、汤显祖以“情”为核心的唱论美学思想,和中国传统唱论集大成者——徐大椿的《乐府传声》,于明清两代逐渐形成了“字正腔圆”和“声情并茂”的中国传统唱论的歌唱美学宗旨。此二者既是本人歌唱这三首作品的基本法则,也是本人未来对于歌唱美学的持续追求。

《题帕三绝》《秋窗风雨夕》《葬花吟》三首作品,以音乐语言传达了《红楼梦》中林黛玉这一人物的悲剧意味。本文从中国传统唱论美学宗旨为立足点,提出在演唱此三首作品时不仅要做到充分把握这三首作品的整体风格和以作品的腔词关系为前提进行声乐演唱表达,细致区分不同的作品所传达的不一样的悲情,在“张弛有度”的理念下,在理性与感性、形式与内容的考量中,用声音去表现艺术的美,生命的美。

参考文献(略)