本文是一篇政治论文,本文从三全育人与十大育人体系出发,提出了相应的具体实践路径,旨在帮助铸牢中华民族共同体意识更好融入大学生日常生活,达到“春风化雨”的育人效果。将铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活并非一蹴而就,是一项长期且艰巨的任务。

第一章铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活基本理论阐释

第一节铸牢中华民族共同体意识和大学生日常生活相关概念阐释

研究铸牢中华民族共同体意识融入大学生的日常生活,首要的就是对相关概念进行阐释。对概念进行阐释会让文本的研究更加聚焦,同时能够清晰地界定研究的主体和范围。

一、铸牢中华民族共同体意识相关概念阐释

铸牢中华民族共同体意识作为一个复合概念是由“铸牢”这一动词与多个元概念组成的。对铸牢中华民族共同体意识进行深刻而全面的理解,需要对“铸牢”这一动词和这些元概念进行系统梳理。

根据《新华字典》的解释,“铸”指把金属熔化后倒在模子里成器物,“铸”字本义为“铸造”。而“铸牢”则进一步升华为一种方法论层面的表述,它指明了“意识”既是作用的对象也是追求的目标,旨在从根本上解决中华民族共同体构建中的核心认同问题。

“中华”二字的来源与古代中国的文化、地理和民族认同密切相关。其形成经历了漫长的历史演变,承载着深厚的文化内涵和民族精神。“中”字在中国古代文化中象征着中心、核心地带,特指中原地区。“华”字最初与“华夏”相关,是古代对中原地区汉族及其文化的称呼。此外,“华”字也与“华胥氏”有关,华胥氏是华夏民族的始祖之一,其后代包括炎帝和黄帝,因此,“华”字也象征着华夏民族的根源。“中华”一词最早出现在魏晋时期,由“中国”和“华夏”各取一字复合而成。它最初指代中原地区的华夏文明,后来随着历史的发展,逐渐成为对整个中国的泛称。在秦朝统一后,“中华”一词被用来指代中原地区,但其范围逐渐扩大,最终成为整个中国的代名词。在唐太宗李世民时期,“中华”一词开始被正式用于官方文书,逐渐取代“华夏”和“中夏”,成为对国家和民族的统称。此后,“中华”不仅代表地理上的中心区域,更象征着中华民族的文化和精神。随着历史的演进,“中华”一词逐渐成为中华民族的代名词,涵盖了中国境内的所有民族及其文化。它不仅代表了中国的历史和文化传统,还象征着中华民族的团结与统一。

政治论文怎么写

............................

第二节铸牢中华民族共同体意识的理论依据

一、马克思主义经典作家共同体思想与民族理论

马克思将共同体划分为三种形式:一种是以血缘关系为纽带的“自然共同体”,一种是以国家为典型代表的“虚假共同体”,一种是以人的自由全面发展为目标、以整个人类社会的“普遍利益”为基础的“真正共同体”①。在马克思主义理论的视野下,“真正的共同体”概念为我们理解中华民族共同体意识提供了深刻的理论支撑与哲学启示。马克思所倡导的“真正的共同体”,是基于共同利益、共同目标和共同价值追求而形成的人们之间的紧密联系与高度统一,它超越了地域、民族、宗教等界限,指向一种更高形态的社会组织形式。中华民族共同体意识,正是在这一理论框架下,结合中国具体国情与民族文化特色,形成的一种具有深厚历史底蕴与时代价值的集体认同。马克思主义共同体思想强调,共同体的形成与发展应遵循历史唯物主义的基本原则,即物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。中华民族共同体意识的形成,是祖祖辈辈基于在共同的经济生活、文化传承、社会交往的长期历史发展过程中而逐步凝聚起来的。这种意识不仅体现了对共同利益的追求,也蕴含了对共同文化、共同命运的深刻认同,与马克思主义关于“真正的共同体”的构想高度契合。

马克思、恩格斯的民族理论指出,各民族之间,无论其规模大小、实力强弱、文明程度先进或落后,都应当一律享有平等的权利和地位,承担相同的义务。它主张以消灭民族剥削和民族压迫为最终目标,致力于实现各民族劳动人民的大团结。这一理念揭示了民族剥削和民族压迫是民族矛盾产生的根源,只有彻底消除这些不平等现象,才能实现各民族之间的真正的和谐与团结。

世界上第一个社会主义国家出现在俄国。列宁为了解决多民族俄国的现实民族问题,在继承马克思主义民族理论的基础上并结合俄国的具体国情,逐渐形成了列宁民族理论。列宁的民族理论主要包括民族殖民地理论和民族自决权理论,是当时处理民族问题的有力法宝。

........................

第二章铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活的内容、原则及策略

第一节铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活的内容

在日常生活中铸牢大学生的中华民族共同体意识,就要不断深化“五个认同”的思想观念、树立“五个共同”的中华民族历史观、厚植“四个与共”的共同体理念和增强“三个意识”的基本要求。

一、深化“五个认同”

对伟大祖国的认同。对伟大祖国的认同在“五个认同”中居于首位。了解祖国的历史与成就,进行系统的爱国主义教育是深化对伟大祖国的认同的重要方式。中国有着五千多年的文明史,是一个历史悠久、文化灿烂的文明古国。历史是民族的记忆,国家的根基,它承载着中华民族辉煌的过去,也指明着未来的方向。新中国成立以来,特别是改革开放以来,中国取得了一系列举世瞩目的成就。这些成就,离不开我国博大精深的历史文化的支撑。祖国的成就是铸牢中华民族共同体意识的重要基础,也让我们更加坚信中华民族伟大复兴是历史必然,也增强了我们对祖国未来发展的信心和期待。对伟大祖国的认同不仅表现在对祖国山河的热爱,更是对祖国历史、文化、民族精神的深刻认同。这种认同能够激发内心深处的爱国情感,这种爱国情感不是空洞的、抽象的,而是具体的、实在的。爱国主义教育就是要让中国人民明白,爱国不是一种空洞的口号,而是一种实实在在的行动。它体现在日常生活中的点点滴滴,体现在对国家的关心和支持上,体现在对民族的尊重和团结上。当爱国不只是口号时,铸牢工程才能真正入脑入心。

对中华民族的认同。对中华民族的认同是指全体中华儿女对自己所属疆域、历史、文化、精神方面“四个共同”与休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共“四个与共”的赞同、认可、对中华民族的认同。对中华民族的认同是指全体中华儿女对自己所属疆域、历史、文化、精神方面“四个共同”与休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共“四个与共”的赞同、认可、

.............................

第二节铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活的原则

本节探讨铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活的原则,通过教育引导、多元包容、持续发展的原则指导,可以有效地促进铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活。

一、教育引导原则

教育引导原则强调的是教育主体通过一系列系统性、整体性、计划性的教育活动和科学有效的引导措施,将特定的价值观念、行为规范以及文化知识传递给教育对象,并促使其在思想深处真正内化,进而在行为实践上得以自觉外化。这一原则不仅彰显了教育的目的性和计划性,更凸显了教育在塑造个体思想观念、行为习惯以及价值认同方面的核心作用。在铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活过程中,教育引导原则发挥着至关重要的作用。这一原则明确要求教育主体必须具备主动性、方向性和渗透性这三大核心特征。主动性,意味着教育主体要积极主动地策划和实施相关教育活动,而不是被动应付;方向性,则要求教育活动必须明确目标,紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一根本任务;渗透性,则强调教育活动要深入大学生的日常生活方方面面,通过潜移默化的方式,使中华民族共同体意识成为他们思想和行为的一部分。教育引导原则其本质在于,通过有温度、有智慧、有深度的教育设计,让中华民族共同体意识像空气一样自然融入学生的生活场景,使他们在潜移默化中受到熏陶和影响,实现从“要我认同”到“我要认同”的根本性转变。高校作为教育引导原则的重要实践阵地应积极探索符合新时代大学生认知特点和成长规律的引导范式。这要求教育者不仅要坚持正确的政治方向和价值导向,确保教育活动的政治性和思想性;还要注重教育方式的创新和教育内容的更新,以更加贴近大学生实际、更加符合时代要求的教育方式,来推动中华民族共同体意识在大学生中的深入传播和广泛认同。

..........................

第三章铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活的调查研究——以宁夏高校为例.....................30

第一节铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活问卷与访谈的设计和分析.......................30

第二节大学生对铸牢中华民族共同体意识的认知现状................33

第四章铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活的实践路径.................49

第一节充分发挥家庭与社会的培育力量............................49

一、积极发挥家庭协同育人的功能.............................49

二、加强社会宣传育人效能...................................49

结语............................57

第四章铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活的实践路径

第一节充分发挥家庭与社会的培育力量

一、积极发挥家庭协同育人的功能

家庭教育是孩子成长的启蒙教育,是学校教育、社会教育不可替代的教育。家庭教育具有连续性和长期性的特点,与学校教育和社会教育相比,家庭教育不受时间、地点等限制,可以随时随地进行。这使得家庭教育能够更加灵活地根据孩子的成长阶段和需求进行教育和引导,确保孩子得到持续、全面地关注和支持。家长是家庭教育的主要实施者,家长的教育能力对于中华民族共同体意识日常化的培育有着重要作用。家长的行为和态度对孩子有着深刻的影响。家长如果以身作则,表现出对民族文化的尊重和热爱,孩子往往会受到影响,并在日常生活中体现出对中华民族共同体意识的认同。家长应注重自我成长和学习,不断提升自身的文化素养和民族认同感。通过阅读关于中华民族共同体意识的书籍、文章,参加相关讲座和研讨会,家长可以更加深入地理解中华民族的历史、文化、传统以及各民族之间的相互依存和共同发展,从而增强自身的民族自豪感和归属感。在快速发展的时代背景下,民族关系也在不断地变化和发展。家长应关注时事,了解国家关于民族政策的最新动态和民族关系的新变化,不断更新自己对民族问题的认识和理解。这有助于家长引导孩子形成正确的民族观和价值观,助力中华民族共同体意识融入大学生日常生活。

政治论文参考

...........................

结语

大学生是我国的高素质人才,是国家未来发展的中坚力量,他们未来会走向国家政治、经济、科技、文化、教育等各个领域,肩负着实现中华民族伟大复兴的历史重任。对其进行铸牢中华民族共同体意识的培育具有重大意义。将铸牢中华民族共同体意识与日常生活相结合,可以有效地将铸牢中华民族共同体意识转化为大学生可知可感的具体方面。

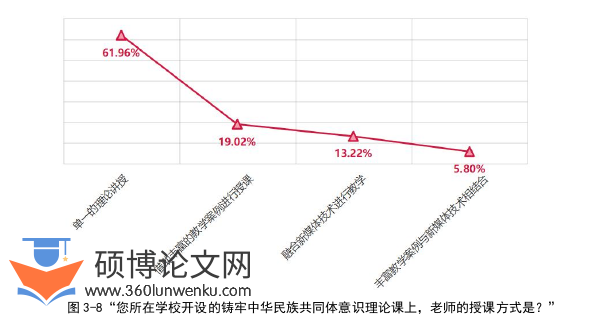

在研究过程中,能深刻感受到大学生对于铸牢中华民族共同体意识的认同感和自豪感,并且其在融入日常生活方面取得了一定的成果,但是也存在很多问题,如育人主体不够全面、教师依赖传统授课模式、部分实践活动深度不足、融入校园文化场域覆盖不全等问题。本文从三全育人与十大育人体系出发,提出了相应的具体实践路径,旨在帮助铸牢中华民族共同体意识更好融入大学生日常生活,达到“春风化雨”的育人效果。将铸牢中华民族共同体意识融入大学生日常生活并非一蹴而就,是一项长期且艰巨的任务。需要全员、全程、全方位、共同参与协作,这样才能形成全方位、多层次、立体化的育人体系。社会处于不断地发展变化之中,大学生群体的特点和需求也在不断变化。未来,需要持续关注大学生的思想动态,根据实际情况,及时调整丰富教育的路径。

参考文献(略)