本文是一篇文学论文,笔者认为王安忆女性视角下的上海书写意义在于,对上海的浮华与历史的宏大进行了回避,而以自己对现实人生的敏感深入市民的日常生活层面,以鲜明的女性意识和独特的女性叙事来抒写日常生活中女性的务实与坚韧精神,对市民文化、现代文明与人生意义进行探究和质询。

一、王安忆上海书写中的女性日常生活

(一)女性日常生活中的锦衣玉食

如果说,上海人的精明与包容作为一种内在的行事风格而存在的话,那么上海人在衣食住行方面则是在外在上体现为独特的市民文化和审美意蕴,衣食住行本是日常生活的基本构成方式,但在王安忆的上海书写中,市民的锦衣玉食之道以感性形式存在于日常生活中,上海人对吃饭、穿衣及居住的精致追求传递出平凡生活中独特的市民文化审美特质。

文学论文怎么写

鲁迅曾记录了上海人虚荣势利的脾性:

“在上海生活,穿时髦衣服的比土气的便宜。如果一色旧衣服,公共电车的车掌会不照你的话停车,公园看守会格外认真的检查入门券;大宅子或大客寓的门丁会不许你走正门。所以,有些人宁可居斗室,喂臭虫,一条洋服裤子却每晚必须压在枕头下,使两面裤腿上的折痕天天有棱角……”

物质的繁华首先使人“受到物的包围”②,人们在长期追求物质享受的同时,也潜在地提升了自身的审美趣味,由此不断演化为一种规范化的具有本质意义的市民生活方式,成为社会成员普遍认同的行为方式和文化价值符号。上海人的虚荣、爱面子具体体现为普遍性地追求在饮食、着装等方面的精致,在张爱玲笔下的“封锁”时期,人们关注的仅仅是怕被熏鱼油脂弄脏的西裤,或是为此耽误了自己的做饭时间,即使是在特殊时期,1949年社会主义政权建立和意识形态的更迭,表现在每一个上海市民身上,好像除了着装的改变——上海女人的旗袍变为人民装,除此之外仍是一颗不变的“平常心”。这样的市民生活富有一种内在的坚韧力和审美力,由此可以看出上海市民的生活观,即便政权更迭,时光流转,锦衣玉食依旧以精致和美好的意蕴象征充实着人们的日常生活。

.............................

(二)女性人际交往中的人情世故

城市与乡村的首要区别首先在于基于经济状况下的生活条件的不同,城市商业文化的繁荣发展随之带来的是市民对的经济利益普遍追求,在漫长的社会发展过程中逐渐演变为对“利”的追逐,而乡村里以农业为主要生活来源的各家各户,仍以邻里感情和“义”为重。按照社会学的分法有两种性质不同的社会结构,一种是无目的的自由联结而成的社会,一种则是因有着相似或相反利益追求而结合的社会,前者依赖的是社会成员间约定俗成的传统礼节和习俗,后者则更强调以有序管理来维持社会成员对秩序的遵循,法国社会学家Durkheim将其分为“有机的团结”、“机械的团结”两种社会模式,也即作者所说的传统乡村的“礼俗社会”和现代城市的“法理社会”①。城市社会秩序与乡土社会秩序的维持方式显然有所区别,具体来看,城市生活的运转整体呈现为一种有序的状态,人与人之间的关系主要以经济利益维系,建立在理性和算计的基础上,而乡村生活更多是一种约定俗成的状态,人们更偏向对情义理的追求,易言之,前者是“小我”,后者是“大我”。

上海作为极具代表性的现代化大城市,它的繁华自然离不开其商业经济的蓬勃发展,得益于其地理位置的优越和发展历史的悠久,自1843年11月开埠,上海的商业贸易开始飞速发展,从此进入社会发展的重要转折点,从一个海边小县城逐渐向着远东第一大都市发展。经济的发展随之带来的是思想和文化的自由和开放状态,再加上本地人与外商的广泛接触,上海人普遍具有商业头脑以适应经济社会的发展,表现在日常生活中便是对物质生活的追求,反映出上海市民的精明算计这一特点;由于最先接触到外来的西方文化,形成一种融会中西的传统与现代交织的社会,上海人逐渐形成一种兼容并包的对待生活或他人的宽容态度,后者显然以前者为基础。王安忆的上海书写重点关注的是普通市民的弄堂生活,而通过柴米油盐的日常生活,可以看到上海市民特别是女性所具有的算计与包容两大性格特征。

...............................

二、王安忆上海书写中的女性化艺术表达

(一)“流言”体叙事策略

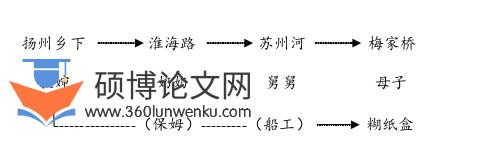

故事的来源与呈现方式决定着故事以怎样的艺术形式呈现给读者,在王安忆的上海题材写作中,无论是富于女性特征的市民生活内容与文化心理,还是以精神视点出发的城市女性形象塑造,作家始终是以一种易于市民欣赏的、通俗化的方式表现出来。在题材选取上是对市民生活内容与文化心理的表现,经过艺术加工的故事又以符合大众欣赏口味和审美情趣的方式呈现,正如弄堂里各家保姆承担着城市“流言”传播者的角色,与作品在空间建构上的弄堂视域相匹配,其艺术追求首先表现为故事来源的生活化与偶然性、故事叙述的“流言”化。

1.贴近市民日常生活:故事的来源

王安忆的每部小说都是由一个故事作核的,这首先来自于她个人的创作观,把故事看作是小说及一切以讲述为主要形式的艺术的核心①,由此可以看出在进行创作时她对于故事的喜爱,但在具体创作时她有意消解作品的传奇性,把故事创作写得具有更为贴近生活的日常化。中国文学以故事做底加以艺术创作的传统由来已久,无论是古代的唐人传奇、宋人话本、元代杂剧、明清小说,还是现代都市消费语境下生发的海派文学,无一不是艺术创作者以故事加工为主要过程、以讲故事为主要形式而创作出来的迎合读者或消费者心理的作品,这种大众化、通俗化特征十分明显的作品,以题材的不可复制性、故事的消遣性、情节的离奇性、细节的真实性而一度吸引了众多读者及消费者。正是日复一日的市井凡俗生活,才最终串联起城市里声色各异的民间传奇,王安忆以贴近民间的文化姿态和市民立场,目光聚焦于繁华城市中普通市民的俗世人生,融合了以故事为核的传统文学形式和崭新的现代城市生活,在新的都市文化消费语境下书写“浮世的悲欢”①,其作品兼具传统和现代两种文学品质,在这个层面上王安忆的上海书写特色是与张爱玲独具代表性的文体特征一脉相承的。

.............................

(二)怀旧氛围的营造

王安忆的上海题材作品十分重视对日常的发掘和意义的呈现,在她看来日复一日的生活是形成历史的重要内容,王安忆以独特的女性视角发现和抒写潜存于生活中的细节之美,细节的呈现消除了历史事件的宏大性,转而代之的是繁复的市民生活所具有的生活美感,以感性化的叙述代替理性化的客观陈述,将更为细腻琐碎、更具生活气息、更能打动人心的细节推至读者面前。

1.女性生活空间中的物化细节

王安忆对日常生活的发现表现在具体文本中,便是对居住空间的摆设与装饰、女性服饰的色彩与样式、市民文化风俗与饮食习惯等具有民俗意味的细节描写上,文本的怀旧氛围也是通过这种对生活细节的描摹而表现出来。由此,对细节的物质化描写赋予女性生活空间一定的充实感,也更为真切具体地展现了女性的生活情趣。

《长恨歌》可以说是王安忆上海书写中怀旧的经典文本,以弄堂、闺阁、片厂、爱丽丝公寓、平安里等城市空间作为人物故事的承载体。弄堂是这城市背景一样的东西,浓雾下的新式里弄在铁栏杆阳台的阳光下逐渐清晰,“这是比较锐利的一笔,带有揭开帷幕,划开夜与昼的意思。”③清晨弄堂里将散未散的雾有着揭开时间的意味,作为客体的弄堂由此承载着时间流逝意义,这是为故事的主人公王琦瑶渲染的出场背景;闺阁中月光下的花窗帘、墙纸上的百合花、被面上的金丝草、唱着《四季歌》的留声机、燃至一半的卫生香、响了六下的自鸣钟,无一不是通过细节的铺陈呈现浓郁的生活的氛围和美感;王琦瑶的传奇故事是从去片厂这一天开始的,片厂是为荧幕和现实生活制造浪漫气氛的地方,是这个城市散播流言蜚语的地方,以它的带有“流言”性质的神秘性成为女大学生们所心之向往的地方;爱丽丝公寓也是带有旧上海气息的空间客体,只听名字便会让人想象起一段传奇的过往,这是一个以青春和等待作为代价的“人间仙境”,也是一个绫罗、流苏和天鹅绒织成的美丽世界,澡盆前的绣花脚垫、沙发上的绣花蒲团、床上的绣花帐幔、桌边的绣花桌围,还是一个有关花的浪漫世界,衣柜边的雕花、落地窗的玻璃花、墙纸上漫卷的花、瓶里盛放开的花、手帕里的白玉兰、茶盅里的茉莉花,等等,通过种种精致的细节描摹出了一个娇艳、风情与梦幻的爱丽丝公寓;相较而言,平安里是更具喧嚣和生活气息的地方,它们是这城市一条条曲折深长又藏污纳垢的弄堂,“平安里的一日生计,是在喧嚣之中拉开帷幕;粪车的轱辘声,涮马桶声,几十个煤球炉子在弄堂里升烟,隔夜洗的衣衫也晾出来了,竹竿交错,好像在烟幕中升旗。”①这装满了人间百态的市井生活,构成了最充实饱满的弄堂日常场景。

...............................

三、王安忆上海书写中的女性意识溯源................................38

(一)外界文化的影响...................................38

1.西方女性主义的启发..........................41

2.中国本土文化的润泽..............................38

四、王安忆上海书写中女性意识的自我超越............................50

(一)新世纪之前的日常叙事策略..................................50

1.独特的时间建构..................................51

2.空间意象的选取...............................53

结语........................................72

四、王安忆上海书写中女性意识的自我超越

(一)新世纪之前的日常叙事策略

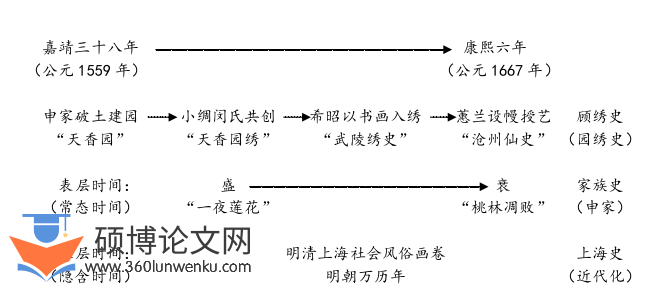

20世纪90年代以来,随着城市化进程的加快,一大批作家将创作目光转向城市并掀起了以上海为代表的城市文化书写,80年代初即登上文坛的王安忆,以自身的城市生活经验与文化价值取向,不断进行着自己独特的上海城市文化探寻之路。从《雨,沙沙沙》到《长恨歌》、《富萍》,王安忆的小说创作多以女性的上海生活为题材,将其人物命运与时空流转置于现代城市空间中,以上海为背景、以女性为主要描写对象的弄堂生活、人事变迁与繁华落寞,集中凸显了王安忆的上海情结,她以现代城市为依托,用女性特有的细腻笔触和强烈的个人叙述方式,用一颗务实的平常心写出一个个人物的遭际命运,从而建构起包含现代性的日常生活与人物关系的城市构想。

文学论文参考

在王安忆看来历史不是一系列宏大事件的演变,而是由极为日常的小事首先开始的,历史的演变也正与日常生活的演变相照应,因此在王安忆的上海题材作品中,占据主角的从不是英雄人物,而是一个个普通平凡的小人物,上海除了高楼林立,更多的是鳞次栉比的弄堂,这些充满生活气息的弄堂作为上海城市文化的精华所在,也成为王安忆观察市民生活的重要视角,通过对市民弄堂生活的描写与展示,有力地揭示了这座城市平凡而伟大的坚实基底。王安忆的上海书写依托于时间和空间意象的建构,让我们从繁复日常的市民生活中感受作者所建构起的关于上海的文学想象,在时间建构上,王安忆打破传统小说的循环时间形态,以线性时间形态表现日复一日的点滴日常,将典型历史事件加入日常生活而削弱其偶然性;在空间建构上,从以弄堂为典型空间逐渐转为探索更为广阔的社会空间,以家具器物和建筑搭建空间。

....................................

结语

上海是王安忆长期生活的地方,她写得最多的也是上海故事,从80年代《流逝》对城市与女性关系的初步探索,到90年代《长恨歌》对“现代上海史诗”的抒写,再到新世纪《富萍》、《天香》对上海现实与历史中风俗民情的深层寻找,以文学上的执著追求和创作上的自我超越而收获了丰厚的创作成果。自1976年发表散文处女作《向前进》开始,当代文学的发展与王安忆的创作历程总是同步进行的,每个文学潮流几乎都可见到王安忆的身影,却她在每个文学潮流中又保持着自己的独立性,以多变的文学创作题材和对世俗人生的理性思考使她保持着自己的创作风格,王安忆的作品成为文坛上一道说不尽的风景。

上海的百年历史发展成就了这座城市独特的市民文化气息,对繁华物质的追求既是城市消费语境下的必然趋向,又是城市个体对自我身份的张扬和自信,由此催生了具有独立精神的上海女性,在她们体面、精致、宽容的深层文化心理和行为方式背后,是她们面对时代更迭所不变的韧性和务实,而这也成为上海女性的精神内核。作为女性群体中的一员,王安忆从自身的弄堂生活基础和对上海女性生活的深切体悟出发,自然地选择了女性作为其上海书写的主体,从最为日常的一食一饭和日常劳动中发掘女性务实、灵巧与机智的美好品格,以独特的女性叙述方式建构了属于自己的文学上海,王安忆上海书写中所流露出的人文关怀,以及对女性生存状态的理性关注和思考,极大丰富了海派文学的内涵,并为当代女性文学创作拓展了新向度。

参考文献(略)