第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着互联网技术、信息电子技术、无线通信技术以及传感技术的快速发展,信息的获取、处理与传输在近几年已经成为了人们重点关注的焦点,体积小、价格低的移动通信设备相继得以实现,无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSNs)[1-4]也应运而生。无线传感网由大量具有感知、存储和计算能力的传感器节点组成,可对现实环境进行实时感知,将真实的物理世界同逻辑上的信息世界紧密结合在一起,实现了“无处不在”的计算模式,被誉为21 世纪最有影响力的科学技术之一,而我国也早于 2010 年就在“十五”计划和远景规划中将无线传感器网络列为了重点发展的产业之一。

1.1 研究背景及意义

随着互联网技术、信息电子技术、无线通信技术以及传感技术的快速发展,信息的获取、处理与传输在近几年已经成为了人们重点关注的焦点,体积小、价格低的移动通信设备相继得以实现,无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSNs)[1-4]也应运而生。无线传感网由大量具有感知、存储和计算能力的传感器节点组成,可对现实环境进行实时感知,将真实的物理世界同逻辑上的信息世界紧密结合在一起,实现了“无处不在”的计算模式,被誉为21 世纪最有影响力的科学技术之一,而我国也早于 2010 年就在“十五”计划和远景规划中将无线传感器网络列为了重点发展的产业之一。

1.1.1 无线传感网的研究背景及意义

(1)无线传感网的组成结构

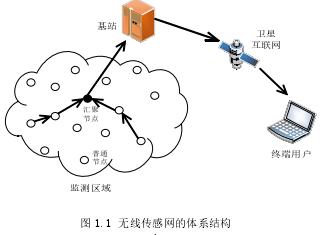

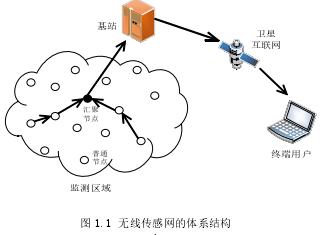

无线传感网由大量的微型传感器节点、少量汇聚节点、基站以及互联网终端组成,属于一种多跳的自组织型网络。网络中部署的节点通过相互协作对多类型的数据信息进行感知、采集、传输和处理,然后将获取的信息传递给汇聚节点,汇聚节点对各类信息进行数据融合等相应的处理后转发给基站,最终由基站通过互联网将数据发送至终端用户,如图 1.1 所示。无线传感网的主要目的是通过感知并监测目标区域的信息和事件,并及时将这些信息传输到网络中,进而真正实现信息资源的实时共享。

(2)无线传感网的特点

无线传感器网络是一种集成监测、处理和无线通信的网络系统,它与传统无线自组网络有着许多不同之处,具体特点如下[6]:

第三章 一种基于轨迹预测的高能效目标跟踪方法 ...................................22(1)无线传感网的组成结构

无线传感网由大量的微型传感器节点、少量汇聚节点、基站以及互联网终端组成,属于一种多跳的自组织型网络。网络中部署的节点通过相互协作对多类型的数据信息进行感知、采集、传输和处理,然后将获取的信息传递给汇聚节点,汇聚节点对各类信息进行数据融合等相应的处理后转发给基站,最终由基站通过互联网将数据发送至终端用户,如图 1.1 所示。无线传感网的主要目的是通过感知并监测目标区域的信息和事件,并及时将这些信息传输到网络中,进而真正实现信息资源的实时共享。

(2)无线传感网的特点

无线传感器网络是一种集成监测、处理和无线通信的网络系统,它与传统无线自组网络有着许多不同之处,具体特点如下[6]:

(a)能量受限

由于无线传感网内部署的传感器节点规模庞大,所以节点本身的设计偏于微小和轻巧,而节点主要的能量来源仅通过两节 5 号电池进行供电,且节点能量一般不可二次补给,生命周期唯一,这成为了整个无线传感器网络能量受限的主要因素。随着日益增长的应用需求,节点的能耗也随之增大,因此如何控制好传感器节点的能耗水平,并对节点的能量进行合理地分配和使用,是如今无线传感网研究中的重点问题之一。

由于无线传感网内部署的传感器节点规模庞大,所以节点本身的设计偏于微小和轻巧,而节点主要的能量来源仅通过两节 5 号电池进行供电,且节点能量一般不可二次补给,生命周期唯一,这成为了整个无线传感器网络能量受限的主要因素。随着日益增长的应用需求,节点的能耗也随之增大,因此如何控制好传感器节点的能耗水平,并对节点的能量进行合理地分配和使用,是如今无线传感网研究中的重点问题之一。

.............................

1.2 研究现状

1.2.1 无线传感网的研究现状

第一代与传感器有关的网络早在上世纪 70 年代就出现了[12],当时人们所使用的传统传感器,能获取简单的信号,并通过点对点的对等通信方式将传感器连接成最初的传感器网络;而第二代传感器网络则基本采用 RS-485 和 RS-232 接口与各式各样的传感器接口相连接,构成了能综合采集多元化信息的传感器网络;到了本世纪初,第三代传感器网络应用而生,它通过现场总线连接一些更为复杂的传感器节点构成了局域网,最终成为一种智能化的传感器网络;随着科技的发展,第四代传感器网络正在研发中,与前三代传感器网络相比,新一代的传感器网络将连接更多多元化的传感器,且部署规模庞大,内部节点采用自组网形式与传感控制器相连,这种网络形式不仅能获取更多复杂的多类型数据信息,也能保障数据更快更安全地传输。

1.2 研究现状

1.2.1 无线传感网的研究现状

第一代与传感器有关的网络早在上世纪 70 年代就出现了[12],当时人们所使用的传统传感器,能获取简单的信号,并通过点对点的对等通信方式将传感器连接成最初的传感器网络;而第二代传感器网络则基本采用 RS-485 和 RS-232 接口与各式各样的传感器接口相连接,构成了能综合采集多元化信息的传感器网络;到了本世纪初,第三代传感器网络应用而生,它通过现场总线连接一些更为复杂的传感器节点构成了局域网,最终成为一种智能化的传感器网络;随着科技的发展,第四代传感器网络正在研发中,与前三代传感器网络相比,新一代的传感器网络将连接更多多元化的传感器,且部署规模庞大,内部节点采用自组网形式与传感控制器相连,这种网络形式不仅能获取更多复杂的多类型数据信息,也能保障数据更快更安全地传输。

传感器网络的应用前景和价值早在上个世纪就被各国广泛关注。美国在上世纪 70 年代和越南的战争中就已经开始使用传感器系统;到了八十年代,美国国防部研发的分布式传感器网络(DSN, Distributed Sensor Network)则开启了无线传感网研究的先河,并启动了 C4ISR 项目[13],主要用来获取和处理战场情报;九十年代,加利福利亚大学也开始了无线传感器网络项目的关注与研发,紧接着,斯坦福大学、麻省理工学院等世界名校也先后加入到了无线传感网的研究中。虽然无线传感网最早应用在军事领域,但其在民事领域也应用甚广。早年间,

加州 Berkeley 大学最初研发的“智能尘埃”虽以战场侦查系统为基础,但在后来科技发展盛行的几年里,Rockwell 研究中心、New Jersey 科技学院以及加利福利亚大学等越来越多的研究机构和高校在本世纪初研究出了各种具有特殊感知功能的无线传感器节点。后来,CrossBow 技术公司同 Berkeley 针对 Tiny OS 共同研发出了 Mica 系列的无线传感器,从而使无线传感器网络真正走上了应用之路,为了促进无线传感网的研发进度,当年的 CrossBow 技术公司甚至把所有的设计原理图向世界公开,并同时开放了一个供无线传感器网络爱好者进行技术交流的学术论坛,大力促进了无线传感器网络的普及和发展。后来,全世界掀起了一股无线传感器网络的研究热潮,英国、芬兰、意大利、加拿大以及日本等国家都纷纷成立了许多无线传感器网络研究机构。

........................

第二章 无线传感网目标跟踪问题概述

2.1 无线传感网目标定位技术概述

在无线传感器网络中,定位技术一直以来都是一个十分重要的研究方向。定位技术可以帮助我们获取到目标事件发生的地理位置,以便系统及时作出相应处理;定位技术也可以通过定位节点,从而辅助网络路由,实现定向的信息查询;定位还可以帮助网络通过节点之间的几何约束辅助网络拓扑控制,实现分布式的信息广播[18]。而在目标跟踪系统中,定位技术更是实现目标跟踪的重要前提,只有对移动目标实现了精确定位,网络中的节点才能根据目标的位置坐标估算其未来的运动趋势,从而对目标进行后续的轨迹预测与实时跟踪。

2.1.1 目标定位原理

(1)目标定位的相关概念

(a)信标节点:也被称作“锚节点”。是指在网络中已知自身位置坐标的一类节点,这类节点通常配备有 GPS(Global Positioning System)这样的定位设备,从而可以优先获得自身的位置信息。

(b)未知节点:也被称为“盲节点”。是指网络中位置未知的一类节点。这类节点通常需要借助信标节点的位置信息,通过信标节点之间的协作获取到各信标与未知节点间的距离、角度,亦或是拓扑关系、相对位置等相关信息,再通过相应的计算方法估算出未知节点的位置坐标。在目标跟踪系统中,移动目标就相当于这类未知节点。

........................

第二章 无线传感网目标跟踪问题概述

2.1 无线传感网目标定位技术概述

在无线传感器网络中,定位技术一直以来都是一个十分重要的研究方向。定位技术可以帮助我们获取到目标事件发生的地理位置,以便系统及时作出相应处理;定位技术也可以通过定位节点,从而辅助网络路由,实现定向的信息查询;定位还可以帮助网络通过节点之间的几何约束辅助网络拓扑控制,实现分布式的信息广播[18]。而在目标跟踪系统中,定位技术更是实现目标跟踪的重要前提,只有对移动目标实现了精确定位,网络中的节点才能根据目标的位置坐标估算其未来的运动趋势,从而对目标进行后续的轨迹预测与实时跟踪。

2.1.1 目标定位原理

(1)目标定位的相关概念

(a)信标节点:也被称作“锚节点”。是指在网络中已知自身位置坐标的一类节点,这类节点通常配备有 GPS(Global Positioning System)这样的定位设备,从而可以优先获得自身的位置信息。

(b)未知节点:也被称为“盲节点”。是指网络中位置未知的一类节点。这类节点通常需要借助信标节点的位置信息,通过信标节点之间的协作获取到各信标与未知节点间的距离、角度,亦或是拓扑关系、相对位置等相关信息,再通过相应的计算方法估算出未知节点的位置坐标。在目标跟踪系统中,移动目标就相当于这类未知节点。

(c)邻居节点:是指处于每个节点通信范围内的所有其他节点。

(d)跳数:是指两个节点之间的通信跳段的总跳数。

(e)跳距:是指两个节点之间的通信跳段的总长度。 (f)节点连接度:是指处于某个节点一跳通信范围之内的所有邻居节点的总数目。

(g)网络连通度:也被称为“网络密度”。是指网络中所有节点的邻居节点个数的平均值,表示了网络节点部署的密集程度。

(h)接收信号强度(RSSI,Received Signal Strength Indicator):是指某节点从通信范围内的其他节点所接收到的信号强度。

(d)跳数:是指两个节点之间的通信跳段的总跳数。

(e)跳距:是指两个节点之间的通信跳段的总长度。 (f)节点连接度:是指处于某个节点一跳通信范围之内的所有邻居节点的总数目。

(g)网络连通度:也被称为“网络密度”。是指网络中所有节点的邻居节点个数的平均值,表示了网络节点部署的密集程度。

(h)接收信号强度(RSSI,Received Signal Strength Indicator):是指某节点从通信范围内的其他节点所接收到的信号强度。

(i)到达角度(AOA,Angle Of Arrival):是指节点接收到的信号方向与其自身轴线的相对角度。

.........................

在基于树状网络模型的目标跟踪方法中,传感器节点的部署情况通常呈现树或图一类的结构,在这种结构中,树的叶子或图的顶点通常表示传感器节点,叶子之间的树枝或顶点之间的连线通常表示这两个传感器节点之间可以直接通信且一跳可达。Kung[35]和 Liu[36]都曾构建过一种名叫 message-pruning tree 的网络模型,如图 2.6 所示,这种模型将系统部署成基于树状的分布式目标跟踪系统。在这种系统中,当目标进入或离开被监测区域时,网络中的节点们之间会通过相互协作进行广播消息,以此通知网络内所有节点做好相应的准备。因此这类的网络系统能更轻松地监测到目标,但节点之间的通信代价往往太大;Zhang 等人[37]则提出了一种用来研究多目标跟踪的动态树网络模型,这种动态树结构能增加网络覆盖率,提高定位精度,同时降低系统的总体能耗;Mehta 等人[38]则在基于树状的网络模型下研究目标跟踪中的位置隐私问题;Alaybeyoglu 等人[39]就是通过构建基于树状的网络模型,在目标跟踪系统中能有效地唤醒部分休眠节点,从而能动态地预测目标运动轨迹,并在一定程度上减少了目标的丢失率。

........................

2.2 无线传感网目标跟踪技术概述

目标跟踪技术是无线传感器网络中的重要研究领域[33]。随着科技的不断发展,越来越多的研究学者正投入到无线传感器网络下目标跟踪问题的研究中。由于目标跟踪系统的规模大、能耗多、应用广泛等特点[34],许多学者在研究目标定位精度的同时,致力于寻找最合适的网络构建模型、最准确的轨迹预测线路和最优的系统能量消耗策略,从而提高系统的跟踪精度,

目标跟踪技术是无线传感器网络中的重要研究领域[33]。随着科技的不断发展,越来越多的研究学者正投入到无线传感器网络下目标跟踪问题的研究中。由于目标跟踪系统的规模大、能耗多、应用广泛等特点[34],许多学者在研究目标定位精度的同时,致力于寻找最合适的网络构建模型、最准确的轨迹预测线路和最优的系统能量消耗策略,从而提高系统的跟踪精度,

降低网络时延、减少系统的能耗开销,延长网络的生命周期。

2.2.1 典型的基于轨迹预测的目标跟踪方法

根据已有的研究现状,目前无线传感器网络下的目标跟踪系统可大致被分为三大类:基于树状网络模型的目标跟踪方法[35-39]、基于簇状网络模型的目标跟踪方法[40-46],基于预测网络模型的目标跟踪方法[47-52]。具体分类情况如下:

(1)基于树状网络模型的目标跟踪方法2.2.1 典型的基于轨迹预测的目标跟踪方法

根据已有的研究现状,目前无线传感器网络下的目标跟踪系统可大致被分为三大类:基于树状网络模型的目标跟踪方法[35-39]、基于簇状网络模型的目标跟踪方法[40-46],基于预测网络模型的目标跟踪方法[47-52]。具体分类情况如下:

在基于树状网络模型的目标跟踪方法中,传感器节点的部署情况通常呈现树或图一类的结构,在这种结构中,树的叶子或图的顶点通常表示传感器节点,叶子之间的树枝或顶点之间的连线通常表示这两个传感器节点之间可以直接通信且一跳可达。Kung[35]和 Liu[36]都曾构建过一种名叫 message-pruning tree 的网络模型,如图 2.6 所示,这种模型将系统部署成基于树状的分布式目标跟踪系统。在这种系统中,当目标进入或离开被监测区域时,网络中的节点们之间会通过相互协作进行广播消息,以此通知网络内所有节点做好相应的准备。因此这类的网络系统能更轻松地监测到目标,但节点之间的通信代价往往太大;Zhang 等人[37]则提出了一种用来研究多目标跟踪的动态树网络模型,这种动态树结构能增加网络覆盖率,提高定位精度,同时降低系统的总体能耗;Mehta 等人[38]则在基于树状的网络模型下研究目标跟踪中的位置隐私问题;Alaybeyoglu 等人[39]就是通过构建基于树状的网络模型,在目标跟踪系统中能有效地唤醒部分休眠节点,从而能动态地预测目标运动轨迹,并在一定程度上减少了目标的丢失率。

........................

3.1 传统的网络划分模型 ...............................22

3.2 面向任意形状网络的网格划分方法 ........................23

第四章 仿真实验及分析 .....................................43

4.1 目标跟踪的性能评价指标 ................................43

4.2 两种典型的基于轨迹预测的目标跟踪方法 ...............................44

第五章 总结与展望 ...........................54

5.1 论文总结 ..................................54

5.2 论文展望 .................................55

第四章 仿真实验及分析

4.1 目标跟踪的性能评价指标

无线传感器网络下的目标跟踪系统规模庞大、应用广泛,在设计过程中,除了要考虑目标定位和跟踪的精度,还要从目标跟踪的实时性、网络的能耗水平以及系统的鲁棒性等多方面着手考虑。 目标跟踪系统的性能评价指标主要如下:

(1)跟踪精度

跟踪精度是指在实际的目标跟踪过程中,目标跟踪算法监测到的目标运动轨迹同目标的真实运动轨迹之间的吻合程度。一般而言,可以通过增加网络内的节点密度和提高定位精度,来提升目标的跟踪精度。

无线传感器网络下的目标跟踪系统规模庞大、应用广泛,在设计过程中,除了要考虑目标定位和跟踪的精度,还要从目标跟踪的实时性、网络的能耗水平以及系统的鲁棒性等多方面着手考虑。 目标跟踪系统的性能评价指标主要如下:

(1)跟踪精度

跟踪精度是指在实际的目标跟踪过程中,目标跟踪算法监测到的目标运动轨迹同目标的真实运动轨迹之间的吻合程度。一般而言,可以通过增加网络内的节点密度和提高定位精度,来提升目标的跟踪精度。

(2)跟踪时延

跟踪时延是指在目标真正到达网络覆盖区域内的时刻,与网络内部的传感器节点第一次监测到移动目标的时刻之间的时间差。跟踪时延越小,证明网络发现目标越及时,跟踪效率也就越高。

(3)网络能耗

网络能耗是指从网络开始运行到完成目标跟踪的过程中,整个目标跟踪系统的能量消耗量和平均水平,网络能耗是目标跟踪系统的重要性能评价指标,只有尽量减少网络能耗,才能延长网络的生命周期,从而使目标跟踪的任务能继续进行下去。

(4)鲁棒性

鲁棒性是指系统的容错性,即:当网络出现故障时(如网络中的某些节点由于其自身能量消耗或周围环境因素节点失效),目标跟踪系统能否及时地自动调整跟踪策略,或自动重构网络拓扑以保证网络的正常运行。

.........................

第五章 总结与展望

5.1 论文总结

本文以研究无线传感器网络中的目标跟踪技术为目标,围绕网络整体模型的构建、网络内节点之间的协作策略、网络节点对移动目标的定位跟踪等方面,提出了一种基于轨迹预测的无线传感器网络下的节能目标跟踪策略,主要工作总结如下:

(1)合理的网络模型和节点调度策略:

本文针对不规则的目标跟踪区域,将无线传感器网络和网络内的传感器节点分别以“网格”和“簇”的形式进行了合理的建模和划分,网内节点以“簇”为单位进行相互协作;为了提高节点的工作效率,本文通过合理的节点调度策略,为网内节点设计了两种工作模式,使未参与跟踪的节点能主动进入休眠状态,并在目标进入其所在网格时被及时唤醒,从而在保证节点对目标进行精度定位和有效跟踪的同时,减少了节点能耗,延长了网络生命周期。

(2)精确的目标定位算法: 传统的目标定位通常需要至少三个信标节点参与,针对这一缺点,本文分别对传统的RSSI 测距技术和 APIT 定位算法进行了相应的改进,实现了最少仅靠两个节点即可对目标进行定位。因此目标在运动到节点稀疏区域时,也能被网内节点精确地定位和及时地跟踪。

(3)能量有效的轨迹预测与目标跟踪:

跟踪时延是指在目标真正到达网络覆盖区域内的时刻,与网络内部的传感器节点第一次监测到移动目标的时刻之间的时间差。跟踪时延越小,证明网络发现目标越及时,跟踪效率也就越高。

(3)网络能耗

网络能耗是指从网络开始运行到完成目标跟踪的过程中,整个目标跟踪系统的能量消耗量和平均水平,网络能耗是目标跟踪系统的重要性能评价指标,只有尽量减少网络能耗,才能延长网络的生命周期,从而使目标跟踪的任务能继续进行下去。

(4)鲁棒性

鲁棒性是指系统的容错性,即:当网络出现故障时(如网络中的某些节点由于其自身能量消耗或周围环境因素节点失效),目标跟踪系统能否及时地自动调整跟踪策略,或自动重构网络拓扑以保证网络的正常运行。

.........................

第五章 总结与展望

5.1 论文总结

本文以研究无线传感器网络中的目标跟踪技术为目标,围绕网络整体模型的构建、网络内节点之间的协作策略、网络节点对移动目标的定位跟踪等方面,提出了一种基于轨迹预测的无线传感器网络下的节能目标跟踪策略,主要工作总结如下:

(1)合理的网络模型和节点调度策略:

本文针对不规则的目标跟踪区域,将无线传感器网络和网络内的传感器节点分别以“网格”和“簇”的形式进行了合理的建模和划分,网内节点以“簇”为单位进行相互协作;为了提高节点的工作效率,本文通过合理的节点调度策略,为网内节点设计了两种工作模式,使未参与跟踪的节点能主动进入休眠状态,并在目标进入其所在网格时被及时唤醒,从而在保证节点对目标进行精度定位和有效跟踪的同时,减少了节点能耗,延长了网络生命周期。

(2)精确的目标定位算法: 传统的目标定位通常需要至少三个信标节点参与,针对这一缺点,本文分别对传统的RSSI 测距技术和 APIT 定位算法进行了相应的改进,实现了最少仅靠两个节点即可对目标进行定位。因此目标在运动到节点稀疏区域时,也能被网内节点精确地定位和及时地跟踪。

(3)能量有效的轨迹预测与目标跟踪:

为了有效地预测目标的运动轨迹,本文根据目标的运动情况为网络定义了三种不同的状态,各网格根据自身状态更改其簇内节点的工作模式,并通过目标的运动状态和所在位置,对目标下一时刻可能到达的地点和运动轨迹进行了准确及时的预测,从而在对目标进行跟踪的同时显著降低了网络能耗;同时为了保证目标跟踪系统的鲁棒性,本文在网络边界节点能否及时发现目标、各簇之间如何实现对目标的轨迹预测与持续跟踪、目标离开当前网络后是否能被及时发现等方面,均作出了相应的考虑和分析,大大提升了系统的容错性。

参考文献(略)