本文是一篇企业管理论文,本文研究了零食不同的设计源对消费者购买行为的影响,并基于心灵知觉理论、线索利用理论等构建了设计源与消费者购买意愿之间的概念模型,通过实验研究方法,从设计源(AI vs.人类)对消费者购买意愿的影响机制出发进行展开研究。

1绪论

1.1研究背景

1.1.1实践背景

一直以来,产品设计都是构建企业核心竞争力的关键要素。“设计主体信息”作为产品设计沟通的重要部分正受到学界和业界的广泛重视[21,67,76,78]。过去,产品设计主要集中在专业设计师设计和用户设计。近年来,消费者的观念正在发生变化,消费者的需求变化莫测,单凭人力似乎很难有效捕捉消费者需求的多样性和复杂性。随着技术的发展和进步,过去完全由人类完成的劳动正在转向人工智能,人工智能开始参与以前被认为依赖于人类的领域。人工智能(AI)被定义为“系统正确解读外部数据,从这些数据中学习并利用这些学习成果通过灵活适应实现特定目标和任务的能力”[39]。得益于大数据分析和机器学习等技术的突破,人工智能正逐步融入产品设计领域,成为创新设计的重要驱动力。在传统专业设计师设计和用户参与式设计之外,人工智能系统已发展成为企业价值创造过程中不可或缺的设计主体之一。随着AI在药物开发、服装设计和汽车制造等领域进行了成功的创新,不少食品企业也开始利用AI进行研发创新。例如,卡夫亨氏推出基于AI技术开发的植物基奶酪,钟薛糕“Sa'Saa”系列冰激凌包括口味研发、命名、宣传、设计都有AI参与;可口可乐“未来三千年”限定口味是首次由AI辅助收集大数据制作创造的新口味,在产品研发上,结合AI推荐添加新口感,包装设计上也借助了AI设计来打造未来感。无印良品推出了AI薯条,宣称该薯条经历了“3兆次”模拟,是从海量数据中挑选食谱,平衡了多种原料制成的全新口味薯条。

食品行业不仅将AI应用于产品的包装设计,还把AI设计应用于产品的口感、质地和营养配比等方面。AI技术的推广不仅加速了产品的开发和优化,还提升了产品质量、创新能力。传统的产品设计研发方式面临效率低下、成本高昂的难题,AI设计驱动的产品创新为解决这些问题提供了新的路径和解决方案。随着技术的成熟和应用场景的扩展,AI在中国食品行业的应用前景十分广阔,AI与零食的碰撞正在成为一种新兴的趋势。

.........................

1.2研究目的与意义

1.2.1研究目的

随着技术的变革,AI被越来越多地应用于产品设计,尤其是食饮产品研发当中,AI的参与为产品创新带来了巨大的潜力。然而,AI技术在食品设计研发领域的应用并没有呈现出良好的效果。基于此,本研究立足于理论创新与实践应用的双重维度,以企业在新产品营销环节中给出AI设计源这一线索为研究切入点,结合心灵知觉理论、线索利用理论等相关理论,聚焦AI作为新兴零食设计主体对食品创新研发的影响机制这一前沿领域,系统探究消费者对AI零食的认知与行为反应,并深入分析零食企业在AI驱动设计创新过程中面临的机遇与挑战。具体而言,本文的研究目的主要包括:

第一,探究零食不同设计源(AI vs.人类)对消费者购买意愿的影响。

第二,基于心灵知觉理论和线索利用理论,探究AI设计源如何影响消费者购买意愿,验证胜任感在上述过程中的中介作用,并排除好奇心和感知风险等可能存在的替代性解释变量。

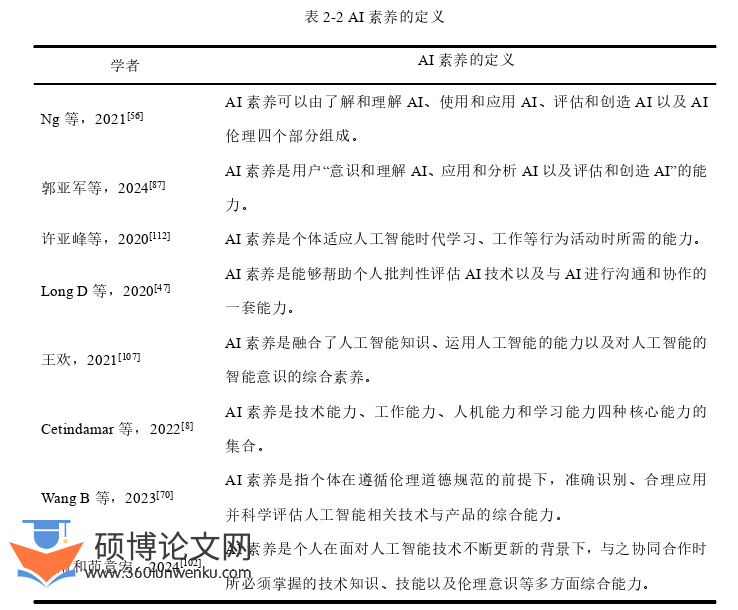

第三,探索消费者的AI素养是否影响消费者对AI设计源的胜任感,进而影响消费者的购买意愿。

企业管理论文怎么写

.........................................................

2文献综述与理论基础

2.1设计源

2.1.1设计源分类及定义

设计是一种旨在通过形成产品方案来填补用户体验的感知缺口的信息处理活[109]。根据设计主体来源不同进行分类,可将设计大致分为专业设计、用户设计和AI设计三种。随着互联网技术和人工智能系统的进步和发展,用户设计和AI设计逐渐成为常见的设计源[29,67],当下在企业实践中专业设计仍然是最重要和常用的设计方式[63]。

专业设计的设计源是特定产品种类设计领域的专家。这些设计专家具备高效且高质量完成大多数设计任务的专业技术和能力。用户设计是指企业依靠用户社区产生新产品设计创意,并将生成的产品推向更广泛的消费者市场[11,21,65],能够提高创新产品的成功率[45]。在专业设计中,用户一般只提供需求信息,专业设计师要根据用户需求提供解决方法。在用户设计中,用户既要提供需求信息又要提供解决方案[3]。AI指任何使用算法或统计模型来执行感知、认知和对话这些典型人类思维功能的机器[48]。目前为止,产品设计和开发一直是人类设计师的强项,但AI逐渐成为产品设计的重要来源。随之产生的问题是产品的设计源信息是否会影响消费者对产品的购买意愿?其中的机理机制值得关注。

.................

2.2胜任感

2.2.1胜任感的定义

胜任感的概念源于自我决定理论(Self-Determination Theory,SDT)。该理论由美国学者Deci和Ryan于1985年提出,认为个体是行为的主动参与者,具有自我整合、自我完善以及持续学习的内在倾向,这些倾向在适宜的社会环境中得以激发。自我决定理论指出,自主性、胜任感和社会关系是人类的三种基本心理需求[12]。其中,自主性体现了个体行为受自身意愿驱动的程度,反映了个体基于兴趣和价值观进行选择的自由度;胜任感则是个体对自己能否成功完成某项任务的自我评价;社会关系需求则表现为个体对周围环境或他人支持与接纳的渴望,体现为被理解以及融入群体的感知。当这三种基本需求得到满足时,个体的内在动机将得到强化,并促使外在动机转化为内在动机,从而提升个体对活动的兴趣和信心,增强对目标的持续投入[12]。Huang和Rust(2018)[36]指出,Huang和Rust(2018)[36]提出,胜任感是指个体感知到自身或他人能够有效完成任务的能力。近年来,随着人工智能技术的飞速发展,人工智能逐渐取代人类承担部分传统工作,并开始扮演以往由人类执行的角色。在此背景下,学术界对胜任感的研究也逐渐拓展至人工智能应用领域以及人机关系的研究中。吴继飞等(2020)[110]认为胜任感是指人们对人类或人工智能完成一项任务的能力的主观感知。马昕怡(2022)[100]把人工智能胜任感定义为人们主观上对人工智能完成一项任务的能力感知。本研究结合研究背景,将参考吴继飞等(2020)[110]的定义对胜任感进行研究。

2.2.2胜任感对消费者行为的相关研究

以往的研究表明,胜任感是影响消费者行为的关键因素之一[17]。研究表明,人们普遍认为AI与人类的能力存在显著差异。研究指出人类拥有两类突出的能力——认知能力和情感能力,前者体现为逻辑和理性思维,后者表现为情感和直觉[31,50]。AI能够掌握人类的认知能力,但在模仿人类的情感能力方面却面临着较大挑战。研究表明,消费者更青睐于为AI设计的实用产品而不是为享乐产品付费[78]。相比于享乐型的食品领域,AI更胜任功能型产品设计领域。这种效应的出现源于人们对不同主体的胜任感存在先验性认知:人们普遍认为AI在挖掘功能属性价值方面更具优势,进而能够进行更精准的设计和研发工作。但是食品领域产品的设计研发更多需要设计源的感官体验和情感,因此消费者可能会认为AI无法胜任食品的设计。

.........................................

3 研究假设与理论模型 ....................... 20

3.1 零食设计源对消费者购买意愿的影响 ......................... 20

3.2 胜任感的中介作用 ................................... 21

3.3 AI素养的调节作用 .................................. 22

4 实验设计 ....................................... 24

4.1 实验一:设计源对消费者购买意愿的影响 ................................ 24

4.1.1 实验目的 ............................ 24

4.1.2 实验 1a设计 ................................. 24

5 研究结论与未来展望 ........................... 47

5.1 研究结论 ............................... 47

5.2 理论贡献与管理启示 ....................... 48

4实验设计

4.1实验一:设计源对消费者购买意愿的影响

4.1.1实验目的

实验1a与实验1b的目的是为了验证不同零食设计源(人类vs.AI)对消费者购买意愿的影响作用,即检验H1。

4.1.2实验1a设计

实验1a采取单因素组间设计,自变量为设计来源(人类vs.AI),被试被随机分配到其中一种情景。本实验招募82名被试,研究人员向参与者承诺,所有认真完成实验任务的人员将在实验结束时获得一份价值1元的红包作为奖励。实验一的材料为薯片,为了防止无关因素的干扰,虚拟了零食企业A。被试会了解到某零食企业A推出了一款最新设计研发的薯片。

首先,请被试想象以下场景。AI设计组被试要求想象“某天您去超市购物,发现A企业推出了新品薯片。值得注意的是,该薯片是由AI设计打造的全新产品,是AI经过10兆次以上的模拟平衡多种原料制成的全新口味的薯片。”人类设计组被试要求想象“某天您去超市购物,发现A企业推出了新品薯片。值得注意的是,该薯片是人们经过大量尝试平衡多种原料制成的全新口味的薯片。”为提高实验的真实性,研究人员准备了包装上不带任何标志的薯片向大家展示,并在实验结束之后分发给实验参与者试吃。

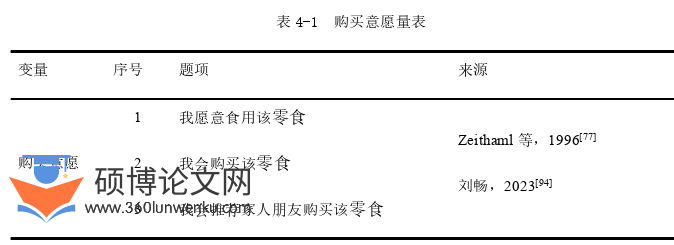

在此过程中,上述文字材料描述中除设计源的差异,两组被试看到的内容完全一致。被试阅读完实验文字描述材料后,让被试填写问卷。结合本文的研究内容,购买意愿的测量借鉴了Zeithaml等(1996)[77]和刘畅(2023)[94]的研究,最终确定题项为:“我愿意食用该零食”“我会购买该零食”“我会推荐家人朋友购买该零食”,如表4-1所示。

企业管理论文参考

............................

5研究结论与未来展望

5.1研究结论

本研究通过四个实验探讨了零食设计源对消费者购买意愿和其内在机制,以及存在的边界效应。实验1a和实验1b两个实验排除了零食本身会带来的误差,重复检验了不同零食设计源这一线索对消费者购买意愿的影响。在实验二中,胜任感被引入作为中介变量,用以深入探讨零食设计源对消费者购买意愿影响过程中的中介机制。在实验三中,为进一步探索AI设计源效应是否存在边界条件,引入了消费者的个体特征AI素养这一调节变量。具体结论如下:

第一,研究证明了零食设计源(人类vs.AI)对消费者购买意愿的影响,即相对于人类设计研发的传统零食而言,消费者对AI零食的购买意愿更低。值得注意的是,并非是AI零食本身降低了消费者的购买意愿,而是“AI设计源”这一线索,让消费者对AI能否胜任零食设计研发这一任务产生怀疑,进而降低了消费者的购买意愿。

第二,研究证明了胜任感在零食设计源影响消费者购买意愿中的中介作用。相对于传统零食,消费者对AI胜任零食设计研发这一任务持观望态度。对于零食设计研发这种需要感官和体验的工作,消费者认为AI不懂人类的味蕾,认为其无法判断人类口感的喜好。因此,相对于人类设计,消费者对AI设计研发零食的胜任感更低,进一步降低了消费者对AI零食的购买意愿。

第三,研究证明了AI素养在零食设计源影响消费者购买意愿中起调节作用,当消费者AI素养较高时,消费者对AI零食的购买意愿会增强。具体来说,AI素养涉及消费者对人工智能的了解与应用等,AI素养越高代表消费者越了解人工智能,与人工智能的互动要比普通人要多,对AI在完成某项任务的评估信任要更强,使得AI素养高的消费者能够正确评估AI是否可以胜任零食设计研发这一工作,进而提高对AI零食的购买意愿。

参考文献(略)