本文是一篇企业管理论文,本研究结果表明:随着区域数字化水平的升高,生产性服务业水平与制造业服务化之间存在倒“U”型关系;区域数字化水平发挥着重要的双门槛作用,当区域数字化水平小于第二门槛值时生产性服务业水平对制造业服务化产生正向影响,且介于一二门槛值之间时正向影响最大,当数字化水平超过第三门槛值时生产性服务业对制造业服务化产生负向影响;

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

近年来,我国内外发展环境更趋复杂严峻,经济存在下行压力,传统的粗放型增长方式已不能支持经济高质量发展,在决定国家经济命脉的制造业中,服务的作用持续增长。从国内看,传统生产模式和发展理念下的制造业生产效益逐渐饱和,制造业产品不能更好地满足消费者的个性化需求,向制造业服务化转型成为制造企业提高产品价值增值的有效通道。从国际看,我国制造业大而不强,处于全球价值链分工体系的底层,面临双向转移带来的双重挑战,向制造业服务化转型成为我国制造业企业打破国际分工固化态势现状以及提升对外出口附加值的可行方式。在2015年发布的《中国制造2025》中,特别提到了通过促进制造业的制造属性和服务属性的协调发展,推动生产性制造业向现代服务型制造过渡,同样2019年中央经济工作会议上也指出了2019年的七大重要任务之首就是推动先进制造业和现代服务业深入融合。这一系列政策文件的出台凸显了制造业服务化的重要性,同时也明确了发展制造业服务化的有效路径之一就是借助生产性服务业。制造业服务化已经成为增强我国制造业竞争力、推动传统制造业由大变强的必经之路,是中国经济高质量发展的新动能。

在推动制造业服务化的进程中,生产性服务业发挥着重要的作用,生产性服务业源自产业的深化分工,承接制造业高质量发展释放的生产性服务需求,与制造业是一种天然的合作共生关系。生产性服务业和制造业协调共进发展已经成为我国推进“制造业强国”进程的关键要素。“十四五”规划和2035年远景目标强调“以服务制造业高质量发展为导向,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸”,这进一步明确了生产性服务业对制造业高质量发展的促进作用。

企业管理论文怎么写

.......................

1.2研究内容与方法

1.2.1研究内容

本文以我国生产性服务业、制造业为研究对象,选取2011年—2020年国家层面、省域层面的面板数据,探究数字化水平背景下生产性服务业对制造业服务化的影响效应,以及数字化背景下生产性服务业对制造业服务化的异质性影响和数字化水平作为门槛变量的非线性影响。具体研究内容如下:

(一)概念界定及影响机制分析。本文主要对生产性服务业、制造业服务化以及数字化水平的相关概念、测度及影响作用进行梳理与分析,并基于古典经济理论、价值链理论、产业融合理论和熊彼特内生增长理论对数字化背景下生产性服务业对制造业服务化影响机制展开讨论和提出研究假设。

(二)我国生产性服务业、制造业服务化与数字化水平现状分析。分别通过对面板数据的整理、计算以及结合现实情况,从整体和分行业分地区的视角介绍生产性服务业、制造业服务化和数字化水平发展现状分析,并从三者发展趋势中初步分析研究假设。

(三)数字化背景下生产性服务业对制造业服务化影响实证分析。包含计量模型的设定、数据收集处理计算、回归结果分析、数字化门槛效应检验、稳健性检验以及异质性分析,实证验证前文的主体关系的假设。

......................

第二章 文献综述与研究假设

2.1 生产性服务业相关研究

2.1.1 生产性服务业相关定义

生产性服务业产生于制造业发展的过程中,多表现为一种贯穿于全部制造业价值链的中间性的服务投入,该中间投入不直接参与制造业的生产活动也不会直接产生最终消费[1]。生产性服务业区别于生活性服务业,最早是由 Machlup提出,定义为产出知识,提供中间产品的产业[2],随后一众学者就多从中间投入、服务对象、溢出效应等视角来定义生产性服务业。

从中间投入视角方面开展研究的学者相对更多,如Greenfield、Gruble & Walker、Hansen等学者为代表的观点,指出生产性服务业作为中间性投入服务是影响商品生产的非最终消费服务,它有助于提高劳动要素以及其他生产要素的生产率 [3,4,5]。李江帆认为生产性服务业是一种由企业继续生产而非消费的产业形式,它给企业提供了中间产品的投入[6]。这是我国最早对生产性服务业概念的研究,之后,涌现出大批学者对其展开研究。陈仕权指出生产性服务业是进入生产的各个环节为其提供服务的中间投入,且这种投入种类多、技术高,能显著提高生产效率[7]。高觉民和李晓慧认为生产性服务业是通过市场营销行为,为制造业的企业提供中间投入服务的行业,主要包括商业服务、房地产、信息技术服务和投融资等,以满足中间生产的需要[8]。吴敬伟和江静同样认为生产性服务业支撑着制造业发展,为其产品的生产提供中间产品[9]。

........................

2.2 制造业服务化相关研究

2.2.1 制造业服务化相关定义

Vandermerwe首次提出制造业服务化概念,认为服务化是制造商为增加产品的核心价值而将产品和服务集成提供[25]。Szalavetz首次提出了制造业服务化包括了生产投入和产品结构两方面,分别为制造业对内部服务效率提升的需求产生投入服务化,以及制造业产品发展出更多的服务属性导致产出服务化[26],从制造业需求的角度来理解制造业服务化的含义。在此基础上,我国学者周大鹏将制造业服务化理解为制造业生产过程中服务要素对原有生产要素的替代作用不断强化的过程,这种替代过程符合现代制造业发展的方向[27]。Miroudot 和Cadestin则表示制造业服务化过程是制造业企业内部职能对服务这种中间性投入要素依赖性逐渐增加的过程[28]。我国工业和信息化部在2016年发布的《发展服务型制造专项行动指南》将投入服务化和产出服务化归纳为制造业通过增加服务比重,实现加工组装向“制造+服务”转型,这也充分表明出制造业服务化已上升至国家战略层面。

在投入产出视角的基础上,学者对其内涵展开分析,例如李晓华等提出服务型制造的内涵是制造业企业提供的制造产品具有更多的附加增值服务[29]。之后,许多学者立足制造业服务化的效用价值去定义制造业服务化的内涵,综合表述为制造业服务化是各个制造业企业为提高企业绩效,获取更大竞争优势,通过新增产品生产过程全链路的服务投入与产出,从提供产品逐渐拓展为提供综合产品服务解决方案,进而提高产品服务属性增加值的一种制造模式。同样,余博立足制造业服务化与企业竞争力关系,指出制造业服务化是指制造业企业通过融合制造附加服务,使企业从单纯的产品制造和销售的模式,向产品制造和服务提供的整合模式发展转变的过程[30]。总的来说,制造业服务化的实质是企业主动参与服务转型升级的经营战略,这一战略会提升企业的整体价值和促进企业的长期发展。

..........................

第三章 生产性服务业、制造业服务化与数字化水平现状分析.............. 15

3.1 生产性服务业现状分析 ............................. 15

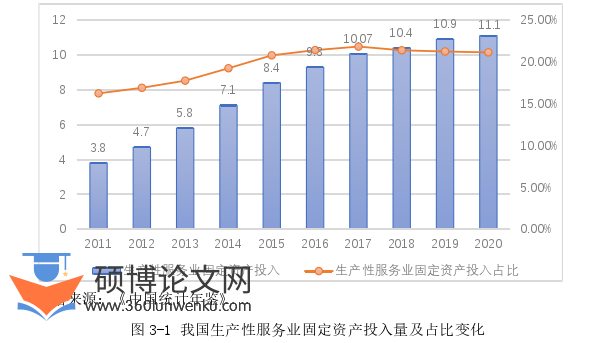

3.1.1我国生产性服务业总体水平现状 ............................. 15

3.2 制造业服务化现状分析 ......................................... 20

第四章 数字化背景下生产性服务业对制造业服务化影响实证分析.......... 26

4.1 计量模型设定 .............................. 26

4.2 数据来源和变量说明 ...................... 26

第五章 结论、建议与展望............................... 37

5.1研究结论 ...................................... 37

5.2政策建议 ................................. 37

第四章 数字化背景下生产性服务业对制造业服务化影响实证分析

4.2 数据来源和变量说明

4.2.1 数据来源

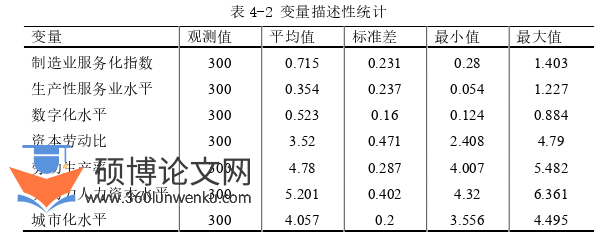

考虑到数据的可得性和连续性,本文最终选择2011—2020年30个省份作为研究样本,西藏及港澳台地区不纳入分析范围,数据主要来源于历年《中国地区投入产出表》《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》,部分缺失值采用移动平均法和插值法补充。

4.2.2 变量说明

(一)被解释变量

制造业服务化水平(Mser)。本文首先运用投入产出法中的直接消耗系数和完全消耗系数来初步测算制造业服务化水平。相较于直接消耗系数, 完全消耗系数衡量了制造业总产出的直接消耗和间接消耗, 较为全面地反映出制造业和服务业的相互依存关系。最后将计算出来的各个年份各个地区的完全消耗系数与当年该地区的行业产值交乘,进而得到30个省各生产性服务子行业供给制造业的中间投入总量,再加总各个制造业部门的数据即可得到制造业服务化水平指数。

(二)核心解释变量

区域生产性服务业综合发展水平指数(Pser)和数字化能力指数(DIG)。本文在借鉴唐晓华,曹萍萍研究的基础上考虑数据的可获得性和权威性,提出生产性服务业综合发展水平指数(表3-1)和数字化能力综合指数的测度指标(表3-2),并使用熵权法进行两个指数的测算。

企业管理论文参考

.......................

第五章 结论、建议与展望

5.1研究结论

本文首先对生产性服务业、制造业服务化及区域数字化水平的概念、测度及其影响因素进行文献梳理,讨论了数字化背景下生产性服务业对制造业服务化的影响作用机制。随后以中国2011—2020年30个省份为考察单元,通过熵值法和投入产出法计算出生产性服务业水平、数字化水平和制造业服务化水平指数,结合现实经济指标数据分析我国三项指标的实际情况并进一步讨论三者作用关系。最后运用固定效应模型和门槛模型,检验了数字化背景下生产性服务业对制造业服务化的影响,数字化水平对区域生产性服务业和制造业服务关系的门槛作用,以及生产性服务业对制造业服务化影响的区域和行业异质性,研究主要得出以下结论:

(一)区域生产性服务业水平对制造业服务化有正向的影响。随着生产性服务业的发展以及与制造业深化产业分工和产业高质量融合的过程中,为制造业带来成本降低、技术溢出及要素重组等效应,有助于制造业服务化进程。

(二)区域生产性服务业水平对制造业服务化的作用受区域数字化水平影响。这种影响主要表现为生产性服务业对制造业服务化产生积极影响,数字化水平在二者关系中起到重要的调节作用,即随着区域数字化水平的升高,生产性服务业水平与制造业服务化之间存在倒“U”型关系。

(三)区域数字化水平存在着重要的双门槛作用。生产性服务业水平与制造业服务化存在非线性影响,当区域数字化水平低于第一门槛值时,生产性服务业对制造业服务化有较小的推动作用,介于第一第二门槛值时推动作用最大,当数字化水平超过第三门槛值时生产性服务业对制造业服务化产生负向影响,制造业容易陷入“服务化陷阱”。

参考文献(略)