本文是一篇法律论文,本文结合典型司法案例,提出了有关个人信息保护的具体建议。从制度构建与法律解释两方面出发,寻求实现个人信息保护与合理利用之间的最佳平衡之路,达到实现双方共赢的局面,以期为我国个人信息保护相关制度的完善贡献力量。

第一章现状问题:典型案例及争议焦点

第一节违反知情同意规则侵犯公民个人信息案件情况与分析

一、相关案件总体情况介绍

随着大数据产业的蓬勃发展,用户与网络服务商之间关系日益复杂。为了能够对个人信息保护中知情同意规则的运用进行更为深入地探讨,充分发现我国司法实践中知情同意规则应用过程中存在的问题。通过对相关案例进行检索和研究,下文将对我国个人信息保护中涉及知情同意规则应用的相关案例总体情况进行介绍以及对实践中与个人信息保护相关问题进行详细阐述。

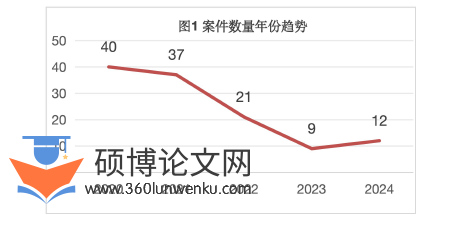

以中国裁判文书网为检索工具,以“侵犯公民个人信息”“民事案由”为关键词,将“文书类型”设置为“判决书”,截至2024年7月20日,获得相关裁判文书165篇,相关案件数量变化见图1所示。在这之中,《个人信息保护法》未实施之前十年内(2011年1月-2021年9月)司法裁判案件共有105件,实施之后的三年内司法裁判案件共有60件。从案件审判程序上看一审的案件数量最多,占比57%。从案件数量看,审判程序及其占比分别为:一审(95件,占比57%)、二审(70件,占比42%)、再审(1件,占比1%),如图2。案件进入二审程序的情况仍较多,这表明案件审理中仍有诸多争议,需要进一步研究解决。

法律论文参考

..............................

第二节司法实践中的典型案例

虽然《个人信息保护法》的颁布将个人信息确定为法定权益并规定了一系列具体内容,但在实践中有关公民个人信息保护的司法案例数量逐年上升。霍姆斯曾在其代表作《普通法》一书中写下“法律的生命不在于逻辑而在于经验”,①案例的价值便是基于经验的价值。通过在中国裁判文书网进行案例检索并经过对有效案件进行筛选和研读,选取“朱某与北京百度网讯科技有限公司隐私权纠纷案”②“俞某与浙江天猫网络有限公司等网络侵权责任纠纷案”①“黄某与深圳腾讯公司个人信息权益网络侵权责任纠纷案”②三个均与知情同意规则的适用有关的典型案例进行分析,所抓取的典型案例涉及主体均为个人与互联网企业,时间跨度较大,能够充分体现我国知情同意规则在实践中运用的发展过程。审理过程中,关于隐私协议的同意是否有效的问题引发了激烈的争论。双方各执一词,争论的焦点主要集中在隐私协议的合法性、有效性以及是否真正得到了当事人的充分同意等方面。这些问题的争论不仅涉及法律条文的解释和适用,还涉及对当事人权益的保护和平衡。有的开创了个人信息侵权案件维权先河,这三个案件的争论焦点具有一定的典型性、代表性,因此本文对其加以引用。

一、朱某与北京百度网讯科技有限公司隐私权纠纷案

案情简介:朱某利用“百度搜索引擎”进行关键词搜索后发现,搜索页面会显示与关键词相关的广告内容。此外,尽管百度网站首页设有《使用百度前必读》的链接,但该链接位于页面底部,字体较小且呈灰色,不容易被察觉。朱某认为,百度网讯公司利用网络技术,未经其本人知情同意就跟踪其搜索的关键词,将朱某的兴趣爱好、生活学习工作特点显露在百度网站上,从而对朱某浏览的网页进行广告投放,该行为侵害了其隐私权并影响了朱某正常的工作与生活。

.......................

第二章适用前提:个人信息的界定标准

第一节个人信息保护中知情同意规则的相关内涵

一、知情同意规则的内涵

知情同意规则始于20世纪中叶,最早适用于生物医学领域。随着网络时代的发展个人信息逐渐得到重视,而后知情同意规则也引入到个人信息领域,隐私政策正是知情同意在网络时代的具体运用。知情同意规则的文义解释为通过告知与了解到的信息做出同意的表达或承诺,这一规则可以发挥主体的能动自主性,有助于保护主体的基本权益①。知情同意规则包含信息处理者的告知层面与信息主体的同意层面,既对信息处理者的行为进行规制,又保护了信息主体的相关权益,我国对该项原则的运用主要体现在相关法律条文之中。

随着我国《个人信息保护法》的正式颁布实施,对于个人信息保护的重视程度显著提升,形成了一套以知情同意规则为核心的法律保护体系。这一法律体系的建立,彻底实现了个人信息权与隐私权的明确区分,确保了两者在法律上的独立性。随着知情同意规则的引入,立法机关对个人信息处理者的行为提出了更为严格的要求。这一举措旨在在法律层面上对个人信息的处理进行规范,确保个人信息的安全和隐私得到充分保护。这一规则的引入,使得个人信息处理者在处理个人信息时必须更加谨慎和透明。此外,法律还规定了对违法行为的严厉惩罚,以确保知情同意规则得到切实遵守。以期能够有效遏制个人信息的滥用和泄露,保护信息主体的合法权益。

在实际应用中,知情同意规则并非一成不变,而是根据不同的信息类型进行了灵活的调整和区分。例如,对于敏感个人信息和一般个人信息,法律规定了不同的处理方式和应对措施。对于敏感个人信息,处理者需要采取更为严格的保护措施,并且在处理过程中必须获得信息主体的明确同意。而对于一般个人信息,虽然也需要获得同意,但处理者在某些情况下可以采取更为简便的程序。知情同意规则是个人信息保护的核心之一,其既赋予信息主体选择是否允许信息被处理的权利,也为信息处理者提供了合法收集信息的依据,这一规则有赖于信息主体的自主性对个人信息进行预防与保护。

...........................

第二节个人信息的法律属性及分类标准

一、个人信息的法律属性

关于个人信息法律属性的界定,学界有不同的观点。有学者提出,个人信息不能成为民事权利的客体,因为其缺乏明确的“权利外观”。甚至有学者认为,个人信息属于公共物品,因此应当由公法规制。作为信息主体与信息利用者,主体双方都为私法主体,主体的特殊性使其应当受到私法保护。与姓名权和知识产权相类似,个人信息权也属于独立的创设性权利。

“物权说”认为个人信息是无体物,应归属于特殊的物权客体。但若将个人信息归属于物权,将会面临个人信息多次出售但信息主体无法救济的局面;“隐私权说”认为个人信息属于隐私范畴,应将个人信息纳入隐私范围加以保护。我国《民法典》设定了个人信息条款明确否定了隐私权观点;“一般人格权说”主张个人信息是一般人格要素,构成人格权的一部分;这一观点强调个人信息与个人尊严、隐私紧密相连,是个人身份和人格的体现。支持这一理论的学者认为,个人信息应当受到法律的严格保护,以防止他人无端侵犯个人隐私,确保个人的自由和尊严不受损害。他们认为,个人信息的保护不应仅仅局限于经济利益,更应关注其对个人精神层面的影响。而“人格权兼财产权说”则认为个人信息兼具人格权和财产权的要素,既属于人格权范畴,也具有财产权属性。这一理论的支持者认为,在当今社会,个人信息不仅关系到个人的名誉、隐私等非财产性利益,同时也与个人的经济利益密切相关。他们指出,个人信息可以被用于商业活动,如广告定位、市场分析等,因此个人信息中蕴含的经济价值不容忽视。这一观点主张在保护个人信息时,应同时考虑其人格权和财产权的双重属性,以实现对个人信息的全面保护。“具体人格权说”持此说的学者,如叶名怡认为“个人信息作为人格要素,可以成为民事权利的客体,个人信息或隐私信息或为可识别身份的一般信息。个人信息的利益内容清晰确定,如知情、迁移、删除、许可他人使用等等。并可归属于特定主体,且排除他人非法干涉,同时还能通过法律创设出可识别的法律地位,因此应认可为一种民事权利”。“新型权利说”则认为,个人信息属于个人与公共利益的结合体,具备人格与财产双重属性的权利载体。①个人信息的人格特征能够使其具有辨别不同主体的作用,而财产特征则赋予个人信息商业价值,能够帮助互联网企业进步与发展。我国《民法典》将个人信息置于人格权编,肯定了其人格权属性。《民法典》第990条并未涉及“个人信息”的内容,这就表明了个人信息的定位是一般人格权。

.....................................

第三章判断标准:充分告知与有效同意........................-1

第一节侵权行为难以认定的原因..........................................-26

第二节信息处理者充分告知的标准...................................-29

第四章责任承担:侵权责任与救济规则....................................-35

第一节个人信息侵权行为的责任认定.........................-36

第二节个人信息侵权民事责任的承担...............................-39

结语.............................-45

第四章责任承担:侵权责任与救济规则

第一节个人信息侵权行为的责任认定

一、侵权行为的归责原则

判断侵权责任主体应当承担何种侵权责任,在理论层面应当先确定适用何种归责原则。目前学界对个人信息侵权行为多主张过错推定原则,但仍有学者对此进行讨论,存在不同的观点与争议。理论界对于侵权行为归责原则有着不同的看法,主要包括“一元归责说”“二元归责说”以及“多元归责说”。

其一,持“一元归责说”的学者认为过错归责原则可以解决所有个人信息侵权案件的责任认定,否定其他归责原则,并主张扩大过错责任原则来解决问题,能够有效应对司法实践中举证责任复杂的情况。具体而言,个人信息处理者承担侵权责任是因为其主观上存在过错,若信息主体受到的损害不是由于信息处理者主观过错造成,信息处理者无需承担侵权责任。“一元论”虽然能够达到节约司法成本,提高司法效率的目的,能够反映出侵权行为的普遍性,但由于个人信息侵权案件案情复杂,主体繁多,实践中具体侵权行为中的特殊的问题难以解决。例如在过错难以确定的情况下,假如依然适用一元论的话,极易造成对当事人的不公对待的现象发生。

其二,持“二元归责说”观点的学者主张根据不同的标准划分归责原则,区分一般与特殊两种归责方式。以责任主体为区分标准,对于市场影响力较大的信息处理者,与信息主体地位悬殊,应当适用于无过错责任。而对于普通网络用户或信息处理者而言,双方地位相对平等,则适用一般过错责任原则。以责任形式为区分标准,若责任主体承担的是财产赔偿责任,则适用一般过错。若责任主体承担的是非财产性赔偿责任,而是赔礼道歉等需要考虑责任人主观过错等情况,此时适用一般过错原则。二元说的提出与一元说相比使得归责原则更加灵活,但面临着实践中区分困难的情况。

法律论文参考

..........................

结语

《个人信息保护法》在我国颁布三年有余,随着大数据时代飞速发展,知情同意规则已逐渐成为规制个人信息处理活动的“帝王条款”。近年来,司法实践中有关个人信息权益保护的案件数量逐年增长,囿于法律条文的滞后性,类案不同判现象仍在一定范围内存在。法院对同一类型的案件做出不同的理解,对于复杂的案件存在争议,各地各级法官应逐步形成对违反知情同意规则造成个人信息损害的案件法律适用的统一理解,运用各类解释方法对知情同意规则适用中存在的模糊地带予以廓清并形成共识。

本文通过对有代表性的典型案例进行梳理,总结出现阶段知情同意规则法律适用中存在的争议焦点。在司法实践中何种情形应当适用知情同意规则?如何区分个人信息和隐私并处理其交叉问题?侵权行为应以何种判断标准来区分造成损害后应当承担何种后果?解决这些法律适用问题对信息产业的高速发展有着重要意义。在实践中面对涉及个人信息权益的问题,应当通过司法裁判和互联网平台自主规制两条路径进行保护。这不仅有利于对个人信息性质问题的进一步明确,还有助于对互联网平台隐私政策内容的进一步规范,达到实现信息网络时代信息保护与流通之间平衡的目的,从而促使数字经济时代迅速发展。个人信息保护是当前学界的研究热点,本文结合典型司法案例,提出了有关个人信息保护的具体建议。从制度构建与法律解释两方面出发,寻求实现个人信息保护与合理利用之间的最佳平衡之路,达到实现双方共赢的局面,以期为我国个人信息保护相关制度的完善贡献力量。

参考文献(略)