本文是一篇教育管理论文,本研究通过借助教育惩戒对话,可以优化师生关系,促成教师和学生的共识和理解,使师生都能在教育惩戒中受益。教育不是单方面成长的活动,而是教学相长的活动。

第一章 绪论

一、研究的缘起

教育惩戒是教育界近年来的热门课题,它作为一种教师不可或缺的教育手段,已经得到了国家政策和法律的认可。在初中阶段,学生的身心发展迅速,叛逆心理严重,教师的教育惩戒工作繁重。教育惩戒暗含的师生关系矛盾和权益冲突是阻碍教育惩戒顺利有效实施的核心因素。传统教育惩戒中以教师为主体、学生为客体的主体性思维范式加剧了师生矛盾与冲突。事实上,教师和学生的关系是交流、联系、共生的。用“二元对立”的思维处理教育惩戒问题是行不通的。基于此,本文从以下要点阐述研究的缘起。

(一)初中生容易引发违纪问题

2018年中国青少年研究中心和共青团中央国际联络部发布的《中国青年发展报告》表明,在我国17岁以下的儿童青少年中,约3000万人受到各种情绪障碍和心理行为问题的困扰[1],青少年心理成长问题已成为国家主要的社会问题之一。初中学=生正值青春期的前半期,身体的快速成长和发育带来了一系列心理上的变化。这使他们对自我比较关注,希望得到外界的认可,而想法不成熟,对社会认识不全面,常常会让他们陷入自我与外界的冲突之中,做出不正确的决定。根据埃里克森提出的人格发展理论[2],个体的发展是持续一生的,在心理发展的每个阶段,个体都面临着一个需要解决的心理社会问题,该问题引起个体心理发展的矛盾与危机。初中生处于“同一性对角色混乱”阶段,他们在探索自我认同的各个方面,或者形成一个整合的自我概念,或者对自我概念和将来期望感到混乱。如果初中生顺利度过这个阶段,化解矛盾与危机,他们就会对自己有信心,对未来有憧憬,实现自我认同。如果他们没有解决此阶段的矛盾与冲突,他们便会角色混乱,没有固定目标,失去信心。因此,初中生在成长过程中,容易陷入自我与外界的冲突中,出现叛逆心理,这就增加了违纪行为出现的概率。

教育管理论文怎么写

.....................

二、相关文献述评

通过对国内外有关教育惩戒的研究文献和国内外有关主体间性视域下教育惩戒的研究文献的搜集和梳理,了解现有有关初中教育惩戒的研究成果和局限,为本论文的研究提供支撑论据和研究土壤,为深入研究打下理论基础

(一)国内外有关教育惩戒的研究

1.国内有关教育惩戒的研究

我国关于教育惩戒的研究,起步较晚,研究不够完善和深入,经过笔者在中国知网搜集、整理和分析文献发现,截止2024年1月26日,2002年至2023年间,有关教育惩戒的文献共1129篇,发表趋势为早期(2002-2016)长期量少持平,中期(2017-2021)数量激增, 后期(2022以来)数量下滑又回升。具体来说,2002年起至2016年,每年发表的文献数量均低于30篇,且大多集中在10篇到30篇区间范围之内;2017年至2021年,每年发表的文献数量急剧增长,保持在30篇以上,尤其在2019至2021年间猛增,从65篇增长到322篇;2022年至2023年,每年发表的文献数量呈下滑趋势,从193篇降到97篇;2024年有回升,预计达到196篇。总的来说,有关教育惩戒的研究呈上升趋势,这也表明社会对教育惩戒地位和作用越来越关注和重视。如何有效实施教育惩戒是教育领域内需要解决的重要问题。

..........................

第二章 核心概念与理论基础

一、核心概念

(一)主体间性

主体间性是由主体性发展而来的,要想理清主体间性,必须首先了解主体性。主体性最初就是一种哲学概念,最早由笛卡尔开创。从哲学角度出发,人的主体性主要指人在一切对象性活动中与客体相互作用而表现和发展起来的一种功能性特征,是作为认识主体的人在处理外部世界关系时的功能表现[1]。它是人区别于其它动物的标志,它最能体现人的本质力量。然而主体性强调人的主体地位,难免会以某个或某类人为“中心”,将“中心”以外的人视为“客体”,极易导致“主体”与“客体”冲突、对抗甚至割裂,不利于“主客体”之间和谐关系的构建。尤其在教育惩戒上,存在着师生之间权益的摩擦与较量,师生关系容易走向恶化也是基于此。因此,在教育惩戒领域,主体性思维模式不具有适切性。而更具包容性和互动性的主体间性思维模式更有利于解决教育惩戒问题。那么,主体间性到底指什么呢?

胡塞尔最早提出了主体间性的概念,为了回应对现象学还原的唯我论指责,他在主体“我”之 外又设置了一个“主体”,这个“主体”与“我”享有同样的哲学主体性地位[2],“主体”一方是如何与同样被视为主体角色的“另一主体”交往互动的,这是此哲学范畴研究的主要问题。主体间性是由主体性发展而来的,是一种由单向的“主- 客”关系向双向的“主-主”关系的转变,但它在本质上依旧是一种主体性, 而且交流、平等、共生则是共同生活世界的应有之要素。

《简明哲学百科词典》中的对主体间性的解释是:“表征自我与他我关系的现象学概念”称为主体间性。因此,主体间性是指主体之间在交往中形成的双方关系的共通性和一致性。主体间性基于主、客体之间的关系角度出发,改变了简单地从主体出发的单一模式,将平等、对话、共生等要素融入,努力构造出和谐的多主体间性关系,切实优化社会人际关系[3]。

............................

二、理论基础

(一)主体间性理论

1.主体间性的理论阐述

胡塞尔在其代表作 《笛卡儿式的沉思》中首先提出了主体间性的哲学概念。在这本书中,他首先认可了人主体性的存在,认为每个个体的人都有自己的经验,都有自己的世界现象,但是这些世界“并不是我个人综合的产物,而只是一个外在于我的世界,一个交互主体性的世界,是为每个人在此存在着的世界”[4]。在胡塞尔的看来,人类不能只是立足于自身的主体性去认识外在的世界现象,在认识世界现象过程中,应该意识到自己与他人都是主体,即自我主体和他者主体,主体之间并不是孤立的存在,而是相互联系的共生共存的统一体。至此,在主体中寻求本体的可能性被胡塞尔扼杀,交互的主体间性成为了哲学的主流。

海德格尔在胡塞尔的基础上进一步发展了主体间性哲学,对此在的主体与共在的主体间性进行了更加详尽的论证。在“共在”的观念中,海德格尔强调人与人之间的共同存在,认为“自己 的此在正和他人的共同此在一样,首先与通常是从周围世界中所操劳的共同世界来照面的”[1]。存在总是某一存在者的存在,而存在者在存在主义中叫做此在。对存在的领会,就是对此在的存在的规定[2]。由此可以看出,主体是共同存在的,为相互依存,不可脱离的关系。

哈贝马斯的交往行动理论是主体间性理论中有代表性的分支,它进一步丰富和发展了主体间性思想,此时主体间性已经完全委身于社会关系之中,以交往行动的面目出现在社会科学之中。他认为不同的交往主体之间存在着相互协调的互动关系,通过交往行为,主体之间可以达成相互理解,而“达到理解的目标是导向某种认同,认同归于相互理解、共享知识、彼此信任、两相符合的主观际相互依存”[3]。

............................

第三章 主体间性视域下初中教师教育惩戒的现状及问题分析 ........................ 22

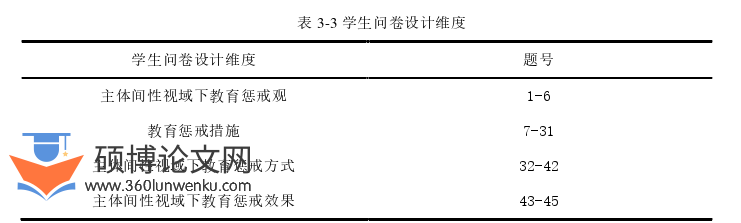

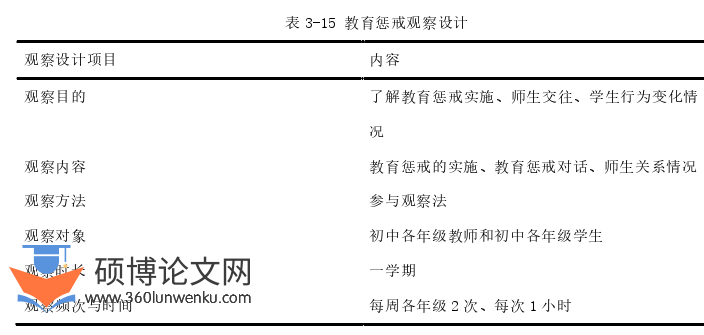

一、调查的设计与实施 ................................... 22

(一)调查的目的和调查的对象 ........................................ 22

(二)调查的方法及设计 ..................................... 23

第四章 主体间性视域下初中教师教育惩戒对策 ............................... 46

一、强化师生平等交互的主体地位,发挥教师的主导性和学生的主体性 ..................... 46

(一)充分发挥初中教师教育惩戒的主导性 ............................... 46

(二)充分发挥初中学生教育惩戒的主体性 .......................... 47

结语 ....................................... 51

第四章 主体间性视域下初中教师教育惩戒对策

一、强化师生平等交互的主体地位,发挥教师的主导性和学生的主体性

发挥初中师生在教育惩戒中的主体性作用,需要正视初中师生的平等交互主体地位,以教师为主导,培育和发展学生的主体性,才能更好地让师生在主体间性视域下实现教育惩戒的共赢。充分发挥教师主导性是坚持教育惩戒社会主义方向的重要保障;有效发挥学生的主体性是确保教育惩戒实效的关键抓手。因此,将发挥教师主导性和学生主体性相统一起来是推进教育惩戒顺利实施和提高教育惩戒效果的应有之义。

(一)充分发挥初中教师教育惩戒的主导性

1.带动初中教师积极实施教育惩戒

首先,在教师方面,教师实施教育惩戒积极性不高,心理顾虑较重,主要来自学生身心承受力、家长理解配合程度和师生关系走向。然而经调查,多数学生表示现行教育惩戒是适度的,身心承受皆能承受,不排除少数学生身心承受力较差。所以,教师存在对学生身心承受力过度担心的心理,其实施教育惩戒的积极性受到抑制。为了解决这个问题,教育相关部门和学校一是要搭建教师教育惩戒顾虑减负平台,提供初中生发展规律知识、家校沟通技巧培训、师生沟通交往方法,教师教育惩戒心理服务、教育惩戒优秀案例解读;二是要落实教育惩戒师生救助途径,使师生在教育惩戒中的权益都有能得到保护,释放教育惩戒教育活力;三是要完善教育惩戒监督制度,使教育惩戒处于监督之下,促进教育惩戒健康运行;四是要带动师生制定教育惩戒细则,真正发挥教师的主导性和学生的主体性作用。经过教育惩戒限度规则制定民意调查,针对反思类惩戒:点名批评、写检讨、赔礼道歉、请家长、课后教导等,每周不超过3次较为适宜;行动类惩戒:罚站、罚值日、增加作业量、带离教室惩戒、没收课堂违规物品等,每周不超过3次,每次总时长不超过1小时具有一定可行性。所以,在教育惩戒限度方面,师生可在次数和总时长上做出共同约定。

教育管理论文参考

..............................

结语

至今,初中教师无论是担心教育惩戒引起师生关系恶化问题还是师生权益冲突问题,这都大大减少了师生主体之间在教育惩戒中的交往互动行为。

主体间性理论以平等、对话、共生为理念,为教育惩戒可能引起的师生关系恶化问题和权益冲突问题提供了一个解决思路。在主体间性视域下,教师和学生在教育惩戒中是平等交互主体,两者为相互依存,共生共长的关系。通过借助教育惩戒对话,可以优化师生关系,促成教师和学生的共识和理解,使师生都能在教育惩戒中受益。教育不是单方面成长的活动,而是教学相长的活动。实现师生之间的共赢是每个教育工作者都应该思考和研究的问题。笔者以主体间性理论为基,调查了A市P初中的教育惩戒问题,以此为例提出了初中教师实施教育惩戒的策略。

鉴于笔者的学术水平和科研能力有限,本文存在许多不足之处。一是虽然说在教育惩戒中要充分发挥初中学生的主体性作用,但初中学生的主体性意识只有在教师的培育下才能萌芽和发展。如何培育初中学生主体性意识是需要进一步探讨的问题。二是本文的样本容量小,不能反应各种不同经济水平地区的主体间性视域下初中教师教育惩戒问题。希望在以后的研究中,能够完善对以上问题的研究,获得更多的研究成果,为国家教育惩戒实施贡献智慧和力量。

参考文献(略)