本文是一篇经济管理论文,本文章利用2012——2018年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,在反事实框架下构建因果中介分析模型研究了社会资本对农户农业规模经营的影响,并从社会资本影响土地、资金等要素流动的角度进行了机制分析和异质性分析。

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

推进土地流转、实现农业规模经营是中国农业改革的重要内容。2015年的《深化农村改革综合性实施方案》提出要 “放活土地经营权,发展多种形式的适度规模经营”。意图通过放活土地产权、促进土地流转来达到规模经营的目的。然而,依靠土地流转实现农业规模经营的发展并没有预期顺利。根据农业农村部的数据,截至2021年底,全国家庭承包耕地流转面积5.57亿亩,占家庭确权承包耕地总面积的36.96%①,并且仍有七成左右的耕地由分散的小农耕作。不少学者认为,农业规模经营依然受到农村正规金融体系发展缓慢、农村土地流转市场依然不健全等制度因素制约。这实际上是传统小农经营在向现代化的规模经营转型的过程中,由于金融、市场制度的发展并没有适应农业生产经营方式快速变化的需求,导致了要素在集约化配置过程中受到了“制度障碍”。

社会资本作为一种非正式制度,在传统乡土社会的资源配置中占据着重要的地位,这或能为正式制度不完善的农村地区提供一种“补充作用”,以破解规模经营发展的“制度障碍”。农村是中国传统乡土文化的承载地,农村中人的社会联系、经济现象有着和现代城市不一样的特征和机制。由于农村独特的聚居模式、人地关系和历史文化传承,使得农村的社会合作相比与城市受到更多的非正式制度的影响(陈斌开,2018)[1]。这种非正式制度的影响可以归结为乡土社会中依托血缘、地缘而形成的“差序格局”造就了独特的社会关系网络、信任模式和行为规范,其主要表现为:①人与人之间的互助和人情往来也会以自我为中心呈现出“差序格局”。②个人在亲友间会构建“短半径”的有限信任,这种有限信任会排挤与陌生人之间的一般信任。③在一个族群内部,有着基于本族群利益的行为规范,例如协同一致生产等,而背离这种规范会受到社会负效应的惩罚(Manski,2000)[2]。

经济管理论文怎么写

.............................

1.2 国内外研究现状

1.2.1 农业规模经营的农户决策逻辑

农业规模经营受到制度、政策、产业与微观个体的决策逻辑等因素息息相关,学者们的研究已有了较为广泛的讨论,主要从以下三个方面展开:一是从宏观层面,分析了农村社会保障制度、农村土地流转制度、农业金融制度、产权制度(林文声等,2017)[3]等正式制度对农地规模经营的影响,这些研究中有对制度进行宏观的定性分析,也有利用微观数据进行效果评价(罗必良等,2015)[4];二是从中观层面,研究农业经营方式与生产性服务业之间的关联和影响,主要是金融支持(王耀,2011)[5]、农业技术服务对农地规模经营的影响(钱文荣等,2019)[6];三是从微观层面,对影响规模经营决策的农户成员特征、家庭特征,农户土地流转的契约选择(钱龙,2017)[7]、农地产权状况等因素进行了分析。特别是近年来国家越来越重视农户在农业规模经营中的主体地位,农户从小农经营转向规模经营的决策受何种因素的影响越来越受到学者的关注。

从农户农业规模经营决策的影响因素来看,部分学者对农户小农经营转向规模经营进行了福利分析(Ma等, 2022)[8],认为规模经营导致的家庭福利下降是制约农户转向规模经营的重要原因。还有学者从农户规模经营决策的角度,研究了影响农户内在决策发生的家庭特征因素,发现人力资本、政治资本(付振奇、陈淑云,2017)[9]、社会保障水平(闫小欢、霍学喜,2013)[10]、兼业程度(张忠明、钱文荣,2014)[11]等是影响农户农业规模经营决策的家庭特征因素。此外,肖剑和罗必良(2023)[12]研究发现,回流农民工往往具有更强的规模经营意愿和潜力,特别是那些外出务农和主动回流的农民。还有一部分学者从外部的经济政策、农业制度层面,对影响农户农业规模经营决策的外在因素进行了一系列探讨,这些研究认为经济发展情况(赵丙奇等,2011)[13]、农地产权明晰度(郑淋议等,2023)[14]、农产品市场的可达性(Burke等, 2020)[15] 等外在产权制度和经济发展状况也影响了农户的规模经营决策。此外,农业外包服务显著降低了平均规模以下的小农经营,表现出对小农户的挤出效应,倒逼了规模经营的实现(李尚蒲、张路瑶,2022)[16]。

...........................

第二章 理论基础

2.1 社会资本理论

2.1.1 形成背景

在传统的新古典经济学理论中,“理性人”假设假定参与市场交易的所有人的互动都是匿名的,这导致在此框架下进行的经济分析缺乏对于社会结构的考量。在真实世界中,这种人与人的互动会受到社会结构的影响,表现出一种非正式制度的作用。忽视这种重要作用在经济分析中产生了偏差使得这种理论应运而生。

社会资本理论中的社会资本是一个非常广泛的概念,描述了社会关系如何为个人或团体带来生产性的结果,主要表现为通过人际关系、共同的身份认同、共同的理解、共同的规范、共同的价值观、信任、合作和互惠来有效地运作社会团体。它涉及经济学、社会学、行为组织理论和政治学等多个学科。从社会资本理论形成的角度来看,社会资本理论的形成大致经历了三个阶段的演变:第一个时期最早可以追溯到20世纪70年代,当时许多学者开始关注这一概念。Hanifan被认为是首先使用“社会资本”这一术语的人,他将其描述为“构成乡村社区的群体和家庭中的善意、友谊、同理心和社会交往关系”[48]。第二个时期是20世纪80年代,以怀特、格兰诺维特等为代表的新经济社会学,主张用社会结构或社会网络来分析经济现象。经济社会学用一种将经济学与社会学相结合的新视角来分析经济社会发展过程中存在的现象,弥补了社会学或经济学理论的不足,成为研究社会经济问题的最佳结合点。第三个时期是20世纪80年代末以后,新经济社会学将研究范围具体化为社会资本,认为经济现象是经济和社会资本因素共同影响的结果。从社会资本理论的建立和完善来看,社会资本已经成为推动经济发展和技术创新的重要力量,而且经济发展和技术创新的地区差异在很大程度上可以用社会资本理论来解释。

..........................

2.2 规模经济理论

2.2.1 形成背景

规模经济理论起源于19世纪末,当时像阿尔弗雷德·马歇尔和约翰·贝茨·克拉克这样的经济学家观察到,较大的公司往往具有较低的平均成本和较高的市场力量。他们将这归因于规模经济,即从增加生产规模中产生的成本优势。规模经济可以来自于专业化、分工、实践学习、批量采购以及将固定成本分摊到更大的产出等因素。他还论述了内部和外部规模经济的产生过程,并阐述了随着生产规模扩张,规模报酬会出现递增、递减和不变三个阶段。保罗·萨缪尔森在马歇尔的基础上对规模经济理论进行了补充和完善,认为单位产品的平均成本会随着产出的增加而下降。

2.2.2 主要内容

规模经济是指当企业的生产规模(产量)在一定范围内扩大时,随着公司增加产量,它会因单位固定成本与产量之间的反比关系而获得成本优势。产量越大,单位固定成本越低。规模经济也会导致平均可变成本(平均非固定成本)随着产量的增加而下降。反之,则为规模不经济。而《The New PalGrave A Dictionary OF Economics》定义为在技术不变的前提下,单位产品平均成本的增加表示出现了规模不经济,而下降则表示出现了规模经济。造成这种现象的原因普遍认为规模经济是由于生产规模增加带来的运营效率和协同效应所致。然而,“规模经济理论”也认识到,规模效益存在一定的局限性。超过一定程度,增加公司或行业的规模可能会导致规模不经济,即由过度增长引起的成本劣势。规模不经济可以来自于协调问题、官僚主义、沟通失误、拥堵以及递减收益等因素。因此,“规模经济理论”表明,存在一种最优大小的公司或行业,可以最大化其效率和盈利能力。规模经济有两种主要类型:内部规模经济和外部规模经济。

.............................

第三章 社会资本对农业规模经营的影响机制分析 ............................ 17

3.1 非正规融资效应 ......................... 17

3.2 短半径土地流转效应 ................................... 18

3.3 正规融资的替代作用 ........................... 19

第四章 社会资本对农业规模经营影响的实证分析 ............................ 21

4.1 模型构建和计量方法 ................... 21

4.1.1 因果中介效应模型构建 ......................... 21

4.1.2 模型假设的讨论 ............................ 22

第五章 社会资本对农业规模经营影响的异质性分析 ........................ 35

5.1 区域异质性 .............................. 35

5.2 市场化程度异质性 ............................... 38

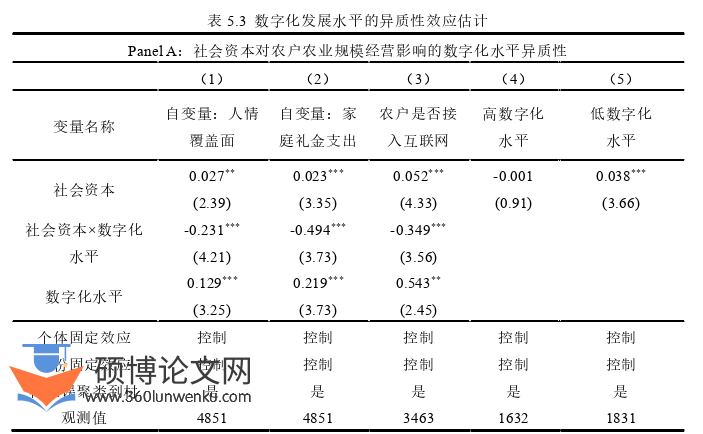

5.3 数字化发展水平异质性............................ 40

第六章 社会资本视角下农业规模经营的提升策略

6.1 社会资本托底农业规模经营发展策略

本文研究表明,社会资本在农户农业规模经营中依然发挥着重要的促进作用。其作用机制是社会资本明显提高了农户非正规融资能力和“短半径”流转土地的能力,缓解了规模经营实现过程中的融资和融地困境。虽然,在正规金融和产权制度逐渐等正式制度完善的过程中,这一作用会被削弱。但不可忽视的是,在正规金融不发达、产权制度和市场机制不健全的地区,社会资本依然发挥重要的补充作用[78]。因此,要充分发挥社会资本对农业规模经营发展的补充和托底作用,一方面要构建社会资本的培育与维护机制,增大农户的社会资本的存量;另一方面,要积极引导社会资本发挥要素配置作用,驱动规模经营发展,实现托底作用。

6.1.1 注重社会资本培育、再生与维护

构建社会资本培育与再生的循环机制。社会资本依然是市场体制不健全背景下,农村地区要素流动的重要推手,对促进农业规模经营具有重要意义。第一,农户应发挥主观能动性,重视日常的人情往来和人际关系的维护。第二,政府应发挥总体引领作用,支持建立多种形式的区域性合作组织,增强村民之间的联系和互助,促进社会资本的培育;积极引导优秀传统文化的传承,培育文明、互助的乡风,以乡风文明助力乡村振兴。第三,村委会可以通过表彰邻里亲朋之间的互助、帮扶、合作等行为,引导社会资本发挥金融、土地等生产要素配置效应,将农户的社会资本有效转化为农户扩大经营规模的途径,并使得农户在良性合作互助之中促进社会资本再生,构建起社会资本培育与再生的良性循环。

经济管理论文参考

...........................

第七章 结论与展望

7.1 研究结论

文章利用2012——2018年中国劳动力动态调查(CLDS)数据,在反事实框架下构建因果中介分析模型研究了社会资本对农户农业规模经营的影响,并从社会资本影响土地、资金等要素流动的角度进行了机制分析和异质性分析,结论如下:

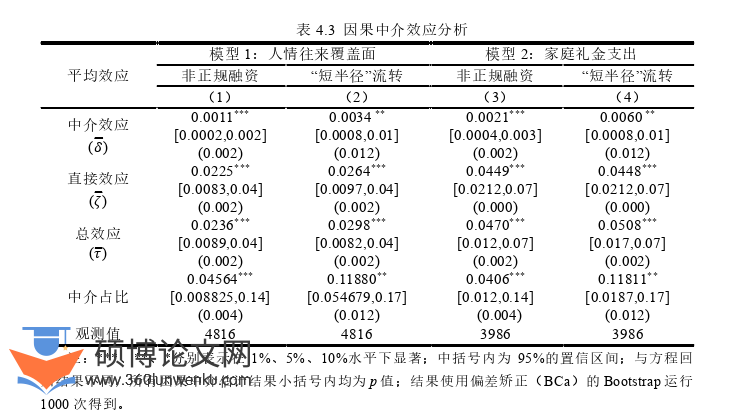

(1)农户拥有的社会资本对于农业规模经营有着显著的促进作用,促进非正规融资是社会资本促进农业规模经营的一条重要作用渠道。在使用工具变量法排除一定内生性的情况下,非正规融资的中介效应约占比约为14%到35%。促进土地的“短半径”流转是社会资本促进农业规模经营的另一条重要作用渠道。在考虑内生性后,土地“短半径”流转的中介效应约占总效应的27%到46%。这表明,传统的“短半径”的土地交易模式,是根植于“熟人社会”的社会网络中的,以降低逆向选择和道德风险的出现。农户社会资本越强,越有可能在这种土地流转机制中获取到土地,以实现规模经营。

(2)随着正规融资的获取,正规融资会替代非正规融资,减少了对人情关系的利用。而且若农户获得了正规融资,非正规融资对于农业规模经营不再有明显的促进作用。这表现出了,传统的以人情往来作为代表的社会资本在正规金融不断普及之后呈现出弱化的趋势,农户在能获取正规融资的条件下,往往不再通过社会资本来促进规模经营这种大型融资。这充分体现了,基于社会资本的非正规融资作为一种融资手段,只是一种在正式金融制度不完善的条件作为一种非正式制度起到补充作用。要缓解农户实现农业规模经营过程中的融资难问题,仅仅强调社会资本在其中的作用往往是不够的,需要加强正规金融服务在乡村的普及,才能更好的破解农户规模经营中的融资难问题。

参考文献(略)