本文是一篇经济管理论文,本文理论方面从高新区设立的政策效应、产业集聚和创新效率三个角度探究了国家高新区对经济增长的影响机制。现状分析方面从我国国家高新区的发展历程、整体发展、行业发展和创新发展四个角度全面把握高新区的发展状况。

第一章绪论

第一节研究背景及意义

一、研究背景

1915年世界上首个高科技园区在美国落地,并由此成为“硅谷”后,许多国家纷纷效仿,现如今高科技园区已经遍布世界各地。新一轮的技术革命与工业转型的迅猛发展,加速了国际竞争格局的重组,如今世界上的科技创新正处于前所未有的活跃阶段,科技创新的方式也在发生着深刻的变革,产业高端化和生态创新成为世界科技园区发展的新特征。后疫情时代,经济发展对全球科技创新格局具有深远影响,各国将科技创新作为振兴实体经济、加速产业发展转型的内在动力,前沿技术、高端人才、标准规则、市场空间等成为国际竞争的中心,这就要求我国高新区要加快建设先行优势。

国家高新区通过充分发挥高新技术产业集聚效应,提高创新效率,对推动经济增长、助力产业转型升级和创新发展贡献了巨大作用。2020年①,我国169家国家高新区,纳入统计的16.5万家企业实现了42.80万亿元的营业收入,6484.4亿美元的出口创汇,贡献了13.3%的国内生产总值和12.1%的税收收入。国家高新技术产业园区不仅推动了经济的发展,更是我国的科技创新高地,截至2020年,国家高新区内聚集了99305家高新技术企业,287家大学科技园,万名从业人员中,R&D人员折合全时当量是全国平均水平的12.5倍,企业R&D经费内部支出9192.2亿元,占全国比重的49.2%,拥有有效发明专利421.6件,是全国平均水平的13.9倍。可见,国家高新区产业集聚和创新效率日益凸显,已经成为我国产业结构优化和创新驱动发展的主要推手,对国民经济发展贡献巨大力量。

....................

第二节国内外研究现状述评

一、国家高新区发展的相关研究

关于高新区方面的研究,国内外学者已经从不同视角进行了丰富的研究,本文主要从国家高新区的发展模式、产业集聚发展、创新发展以及高质量发展四方面展开。

1、关于高新区发展模式的研究

从世界范围来看,科技园区的兴起是为了加快高新技术产业的发展,国外科技园区起步较早且兼具产业发展和科技研发的特点,甚至一度形成一股硅谷热。郑国(2015)将研究高新区的学者分为学院派和实践派。学院派如Paul Westhead(1998)、Malcolm Parry(2008)从理论学术方面论证了地理区位、政府政策对园区发展的重要性,王缉慈(2010)通过研究发达园区的发展历程,提出我国的发展目的是形成创新集群;实践派如刘雯雯等(2009)从实际发展情况出发探究了高新区包含管理创新、战略动机和创新绩效三因素的运行机制模型;穆启国等(2000)、金心异(2010)通过对比国内外高新区的发展历程,对高新区的投资制度、区域创新网络和高端要素集聚方面提出了发展方向;周飞等(2014)提出武汉东湖高新区的成功在于人才和创新体制。

国内外高新区在建设管理模式存在明显的异质性特征。国外园区的建设和管理主要依靠市场力量,管理模式种类较多,主要分为三类。一是以日、韩和以色列为代表的园区采用政府为主的管理模式,二是以英国、瑞典和印度为代表的园区采用的企业主导管理模式,三是以德国、法国、新加坡为代表的园区采用的弹性管理模式,通过联合官方与非官方的相关机构,实行多元化管理模式。国内以政府指导为主,主要分为政府推动和政企合作两种模式。北京、深圳、南京、武汉等高新区属于政府推动型,深受政策影响,高新区管委会在高新区的区位、产业、平台建设等方面起主要推动作用。上海紫竹高新区是政企合作模式的典型园区,通过引入民营企业、高等院校与政府相结合的建设模式,形成“政府定调、企业唱戏”的市场化运作方式。

.................................

第二章相关理论基础

第一节概念界定

一、国家高新区内涵与影响因素

经济管理论文怎么写

在高科技发展和自主创新的背景下,各国都在有意识地规划和创建高科技发展中心,如研究园区、科技园区、商业园区、创新中心等。我国相应地就建立了高新区③。尽管“高新区”一词只在中国使用,但它与美国的“研究园”、英国的“高科技园”以及日本和法国的“科技城”具有相同的含义。高新区是指在知识密集型、开放型的大环境下,在特定地域范围内,具有相似性质和职能的大学、研究机构、企业等机构,其主要任务是依靠本国的科技、经济实力、科技资源、资金、管理方式,进行高新技术产品的研究、开发和生产,最大程度地推动科技成果商业化、产业化,是国家火炬计划的重要基础和载体。从本质上讲,高新区是一个特殊的地区,是为了在一定程度上为高新技术产业的发展创造一个适宜的地方,并利用政府的规划与市场机制来推动其健康发展。

我国经过认定的高新区有国家高新区和省级高新区,各省在自身发展基础上建设省级创建高新区。高新技术产业集群是基于知识密集型、开放型的环境,以国内科技和经济力量为主导,通过引进先进技术和管理模式,把科技成果最大程度地转化为实际生产力,是国家火炬计划的重要基础和载体。关于高新区的定位,总书记强调,高新区是科技的集聚地,也是创新的孵化器。

结合现有的文献研究成果,发现区域环境、要素集聚、组织学习、平台支撑、产业集聚、创新效率等是影响经济发展的主要因素(图2-2)。其中,产业集聚效应和创新效率是影响经济增长的核心因素。从国家高新区的发展历程来看,前期的国家高新区主要依靠国家政策倾斜和政府投资的保障,企业成批入驻,吸引大量的人才、资金,使得产业的发展规模迅速扩张,从而带动了整个区域的经济增长。2009年,国家启动了自主创新示范区的试点工作,启动了以创新为主导的发展战略。高新区逐渐将高新技术企业作为重点支持对象,将其作为重点发展对象,将其转化为创新成果,并将其产业化、商业化。从此,创新发挥越来越重要的作用,创新经济已经成为国家高新影响经济增长的核心因素。

.........................

第二节理论基础

本节在梳理高新区相关理论的基础上,从国家高新区的设立、产业集聚和创新效率三方面总结归纳出国家高新区对经济增长的影响机制。

一、高新区相关理论

1、自组织理论

喻志松(1996)探讨了高新区的“自组织理论”,提出开放、竞争、创新和资金、人才分别是高新区自组织的前提、基础、动力和保证,高新区能否形成自组织机制,协调各子系统的行为,是实现高新区经济目标的重要保障。高新区通过持续地吸收外界的资金和人才,持续地向外输出创新产品,并分配新的业务,从而提高其经济实力,实现“凝聚经济效应”。

2、三元参与理论

吴季松(1994)在《21世纪社会的新细胞》一书中,阐述了高新区的“三元参与理论”。他认为可以采用高新技术企业、科研机构、政府三方协同发展的对策,通过建立高新区,促进三方合作,发展高科技产业,促进地区的经济发展。

如图2-1所示,高新区是政府、大学与科研机构和企业三方结合的形式,有助于把三方的目标变成统一的政策和协调的行动。其中,高校逐步完善人才培养模式,转向培养创业和发展领域的人才;科研单位按照市场需要开展科学研究,将各类科研成果与市场相结合;公司寻求与大学、科技领域的合作,增强自己的科研实力;而在这方面,政府也加强了专业的服务与指导。

3、技术创新理论

高新区的技术创新理论来源于《高新技术产业园区强化技术创新机制的思考》一书,作者何玉清与钱元熙认为高新区作为一种政策制度是为技术创新量身定做,一方面高新区内大多数企业属于高新技术企业,具备技术创新必要的内部条件;另一方面,高新区为技术创新创造了有利的政策环境、高效的管理体制和完善的要素市场。吴季松也认为科技创新机制对高新区至关重要,而高新区则是将两股不相干的力量结合在一起,将科技创新转化为聚变。

.....................

第三章国家高新区发展现状与测度分析.......................18

第一节国家高新区发展现状分析............................18

一、国家高新区发展历程..........................18

二、总体发展情况...................................19

第四章国家高新区设立对经济增长的净效应研究.......................43

第一节模型简介与变量选取........................43

一、模型方法简介................................43

二、变量选取与数据来源....................................44

第五章国家高新区产业集聚与创新效率对经济增长的影响研究...........49

第一节产业集聚和创新效率对经济增长的线性影响.........................49

一、面板模型构建与变量选取............................49

二、单位根检验与模型选择................................50

第五章国家高新区产业集聚与创新效率对经济增长的影响研究

第一节产业集聚和创新效率对经济增长的线性影响

一、面板模型构建与变量选取

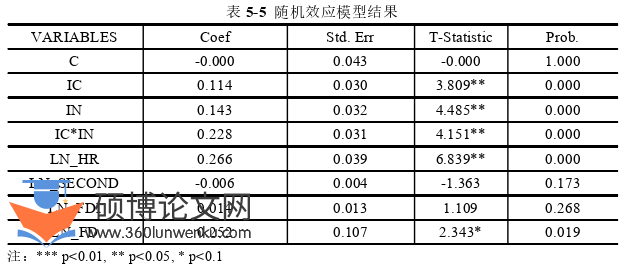

产业发展和创新发展是国家高新区自设立开始便肩负的价值使命,本章利用随机效应(RE)模型检验了国家高新区产业集聚水平和创新效率对经济增长的影响,产业集聚水平和创新效率由第三章测度得到,模型结果如表5-5所示.

经济管理论文参考

可以看出,产业集聚水平(IC)和创新效率(IN)对被解释变量的系数始终显著为正,说明国家高新区的产业集聚和创新效率对经济增长存在显著的正向效应。其次产业集聚和创新效率的交互项的系数始终显著为正,且回归系数为0.228大于产业集聚水平的0.114和创新效率的0.143,说明产业集聚和创新效率的交互作用对经济增长的推动更有力。这是因为国家高新区通过聚集企业和资源,形成较为完善的产业链,进而对周边地区产生虹吸效应,充分发挥产业集聚的经济效应。同时,高新区聚集大量的财富、集聚了雄厚的科研力量,具有科技水平先进、资源流通便利、信息交流网络优基础设施完善、生产与协作条件发达、市场地位优越等巨大优势。这种优势不仅可以使企业在研发、生产、营销等方面降低企业成本,而且还可以在原有的优势基础上,不断提高自身的实力和竞争能力,使高新区的发展步入一个良性的循环。

..........................

第六章结论与建议

第一节主要结论

本文理论方面从高新区设立的政策效应、产业集聚和创新效率三个角度探究了国家高新区对经济增长的影响机制。现状分析方面从我国国家高新区的发展历程、整体发展、行业发展和创新发展四个角度全面把握高新区的发展状况。并利用主成分分析法和三阶段DEA模型对国家高新区的产业集聚水平和创新效率进行测度分析,主要得到如下结论:

1、国家高新区整体发展迅速,但区域和行业发展不平衡,创新效益日益凸显。东中部地区凭借优越的地理位置和资源配置优势,使得区域内的国家高新区发展速度和产出效益均优于东北和西部地区。电子及通信设备制造业发展迅速,无论是企业规模还是企业产出效益均优于其他行业,信息化学品制造业的企业数量和企业效益均呈现逐年下降的趋势。整体创新指数逐年攀升,创新主体、创新实力和创新产出均大幅提升。

2、产业集聚存在区域异质性,创新效率提升明显。整体产业集聚水平呈现先集聚后分散的趋势;区位熵结果显示东部地区优势明显,东北和中部地区相对一般,西部地区相对较低且有下降趋势。综合测度结果显示2013-2020年各区域均有所上升但东北地区还有巨大发展空间。排除环境和随机因素的干扰后,各区域的DEA效率均值都有所上升,东部地区提升最快,已达到0.8以上,其次是中部地区,东北和西部地区相对较弱。

参考文献(略)