第一章《老人与海》在中学语文教学中研究的分析

第一节 《老人与海》文学解读的现状分析

自本世纪初,《老人与海》被选入语文教材,就出现了各种各样的文本解读与教学模式,随着学术界对《老人与海》的研究呈现出多样化的趋势,《老人与海》的文本解读也更加全面与丰富。大多数的教师也在这种文本解读的基础之上呈现出不同的教学内容。本人在整理参考文献时主要将学术界对《老人与海》的文学解读分为主题、语言特色及艺术手法赏析、人物形象分析等方面进行总结归纳。

一、主题解读

1、崇尚自然生态观——和谐

海明威是一位热爱自然的作家,“自然”也是他进行文学创作的主题之一,从《老人与海》中可以看到森林、大海、河流、青山等自然景观为作者海明威提供了不少的写作灵感。撒网捕鱼、游泳等与大自然亲密接触的日常活动也为他的小说创作提供了生活素材。对自然的热爱,对世界不和平的反感,对人类行为举止的失望、沮丧使海明威一直在寻找没有被破坏的自然。从创作早期一直到后期,他的作品就一直显露出对自然的向往与亲近,从《最后一方净土》中的森林、《永别了,武器》中的蒙特尔山林、乞力马扎罗的冰雪、非洲郁郁葱葱的森林、《丧钟为谁而鸣》中的松树山林以及《老人与海》中的海都给读者留下了异常深刻的印象。

18 世纪 60 年代,英国发明的第一台蒸汽机,是人类进入工业时代的标志,随之而来的是电气时代和信息时代。人类以空前绝后的规模和速度改变着这个世界,为人类创造了源源不断的物质财富。当人类为自己的这些伟大发明自鸣得意的时候,同时也尝到了自然带给人类的“馈赠”。一系列的生态问题给我们敲响了警钟,如:全球气候变暖、资源面临严重枯竭、水土流失、土地沙漠化等等,这一系列问题表明人类在为“享受”成果付出了惨重的代价。一时间,伴随着社会环境的改变,学术界人士提出了“生态文学批评”的概念,如陈智淦和王育烽在《海明威的生态情结─从生态文学批评角度看<老人与海>与<圣经>》中提出:“生态文学批评是在全球环境危机日趋严重的情况下产生的,它探讨的是文学与自然环境的关系。著名文学批评理论家帕特里克·穆菲认为叙事小说在环境保护方面起到了重要作用。”①人们透过这种文学活动会反思自身的行为是否合乎一定的礼法、制度,从这一叙述视角可以知道,文学总是伴随着社会的某种现象产生的,这就是文学与社会的共通性。通过这种特殊性质,人们可以对这种社会现象做出适当的反映。如在这个生态环境变化的时期,人们慢慢从自身的现状出发,开始考虑人在社会中的价值,同时,在写作上渗透了这种关注社会的意识,文学作品成为了社会生活的写照。海明威透过《老人与海》表明了自己想回归自然、热爱自然的生态观,自然的伟大与壮丽与人的坦然与崇高融合在一起,实现了人与自然界的情感交流,从而达到了情景交融的境界。

《老人与海》中体现出的生态学思想和对当前人类生态行为的反思,为当代人类在自然界中如何摆正位置提供了重要借鉴:在生态学方面,人仅仅是生态系统中的一个物种,与其他生态物种是伙伴关系,并没有享受着至高无上的地位与权力。

..............................

第二节《老人与海》的文学解读与中学语文教学

对于《老人与海》的文本解读,在学术界有众多的学者研究,学者的侧重点各有不同,对文本进行深入的解读有利于教学解读。顾苑佳在她的硕士论文《<老人与海>的文学解读与教学解读》中说到:“文学解读是一种主体间的对话活动,是作者、读者以及文本之间的思想交流。”文学解读是一种主观性极强的认识活动,它受到个人的文化程度、生活经验、认知水平等因素的影响,不同的解读角度对我们理解这部小说会有不同的切入点。正如马振芳在《<老人与海>在中国》里提到:《老人与海》在中国也有 50 多年的历程,从初步的接受阶段到不断的学术交流,研究的角度也呈现出多角度、深层次的趋势。在这个过程中,中国接受者结合自身的文化特点使《老人与海》具有了中国特色。

一、不同时期文学解读的原因

不同的时期《老人与海》的解读有不同的理解,这和当时的社会环境有很大的联系。经过整理和梳理各类参考文献,把《老人与海》的文学解读分为三个时期:

建国时期(1949——1966 年)、改革开放时期(1978——2000 年)、新世纪(2000——至今)。 建国时期(1949——1966),这个时期,中美关系紧张,各大高校开设的外国文学受阻,加上中国遇上三年自然灾害,学术界一直处于一个困难时期。外国文学少之又少,海明威的《老人与海》没能受到足够重视,在我国只有个别学者提出了自己的见解。比如 1962 年,《文学评论》第六期刊发了董衡巽的《海明威浅论》① 。该文主要是从人物形象和思想内容上对《老人与海》进行了解读。

1966 年“文化大革命”,中国在文学界对外国的文学是排斥的态度,这时外国论著少,对海明威小说的研究几乎是不存在的。因此对于海明威的《老人与海》的解读还处在前人的理解之上,对于海明威笔下的“硬汉形象”以及老人身上的优秀品质进行具体阐释。这种文学的解读在这个时期有一定的局限性。

改革开放时期(1978——2000),这个时期是外国小说发展的一次小高潮,越来越多的学者被《老人与海》这部小说所吸引,并提出了各种各样的观点,其解读也出现了新的角度和关注点。1979 年,刁绍华发表了《试论海明威的<老人与海>——纪念作家诞生八十周年》一文,该文结合了海明威的自身经历对主人公的人物形象进行深入分析,同时结合实例分析了海明威的“冰山原则”,这种叙事手法重视作者自己的理解,即不需要运用过多的叙述语言来描述文中人物。在作者认为,再多的语言都没办法表达清楚内心思想,反而简单的语言能创造空间让读者去想象。随着文学艺术的发展,“冰山原则”成为了现代叙事艺术的一种方式。与此同时,这个时期学者们也开始关注起了小说中的悲剧意识。

..............................

第二章 《老人与海》在中学语文教材的历程与编撰情况分析

第一节 《老人与海》在中学语文教材的差异

一、《老人与海》入选中学语文课本的原因

(一)从中学生的年龄特征来看

中学生分为初中阶段和高中阶段。初中阶段的心理发展阶段主要表现在以下三个方面:一是认知能力发展较迅速,感知能力达到较高程度;记忆力明显提高,有意识地在学习中得到发展,理解性记忆的比重增大,想象力丰富。但是情感丰富、不稳定。这时候他们已经开始追求远大的目标和理想,敬佩和向往英雄模范人物。三是自我意识和独立意识增强,能够经过独立思考发表自己的意见。

高中阶段的心理发展明显比初中生更为成熟,达到一个更高的发展水平。认知能力进一步发展,感知觉的目的性和系统性增强,记忆力由机械记忆为主过渡到以理解记忆为主,思维表现出更高的抽象概括水平。

一、不同版本教材《老人与海》的编撰情况分析

海明威的《老人与海》被选入多个版本的中学教材,占有重要的地位,一是出于语文教材选文“文质兼美”的需要,二是传承时代文化的需要。从“文质兼美”的角度看,《老人与海》中不管是结构上、语言上还是情节上、意境上都值得学习,对于我们赏析和写作都有很大的帮助。从“文化传承”角度看,《老人与海》中主人公圣地亚哥给我们展现的是一种积极向上的乐观精神,通过学习文本中的节选段让我们学会传承这种乐观的精神。从叶圣陶起语文教材编撰就渐渐遵循“文质兼美”的原则。这要求语文教材选文在艺术手法、语言运用上能够起到典范作用,通过学习这样的选文能够培养学生语言文字运用的能力。不同教材编撰者选取的角度不同,其根本是对语文课程理解的不同,造成了对教学内容选择不同。

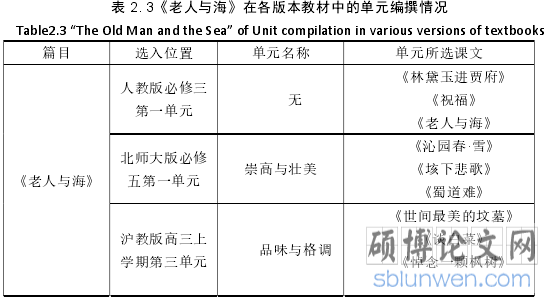

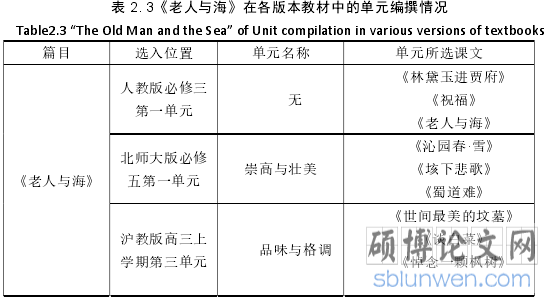

2001 年国家教育部颁布了《基础教育课程改革纲要(试行)》,新一轮课程改革,语文教材也发生了变化,不再单一地通用一本教材,而是各省、各地学校可以根据实际情况,根据课程改革与课程标准以及结合实际情况来编撰教材。本人搜集到人教版、沪教版、北师大版三个版本的语文高中教材,从所在学段、单元编排、课后习题三个方面来分析各版教材对《老人与海》的编撰情况,从不同角度分析《老人与海》文本教材。

............................

第三章 15 个《老人与海》教学课例的教学内容分析 ......................... 25第二章 《老人与海》在中学语文教材的历程与编撰情况分析

第一节 《老人与海》在中学语文教材的差异

一、《老人与海》入选中学语文课本的原因

(一)从中学生的年龄特征来看

中学生分为初中阶段和高中阶段。初中阶段的心理发展阶段主要表现在以下三个方面:一是认知能力发展较迅速,感知能力达到较高程度;记忆力明显提高,有意识地在学习中得到发展,理解性记忆的比重增大,想象力丰富。但是情感丰富、不稳定。这时候他们已经开始追求远大的目标和理想,敬佩和向往英雄模范人物。三是自我意识和独立意识增强,能够经过独立思考发表自己的意见。

高中阶段的心理发展明显比初中生更为成熟,达到一个更高的发展水平。认知能力进一步发展,感知觉的目的性和系统性增强,记忆力由机械记忆为主过渡到以理解记忆为主,思维表现出更高的抽象概括水平。

《老人与海》作为一篇经典的外国文学小说,影响力不容小觑。首先从篇幅来看,这是一部中篇小说,教材文本只是截取了其中的一部分。从题目来看,《老人与海》就给人无限的遐想。一个老人与一片大海形成对比,突出人的渺小,给人丰富的联想空间,适合中学学生学习。其次文本写了老人与鲨鱼搏斗的场景,在心理上和中学生更贴近,给他们提供了想象搏斗场景的空间,同时主人公形象也引起了学生的敬佩,成为了向往英雄的模范人物。最后,这部小说的思想内涵丰富,高中生对知识的理解达到了一定的深度,对文本主题的理解也不断深化,在《老人与海》的课堂教学环节中,从分析作品主题思想、艺术特征,到作品中的主人公形象,这一系列课堂行为引发了学生对社会问题和人生价值的关注,学生从中学习关注社会现象的能力,教师教导学生学会关注人的生活状态和精神面貌,这对高中生形成正确的人生观、价值观是有利的。

.............................

第二节 三个版本教材中《老人与海》编撰情况分析一、不同版本教材《老人与海》的编撰情况分析

海明威的《老人与海》被选入多个版本的中学教材,占有重要的地位,一是出于语文教材选文“文质兼美”的需要,二是传承时代文化的需要。从“文质兼美”的角度看,《老人与海》中不管是结构上、语言上还是情节上、意境上都值得学习,对于我们赏析和写作都有很大的帮助。从“文化传承”角度看,《老人与海》中主人公圣地亚哥给我们展现的是一种积极向上的乐观精神,通过学习文本中的节选段让我们学会传承这种乐观的精神。从叶圣陶起语文教材编撰就渐渐遵循“文质兼美”的原则。这要求语文教材选文在艺术手法、语言运用上能够起到典范作用,通过学习这样的选文能够培养学生语言文字运用的能力。不同教材编撰者选取的角度不同,其根本是对语文课程理解的不同,造成了对教学内容选择不同。

2001 年国家教育部颁布了《基础教育课程改革纲要(试行)》,新一轮课程改革,语文教材也发生了变化,不再单一地通用一本教材,而是各省、各地学校可以根据实际情况,根据课程改革与课程标准以及结合实际情况来编撰教材。本人搜集到人教版、沪教版、北师大版三个版本的语文高中教材,从所在学段、单元编排、课后习题三个方面来分析各版教材对《老人与海》的编撰情况,从不同角度分析《老人与海》文本教材。

............................

第一节 《老人与海》课例中教学内容的展示 .................................. 25

一、教学理念 ................................ 25

二、教学目标 ...................................... 25

第四章 《老人与海》及小说文本教学内容的深层思考 ............................... 37

第一节 小说的教学内容思考 ................................. 37

一、文本特征 ......................................... 37

二、形象描写 ........................................ 37

第四章 《老人与海》及小说文本教学内容规律的深层思考

第一节 小说教学的规律

一、文本特征

小说不同于诗歌、散文、戏曲,既没有散文华丽的语言,又没有诗歌的韵律,凝练。小说是通过贯穿文本的故事里人物,作者利用这个人物来向读者呈现真实的社会生活,传达一种社会思想。小说故事的背景依然是情节发展和人物性格基础,叙事性特征突出。①小说三要素包括人物形象、故事情节、环境。小说反映社会生活的主要途径是塑造人物形象,小说中的人物我们称为“典型人物”。这个人物是作者根据现实生活创造出来的,是“杂取种种,合成一个”的典型,通过这样一个典型的人物形象反映社会生活,更集中、是具有普遍的代表性。

二、形象描写

对于小说人物的形象特征刻画,通常是从人物的心理活动、语言、动作及外貌进行描写,对这些描写手法的把握有助于理解作者人物塑造乃至理解小说思想意义。因此,把握小说对人物的刻画是小说教学环节中不可或缺的一部分。②在《老人与海》的小说文本中,海明威刻画圣地亚哥这个主人公形象运用了多种描写手法,如象征手法的运用,动作描写、心理描写、细节、反衬等手法。由此我们可以知道塑造人物形象的手法多种多样,可以介绍概括,也可以是详细、具体的描写,可以是描写人物外貌,也可以描写人物心理活动,也可以是人物的行动对话。小说环境的描写与人物形象塑造、思想主题是有关联的。《老人与海》这部小说通过圣地亚哥的清瘦外貌、低微的工作来侧面烘托出他处于生活底层却有一颗永远向阳的内心,从这个层面可以分析出代表“圣地亚哥”这一类人的生活境况,揭示了社会底层职业工作者的状态。

...........................

结语

中学的小说教学一直在语文教学中占据着不可替代的地位,这也是一线执教者要不断去突破的一个难题。《老人与海》作为一部历久弥新的作品,在中学教材中有着深远影响,作为一部经典的文学作品,其文学价值是取之不尽的。由于当前小说教学出现的僵化和随意性,导致教学效率相对较低。本人以人教版本的《老人与海》为例,整理三个版本的《老人与海》编撰情况并结合 15 个的教学课例来研究教学内容,进一步结合新的教育理念提出新的观点。从写作能力和语文核心素养的角度出发,结合小说文本进行研究。

在本人的研究之下,以下问题得到了初步解决:根据当前的教学现状提出了自己的新观点,明确了文本解读、同课异构、语文核心素养、教学内容的概念;分析了不同版本节选文的差异与原因;结合了三个版本教材分析了《老人与海》编撰情况,并指出了教学内容的问题所在;透过 15 个教学课例的内容,找出了教学的不足之处;总结了小说教学的规律,并指出了本人认为《老人与海》在教学中还需改进的地方,

最后将小说教学与写作能力的提高以及核心素养的培养结合,在教学内容上提出自己的看法。

本人在选题上斟酌时间较长,参考了众多的论文资料以及有关文本解读的著作,但由于本人理论知识不够深厚,本研究还存在许多的不足之处。其一本人教学经验少,仅凭教学课例无法提供更加确切的小说教学现状,这是研究的局限性。其二本人对语文核心素养的理论知识了解不够深入,在这方面的研究水平不够,导致本人的研究停留在浅层次。其三,《老人与海》的教学研究资料较少,导致研究工作量不够充足。

因此,在今后的学习中还需不断深入学习,在实践中得到更多的教学经验,提高研究水平,为教学工作者提供更多的教学指导。

参考文献(略)

本人在选题上斟酌时间较长,参考了众多的论文资料以及有关文本解读的著作,但由于本人理论知识不够深厚,本研究还存在许多的不足之处。其一本人教学经验少,仅凭教学课例无法提供更加确切的小说教学现状,这是研究的局限性。其二本人对语文核心素养的理论知识了解不够深入,在这方面的研究水平不够,导致本人的研究停留在浅层次。其三,《老人与海》的教学研究资料较少,导致研究工作量不够充足。

因此,在今后的学习中还需不断深入学习,在实践中得到更多的教学经验,提高研究水平,为教学工作者提供更多的教学指导。

参考文献(略)