前 言

肩周炎(Frozen Shoulder,简称 FS),是一种以肩关节周围疼痛为主要表现,疾病后期伴随肩关节活动功能障碍的临床常见疾病。肩周炎属于祖国传统医学中“痹症”范畴,早在 2000 多年以前的《黄帝内经》中就有记载,内经称之为“痹症”、“骨痹”、“肩痛”。本病多发于 50 岁左右的中老年人,因此人们称之为“五十肩”,其疼痛的主要特点为夜间及遇冷时疼痛加重,白天及遇热后疼痛可缓解,因此本病又称之为“冻结肩”、“肩凝症”,本病的发病率女性高于男性,女性发病率约为男性 3 倍[1]。现代医学认为肩周炎是肩关节周围软组织的一种无菌性炎症,肩关节为人体活动度最大的关节,其活动度超过了其他任何一个关节[2],因此肩关节周围软组织最易形成劳损,在过度劳累、受凉、外伤等刺激因素作用下形成无菌性炎症,从而出现关节周围疼痛。当关节周围出现无菌性炎症,身体出于自我保护限制肩关节的活动,随着病程的迁延,肩关节活动受限的程度亦会加重。随着人们工作和生活习惯的改变,比如使用电脑、打麻将等,肩关节长期处于内旋外展的姿势,使得肩周炎患者越来越多,肩周炎患者上举不能梳头,后背不能提衣,侧举不能搭肩,甚者不能触碰,严重影响了患者的日常生活。肩周炎的治疗包括西医综合疗法、中医综合疗法及物理疗法,包括药物口服和外用、针灸、推拿、局部封闭、小针刀、外科手术、红外线、冲击波、功能锻炼等。西医综合疗法多以糖皮质激素、非甾体抗炎止疼药及外科手术为主,这类治疗方法具有起效快、疗效显著的优点,尤其是外科手术治疗包括关节镜技术、肩关节切开松解粘连术等,能迅速缓解关节疼痛及改善关节活动度,但其存在的弊端也不少,比如糖皮质激素会使软组织变性,手术治疗会导致术后关节粘连加重;中医综合疗法主要包括中药配方的各种剂型和用法、推拿法、针灸、针刀等保守治疗方法,这些治疗方法具有无创或微创,费用相对低廉,患者易于接受等优点,但药物很难到达病灶,很多推拿手法渗透性差,且无法改变关节粘连,因此疗效相对西医综合疗法差;物理疗法是一种借助仪器配合或不配合使用药物对疾病进行治疗的一种方法,主要包括有红外线、微波、冲击波等,此种疗法最主要的优点在于无手术创伤,见效快,但其缺点是疗效持续时间短,往往不能彻底缓解症状,多数物理疗法无法解决关节粘连的问题。

肩周炎的治疗存在两个方面的问题,一是解决患者疼痛,其次是恢复肩关节的正常功能,目前的治疗手段对疼痛的治疗尚可,但恢复关节功能主要靠患者自行功能锻炼,患者自行功能锻炼存在以下几方面的问题,一、锻炼方法不得当;二、锻炼的度把握不得当;三、锻炼不能持之以恒。因此肩周炎患者在无正确指导及监督的情况下进行功能锻炼往往收效甚微,甚至出现因功能锻炼导致肩关节损伤的情况,为了满足广大肩周炎患者对疾病治疗的需求,我们需要寻找一套既能有效缓解疼痛,又能改善关节功能的治疗方法,本研究通过运用冲击波治疗肩周炎的同时配合卧式牵引护理干预法恢复患者肩关节的功能,本法解决了功能锻炼中无监督、无指导的现状,为肩周炎的功能锻炼开辟新的思路,同时为体外冲击波疗法治疗肩周炎提供临床数据支持,并阐述冲击波在肩周炎治疗中的原理。

........

材料与方法

1 临床资料

1.1 诊断标准

1.1.1 中医诊断标准:参照国家中医药管理局制定的《中医病证诊断疗效标准》[3]制定,肩周炎诊断标准制定如下:1)长期慢性劳损或有陈旧性损伤病史,有感受风寒湿邪的病因。2)好发年龄在 50 岁左右,女性多于男性,右肩多于左肩,体力劳动者多见,多数为慢性发病,少数有外伤史,症状逐渐加重。3)肩周疼痛,以夜间为甚,常因天气变化及劳累而诱发,遇冷加重,遇热缓解,伴有肩关节活动受限。4)肩前、后、外侧均有压痛,外展及背伸功能受限明显,出现典型的“扛肩”现象。5)X 线检查多无明显改变,病程久者可见岗上肌钙化。

1.1.2 中医症型标准参照《中药新药临床研究指导原则》:风寒湿痹型:关节疼痛、重浊,夜间痛甚,遇寒则重,得温则减,关节活动不利,舌质淡,苔薄或苔薄白,脉滑细。参照国家中医药管理局制定的《中医病证诊断疗效标准》,选取肩关节骨性关节炎病例进行研究。

1.1.3 西医诊断标准参照“全国第二届肩周炎学术研讨会”制定的诊断标准[4]:1)病史:年龄在 50 岁左右,有肩部损伤或局部固定史,或有受凉受潮史。2)症状:持续性疼痛,夜间加重,不能触碰、挤压患侧,严重者影响睡眠。上举、外展及肩部旋转功能受限,以外旋受限明显。急性期以肌肉痉孪为主,慢性期以关节挛缩为主。梳头、穿衣、束带、举臂、掏裤兜等日常生活动作受限。3)体征:肩部广泛压痛,肩前方、肩峰下、结节间沟、三角肌附着处、肩押骨内上角等处。关节僵硬,外旋、内旋、外展、上举均受限。部分患者可有三角肌、冈上肌、冈下肌萎缩。4) X 线检查:肩关节前后平片与最大上举位各照一张,将肩胛冈轴线与肱骨干轴线夹角小于 140°作为 X 线诊断客观指标。另可见肱骨大结节骨质疏松、囊变或硬化等。

..........

结 果

1 两种不同治疗方法对患者 VAS 评分的影响

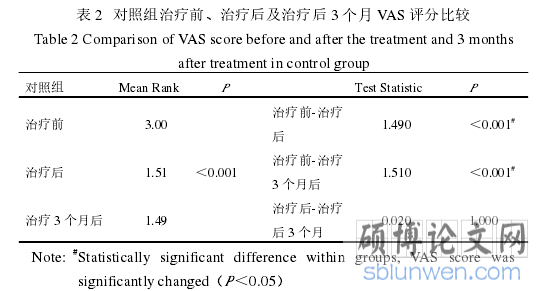

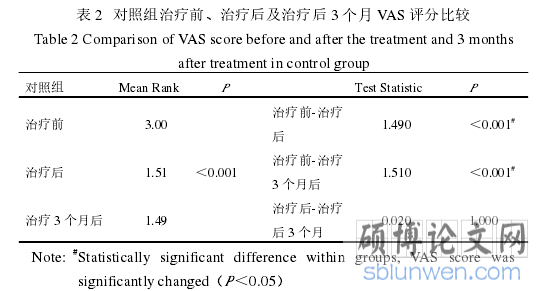

结果表明(见 Table 1-2):两组患者治疗前 VAS 评分无明显差异,无统计学意义(P>0.05);治疗组组内比较:治疗后及治疗后 3 个月的 VAS评分较治疗前均有明显下降,治疗后 3 个月与治疗后相比,VAS 评分有下降,数据变化有统计学意义(P<0.05);对照组组内比较:治疗后及治疗后 3 个月的 VAS 评分较治疗前均有明显下降,数据变化有统计学意义(P<0.05),治疗后 3 个月与治疗后相比,VAS 评分无明显变化,数据变化无统计学意义(P>0.05);两组患者组间比较:治疗组治疗后的 VAS评分与对照组相比,数据变化具有统计学意义(P=1.0×10-6<0.05)。VAS评分的平均秩次治疗组(40.02)<对照组(60.98),可说明治疗组治疗后的VAS 评分较对照组更低。2 两种不同治疗方法对患者肩关节活动度的影响结果表明(见 Table 3-4):两组患者治疗前肩关节平举、背伸活动度无明显差异,无统计学意义(P>0.05);治疗组组内比较:治疗后及治疗后 3 个月的肩关节活动度较治疗前均明显增加,治疗后 3 个月与治疗后相比,肩关节活动度增加,数据变化有统计学意义(P<0.05);对照组组内比较:治疗后及治疗后 3 个月的肩关节活动度较治疗前增加,数据变化有统计学意义(P<0.05),治疗后 3 个月的肩关节活动度与治疗后相比,肩关节活动度减小,数据变化有统计学意义(P<0.05);两组患者组间比较:两组患者治疗组治疗后及治疗后 3 个月的肩关节活动度与对照组相比,数据变化具有统计学意义(P<0.05)。

...........

附图....15

附表....18

讨论....20

结论....23

参考文献............24

讨 论

1 体外冲击波疗法在肩周炎中的作用

肩周炎在骨科疾病中属于肌腱末端病变,体外冲击波属于一种外治、物理疗法,其优点在于无创、快速缓解疼痛、无副作用及疗效显著等,因此冲击波治疗易于被患者所接受。体外冲击波疗法在肩周炎的治疗过程中起到了两方面的作用[5]:其一、缓解疼痛,其二、改善关节活动度。对体外冲击波疗法的作用机制作如下分析:

1.1 缓解疼痛

冲击波治疗肌键病变,解除局部疼痛的治疗机制尚不清楚,Haist 和Von-Steer 提出了 3 个假设[6]:(1)冲击波可以破坏细胞膜,导致疼痛感受器受损而不能传导疼痛信号;(2)“门”控制理论:受高能冲击波的刺激后,疼痛感受器发出的高频冲动在生物体内受到抑制;(3)冲击波诱导细胞内环境发生变化,可引起改变细胞周围白由基的改变,从而促使疼痛抑制物质释放。当冲击波透过耦合剂进入人体组织后在组织层面交界处产生压应力,压应力可使细胞变形,促使其对氧的摄入,刺激血管内皮细胞调节一氧化氮(NO)的释放以达到扩张血管的目的,从而加快局部血液循环、减轻炎性反应达到缓解疼痛的目的。在神经传导方面冲击波能对肩关节周围神经末梢组织产生刺激,特别是对痛觉神经感受器,使其敏感性降低,阻断神经传导。同时可改变伤害感受器对疼痛信号的接受频率,改变炎性组织周围化学介质的组成,促进 P 物质的释放,抑制二型环氧酶(COX)-2 的释放,抑制疼痛信息的传递,从而缓解肩关节疼痛。

...........

结 论

通过临床研究,现对卧式牵引护理干预配合体外冲击波治疗肩周炎的临床疗效总结比较如下:

1 体外冲击波疗法对肩周炎的疼痛具有明显的缓解作用,且具有起效快、患者依从性好的优点,患者治疗结束后立即感觉疼痛减轻,当患者治疗后的 3 个月内疼痛症状呈现逐渐减轻的趋势,所以体外冲击波疗法具有即时效应和延时效应;冲击波具有松解关节粘连,增加关节活动度的作用。同时在冲击波治疗后给予积极的护理干预措施,能有效的减少不良反应的发生和发展。

2 卧式牵引能改善肩周炎患者的肩关节活动度,能有效控制患者锻炼的数量和程度,能保证功能锻炼得以持续进行,同时锻炼方法更为合理,避免了因锻炼不得当造成的损伤,相比传统的功能锻炼方法具有明显优势,充分体现了护理干预在功能锻炼中的重要性。

3 卧式牵引在改善肩关节活动度方面获得了满意的疗效,且与常规功能锻炼相比具有明显优异性。

4 正确的护理干预措施不仅能改善医患关系,同时能提高治疗的效率及疗效。

..........

参考文献(略)