本文是一篇工商管理论文,本研究结合实际供应链管理场景,从企业及行业协会层面提出以下提升供应链韧性的对策建议。首先,企业增强数字化基础设施与技术应用能力,优化供应链协同和资源配置机制,核心企业支持中小企业的数字化转型与能力提升,并推动创新文化建设与数字化转型战略的整合。

1绪论

1.1研究背景

本节主要分为实践背景与理论背景两部分。实践背景部分深入分析了全球化趋势和数字化转型对制造业企业供应链韧性带来的机遇与挑战,凸显提升供应链韧性的紧迫性与重要性。理论背景部分回顾了供应链韧性与数字化能力相关的学术研究,探讨现有研究中的争议与不足,揭示了数字化能力在提升供应链韧性中的潜在作用机制。

1.1.1实践背景

全球化进程使企业所处的市场环境变得日益不确定,制造业作为国家经济发展的支柱产业,受不确定性环境的影响日益加深,而提升供应链韧性是增强企业应对风险能力的有效途径。因此,本文选题基于以下现实背景:全球市场不确定性增加,国家和企业不断提高对供应链韧性的重视程度,以及数字化蓬勃兴起对供应链的深远影响。

(1)全球化趋势增加了供应链断链的可能性

我国制造业供应链全球化程度较高,在复杂多变的国际环境下,供应链稳定性正面临严峻挑战。供应链涉及物流、信息流与资金流,企业间相互依存程度较高[41]。一旦供应链发生中断,其影响不仅局限于国内市场,更可能波及全球产业。近年来,国际政治与经济格局愈发复杂,不确定性持续增加,全球产业链深受VUCA环境影响,制造业供应链由此面临更高的中断风险。供应链中断的典型案例屡见不鲜。据估算,2021年得克萨斯州极端暴风雪导致大规模断电,三星、恩智浦等半导体工厂被迫停产,全球芯片供应链进一步紧张,影响汽车、消费电子等多个行业,导致全球相关企业损失超过数百亿美元[85]。同样,英国脱欧带来的供应链关税成本上升、通关时间延长,迫使英国及欧盟制造企业面临更为复杂的供应链管理挑战,对汽车和制药行业冲击尤为显著[46]。此外,全球航运与物流体系的不确定性也进一步暴露了全球供应链的脆弱性。2021年,盐田港因疫情防控封锁导致大量集装箱货物滞留,全球贸易链受阻,直接影响我国制造业企业出口交付,引发全球供应链紧张。而2022年美国西海岸港口罢工,造成大量货物积压,全球航运成本上涨,波及电子、服装、机械制造等多个行业。在这些突发事件中,制造业企业普遍面临原材料供应紧张、国际市场需求波动、跨境物流延误以及阶段性劳动力短缺等问题,供应链稳定性受到考验。尽管部分企业通过调整供应商策略、增加库存储备、优化物流网络等方式积极应对,但仍无法完全避免供需失衡带来的损失。因此,在全球供应链动荡加剧背景下,保障供应链安全与稳定,已然成为我国制造业企业实现可持续发展必须攻克的关键课题。

...........................

1.2研究目的及意义

鉴于数字化能力与供应链韧性之间存在紧密的相互关联,本研究旨在系统性地探讨二者的作用及其影响机制。为此,本节将详细阐述本研究的具体目标,并深入分析其在理论发展与实践应用中的重要意义。

1.2.1研究目的

本文旨在探究制造业中数字化能力对供应链韧性的作用机制及其边界条件,以期实现以下两个目的:

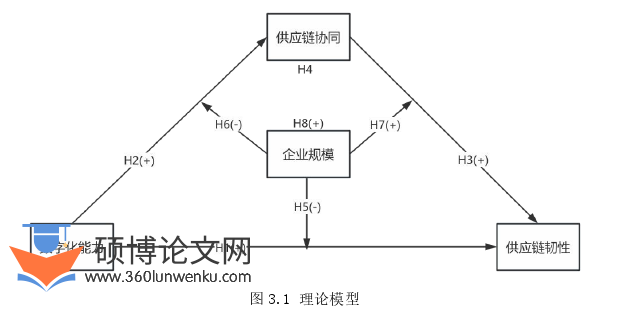

第一,通过系统梳理制造业企业、数字化能力、供应链协同和供应链韧性相关文献,界定相关概念并总结理论基础,构建理论模型。基于供应链协同路径,深入探讨数字化能力对供应链韧性的作用机制及其边界条件。运用层次回归法处理问卷调查数据,检验研究假设,验证数字化能力是否通过供应链协同影响供应链韧性,以及企业规模在这一过程中的调节作用。

第二,根据实证检验的结果,提出相应管理对策,包括增强数字化能力、强化供应链协同、关注企业规模差异、挖掘小规模企业创新潜力,以及提供政策支持与培训。通过加大数字技术投资、提升供应链协调性、制定差异化转型策略和注重小规模企业的创新能力,制造业企业可有效提升其数字化能力和供应链韧性,增强市场竞争力和抗风险能力。

.......................

2概念界定与理论基础

2.1概念界定

本节首先明确制造业企业的定义及其规模衡量标准,随后依次阐述数字化能力、供应链协同与供应链韧性的内涵与维度,以确保研究变量的清晰性和可操作性。

2.1.1制造业企业

(1)制造业企业的内涵

制造通常指将原材料或半成品加工为可供使用的最终产品。制造业,是指企业根据市场需求,综合运用物料、能源、工具、资本、技术等制造资源,通过系统化生产流程将原材料转化为各类工业产品和消费品的产业[238]。制造业范畴覆盖产品设计生产、原材料采购、订单管理、仓储物流及批发零售等全链条环节,形成完整的产业生态体系。制造业被视为衡量国家生产力水平的重要指标,2010年以来,我国制造业总产值连续14年保持全球第一,2023年制造业增加值占全球比重约30%,在全球供应链体系中的地位日益巩固,制造业高质量发展步伐持续加快[232]。

《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》显示,我国制造业利润总额为57,644亿元,同比下降2.0%。这表明在全球经济环境不确定性增加、成本压力上升以及国际市场需求波动等多重因素下,我国制造业的运营环境变得更加复杂和严峻。然而,利润下降并不意味着制造业整体竞争力减弱,相反,这可能是产业结构调整和升级过程中所面临的暂时性挑战。制造业作为我国国民经济的支柱产业,涵盖多个行业,涉及生活、工业等多个领域。根据《中国统计年鉴2023》和学者迟方圆[163]的研究,可依据要素密集度类型将其分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型。

........................................

2.2理论基础

本节主要探讨供应链管理理论与协同理论的基本内涵,并分析其在本研究中的具体应用,以便更好地挖掘研究问题,厘清不同变量之间的关系。

2.2.1供应链管理理论

(1)供应链管理理论的内涵

供应链管理理论是在管理模式由“纵向一体化”向“横向一体化”转型的过程中逐步发展形成的。其最早源于彼得·德鲁克提出的“经济链”,后经迈克尔·波特在“价值链”理论基础上发展演化,最终形成“供应链”这一完整概念体系。作为一个复杂的系统,要取得良好的效果,需要找到适配的协调管理方法,由此,供应链管理理论应运而生。

供应链管理是一种新型管理模式,体现了流程化和集成的管理理念,其核心在于以最终顾客为经营导向。1982年,Oliver和Webber率先提出“供应链管理”概念。随着制造资源计划(MRPⅡ)、准时制生产(JIT)、精益生产与精益供应的发展,供应链管理理论不断成熟。相较于传统管理模式,供应链管理以系统协同和共赢为核心,强调企业在供应链环境中的整体协调与优化,以满足顾客需求、提高运营效率和实现利润最大化[246]。具体而言,包括以下五点:第一,系统思维。供应链管理不再孤立看待各个组织和部门,而是将供应商、制造商、分销商、零售商等视为相互依存的整体,通过协同合作共同创造价值,提高供应链整体效益。第二,协调管理。尽管供应链中各企业有不同目标,但通过减少竞争摩擦、优化协同,可提升供应链整体运作效率,使供应链整体收益大于各个环节的单独贡献之和。第三,合作共赢。供应链企业间并非单纯交易关系,而是结成长期伙伴,通过信息共享、风险共担、信任共建,达成协同发展与多方共赢。第四,核心竞争力聚焦。企业需专注核心业务发展,将非核心业务外包给更具优势的合作伙伴,以此增强供应链整体竞争力。第五,顾客导向。供应链管理以精准满足顾客需求为根本目标,通过确保产品或服务按时、按量、保质地送达目标市场,实现高效运营。

工商管理论文怎么写

..........................................

3 研究假设与理论模型 ........................................... 48

3.1 数字化能力与供应链韧性 ............................... 48

3.2 供应链协同的部分中介作用 ........................... 50

4 研究设计 ................................... 57

4.1 问卷设计 .................................... 57

4.1.1 量表选择 ...................................... 57

4.1.2 问卷结构设计 ................... 57

5 数据分析和假设检验 ................................... 67

5.1 描述性统计分析 ..................................... 67

5.1.1 样本的描述性统计分析 ......................... 67

5.1.2 变量的描述性统计分析 ................................ 69

5数据分析和假设检验

5.1描述性统计分析

本节分为样本描述性统计分析与变量描述性统计分析两部分,旨在全面揭示数据的基本特征及变量之间的初步关系。

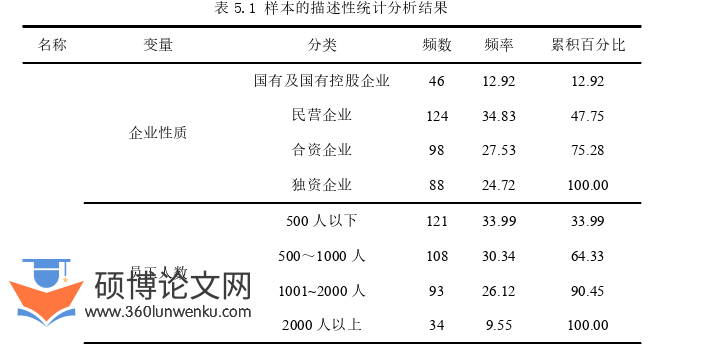

5.1.1样本的描述性统计分析

基于最终回收的356份有效问卷,初步统计样本特征并绘制表5.1。首先,根据被调研者提供的企业信息,在企业性质方面,主要以民营企业为主,占样本总量的34.83%,合资企业和独资企业分别占比27.53%和24.72%,因受制于第三方平台数据库规模及数据可得性,国有及国有控股企业的样本较少,仅占12.92%;在员工人数方面,主要为500人以下、500~1000人和1001~2000人,分别占比33.99%、30.34%和26.12%,是本次调研中的主要来源,2000人以上最少,占比9.55%;在成立年限方面,四者较为均匀,5年以下、5—10年、10—20年、20年以上分别占比26.69%、27.81%、25.56%、19.94%;在所属行业方面,其中27家来自工艺品行业,21家来自化学与石油化学行业,25家来自装备制造行业,40家来自珠宝行业,39家来自药品与医疗行业,27家来自橡胶与塑料行业,24家来自建材行业,40家来自电子与电气设备行业,30家来自食品、饮料与酒精行业,金属、24家来自机械与工程行业,19家来自出版与印刷行业,15家来自玩具、木材与家具行业,25家来自其他行业。

工商管理论文参考

.........................

6研究结论与展望

6.1研究结论

我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要将加快全行业、全社会数字化转型列为重点战略,期望借此把握第四次工业革命契机,全方位推动企业、行业和社会的数字化进程。制造业作为国民经济的支柱,无疑是数字化转型的核心阵地。虽然提升数字化能力已成为制造业企业转型的关键所在,但它对供应链韧性的具体作用机制仍不清晰。在我国从制造业大国迈向制造业强国的进程中,本研究针对现有制造业企业数字化能力研究的不足,深入探究数字化能力、供应链协同对供应链韧性的影响机制,以及企业规模所发挥的调节作用。基于实证研究结果,主要得出以下研究结论:

6.1.1数字化能力对供应链韧性具有正向影响

本研究基于对制造业企业的实证调查分析,发现数字化能力对供应链韧性具有正向影响。这一发现不仅揭示了数字化能力在提升企业供应链稳定性和应对能力方面的重要作用,也为企业及相关协会制定数字化转型战略、提升供应链韧性提供了实践依据。

从理论层面来看,众多学者结合制造业企业的特征指出,提升数字化能力被视为制造业数字化转型的核心驱动力[142,183]。数字化能力赋能制造业企业精准研判市场需求,快速识别潜在风险并制定应对策略。依托数据驱动的决策模式,企业得以整合海量数据优化供应链规划,实现物流调配与库存管理的精细化运作,显著提升资源利用效率。通过数据分析和信息系统集成,数字化能力使企业能够实时监控供应链各环节,优化整体供应链效率和响应速度。在风险来临时,数字化能力可显著提升供应链响应速度,通过实时信息采集与动态监测,强化供应链风险抵御能力。应对风险后,企业能够基于数字化分析精准溯源,系统性优化运营策略,推动供应链快速恢复的同时积累实践经验[151],持续增强供应链韧性。然而学术界还存在另外一种声音,部分学者将数字化视为潜在的环境风险源。他们从数字化引发的破坏性影响切入,指出数字化浪潮带来的颠覆性变革与高度不确定性,可能加剧企业组织的脆弱性[109,208]。这种观点指出,数字化不仅带来了机遇,也引入了新的风险和挑战,如技术依赖、系统脆弱性和高昂的实施成本。尽管存在这些挑战和风险,但总体而言,数字化能力通过提升信息透明度、加快响应速度和增强风险管理能力,依旧对制造业企业供应链韧性具有显著的正向影响。因此,制造业企业在提升数字化能力的同时,应注重数据安全、系统稳定性以及协同合作均衡发展,全面提升供应链韧性。

参考文献(略)