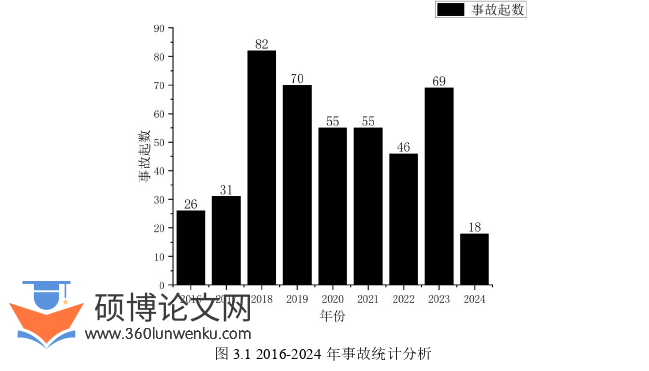

本文是一篇工程管理论文,本文系统分析了2016-2024年间国家矿山安全监察局、煤矿安全网公布的452份煤矿事故报告,研究发现,煤矿事故发生数量呈“先升后降”的趋势。

1绪论

1.1选题背景

根据国家统计局最新公报,2023年我国能源消费总量达57.2亿吨标准煤,同比增长5.7%[1],其中煤炭消费量占55.3%(同比下降0.7%)。这一数据揭示出我国能源消费呈现“总量攀升、结构优化”的双重特征:近十年煤炭消费占比累计下降12.1个百分点,但年消费绝对量仍维持在30亿吨级规模。作为基础性能源,煤炭不仅支撑着58%的发电装机容量和67%的工业用能需求,更涉及煤化工、钢铁冶金等14个国民经济重要领域,其战略地位短期内难以撼动。这种能源结构刚性特征使得煤矿安全生产成为保障国家能源安全和经济运行的“压舱石”。然而其作业环境具有高危性、复杂性和动态性。井下作业面临瓦斯爆炸、顶板塌陷、透水等多重风险,叠加高强度人机交互、设备操作复杂性等因素,使得煤矿事故长期处于高位。尽管近年来智能化技术逐步推广,但中小型煤矿仍依赖人工密集型作业,工人安全认知不足、应急处置能力薄弱等问题突出,加之群体性不安全行为的扩散效应,进一步加剧了事故风险。

为防范化解重大安全风险,有效遏制矿山重特大事故发生,保护从业人员生命安全,全面提升矿山安全综合治理效能,实现矿山安全高质量发展[2]。国家近年密集出台政策法规,2021年修订的《安全生产法》强化企业主体责任,《煤矿安全生产条例》细化风险分级管控要求,2022年9月6日,国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见中“健全矿山安全管理体系”,以及“十四五”规划明确推动矿山智能化与安全治理数字化转型[3]。政策层面虽强调“人因风险防控”,但实际执行中仍存在显著瓶颈:企业安全培训流于形式,未能转化为工人的行为规范[4];监管偏重事后追责,缺乏对行为风险的动态监测与预警能力;政策工具多以“刚性约束”为主,忽视工人心理诉求与行为演化规律。这些矛盾凸显了传统安全管理模式在动态性与系统性上的不足。

工程管理论文怎么写

........................

1.2选题意义

1.2.1理论意义

在煤矿开采这一复杂的社会技术系统中,煤矿工人不安全行为是导致安全事故的关键因素,而系统动力学模型框架为深入探究这一问题提供了全新且极具价值的理论视角。传统的安全管理研究长期以来存在固有局限,往往将研究重点聚焦于个体因素,如工人的安全意识、操作技能,或是对单一的事故链条进行线性分析,仅仅关注从某一个直接原因到事故发生的简单过程。这种研究方式严重忽视了煤矿生产系统中各类因素间广泛存在的交互作用和动态的反馈机制,无法全面揭示不安全行为产生的根源。系统动力学模型凭借其独特优势,通过建立动态因果关系,打破了传统研究的壁垒。在煤矿生产场景下,它能够深入挖掘煤矿工人不安全行为背后隐藏的深层次原因。煤矿生产系统包含人、机、环境及管理等多个子系统,这些子系统并非独立运作,而是相互关联、相互影响。

系统动力学模型可以清晰展现,工人的不安全行为可能源于机器设备的故障隐患,而设备故障又可能因管理系统中维护制度不完善所致;同时,恶劣的作业环境会影响工人的心理状态和操作准确性,进而导致不安全行为,而工人的行为又会对作业环境产生反作用。通过这种方式,系统动力学模型有效探索了人、机、环境及管理系统之间复杂的相互作用机制,为煤矿安全管理提供更全面、更科学的理论依据,助力构建更完善的安全管理体系。

....................

2文献综述

2.1事故类型

基于事故基础特征的多维度分析方面来看,张培森等(2023)基于全国煤矿事故数量及死亡人数的统计数据,分别从事故发生地区、事故等级、事故类型及发生时间4个维度对我国煤矿安全事故进行分析,研究发现:从事故类型来看,顶板事故、瓦斯事故及运输事故是我国煤矿安全事故发生的主要事故类型[5]。张培森等(2022)以数理统计的方法,从水害事故等级、时间、空间、矿井规模角度进行了分析,探讨了水害事故的发生规律,分析了原煤产量对百万吨死亡率的影响[6]。赵丽娟等(2024)统计分析了顶板事故在全国煤矿事故中的占比、死亡率,以及不同事故等级、不同类型的煤企、不同作业场所及作业时间的顶板事故发生情况[7]。裴胜强等(2024)以新田煤矿五年间的瓦斯超限事故为基础,分析出瓦斯超限事故地点,发现在近距离多煤层瓦斯治理巷道内瓦斯超限多发[8]。

基于理论模型的风险因素分析方面来看,李丁等(2025)基于危险源—目标系统交互作用理论(ITHTS)分析非煤矿山冒顶片帮事故的风险因素及危险源[9]。孙宁昊等(2025)以煤矿井下机电事故和运输事故调查报告为研究对象,采用人因分析与分类系统(HFACS)和清晰集定性比较分析(csQCA)相结合的方法,开展煤矿井下作业人员的不安全行为致因组态分析[10]。赵天亮等(2025)结合人因分析和分类系统模型理论,构建了煤矿事故影响因素体系,并运用解释结构模型对影响因素进行了分析,得到了各影响因素的关键程度、层次关系、作用路径和人因视角下煤矿事故最大致因链路径[11]。

............................

2.2研究方法

在实证调研与实验方面,李红霞等(2015)通过脑电测量实验,验证疲劳状态对不安全行为的影响[12]。王新平等(2022)面向山西某智能化示范煤矿知识型矿工发放问卷,利用AMOS建立结构方程模型,研究正念等因素对不安全行为的影响[13]。禹敏等(2022)对1200名一线矿工问卷调查,发现心理社会安全氛围对不安全行为的作用[14]。李乃文等(2023)采用量表制成结构化问卷,探究降低矿工不安全行为频率的因素[15]。Wang(2019)通过认知分析法对电梯安装作业分析,揭示作业环境对工人不安全行为决策的影响[16]。Chen等(2022)通过对国内煤矿一线员工问卷调查,采用回归分析验证分析工作量、工作时间、工作需求、对矿工不安全行为状态呈正向影响,工作满意度起到调节不安全行为状态和工作量之间的关系[17]。李磊等(2024)通过编制量表、发放问卷的方式收集数据资料,运用SPSS、AMOS建模工具进行数据处理和模型拟合,确定了煤矿工人不安全行为的形成路径[18]。吴敬新等(2022)以矿工不安全心理为中介变量,基于山西省4个煤矿的183份有效问卷数据,研究安全管理者不同领导风格对矿工不安全行为的影响机制。结果显示:安全管理者不同领导风格对矿工不安全行为影响存在差异[19]。Niu(2022)基于JD-R模型,结合600多名矿工的实证,分析了呼唤感对矿工不安全行为的影响,结果表明呼唤感在一定程度上影响了工作需求和不安全行为之间的关系[20]。程恋军等(2016)结合代际差异理论与计划行为理论,通过年龄指标分析新生代与老一代工人不安全行为形成机理[21]。王丹等(2017)基于代际差异与调节焦点理论,探究破坏型领导与安全绩效影响关系中的调节作用[22]。

在数据分析与模型构建的研究方面,田水承等(2023)采用单因素方差法和LSD多重比较检验,分析变量在矿工个体维度间的差异性[23]。陈子涵等(2024)构建非正式群体动力、安全态度、情绪状态与不安全行为之间关系的结构方程模型[24]。Yang等(2022)结合多种分析模型评估矿工在深部煤矿工作中的不安全行为,分析结果认为组织氛围、资源管理、心理状态、生理状态、业务能力是影响矿工不安全行为的五大风险因素[25]。Liu等(2022)基于进化博弈等方法,发现矿工内部在安全伙伴关系管理体系影响下行为策略和个人利益的一致性[26]。

..............................

3 事故报告分析与指标体系构建 ............................ 11

3.1 事故报告处理与分析 ........................... 11

3.1.1 数据来源 .............................. 11

3.1.2 数据分析 ....................................... 11

4 煤矿工人不安全行为系统动力学模型构建 ........................... 25

4.1 系统动力学理论及基本概念 ........................ 25

4.1.1 理论概述 ..................................... 25

4.1.2 基本概念 .................................. 25

5 煤矿工人不安全行为系统动力学仿真分析 ....................... 33

5.1 模型检验与敏感性分析......................... 33

5.2 仿真情景设定 ............................... 34

5煤矿工人不安全行为系统动力学仿真分析

5.1模型检验与敏感性分析

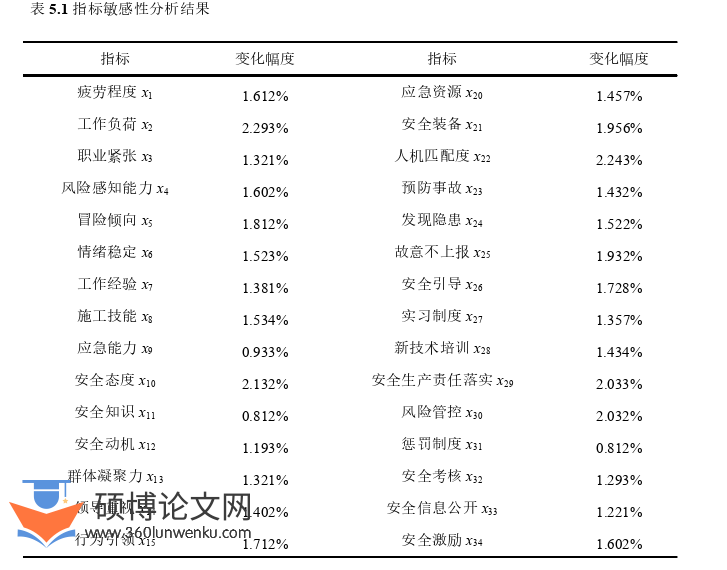

首先依靠软件自带的检错和跟踪功能对模型运行情况进行检验,模型试运行未产生病态结果,表明模型的运行机制正确。敏感性分析涉及调整模型参数或结构,以评估模型内变量对整体运行的影响程度。这种分析通过改变一个特定因素的数值而保持其他因素不变,然后比较调整前后的模型输出差异,以此来衡量该因素对模型结果的影响程度,差异越大表明该因素的敏感性越强。本研究进行敏感性分析时为增加指标间的可比性每个指标提高50%,计算37个指标提高50%后不安全行为指数的变化,模型运行结果见表5.1。敏感度排序靠前的8个指标为:工作负荷、安全态度、沟通与交流、安全装备、人机匹配度、风险管控、安全生产责任落实、技术改造。

工程管理论文参考

...........................

结论

(1)研究结论

本文系统分析了2016-2024年间国家矿山安全监察局、煤矿安全网公布的452份煤矿事故报告,研究发现,煤矿事故发生数量呈“先升后降”的趋势。2018年为事故高发峰值期,其中顶板事故占比最高,而瓦斯事故的致死率及重大事故发生率显著居于首位。基于事故报告与116份核心文献期刊的的文本挖掘与词频分析,研究从个人、群体、环境和管理四个维度构建了不安全行为影响因素指标体系。

本研究基于不安全行为因素指标体系构建系统动力学模型,运用组合赋权法计算指标权重;设置现状延续型、政策优化型、技术升级型、全面发展型四种发展情景,分析不同情景下煤矿工人不安全行为水平,通过系统动力学模型模拟,研究验证了不同治理情景的干预效果。仿真结果表明,单一政策优化或技术升级虽能降低不安全行为水平,但技术与管理协同优化的“全面发展型”情景可显著提升干预效能,为煤矿安全管理提供了实证依据。

最后,研究提出五维治理策略:从优化安全管理体制、减轻矿工工作负荷、完善监督与反馈机制、提升设备安全性与人机协同水平,以及加强沟通与协调。这些策略从制度、技术与人因协同角度,为系统性降低煤矿不安全行为提供了理论与实践路径。

参考文献(略)