本文是一篇工程管理论文,本研究采用层次分析法判别了各地质隐患类型在S地块中发生概率大小。基于这些分析,我们按照S地块可能存在的地质隐患类型排序提出了一系列针对性的安全管理措施。

第1章绪论

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

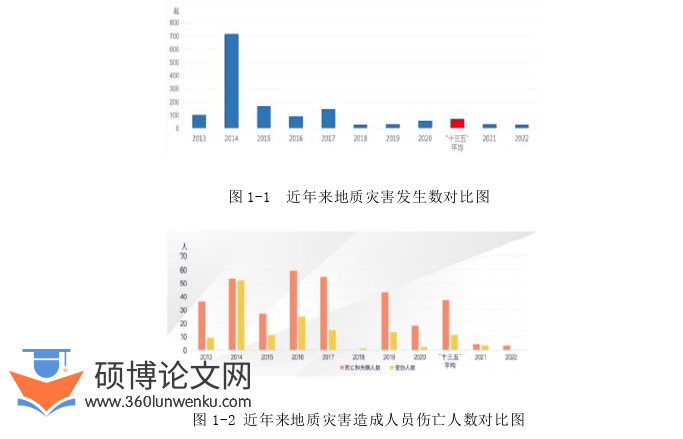

目前,我国地质结构情况整体较为复杂,山地和丘陵占比在60%左右,平原占比相对较少,山地和丘陵较多易发生地质隐患,因此在我国地质隐患概率大大增长。在21世纪后,我国发展正处于高速发展阶段,大部分工作围绕经济具体实施展开,但是在这种背景下,自然灾害尤其是地质隐患的发生频率持续增加。地质灾害在自然灾害中起着非常重要的作用,它具有隐患点数量繁多,影响范围广,隐蔽性和突发性相对较强等特点。近年来,受全球变暖带来的极端天气和地质因素的直接影响,地质灾害发生的频率骤然增加,同时这些灾害发生辐射范围愈来愈广,大大影响着居民群众的生命财产安全。图1-1图1-2表示地质灾害发生数以及造成伤亡人数。

工程管理论文怎么写

.................

1.2研究现状

1.2.1喀斯特地貌研究现状

在20世纪后半叶,我国喀斯特地貌研究取得了显著成果,特别是在80年代之后,喀斯特研究与物理、化学、生物学、数学等学科的交叉融合,以及计算机和先进测试技术的广泛应用,为我国喀斯特地貌理论与应用的发展注入了强大动力,开拓了广阔的研究领域。喀斯特地貌在国外的研究已经有相当长的历史,并且已经形成了比较成熟的理论和观点。在欧洲,德国地理学家Wilhelm Barthlott在19世纪末和20世纪初对喀斯特地貌进行了系统的研究和描述。美国地理学家Norman B.Judd在20世纪中期对美国西南部的喀斯特地貌进行了研究,提出了“Juddian”喀斯特地貌分类体系。日本地质学家Fukutaro Fujimoto在喀斯特地貌研究方面做出了重要贡献,提出了“Fujimoto”喀斯特地貌分类体系,并对日本的喀斯特地貌进行了系统的研究和描述[1]。

总的来说,喀斯特地貌在国外的研究已经涉及了许多方面,包括喀斯特地貌的分类、形成演化、生态保护、旅游开发等等。这些研究为喀斯特地貌的进一步研究和应用提供了重要的理论和实践指导。

1.2.2地质隐患评估研究现状

我国地质灾害研究的历史较为悠久,但起步较晚,研究深度明显不足。自二十世纪70年代末开始,中国启动了地质灾害风险区域划分的工作。在这段时间里,我们经历了许多严重的滑坡和崩塌事故。然而,当时的科技水平尚不足以支持全面的研究,因此我们的重点是关注这些灾害所带来的破坏程度及其导致的经济损失等方面的因素。

自80年代起,中国逐渐重视各类自然灾难的研究,并将之视为独立主题来推进其发展进程[1]。朱照宇及其团队采用“灾害密度”与“灾害强度”两个评估标准,把广东省沿海陆地划分为了两大类地质灾害区域:包括九大一级地质灾害区域及三十二个二级地质灾害区域[2]。张业成等学者则利用风险度评定模型和风险度解析模型,描绘出地质灾害的发生频率地图和强度的分布情况。褚洪斌一组选取河北太行山区开展地质灾害研究,所选用的计算对象包含崩塌、滑坡、泥石流、水土流失等多种类型,经过比较分析之后使用层叠式分析技术得出了影响地质灾害权重的样本数据,这对于地质灾害研究而言是一个重要的进步[3]。进入21世纪初期,许多大学已经开始用以多项数学工具为核心的地理信息系统(简称为GIS)作为地质灾害发生概率等级划分的重要手段,以此方式针对主要由滑坡引发的地质灾害进行了评价分析,从而获得了一些有益的结果;朱良峰等人在GIS平台上应用致灾因素敏感系数和分区图,实现了滑坡灾害区的界定和信息量的建模相结合[4]。

................................

第2章安全管理理论

2.1安全管理

安全管理标准化是确保安全应始终被视为优先考虑的事项,并且必须以预防为导向的理念来贯彻这一原则。通过加强现场的安全标准操作流程,提升我们的安全管理体系,严格遵守生产安全责任制,采用全方位解决问题的方法,打造一流的管理团队等措施,旨在保障建筑项目的顺利运营和安全无虞。而针对地质隐患项目安全管理而言,其核心任务在于维持评估可能发生的地质隐患,提前做好相对应的安全管理措施,维护可辐射周边群众的生命财产安全。

安全生产管理制度的主要内容:(1)法律法规的制定与执行,安全生产管理制度应基于相关法律法规制定,确保管理制度的合法性和有效性。同时,监督机构应加大对法律法规的执行力度,确保相关责任人员严格遵守相关规定。(2)风险评估与预警机制,安全生产管理制度应明确风险评估与预警机制的建立与应用。针对不同的灾害类型,制定相应的评估标准和方法,及时发现潜在的灾害隐患,并采取措施进行预警,提前做好防范和应对工作。(3)安全生产责任制,安全生产管理制度需要明确各级责任人的安全生产责任。企业和政府应该落实主体责任,建立健全安全生产组织机构,明确责任人员的职责与权力,并严格按照规定实施监管和管理。(4)事故应急预案,安全生产管理制度应规定事故应急预案的制定与实施要求。事故应急预案需要在考虑可能发生的各类灾害情况下,提前制定出详细的应急措施,明确各级责任人员的行动方案,并进行实地演练,以确保应急工作更加高效、科学。

...........................

2.2风险评估

风险评估是对特定危险事件发生的可能性和导致后果的严重程度进行量化评定的活动;风险评估能够协助管理者掌握风险的来源、发生概率以及其影响;它还可以帮助管理者确定应对风险策略的优先级,选择适当的防范和控制手段;同时也有助于管理者成功地消除并控制风险,将危险事件的损失降到最低。

对于潜在的风险问题需要经过三步处理:首先对之加以确认和分辨出其存在形式即为“风险识别”;其次要对其作出估测或判断并采用多种手段如“定性和数值化”等方式完成此项任务称为“风险分析”最后一步则是根据预设的标准去衡量该种可能发生的事件所带来的影响大小及重要度称之为“风险评价”,常用的工具包括了基于表格的方法(Risk Matrix),使用模糊数学理论构建的安全评分系统(Fuzzy ComprehensiveEvaluation),利用JHA对作业过程中的危险因素做全面性的梳理,"Safety ChecklistMethod","Hazard and Operability Study"和LOPA的应用等等,这些都属于常见的用于实施项目中各种类型风险管理的技术措施。

.....................

第3章S地块山地喀斯特地质隐患的分析-----------------------------19

3.1山地喀斯特地质隐患的类型及特征-----------------------------19

3.2 S地块地质隐患情况分析-------------------------------------24

第4章S地块山地喀斯特地质隐患安全评价---------------------------31

4.1基于AHP的权重计算分析-------------------------------------31

4.1.1层次分析模型确立与运用说明---------------------------31

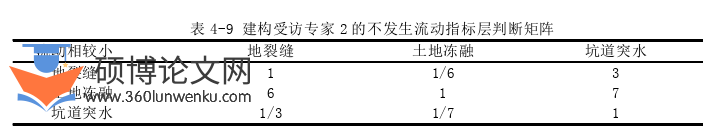

4.1.2判断矩阵建构及其计算---------------------------------32

第5章安全管理措施及建议------------------------41

5.1对流动性较大的地质隐患类型进行分析-------------------------41

5.2对流动性较小的地质隐患类型进行分析-------------------------45

5.3对不发生流动的地质隐患类型进行分析-------------------------47

第5章安全管理措施及建议

5.1对流动性较大的地质隐患类型进行分析

工程管理论文参考

1.泥石流,泥石流的发生一般建立在雨天,道路湿滑,山体松动,一旦发生将对周边群众造成不可逆的影响,因此对泥石流进行提前预判评估,并做好提前安全管理工作尤为重要,以下是对于泥石流发生的具体安全管理措施:

(1)审慎选择居住地,构建高抗灾性住宅

在选定居住地点时,必须充分考量对泥石流等自然灾害的防御措施。虽然土地资源有限,但仍应尽量避免位于泥石流易发区域,如沟谷中上游、交汇部低平地及河道弯道外侧。若因实际情况无法完全避开,则需采取必要的防护措施。此外,住宅建设应选择高抗震等级的建筑结构,例如砖混或水泥框架结构。对于居住在边坡附近的居民,晚上休息时应遵循“前优于后,上优于下”的布局原则,确保床铺远离山体一侧,以便在地质灾害发生时,能够迅速且安全地进行疏散和逃生。

(2)泥石流防控工程设施

为防范泥石流灾害,应采取防护、排导、拦挡及跨越等工程措施。具体来说,可建设护坡、挡墙、顺坝、丁坝等防护工程,以稳固斜坡和河床。此外,为优化泥石流流向和流速,需修建排泄沟、导流堤、急流槽、渡槽等设施,引导泥石流按预定路径流动。同时,为控制拦截下泄物,可建设拦砂坝、储淤场、截流工程等,以减少泥石流中的固体物质含量,削弱其冲击能量。这些工程设施旨在提高泥石流防控能力,保护人民生命财产安全。

.............................

第6章结论与展望

6.1结论

在深入研究山区喀斯特地貌地质特性的基础上,我们选定双龙航空港经济区S地块为具体研究对象,介绍地质隐患类型特点及特征,借助双龙航空港经济区S地块地形地貌、地质条件等特点,运用德尔菲法确定在S地块可能存在的地质隐患类型,这些隐患点主要包括泥石流、崩塌、滑坡、塌陷、不稳定斜坡和地面沉降等。采用层次分析法判别了各地质隐患类型在S地块中发生概率大小。基于这些分析,我们按照S地块可能存在的地质隐患类型排序提出了一系列针对性的安全管理措施。

这些措施的实施,不仅为双龙航空港经济区类似地质隐患点的防治提供了宝贵经验,而且有助于显著降低地质隐患的发生概率,减轻公众对地质灾害的担忧,从而推动双龙航空港经济区实现更高质量的发展。结合双龙新区的实际情况,我们建议采取以下三项措施对地质隐患点进行预先规划和安排,以最大限度地保护周边群众的生命财产安全:

首先,实施“静态台账+动态管理”的策略,确保隐患点位的精确掌握。我们将建立地质灾害隐患情况风险台账,将隐患点的实时情况纳入动态管理,进行持续监测,以精确掌握各个点位的具体情况。

其次,通过“人防+技防”的手段,实现风险的有效防控。我们将不断完善社区的灾害预防机制,严格执行“三查”制度,即降雨前的安全检查、降雨过程中的巡逻巡视以及降雨后的核实复核。同时,我们将借助天气预报服务平台与地质灾害管理系统,加强人工与技术的协作,全面提升暴雨季节地质灾害的风险防范能力。

最后,采用“异地搬迁+原址整治”的方式,实现隐患的综合整治。我们将采取以搬迁为主、搬迁与整治相结合的策略,积极争取上级资金支持,推动地质灾害搬迁项目的实施。同时,对于部分隐患点,我们将进行原址整治,以彻底消除安全隐患。

参考文献(略)