本文是一篇法学论文,笔者认为对于股东决议程序缺陷问题上,在明确决议主体为董事会的基础上,提出对于股东失权决议应当排除被失权股东董事及关联股东董事的表决权,以及回答了在排除相关董事表决权后,致使该决议交由股东会决议情况下如何形成有效失权决议问题。

第一章我国股东失权制度的实证分析

第一节我国有限责任公司股东失权案件的司法实践样态

在司法实务中,对于《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条所具备的性质,始终存在着不同的看法和争议。该条司法解释究竟是股东失权还是除名制度一直未明确,故在实务裁判文书中多将股东失权称之为解除股东资格。而在笔者看来,解除股东资格是属于股东失权的极端情形。此外,有学者对2020年以前的股东失权案件做了完整且全面的分析。如若继续研究此前案件,不仅具有重复性,还可能无法提出对股东失权制度有效的完善建议。且随着2021年《公司法》启动了修订草案,近年来实务工作者对股东失权制度也有了更深一步的认识,选取相近年份的实务案例对于完善失权制度更具有实际意义。

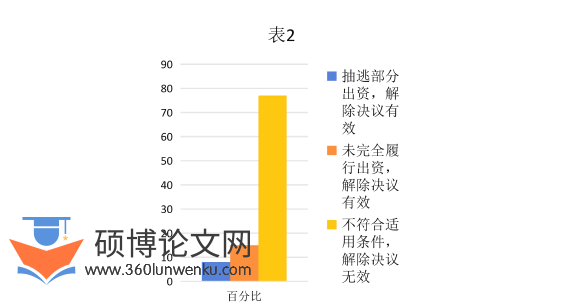

故而,本研究以法院裁判文书作为研究样本,以“《公司法司法解释(三)》第十七条”及“《最高人民法院关于适用若干问题的规定(三)》第十七条”为关键词,以“判决书”为限定条件,以“解除股东资格”作为关键词。在“中国裁判文书网”裁判文书数据库中,分别进行全文检索。以2020年10月1日为起始点,以2023年12月1日为最后检索时间,于中国裁判文书网检索出裁判文书共计245篇。排除部分案件涉及二审以及股东分别起诉等因素,最终确立与本研究相关的样本共80篇,以此作为研究对象。

近三年的股东失权纠纷案件中,从裁判文书案由来看,《公司法司法解释(三)》第十七条或《最高人民法院关于适用若干问题的规定(三)》第十七条适用的80份裁判文书中。有21份判决文书涉及股东资格确认纠纷,有40份涉及公司决议纠纷。此外,5份涉及股东出资纠纷,9份涉及变更公司登记纠纷,3份涉及股权转让纠纷,损害股东利益纠纷和合同纠纷各1份。由此可以看出,对于实务中关于该条司法解释的适用情形而言,关于公司解除股东资格决议的有效性是其纠纷争议的核心。

法学论文怎么写

......................

第二节股东失权制度发展中存在的问题

在已颁布的《公司法》(2023版)通过之前,《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条是用以解决实务中股东失权情形的主要法律条文。但由于《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条存在的诸多问题,使其在司法实务与理论界中存在诸多争议。庆幸的是,立法者似乎注意到了《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条在实务中存在的问题以及遭遇的裁判困境。因此,基于《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条所存在的问题,2023年12月29日发布的《公司法》中第52条对于该制度面临的困境作出了部分回应,股东失权制度得到了进一步发展。但就《公司法》(2023版)第52条所规定的内容来看,仍存在着一些问题有待解决。因此,通过基于对股东失权制度实务中的困境,及对《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条、《公司法》三次修订草案和《公司法》(2023版)的检视和梳理,从而指出股东失权制度发展中存在的问题,以此为完善股东失权制度提出针对性建议。

《公司法》(2023版)第52条相对于《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条主要有以下变化:第一、《公司法》(2023版)明确规定由公司董事会履行敦促瑕疵出资股东履行出资的义务。即由董事会催缴出资。从董事会职责范围来看,作为公司的经营和执行机构,董事会对公司也负有忠实和勤勉义务。因此,董事会有义务核实股东的具体出资情况。此外,董事会还有责任督促出资有瑕疵的股东缴纳应缴出资的职责。因此,董事会既应当是负责核实出资情况和催缴出资的机构,也应是履行有瑕疵出资股东催缴义务的适当机构。34此外,还清楚规定了决定股东失权的有权机关是公司董事会。第二、该条增加了失权股份后续处理条款,即如果失权股东的股份没有转让或注销,则其他股东必须按照各自的出资比例缴纳相应的出资。第三、股东失权制度适用情形不涵盖以非货币作为出资,但其实际价值明显低于认缴出资额的情况。第四、确立了失权股东的救济制度。

..........................

第二章完善股东失权制度的适用情形

第一节抽逃出资应适用股东失权制度

《公司法》(2023版)第51条明确规定了董事会的催缴义务以及该条款的适用情况,即此规定明确地将股东未按期足额缴纳出资的情形纳入了其适用范围,这在一定程度上确保了公司资本的充实和稳定。46然而,在《公司法司法解释(三)》(2020修正版)第17条列明的适用情形中,除了对未完全履行出资义务的股东规定解除股东资格后果的同时,也将股东抽逃出资的情形纳入其中。在《公司法》(2023版)中却未将该种情形纳入其中,这使得对于公司利益造成同等损害的两种情形却可能出现两种完全不同的后果。此外,这也似乎表明,对于蓄意抽逃出资的股东,即便他们完全抽回了其出资,也不必担心股权会被剥夺。这可能会鼓励那些有意逃避出资义务的股东,采取先将资金注入公司,完成出资义务后,再通过抽逃出资的方式取回资金。这将会造成这些股东并未实际出资情况下依然能够获得股权,并且不会面临股权被剥夺的风险的情况。显然,这不利于股本维持和公司利益的维护,也将使得股东失权制度存在极大的制度漏洞。

一、抽逃出资适用股东失权制度的理论基础

股东失权制度的设计初衷是为了促使股东完整全面且及时地履行其出资责任,从而尽可能维持和充实公司资本,以便公司在市场中更好的开展业务并实现盈利。而抽逃出资是变相逃避出资义务的履行,属于更为严重的不履行出资义务的情形。因此,有必要首先对股东抽逃出资与出资义务之间的关系加以讨论,这是厘清抽逃出资适用股东失权制度的前提。

股东的出资是公司得以运营和活动的基础,可以说是股东对公司所承担的最根本、最核心的义务,甚至在一定程度上可以视为其唯一的义务。47除法律外,股东履行其出资义务主要是基于发起人之间的协议与公司章程的规定。2013年,《公司法》对注册资本制度进行了重大改革,转为实施资本认缴制,此举直接废除了公司设立时的最低注册资本限制。固然《公司法》(2023版)增加了五年实缴的规定,但这并不意味着否定了资本认缴制的基础。实际上,资本认缴制作为一种重要的公司设立方式,具有其独特的逻辑和合理性。它的核心在于,公司设立人之间需要就公司设立后的资本认购达成一致的意愿。这种意愿的形成,是建立在各方对公司未来发展前景、业务需求以及风险承担能力等方面的充分沟通和协商基础之上的。

.........................

第二节出资不实应适用股东失权制度

对比《公司法》几次修订草案可以看出,《公司法》(2023版)第51条所规定的适用范围中,并未有“作为出资的非货币财产的实际价额明显低于所认缴的出资额”这一情形。而在第50条中规定了当股东出资不实情况下,股东补足差额及其他股东的连带责任,这在一定程度上确保了公司资本的充实。但这似乎表明,当非货币出资的实际价值明显低于其所认缴的出资额时,仅需追究相关股东的连带责任,而无需启动股东失权制度。换言之,该责任机制似乎在此情况下,更倾向于无需要求股东面临失权的风险。但即使是二审稿时规定董事、监事、高级管理人员的连带责任尚不能替代股东失权制度的功能,更无需说三审稿和最终稿还将董监高责任删除。

还将董监高责任删除。因此,《公司法》(2023版)第51条关于失权制度适用范围的调整并不具有合理性。根据该条款,对于非货币出资实际价额显著低于所认缴的出资额的情况,未明确规定是否适用股东失权制度。然而,从逻辑和公平性的角度考虑,该种情形也应当纳入股东失权制度的适用范围。因为股东在缴纳出资时,应当对其出资的非货币财产价值进行合理评估,并确保其价值不低于认缴的出资额。如果实际价额显著低于认缴额,不仅损害了公司的利益,也违反了股东的诚信义务。因此,将非货币出资实际价额显著低于所认缴的出资额情形纳入股东失权制度的适用范围,有助于维护公司的资本充实和股东的平等权益。

.......................

第三章完善股东失权制度的决议程序.................................29

第一节董事会作为有权主体时的决议规则..........................29

一、董事会决议应排除被失权股东董事及其关联董事的表决权....30

二、董事会决议情形下的表决比例............................31

第四章完善股东失权制度的救济途径.................................38

第一节失权股东的救济途径——失权股东的权利保护................38

第二节其他股东的救济途径——失权股东的损害赔偿................41

结语......................43

第四章完善股东失权制度的救济途径

第一节失权股东的救济途径——失权股东的权利保护

通常所说的股权,是指股东因履行对公司的出资义务而享有的一系列权利的集合,这是股权的狭义定义。股权作为一个综合性的权利束,其范围广泛且会随着市场经济和公司制度的不断演进而发生变化。例如,请求公司予以分红、参与公司重大决策以及选任经营和管理者等权利。按照权利的性质,可将其分为两种,一种是具有人身依附性的权利,例如知情权、表决权等,另一种是不具有人身依附性的财产权利。例如剩余财产分配请求权等权利。总体来说,股权不仅是作为投资者参与公司治理和捍卫公司利益的共益权利,更是实际投资者实现利益回报的自益权益的直接体现。这两个方面共同构成了股权的完整内涵。

股东资格是指个体基于其成为公司股东的法律身份或地位,而非是仅仅基于其向公司缴纳的出资。即股东资格指向的公司股东身份,凭借着该身份,股东享有了权利,承担着义务。也就成为了将公司与股东之间连接起来的载体。此外,股东资格不仅关涉到股东的地位和身份,还关涉到其权益的享有和义务的履行。尤其是对于有限责任公司而言,其封闭性决定了只有具有股东资格的人才能进入股东会,并在会议中依照相应的程序选举董事、监事以及参与公司的重大决策。由此可见,具有股东资格并拥有股权是股东能够在公司中获得财产及其参与决策的前提条件。在有限公司中,由于其显著的人合性特征,公司的内部机构运作和股权权利义务的分配不仅仅依赖于资本的多数决定原则。相反,这些决策过程中融合了资本表决和股东人数表决两种方式。这意味着,在面临重大事项决策时,公司内部可以根据具体情况和需要,自行选择以资本多数决还是人数多数决来进行决策。即有限责任公司的人合性特征使得法律赋予了该类型法人更多的股东契约自治的空间。

法学论文参考

...............................

结语

我国股东失权制度由于条文的局限性和模糊性,使该制度不能完全发挥应有的功能。就现阶段而言,该制度仍存在不小漏洞。为使该制度在实务中发挥应有功能,从股东失权制度的实务案例分析角度入手,得出我国股东失权制度存在适用情形过窄、股东失权决议程序存在瑕疵以及股东权利救济途径未完善三个问题。对股东失权制度适用情形而言,提出应将抽逃出资及出资不实两种情形纳入该制度范围之内,同时对此两种情形及纳入的必要性进行了论证。对于股东决议程序缺陷问题上,在明确决议主体为董事会的基础上,提出对于股东失权决议应当排除被失权股东董事及关联股东董事的表决权,以及回答了在排除相关董事表决权后,致使该决议交由股东会决议情况下如何形成有效失权决议问题。此外,还明确了在不设董事会的有限责任公司中如何形成有效的失权决议。对于股东的权利救济途径未完善问题上,提出应当建立被失权股东的救济途径以防该制度被滥用于大股东压制小股东,排除异己的工具。此外,提出已经履行出资义务的股东,对未履行出资义务或抽逃出资的股东行为,应享有寻求救济的权利,即要求失权股东还应承担损害赔偿责任。以维护其他股东及公司的利益。

参考文献(略)