本文是一篇法学论文,本文的主旨是如何认定和解释致损型用人者责任的构成要件。此问题在致损型用人者责任的研究中具有承上启下的地位,以此问题为中心,上承致损型用人者责任的归责原则,下启致损型用人者责任的承担,故其内容极为繁复、庞杂。

第一章致损型用人者责任的归责原则

第一章致损型用人者责任的归责原则

第一节致损型用人者责任归责原则的两种模式

法学论文怎么写

比较法上,致损型用人者责任的归责原则存在过错推定责任和无过错责任两种典型立法模式,两种立法模式采用不同的立法技术。在过错推定责任立法模式下,致损型用人者责任对应的是自己责任形态;在无过错责任立法模式下,致损型用人者责任对应的是替代责任形态。两种立法模式没有对错之分,致损型用人者责任归责原则立法模式的选择是一个立法技术问题。

一、过错推定责任模式

在过错推定责任立法模式下,致损型用人者责任是用人者因存在选任、指示、监督过错对自己的侵权行为承担的责任。用人者的过错是被推定的,允许用人者主张免责抗辩。在立法技术上,过错推定责任的归责原则与自己责任的责任形态是对应关系。罗马法所谓“依他人为之者,为自己为之(qui facit per alium facit per se)”之法律格言,为用人者自己过错责任之根据。②《德国民法典》第831条第1款、《西班牙民法典》第1903条第3款和第5款、《奥地利民法典》第1315条、《奥地利损害赔偿法(讨论草案)》第1306条第1款、《瑞士债务法》第55条第1款、《日本民法典》第715条第1款、《韩国民法典》第756条第1款、《菲律宾民法典》第2180条第5款和第8款、《捷克斯洛伐克社会主义共和国民法典》第421条第2款、我国台湾地区“民法”第188条第1款规定的致损型用人者责任,采用的都是过错推定责任立法模式。

采用过错推定的自己责任立法模式的典型代表是德国、日本和我国台湾地区。以德国法为例,根据《德国民法典》第831条的规定,为某事务而使用他人的使用人,应当对被使用人在执行事务中致第三人的损害承担赔偿责任。使用人承担赔偿责任是因自己在使用他人过程中存在过错,此种过错是被推定的,允许使用人进行反驳抗辩。抗辩事由是“使用人在置办或指挥时尽了交易上必要的注意,或纵使尽此注意也会发生损害的,不发生赔偿义务”。《德国民法典》第831条规定的辅助人责任(雇主责任)①采用过错推定的自己责任立法模式主要基于两个原因。第一个原因是,从德国的法律传统上看,德国辅助人责任制度的设计,借鉴的是罗马法的损害投偿制度,并在罗马法的过错责任基础上进行了改良。在《德国民法典》编纂之时,19世纪德国法学界坚持对过失责任的信念,《德国民法典》的立法者认为雇用人无过错责任是基于一种功利思想,与德国人的法意识相去甚远。②有的德国学者认为,《德国民法典》第831条规定的辅助人责任属于共犯规则,该条将雇员的侵权行为与雇主的自身过错责任连接起来,在体系位置上处于第830条共同侵权责任条款之后。从本质上讲,德国法上的辅助人责任是一种过错责任。

................................

第二节致损型用人者责任归责原则的中国法选择

从法律传统上看,自《民法通则》时代以来,我国法上的致损型用人者责任采纳的都是无过错责任立法模式。从致损型用人者责任的功能发挥、法理基础、体系协调和比较法趋势上看,无过错的替代责任立法模式是我国法的更优选择。

一、功能发挥视角下的正当性审视

无论致损型用人者责任采用过错推定责任立法模式还无过错责任立法模式,在损害填补和损害预防两个制度功能上基本相同。但是,无过错责任立法模式的致损型用人者责任在这两个制度功能上作用发挥的更为明显。从功能主义的角度出发,这是我国法上致损型用人者责任选择无过错的替代责任立法模式的一个重要原因。

第一,致损型用人者责任适用无过错责任原则,更有利于实现损害填补的制度功能。侵权责任法的首要功能是损害填补,损害填补功能对过错责任和无过错责任领域都适用。①致损型用人者责任的确立具有充分的理由,在所有理由中,最重要的理由是,致损型用人者责任“能够更好的补偿受害人,其他理由只能服务或伴随该理由。”②用人者替代责任的基本理念是更好的保护受害人,用人者对被使用人造成的损害承担赔偿责任的根本出发点是为了更好地补偿受害人。在实现对受害人的损害填补上,虽然在过错推定责任模式下,用人者承担责任也能够填补受害人的损害。但是,用人者可以主张免责抗辩,用人者如果能够证明自身不存在过错,或者纵使已经尽到注意义务,损害仍不免发生,用人者就可以免于承担责任。而在无过错责任模式下,用人者不能以自身不存在过错主张免责抗辩。用人者基于具有控制力或从属性的使用关系的存在,因执行工作任务或因劳务致他人损害,就必须对被被使用人的侵权行为承担替代责任。根据公共政策说,用人者就被使用人因执行工作任务或者因劳务造成的损害承担替代责任,符合受害人保护和工人倾斜保护的社会公共政策。用人者替代责任并非明确的法律逻辑或法律原则的产物。③加拿大法官麦克休·J指出,“雇主替代责任不是作为分析法学的一种做法,而是一个政策问题。”①用人者替代责任是社会政策利益衡量的产物,是“社会政策考虑的折衷物”。②用人者替代责任一直以政策考虑的形式出现,并被引导以确保被使用人侵权行为的受害者获得对所受伤害的赔偿。在这种情况下,与造成损害的被使用人存在使用关系的用人者可以通过支付赔偿来尽可能弥补受害人的损害。③用人者替代责任是国家根据公共政策对工业过程施加条件,为工人提供的一种法定保护。④用人者往往更有赔偿能力,有能力通过价格机制和保险机制分散风险,更适宜由用人者承担损害风险。用人者替代责任可以保障处于相对弱势地位的被使用人免于直接受到追索。因此,对于致损型用人者责任而言,相较于过错推定的自己责任立法模式,无过错的替代责任立法模式,更能贯彻受害人保护理念,更符合侵权责任法的法益保护的基本功能。

..............................

第二章致损型用人者责任使用关系的体系定位

第一节致损型用人者责任构成要件总览

关于致损型用人者责任的构成要件,在各国立法例中,无论采用何种责任模式,基本上均属相同,在解释上可供相互参照。从消极构成要件上看,在采用过错推定责任模式的国家,致损型用人者责任的构成要件存在用人者可以主张免责抗辩的消极事由。如在德国法上,辅助人责任中的事务所属人存在两种免责事由,第一种免责事由是事务所属人在选任、监管、指挥或提供劳动资料上不存在任何过失;第二种免责事由是纵使事务所属人已经尽到应有之注意,损害仍不免发生。从积极构成要件上看,各国的致损型用人者责任的构成要件基本相同。一个共同的总体框架是致损型用人者责任的产生,是基于“特定关系、侵权行为以及侵权行为与所涉关系之间的某种联系”。①致损型用人者责任的成立都包括三个积极成立要件:第一,用人者与被使用人之间存在使用关系;第二,被使用人的行为构成侵权;第三,被使用人因执行事务致他人损害。如在欧洲,法国、比利时、荷兰、瑞典等国家的司法实践中,致损型用人者责任的成立要求具备上述三个积极成立要件。在匈牙利、意大利、希腊、葡萄牙等国家的司法实践中,致损型用人者责任的成立,虽然在形式上要求具备两个积极成立要件,但实质上,是将“用人者与被使用人之间存在使用关系”和“被使用人的行为构成侵权”两个构成要件合并表述,或者将“被使用人的行为构成侵权”和“被使用人因执行事务致他人损害”两个构成要件合并表述。②两个构成要件拆解后,仍然是上述三个积极成立要件。

.....................

第二节二元对立结构中的使用关系与承揽关系

在体系安排上,《民法典》第1191条、第1192条和第1193条,以及《人身损害赔偿解释》(2022)第3条、第4条和第5条共同构成了我国最广义的用人者责任的规范群。从用人者的角度上看,《民法典》第1191条规定的是致损型的单位用人者责任;第1192条规定的是致损型和受损型的个人劳务用人者责任;第1193条吸纳《人身损害赔偿解释》(2003)第10条的规定,规定的是定作人责任;《人身损害赔偿解释》(2022)第3条规定的是受损型的单位用人者责任,第4条和第5条规定的是帮工责任。用人者责任的基础关系是使用关系,定作人责任的基础关系是承揽关系,帮工责任的基础关系是帮工关系。区分各种责任,本质上是区分各种基础关系。在最广义的用人者责任体系中,如何区分使用关系与承揽关系、帮工关系,在理论上和实务上都是颇具争议的难题。

一、使用关系类型的三分递进结构

比较法上,使用关系与承揽关系常常在相互比照中识别,识别的主要标准是控制力标准。具有控制力的是使用关系,不具有控制力的是承揽关系。然而,作为相互识别的比照对象之一的使用关系,其具体类型上已经超出了民法的调整范围。除了包括受民法调整的劳务关系之外,尚包括劳动法调整的劳动关系,甚至包括类劳动关系。因此,有必要先站民法的外部视角讨论使用关系的具体类型,再将目光流转到民法的内部。

(一)传统用工使用关系的二分法

致损型用人者责任的基础关系是使用关系,传统用工中的使用关系的类型体现为“劳务关系—劳动关系”的劳动二分法。因劳务关系的主要类型是雇佣关系,“劳务关系—劳动关系”的劳动二分法,就主要表现为“雇佣关系—劳动关系”的劳动二分法。雇佣关系与劳动关系的差异主要体现在劳动从属性上。劳动关系是一种身份依附关系,具有极强的人格从属性和经济从属性。与劳动关系不同,雇佣关系没有劳动关系那么强的人格从属性和经济从属性。雇佣关系主要存在于流通领域,雇佣关系双方当事人很少受国家的强制干预,雇佣劳务提供者从事的是不体现经营目的的生活和消费活动。在行为控制上,雇员在提供劳务的过程中,也要服从雇主的指示、管理和监督,但明显不同于劳动者受到用人单位的严格控制和管理。

............................

第三章 致损型用人者责任使用关系界定的控制力标准 .................... 51

第一节 我国司法上控制力标准的运用 ............................ 51

一、控制力标准适用的裁判倾向 ................................ 51

二、控制力标准适用的要素指征 ................................. 54

第四章 致损型用人者责任执行事务的界定 ......................... 73

第一节 执行事务界定的抽象标准 .............................. 74

一、执行事务界定的抽象标准概览 .................... 74

二、客观标准之外观标准 ........................ 77

结论 .................. 101

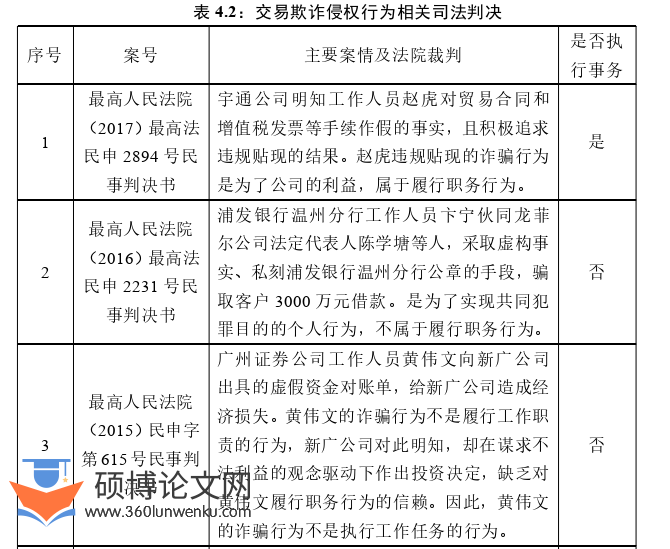

第四章致损型用人者责任执行事务的界定

第一节执行事务界定的抽象标准

一、执行事务界定的抽象标准概览

对于执行事务的认定,大陆法系国家多倾向于采用抽象认定标准。在英美法系国家,Heuston、Buckley、Clerk、Linsell和Rogers等学者也主张采用抽象标准。①关于执行事务界定的抽象标准。国内学界存在三种学说:主观说、客观说和主客观相结合的折中说。上述三种学说实质上可以归纳为两种学说:主观说与客观说,折衷说实质上是一种客观说。

(一)主观说

主观说认为,对于执行事务的认定应当考查使用关系当事人的主观意图。在美国、南非和以色列等国家,采用的“目的检验标准”就是典型的主观说。“如果雇员的目的是为增进雇主的利益,则其行为属于其雇佣范围(scope ofemployment),如果雇员纯属为个人目的而行事,则其行为已超出了雇佣范围。”②主观说包括用人者意思说和被使用人意思说两种学说。用人者意思说认为,如果被使用人的行为是按照用人者的授权和指示所为,其行为就是执行事务范围内的行为。被使用人意思说认为,如果被使用人的行为如果不是为了个人的目的,而是为了实现用人者的利益,其行为就是执行事务范围内的行为。但是,主观说具有一定的局限性。如果单纯采用使用人意思说,会给使用人以被使用人的行为不符合其主观意思,因而不属于执行事务的范围提供免责依据。如果单纯采用被使用人意思说,则存在任意扩大执行事务的范围,致使用人者承担不可预料的风险的问题。

(二)客观说

客观说认为,对于执行事务的认定应当采用客观标准,以被使用人的行为具备执行事务的外观或者与执行事务存在内在关联为认定标准。我国学者多倾向于赞同客观说,③从比较法上观察,现代各国也多采用客观说。日本法上的外观标准、德国法上的直接的内在关联标准和英国法上的密切联系标准都是执行事务认定的客观标准。各国采用执行事务认定的客观标准的原因在于:首先,采用客观说符合受害人保护的政策目标。客观说最大的优点是有利于强化对受害人的利益保护。比较法上,对执行事务的解释和认定有逐渐宽松化的趋势。各国在过去多以平衡雇主利益和受害人利益为出发点,对执行事务的认定作严格解释。现在则基于对受害人保护的不断强化,转而倾向于对执行事务作出比较宽松化的解释和认定,纷纷采用外观理论或内在关联理论的客观说。①其次,采用客观说符合控制力理论和报偿理论。根据控制力理论,正是因为用人者和被使用人之间存在使用关系,用人者对被使用人提供劳动或劳务的过程进行控制、支配和管理,对因执行事务产生的风险才应承担赔偿责任。根据报偿理论,用人者从被使用人提供的劳动或劳务中获利,根据权利与义务相一致的原则,被使用人在执行事务中给他人造成的损害才应由用人者承担赔偿责任。②从报偿角度看,采用客观说有利用人者通过向存在故意或者重大过失的被使用人行使追偿权来维护自身的利益,也能够实现用人者与被使用人之间利益的平衡。

法学论文参考

...............................

结论

工业社会使人类社会已经变成风险社会,现代侵权法的重要任务之一是风险分配。随着现代工业的快速发展,社会分工极度细化,雇佣劳动日益普遍。与现代工业发展相伴生的用工风险不断扩大,被使用人在提供劳动或劳务过程中侵害他人合法权益的可能性大大增加。因此,各国侵权法普遍将致损型用人者责任作为一种特殊责任类型予以规定。致损型用人者责任制度对实现用工风险的社会化分担,强化对受害人的保护,减轻被使用人承担侵权责任的压力,具有非常重要的作用。致损型用人者责任可谓“颇能符合现代社会需要的良善制度”。

致损型用人者责任是特殊主体的侵权责任类型,在侵权法上具有两个维度:一是责任的成立,解决的是致损型用人者责任符合哪些构成要件才能成立的问题;二是责任的承担,解决的是致损型用人者责任成立后损害的赔偿主体、范围和方式等问题。然而,国内外关于致损型用人者责任的成立和承担的研究都比较零散而薄弱,特别是对致损型用人者责任的构成要件的研究相当不足。致损型用人者责任的构成要件是国内外侵权法理论研究的薄弱环节,既有的研究尚缺乏理论深度、研究视角比较单一,对于“使用关系”和“执行事务”等构成要件要素的认定标准上存在较大的理论分歧。我国《民法典》第1191条、第1192条对于致损型用人者责任的构成要件的规定并不明确,存在法律漏洞。理论的混乱、规则的不完善,既不利于受害人合法权益之保障,也造成司法实践的混乱。司法实践对于致损型用人者责任构成要件的界定,亦存在较大的裁判分歧。有鉴于此,本文以我国《民法典》第1191条和第1192条的致损型用人者责任规则为主要解释对象,以致损型用人者责任的构成要件问题为中心,梳理致损型用人者责任构成要件的界定逻辑,明晰致损型用人者责任规则,以期能解答对致损型用人者责任构成要件问题的各种困惑。

本文的主旨是如何认定和解释致损型用人者责任的构成要件。此问题在致损型用人者责任的研究中具有承上启下的地位,以此问题为中心,上承致损型用人者责任的归责原则,下启致损型用人者责任的承担,故其内容极为繁复、庞杂。本文综合运用法释义学方法、比较研究方法和判例研究方法,以“归责原则——使用关系——执行事务”为文章结构框架。

参考文献(略)