本文是一篇MBA论文,本文引入ICT产业综合发展指数平方项的模型回归结果显示,整体上ICT产业与碳排放强度之间并不存在倒U型曲线关系,而是呈现出具有单调递减特征的函数关系。分区域拟合散点图结果显示,我国东部地区碳排放强度随着ICT产业综合发展指数的提高下降的越来越缓慢,而中西部地区碳排放强度随着ICT产业综合发展指数的提高下降的越来越迅速。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

MBA论文怎么写

全球气候变化的影响给人类生存发展带来了日益严峻的挑战。工业化的快速发展导致了以二氧化碳为主的温室气体的大量排放,由此引发了冰川消融、旱涝两极化等一系列极端气候现象。在过去的几十年里,中国长期高能耗、高污染的粗放型经济增长模式造成了严重的环境污染问题[1,2]。其中,大量化石能源的燃烧和利用导致中国的二氧化碳排放量①逐年增长[3]。2005年,中国的碳排放量超过美国,成为世界上最大的碳排放国;2019年,中国的碳排放量占到了全球碳排放总量的27%[4];全球新冠肺炎疫情期间,中国的碳排放量仍持续增长,占全球碳排放量的比重也提升至30.7%。有效控制碳排放已成为当务之急。

日益严峻的气候变化问题促使世界各国就低碳可持续发展达成共识[5],中国同样高度重视应对气候变化问题并致力于保护全球环境。自“十二五”开始,我国就将单位国内生产总值二氧化碳排放②下降幅度作为约束性指标纳入国民经济和社会发展规划纲要[6];“十四五”规划和2035年远景目标纲要也将“2025年碳排放强度较2020年降低18%”作为约束性指标。除此之外,我国不断强化着自主贡献目标,在2020年第75届联合国大会上,我国承诺“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和;到2030年,中国碳排放强度将比2005年下降65%以上”。这意味着中国未来的发展将逐步与碳“脱钩”,我国亟需一场深刻的经济社会系统性变革,为低碳可持续发展提供新动能[7]。

................................

1.2 研究综述

1.2.1 国外研究进展

随着全球气候变化问题的日益严峻和信息通信技术的蓬勃发展,学者们在研究城市化、能源消耗、经济增长等[15-18]不同因素对碳排放影响的基础上,越来越关注ICT产业对节能减排的影响及其应用。但是,国外学者们研究发现,ICT对碳排放的影响并未得到一致的结论。

有学者研究发现,ICT及其产业的发展增加了碳排放,对环境造成了严重的威胁。其中,Lee和Brahmasrene[19]基于1991—2009年东盟9个成员国的数据,运用协整回归估计方法检验了ICT、碳排放和经济增长三者之间的关系;结果表明,变量之间存在长期均衡关系,ICT发展水平每增加1%,碳排放量将增加0.60%。Salahuddin等[20]基于经合组织1991—2012年的面板数据估算了互联网使用和经济增长对碳排放的短期和长期影响,结果表明互联网使用量与碳排放之间存在显著的长期正相关关系,ICT每增加1%,碳排放量就会增加0.16%。Park等[21]基于2001—2014年选定欧盟国家的面板数据,运用集合平均组(PMG)估计了ICT、金融发展、经济增长与贸易开发对碳排放的影响,实证结果表明,ICT与增加碳排放以及降低环境质量存在长期关系,互联网使用对可持续发展构成了威胁。Raheem等[22]探究了1990—2014年G7国家的ICT和金融发展在碳排放和经济增长中的作用,结果表明ICT对碳排放具有长期的正向影响。

另有学者研究发现,ICT及其产业的发展减少了碳排放,有助于改善环境质量。其中,Asongu等[23]基于2000—2012年44个撒哈拉以南非洲国家的面板数据研究发现,信息通信技术可用于抑制环境污染对人类发展的潜在负面影响。Lu[24]利用亚洲12个国家1993—2013年的面板数据探究了ICT、能源消费、金融发展与经济增长对碳排放的影响,结果表明能源消费、金融发展与经济增长会导致更多的碳排放,而ICT对碳排放具有显著的负向影响,ICT每增长1%,碳排放量就会减少0.06%。Iqbal等[25]探究了ICT与经济全球化对巴基斯坦碳排放的影响,运用广义线性模型(GLM)对1990—2019年的数据进行回归后发现,ICT的应用对碳排放具有显著的负向影响,其能够减缓气候变化。同时,Ozcan和Apeigis[26]、Khan[27]和Chen[28]的研究也从其他视角和或者方法支持了ICT产业有助于节能减排这一结论。

...............................

2 理论基础和影响机制

2.1 理论基础

2.1.1 新经济地理学理论

新经济地理学理论是空间计量经济学的重要组成部分。地理学第一定律认为任何事物之间都具有空间关联特征,距离近的事物之间的空间关联性特征更为显著。实际上,经济活动基础的生产要素就是土地,经济活动的正常运行必须建立在庞大的地理空间网络上,因此,区域之间自然的地理邻近关系是影响区域间经济活动的重要原因。传统经济学由于未将空间因素考虑在内,在分析现有的一些经济现象时会遇到难以解释的问题。在Krugman等[40]经济学者的不断研究下,成功地将前人的理论和研究进行融合与扩展,建立了新经济地理学理论。该理论将区域间的空间关联因素纳入到传统的静态分析框架中,认为事物之间的关联程度会受到两者空间距离以及各种联系的影响,即某一区域的经济活动不仅会对自身产生影响,还会由于地理邻近的关系对周边地区同样产生影响。此外,新经济地理学理论合理阐述了经济活动中空间分布不均衡问题和空间集聚机制。其中,空间溢出效应是新经济地理学理论所要探究的核心问题。一方面,空间位置邻近的区域可以借助各自的产业优势及其互补性形成诸多较为完整的产业链,进而产生集聚效应,即吸引相同的产业向该区域靠近;另一方面,区域之间知识流动、信息共享、人才交流、技术扩散、制度示范等也会影响到地区间的经济活动。

2.1.2 环境经济学理论

环境经济学,顾名思义,其内在本质仍属于经济学,是用经济学的视角去研究客观环境的理论,其目的是解决经济发展所带来的日益严重的环境问题。

人类未能充分地认识自然生态规律是造成环境污染问题的重要原因,映射到经济层面上,则演变为人类没有全面衡量经济发展和环境保护之间的关系,在片面追求短期经济效益的同时忽视了经济发展给人类社会和自然环境带来的长远影响。过去,人类认为自然资源是取之不尽、用之不竭的,在“无偿资源”观念的引导下,世界各国实行的是高能耗、高污染的粗放型经济增长模式。在生产规模、人口规模有限的情况下,粗放型经济增长模式对自然环境和人类社会的影响在时间、空间和程度上都在可承受的范围之内。然而,到了20世纪50年代,随着生产规模急剧扩大、人口数量迅速增长、经济密度不断提高,粗放型经济增长模式导致的环境问题不断累积最终形成了全球性的日益严重的环境污染和破坏问题。在此背景下,诸多经济学家们也开始重视经济发展与环境保护的和谐问题,他们从经济学的视角去看待环境问题,并且认为环境问题可以理解为经济问题,经济理论能够成为解决环境污染问题的最优工具。近些年,我国经济发展取得了举世瞩目的成就,但在发展的过程中也出现了众多的环境问题,而环境经济学理论为在市场经济的框架下解决环境污染问题提供了理论依据。

..................................

2.2 影响机制

2.2.1 ICT产业影响碳排放强度的基本机理

ICT具备的跨时空性[41]、创新互补性[42]、渗透性等特征使其在信息化、数字化时代成为了关键的生产要素[43]。自上世纪“索洛悖论”提出后,学术界针对ICT的研究主要集中在对经济增长或者全要素生产率的影响方面。随着ICT在资源、能源和环境领域的深度融合与应用创新,近年来ICT产业的环境价值受到了国内外研究者的高度关注。现有理论分析认为ICT对碳排放强度的影响是复杂的,既有正向影响,也有负向影响。

信息通信技术对绿色可持续发展存在支撑作用。首先,ICT的应用推动了经济活动的去物质化[24,44],这极大地减少了经济活动对资源和能源的需求[45],进而很大程度上减少了碳排放。其次,ICT能够通过提高能源使用效率来减少碳排放。一方面,以数字化的知识和信息为生产要素的信息技术的进步能够以较低的成本高效地进行信息共享和扩展,缩短信息传播的时滞,促进创新资源的集聚。另一方面,以现代信息网络为平台的通信技术打破了传统产业之间的空间限制,促进知识溢出的同时提高了创新合作水平[14]。ICT的技术渗透推动产业结构升级和技术进步提升创新效率共同作用提高了资源配置效率[46],其中能源利用效率的提高抑制了碳排放,从而促使单位产出的碳排放趋于下降。最后,ICT在环境监测、预警和管理方面的应用同样对减少碳排放发挥着重要作用[47,48],智慧能源、智慧城市、智能制造、智能电网等的重大技术突破也有利于节能减排[49,50]。

同时,信息通信技术也存在不利于节能减排的因素。有学者研究发现,信息通讯行业并非环境友好型产业,其隐含碳影响是其直接影响的数十倍,隐含排放量的快速增长是造成碳排放强度不断上升的原因之一[38]。ICT的应用改变了传统的生活方式,互联网远程工作和视频会议在减少出行交通能源消耗的同时,电子商务的快速崛起却大幅提高了物流业运输的能源消耗[51]。此外,ICT产业本身的电力密集程度极高,云计算、区块链、数据中心等基础设施的建设和运营需要消耗大量的电力资源[52],并且我国的能源消费结构仍旧是以煤炭为主,这在一定程度上造成了更多的碳排放[21,53,54]。移动电话、个人电脑等电子产品设备在生产、安装、使用、处理等生命周期中也会不断消耗电力并产生碳排放[55],而短创新周期对电子产品和服务更新换代速度的提升无疑加剧了这种负面影响。

...........................

3 ICT产业对碳排放强度的非线性效应检验................... 18

3.1 研究设计 ........................... 18

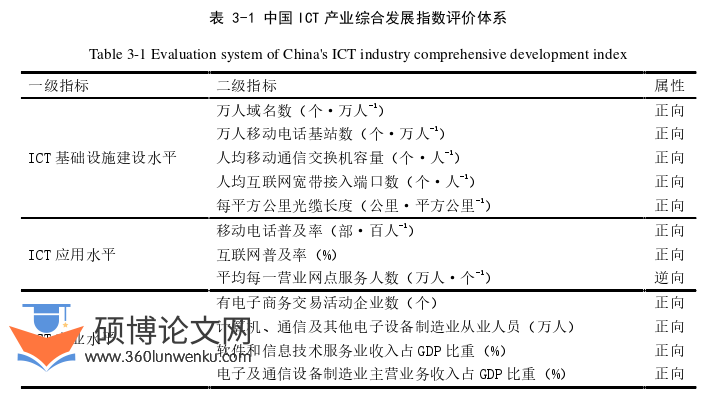

3.1.1 变量选取与数据说明 ....................................... 18

3.1.2 模型设定 ................................................. 21

4 ICT产业对碳排放强度的空间效应检验......................... 31

4.1 研究设计 .............................. 31

4.1.1 空间权重矩阵 ........................ 31

4.1.2 探索性空间数据分析方法 ....................... 32

5 研究结论与政策建议....................... 32

5.1 研究结论 .................................. 32

5.2 政策建议 .................... 46

4 ICT产业对碳排放强度的空间效应检

4.1 研究设计

4.1.1 空间权重矩阵

地理学第一定律指出,任何事物都是空间相关的,距离近的事物比距离远的事物的空间相关性更大。空间权重矩阵是将空间因素纳入计量分析的一种体现,其可以反映出不同地区之间的空间关联程度。

本文参考现有研究构建了三种常见的空间权重矩阵。一是邻接空间权重矩阵,见式(4-2)。邻接空间权重矩阵的设定原则是地区间的相邻关系,当两个地区存在共同边界时表明它们之间存在空间相关性,否则不存在空间相关性。二是地理距离空间权重矩阵,见式(4-3)。地理距离空间权重矩阵的设定原则是地区间的质心距离,当两个地区质心距离越近,空间权重越大,即空间相关性越大;反之,则空间相关性越小。三是经济距离空间权重矩阵,见式(4-4)。经济距离空间权重矩阵的设定原则是地区间的经济发展水平,当两个地区经济发展水平差距越小,空间权重越大,即空间相关性越大;反之,则空间相关性越小。

不失一般性,本文采用最常使用的邻接空间权重矩阵进行空间相关性检验、模型回归与空间效应分解,采用地理距离空间权重矩阵和经济距离空间权重矩阵进行稳健性检验。

MBA论文参考

................................

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

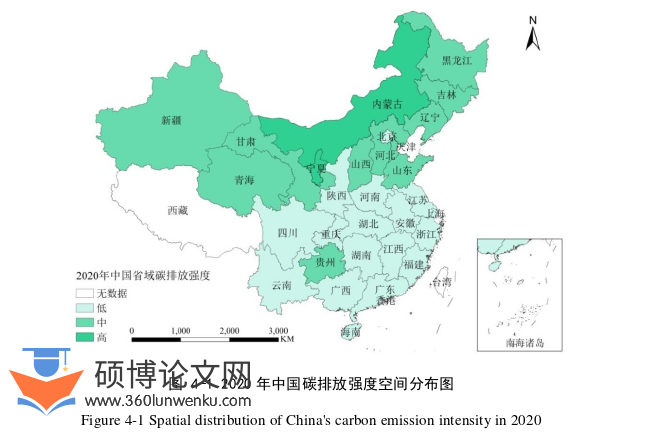

探索节能减排的新路径,是摆在眼前的现实问题,也是实现可持续发展的内在要求。在新一轮科技革命和产业变革持续推进、数字经济蓬勃发展、经济低碳转型的背景下,ICT产业或能成为助力中国节能减排、实现“双碳目标”的新动能。本文以2011—2020年中国30个省(市、区)为研究样本,从非线性和空间两个角度探究中国ICT产业的碳减排效应。首先,采用熵值法测算中国省域ICT产业综合发展指数,运用普通面板回归模型探究ICT产业对碳排放强度的整体影响及区域差异。其次,在普通面板回归模型中引入ICT产业综合发展指数的平方项并拟合散点图探究ICT产业对碳排放强度的非线性效应。最后,利用探索性空间数据分析方法探究ICT产业与碳排放强度的空间相关性,运用空间计量模型探究ICT产业对碳排放强度的空间溢出效应。本文的主要研究结论如下:

(1)基准回归结果显示,整体上ICT产业对我国碳排放强度具有显著的抑制作用,ICT产业综合发展指数每增加1%,碳排放强度下降2.040个百分点,说明ICT产业对碳排放强度的负向影响要大于正向影响。从区域差异的角度来看,ICT产业对东部、中部和西部地区的碳排放强度均具有显著的抑制作用,但ICT产业对中部地区碳排放强度的抑制作用最大,西部次之,东部最小。

(2)引入ICT产业综合发展指数平方项的模型回归结果显示,整体上ICT产业与碳排放强度之间并不存在倒U型曲线关系,而是呈现出具有单调递减特征的函数关系。分区域拟合散点图结果显示,我国东部地区碳排放强度随着ICT产业综合发展指数的提高下降的越来越缓慢,而中西部地区碳排放强度随着ICT产业综合发展指数的提高下降的越来越迅速。说明在ICT产业综合发展水平较低的情况下,ICT产业对碳排放强度的抑制作用存在边际效应递增的趋势,当ICT产业综合发展指数提升到一定程度后,ICT产业对碳排放强度的抑制作用存在边际效应递减的趋势。

参考文献(略)