本文是一篇建筑论文,本文基于类型学理论对杨木山日式建筑群空间特征及风貌构成进行详细研究,通过借鉴阿尔干的类型分类观点以及参考克罗普夫的综合形态类型学层级序列,总结出不同层级的空间特征和风貌构成要素。

1绪论

1.1选题背景

1.1.1选题缘起

杨木山日式建筑群是全国第三次文物普查(2007~2011年)期间确定的辽阳市市级文物保护单位。由于核定级别时间较晚,没有专门的保护机构或相应的保护措施来实施保护,且距离居民区较近,在当地村民修建梯田、平整土地生产生活活动的影响下,文物保存现状一般[1]。

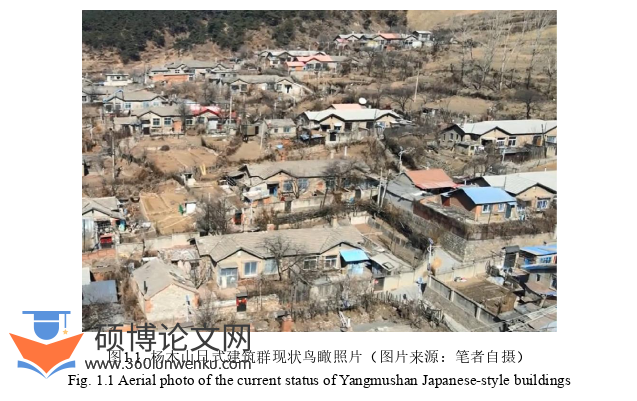

杨木山日式建筑群建于1933年,共有53幢。每幢长约15米,宽9米,面积约140平方米,总占地面积43550平方米,为砖混结构的起脊建筑。日伪时期为窃据弓长岭铁矿的日本人居所,解放后改建为职工宿舍[2],它所具有的与中国传统东北民居建筑不同的建筑特征、特殊的历史背景以及与所在区域地形地貌的关系,展现了独特的保护价值。近年来由于产权问题和文物保护的双重影响,导致杨木山日式建筑群居民无法自行改善生活环境,许多旧建筑因长时间无人使用、被遗弃而逐渐破败,任由其日渐衰败,甚至面临被拆除的命运。建筑群外部庭院只是作为农地来使用,街巷也因居民私人活动溢出使用而不够通畅,失去其历史文脉特征和集体记忆(如图1.1)。

建筑学论文怎么写

杨木山日式建筑群现状既不能满足居民生活需求,又不能充分体现其文物价值,同时具有文化遗产价值焕发新生命的潜力。在此诸多问题和矛盾点的作用下,需通过其文物保护和更新工作的完善来寻求解决途径。综合建筑学、城市设计、更新与历史文化保护的研究方法,深入分析、提取并归纳其基本风貌特征。提出科学的保护更新设计方案,确保文化遗产得到妥善保护与传承利用。

............................

1.2研究目的与意义

1.2.1研究目的

(1)梳理杨木山日式建筑群历史空间形态及其特征

杨木山日式建筑群最初为日伪时期窃据弓长岭铁矿的日本人居所,再到解放后改建为职工宿舍,沿此演变历程,对其历史沿革、地形地貌、空间肌理、街巷结构、建筑风貌等方面展开研究,梳理杨木山日式建筑群的历史空间形态及其特征。

(2)厘清杨木山日式建筑群现状,科学理性作出更新定位与策划

杨木山日式建筑群有近百年的发展历程,内部形成了独特的空间形态和特征,包括建构筑物、历史环境要素遗存、空间遗存等,全面厘清其各时期建设空间的特征,用科学的方法进行价值分析,作出合理的更新定位,提出更新原则,确定整体策划方案。

(3)探讨杨木山日式建筑群的保护与更新设计方案

经过深入实地考察,杨木山日式建筑群独特的建筑特色被发掘。提炼出其特征类型,据此创作出具有前瞻性的保护更新设计。在保障现代生活需求的同时保留其历史记忆。更新设计方案旨在创造一个既承载“集体记忆”,又满足人们精神与物质需求的人居空间环境,促进杨木山日式建筑群的历史文脉传承与发展。

.....................

2杨木山日式建筑群现状分析及更新策划

2.1现状基本情况

2.1.1历史沿革

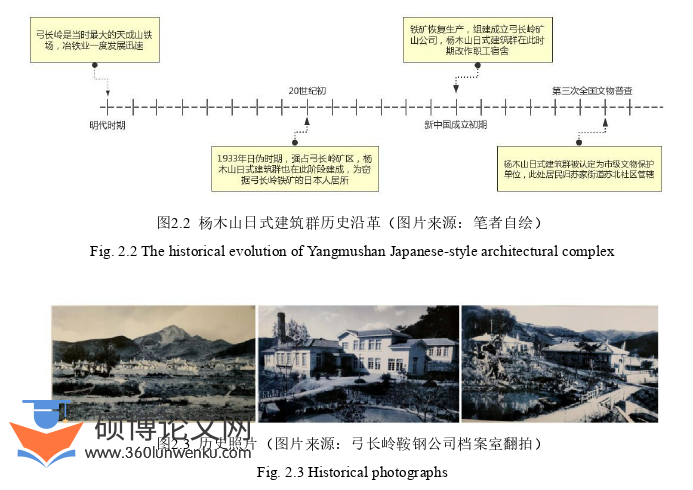

明代时期,冶铁业一度发展迅速,天成山铁场(今弓长岭)是当时最大的冶铁工场。据《大明一统志》记载“山有铁场,各地都出铁”。

20世纪初,于1919年与奉天省中日官商合办弓长岭铁矿无限公司。1933年3月31日,签订所谓《满日合办弓长岭铁矿优先公司契约书》,成立了弓长岭采矿所,弓长岭铁矿沦为日本铁蹄之下。1933年日伪统治时期,强占弓长岭矿区,铺设铁路、公路,并在茨沟、陈家、苏家、安南等地建筑住宅区,占地约30平方公里。杨木山日式建筑群就是当时修筑的一处住宅区,为窃据弓长岭铁矿的日本人居所。1943年4月27日,伪满开始在东北各地设立“矫正辅导院”,对中国工人进行残酷欺压和剥削。

新中国时期,1949年弓长岭铁矿恢复生产。1994年5月5日,经鞍钢党政联席会议决定,弓长岭矿山公司组建成立。杨木山日式建筑群在此时期经改建作为职工宿舍。由李云德创作的小说《沸腾的群山》,反映的是弓长岭恢复建设时期的情景。(如图2.2、2.3)

第三次全国文物普查,杨木山日式建筑群作为新发现的文物被列入其中。位于弓长岭境内苏家街道苏北社区6组,现存日伪时期日式住宅53幢,每幢长约15米,宽9米,面积约140平方米,总占地面积43550平方米,为砖混结构的起脊建筑。保存现状一般,列为市级文物保护单位。

建筑学论文怎么写

............................

2.2空间特征分析及风貌构成要素

日伪时期,日本在我国东北地区进行了广泛的工业建设,包括开采矿产资源、修建铁路和公路等基础设施,加剧对中国资源的掠夺。这一时期东北地区同类型建筑群包括大连甘井子“满化”“满石油”“进和商会”等企业的日本工人宿舍、抚顺煤矿的新屯日本楼以及本溪桥头日式民居建筑群等,对其特征调查分析可知,日伪时期日本工人独立住宅具有相似的特征和建设理念。建筑群路网结构大部分为棋盘式布局,完整路网围合的地块内基本有四幢建筑行列式布局,建筑单体特征相似性明显,坡屋顶组合、入口处起坡山花造型处理,外凸双层木窗等。

根据杨木山日式建筑群及周边环境的历史照片,得出区域的历史空间格局,受当时国际上流行起的功能主义影响,形成以采矿工艺为主的功能布局,杨木山日式建筑群作为居住区位于作业区中心,以缩短工作与居住间的距离。

建筑形制和建造技术上,杨木山日式建筑也与我国东北地区传统民居有很大不同:

(1)平面特征

杨木山日式建筑与东北地区传统民居建筑的平面布局形式不同。东北地区传统建筑多为三间的平面布局,正间为会客及厨房的功能,东西两间为卧室,布局简单,功能混杂。而杨木山日式建筑群建筑单体多将平面划分为2个居住单元,从东西两侧入户,分为入口门厅、会客室、卫生间、厨房、卧室等,功能划分明确,每个功能间的墙体分割可根据动静以及防火防潮需要确定为实墙分隔或木墙分隔。

(2)立面特征

传统东北民居双坡屋顶,“三段式”立面形制,南立面开窗,独立于山墙的落地烟囱,有月台,屋面分为瓦屋顶和草屋顶,立面风格比较细腻,亲和感强。杨木山日式建筑屋顶坡面较缓,起脊呈现多个方向的变化,形成入口在立面上的突出,与入口为同一跨下的窗户为突出的飘窗,造型上为窗件构造传统的坡顶形象,与入口为不同跨下的窗户未做突出,而是将窗台用砖斜砌筑成坡面,利用雨水滑落,屋顶出檐较深,并用木板形成封檐。立面阴影变化明显,使建筑形象不至于呆板。整体建筑色彩为青灰色,灰瓦灰砖墙面,建筑性格较为典雅。

.................................

3重构:杨木山日式建筑群空间结构更新................................55

3.1空间形态的整合........................................55

3.1.1既有肌理的同质延续................................57

3.1.2空间秩序的巨构整合......................................58

4转译:杨木山日式建筑群院落布局更新.........................73

4.1立体的叠院——竖向空间性层次.........................73

4.1.1台地庭院空间改造...................................73

4.1.2屋顶平台景观营造....................................74

5类推:杨木山日式建筑群建筑风貌更新................................89

5.1修缮利用类................................................89

5.1.1修缮与加固结构体系...............................89

5.1.2改进材料与优化工艺.....................................92

5类推:杨木山日式建筑群建筑风貌更新

5.1修缮利用类

通过前文对杨木山日式建筑群中建筑更新类型的总结,得出文物建筑本体属修缮利用类,在对其进行更新改造时应慎重处理,行以保护为主的更新方式,需对木梁等木材质支撑结构和构件以及青砖等围护结构局部修缮与加固,对木屋架、砖石墙、木门窗等构件材料进行改进并优化工艺,在内部功能的更新中置入多元复合的功能与活动,即能满足未来发展需求。

5.1.1修缮与加固结构体系

(1)屋面换瓦与防水

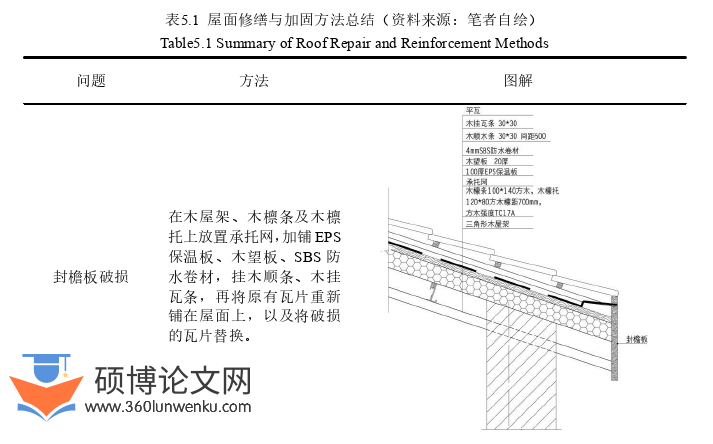

根据对现状建筑质量的现场踏勘结果,由于建筑长期空置无人维修,杨木山日式建筑群的文物建筑本体中屋面存在瓦、封檐板、烟囱、檩条、望板等破损的情况。修缮方法为将原有瓦片从屋面上掀开,并尽量保证原有未破损的瓦片完好,在木屋架、木檩条及木檩托上放置承托网,加铺EPS保温板、木望板、SBS防水卷材,挂木顺条、木挂瓦条,再将原有瓦片重新铺在屋面上,以及将破损的瓦片替换。(如表5.1)

建筑学论文参考

...........................

6结论和展望

6.1论文研究主要结论

针对杨木山日式建筑群失去其历史文脉特征和集体记忆、基本风貌亟待保护与更新问题,采用类型学和区域建筑学的分析方法,构建杨木山日式建筑群更新设计方法的三个基本步骤,重构、转译与类推。

本文的主要研究成果包括以下几个方面:

(1)基础研究部分

本文基于类型学理论对杨木山日式建筑群空间特征及风貌构成进行详细研究,通过借鉴阿尔干的类型分类观点以及参考克罗普夫的综合形态类型学层级序列,总结出不同层级的空间特征和风貌构成要素。其次,针对杨木山日式建筑群的具体问题和特征,对类型分类进行调整,并对杨木山日式建筑群各层级类型进行系统性研究。

通过此次研究,得出如下结论:

首先,杨木山日式建筑群以及所处的弓长岭铁矿区有近百年的历史,有利的区位条件、独特的山水格局以及坡度坡向高程等构成的地形地貌特征造就了它宏观层面的契合地形的空间结构及线性延展的街巷格局、中观层面分户演进的台地院落类型以及微观层面的建筑形态在同一模式的体系内,部分构件形式按照模块化的细微变化而演变出的多种类型。

其次,杨木山日式建筑群具有见证了矿工近代血泪史的历史价值、近现代居住建筑在殖民地区多文化融合活标本的艺术价值、作为契合地域特征教科书的科学价值以及见证当代集体主义精神的社会价值。然而,现状保存状况一般,影响其价值的发挥,通过划定合理的保护范围和合理的建筑分类手段、科学的更新设计策略,使建筑群能够延续历史脉络,重塑地区活力。

最后,通过现状调研分析得到居民对杨木山日式建筑群的使用便利程度不太满意,存在基础设施不便利、公共设施不齐全、建筑质量问题严重以及环境安全和卫生等方面。在保护和更新工作中,给予当地村民参与的机会,提升建筑遗产活力,挖掘展现杨木山日式建筑群文化底蕴,转变杨木山日式建筑群的生产生活模式,置入新的产业和功能,明确发展定位和策划方案,带动产业和旅游业的发展,以保护促进更新,以更新提升其生命力。

参考文献(略)