本文是一篇建筑论文,本研究基于场所精神理论指导工人村设计,可以提供更加符合人类感知和需求的居住环境,促进城市更新的可持续性和社会经济发展,同时也可以优化城市管理和规划,提升城市品质和居住质量。

第一章绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.城市更新背景

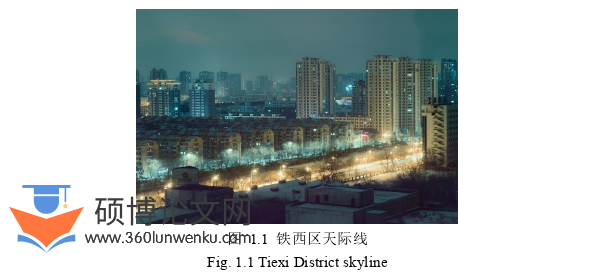

沈阳市铁西工业区曾是我国最重要的综合性工业基地之一,为我国工业发展和经济建设做出过重大贡献。21世纪后,凭借土地出让而获得的空间资源使铁西旧工业区面貌发生了迅速而剧烈的改变(如图1.1)。伴随着城市产业升级和用地置换,工人村的建筑和人居环境逐渐衰败。然而这份历史记忆不能淡去,沈阳作为振兴东北的关键区域,人们对于工业文化的认同感需要重建,它的形象需要重塑。

建筑学论文怎么写

在近年的城市更新过程中,还原论的思想常常被建筑师和规划师奉为圭臬。城市设计者通过将建筑和城市空间分解为功能、形式等基本元素来理解和设计世界的想法将复杂的建筑或城市现象分解为简单的、可分析的部分,如功能、形式、材料、结构等,然后通过这些基本要素的组合来解释整体空间的意义与价值。设计者过度关注建筑的功能性要求,或是仅从形式美学的角度出发进行设计,而忽略了空间整体的感知、文化背景、历史意义以及使用者的体验。在城市更新中,还原论可能导致规划者仅从地块的经济效益、交通功能或空间的物理形式来考虑更新策略,而忽视了空间中生活的多样性、居民的情感联系以及文化记忆。亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)指出,现代社会把城市变成了资本主义的生产工具,城市空间影响和塑造了人们的价值和思想,但人们却无法在这种空间中找到联结和认同[1]。

......................

1.2相关研究成果综述

1.2.1国内外关于城市更新相关研究现状

1.国外研究现状

随着十九世纪60年代后工业社会的到来,欧美发达国家经历了从工业向服务业转型的过程。在这个过程中,城市为了适应新的生产方式相应地也发生了巨大变化。金融、贸易、科技与文化等领域成为城市发展的新动力和新特色。然而,并非所有城市都能顺利地完成这种转型[13]。一些曾经繁荣的老工业地段由于无法适应新经济形势而陷入衰败和空置。这些地段不仅占用了宝贵的土地资源,也影响了城市形象和环境质量。如何处理这些工业文明遗存成为一个亟待解决的问题。幸运的是,在欧美国家中出现了一批有远见卓识的人士,他们认识到这些老工业地段并非无用之物,而是蕴含着丰富的历史、文化和景观价值。他们采取了各种创新性和综合性的策略对这些地段进行改造和再利用,并赋予其新的功能和意义,使其成为城市更新和活力提升的重要载体[14]。

亚洲各国家相对于西方国家而言,在后工业社会中步履艰难,对于旧工业区更新也缺乏系统性和深入性的思考和实践。20世纪七、八十年代,日本作为亚洲最先进入后工业社会的国家,在城市旧工业区再开发上也只是进行了简单的功能替换,并没有充分考虑原有地段的历史文化内涵和社会影响。日本根据《城市再开发法》推行了一系列以高密度高层建筑为主要形式的再开发项目,但这些项目往往忽视了与周边环境和社区的协调和融合。韩国则主要将厂房遗址作为空间资源进行回收利用,并试图制定一些指导原则来规范其转换过程。但这些原则并没有明确厂房遗址所具有的特殊价值和意义,也没有提出具体可行的设计方法和技术手段。

与此相反,西方国家在城市旧工业区更新上展现了更加全面和创新的态度和能力。他们不仅从经济角度出发调整产业结构和促进就业增长,也从文化角度出发保护历史遗产和塑造地域特色,并从生态角度出发改善环境质量和提升景观效果。他们还积极探索了多种形式和手法来实现这些目标,并形成了一批有价值有影响力的理论研究和实践案例[15]。

..........................

第二章建筑现象学理论研究

2.1现象学理论发展

2.1.1胡塞尔的现象学理论

胡塞尔(E.Edmund Husserl)创立的现象学是20世纪西方哲学中一个重要的流派,它关注事物在体验中如何呈现自身,而不考虑任何科学或文化的理论和解释。它试图直接“描述”我们体验之所是,以此来恢复人与世界的联系。

古希腊哲学家苏格拉底放弃了早年对自然世界的研究,在后期转向了对自身认识和道德问题的探讨,他引用并阐释了德尔斐神庙的箴言“认识你自己”,把哲学从天上拉回到人间,从外部自然拉回到内心世界。“从苏格拉底开始,人真正作为人而成为探讨的主题。”柏拉图以苏格拉底的思想为基础,批判性地认为感性事物是变化无常的,不能给出通则和定义,而只有理念才是真实和确定的存在。理念不是一种外在物,而是一种理性的设定,一种心灵世界的构造物。胡塞尔把苏格拉底.柏拉图思想视为西方思想史上第一次重大思想革命,并认为柏拉图定下了西方哲学思想基调[32]。

建筑学论文怎么写

近代笛卡尔以科学客观性为典范,力求建立科学哲学。他最著名论断“我思故我在”表达了只有怀疑和思考才能证明真实存在。“我思故我在”将意识作为哲学建构起点,并试图说明意识对世界构造过程。“心灵而不是眼睛在看”,笛卡尔说。这种科学哲学试图抛弃感性联系,寻求理性联系,并分离身体和心灵之间联系。“身心二元论”就此形成。笛卡尔质疑感觉可靠性,提倡给事物赋予客观含义,“理性”主张那些含义是推导出来的而不是被感觉看到的[33]。

...............................

2.2基于现象学的建筑理论

2.2.1建筑现象学的两条道路

受到现象学的理论影响,许多社会科学专业如社会学、地理学、心理学等出现了与之相关的学术著作。本节以建筑现象学的两种理论进行简要阐述,并在最后补充在现象学思潮后期的哲学思想对其所进行的批判。

海德格尔对建筑现象学的理论影响主要体现在存在主义的范畴中。在他的思想中,建筑被视为一种将存在的意义体现在空间中的方式。他关注建筑的静态特性,通过深度的反思和分析,强调建筑的场所精神。他将建筑看作是一个将天、地、神、人四者统一起来的载体,通过建筑空间的创造来体现存在的丰富内涵。在这个理论框架下,建筑不仅仅是物理空间的构造,更是一种对存在本质的揭示。海德格尔的建筑现象学强调建筑的本体论建构意义,将建筑看作是在空间中呈现存在的独特方式,为我们理解世界提供了一种独特的途径[8]。

梅洛-庞蒂的知觉现象学为建筑现象学注入了更多的实践性和感性因素。他强调人体感知的重要性,将建筑与人的身体体验紧密联系。在梅洛-庞蒂的理论框架下,建筑不再仅仅是静态的空间存在,而是被赋予了实践性的意义。建筑被看作是一个与人的身体互动的场所,通过视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等感觉来传达自身的意义。这种建筑现象学强调建筑的意义性诉求,将人的体验纳入建筑的设计和理解过程中,使建筑不仅仅是一个物理结构,更是一个与人密切相关的感知和互动的空间。因此,在梅洛-庞蒂的理论影响下,建筑现象学更注重于实践性和感性,将人的主体性引入建筑的思考与设计之中[41]。

但同时建筑也应该回应与本体之外的“他者”的关系,而不是仅将目光局限在“建筑学”范围之内。建筑与城市之间的关系涉及到社会、文化和经济等多层次的互动。正如结构主义强调的意义的生成过程,建筑设计也应充分考虑城市文脉和历史,理解并回应城市的发展脉络和社会需求。建筑不仅是物理空间的构建,更是文化和社会意义的载体,通过设计传达和反映社会价值观、历史记忆和集体认同。

.........................

第三章 工人村公共空间现状调研 ...................... 21

3.1 工人村概况 ....................................... 21

3.1.1 历史沿革 .................................. 21

3.1.2 区位 ................................. 22

第四章 现象学视角下的工人村空间特征和需求分析 ........................ 49

4.1 工人村空间特征解析 ............................. 49

4.1.1 整体空间解析 ................................. 49

4.1.2 交通空间需求分析 ............................. 50

第五章 工人村公共空间更新设计 .................. 69

5.1 产业升级的功能布局 .......................... 69

5.1.1 道路流线重塑 ........................... 69

5.1.2 核心空间优化 .................................. 71

第五章工人村公共空间更新设计

5.1产业升级的功能布局

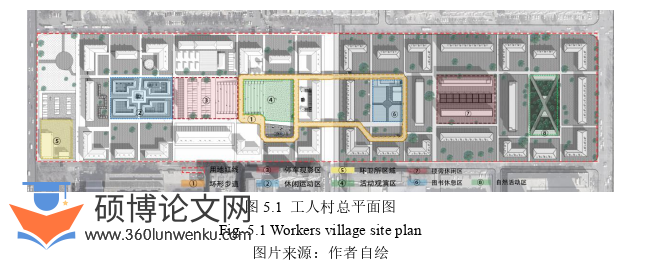

工人村的东西两个院落空间分为两个主题进行更新。东院本地居民较多,产权较为复杂,故可以保持原有的街区形态,将其打造为主题为“集体时代下社区生活典范”的现代生活街区。而西院本地居民较少,加上外部空间较为开阔,适合以“市场经济下新型文化产业”进行更新,以体现市场经济下产业的多元化(图5.1)。

建筑学论文参考

..............................

第六章结论和展望

6.1结论和不足

现象学是哲学和建筑学、人类学、社会学等领域的重要领域概念,现象学通过对人类对于环境感知的研究,可以帮助我们更好地理解人类对城市环境的感知和反应,从而指导工人村设计。

第一,在工人村的调研中,通过采用人文地理学中的现象学理论方法的运用,从对工人村街区的概况以及现状的信息收集,以及到工人村现场的调研与访谈,并运用现象学描述的方法对工人村进行了详尽的描述和分析,并以此总结出工人村的地理环境、地方认同感、历史记忆以及地方的意义。根据这些意义和工人村功能上的缺失,为下文的更新设计打下了坚实的基础。

第二,在对于工人村的公共空间分析中,首先是根据上文对公共空间特征的客观调研,提出了对广场空间和边缘空间的形态与空间感知的分析,提出对应的空间需求。其次结合公共空间中的知觉体验与场所精神的主观调研,提出公共空间缺乏独特的场所精神和文化内涵,以及与周边环境和社区文化的联系,需要通过更新空间形式来塑造具有特色和魅力的场所精神,增强人们的归属感和认同感。

最后,将工人村的公共空间按照功能、空间、界面三个层面进行更新,以更好满足人们的使用需求和心理感受,从而提升居住和游玩的体验。这一更新通过深入了解人们对工人村材质、色彩、纹理等视觉元素的感知和反应,并更新工人村各种符号化的文化元素和主题,使街区的景观和内部环境更加符合当代时代的要求。通过强调工人村独特的特征和标志性元素,使人们在进入和离开时能够轻松地辨识和识别工人村。同时,通过强调工人村的文化、历史和社区意义,培养人们对工人村的认同感,使他们与这个场所建立起深厚的情感联系。

参考文献(略)