本文是一篇建筑论文,本文选取广州文德路街区作为研究对象,基于人行移动测量方法,对案例街区高温状况进行实测,对移动测量数据进行时空异质性处理并采用GIS中的空间插值、掩膜提取以及分区统计工具对实测数据进行空间分析,得到案例街区高温状况的时空分布规律。

第一章绪论

1.1研究背景及目的意义

1.1.1研究背景

1.1.1.1高密度城市高温风险问题

20世纪以来全球气候变暖的趋势日趋严峻,城市绿化覆盖率下降、热增益以及人类活动产生的废热,加剧城市热岛效应(UHI)。一个国际研究小组的一个模型估计,到2100年,世界各地的城市平均升温可能高达2℃[1],远超《巴黎协定》将全球气温上升限制在不超过1.5℃的目标。中国气象局2022年8月30日发布的《透视极端高温探究应对之策》中提到2022年6月13日以来,区域性高温事件综合强度已达到有完整气象观测记录以来最强。全国多地出现40℃以上的高温,长江流域各地区出现与以往不同的气候现象。极端高温对人体健康的影响十分明显,《柳叶刀》在2020年的一项研究指出,1990-2019年间,中国与高温相关的死亡率上升了四倍,2019年因高温热浪死亡人数达到2.68万人[2]。城市处于与气候变化相关的不断增长的物理风险的前线,全球一半以上的人口居住在城市地区,人口密集的城市地区,往往位于特定的气候风险地点。城市建成环境的恶化会加剧气候灾害,而气候灾害会给城市系统带来压力。我国亚热带湿热地区随着城市化进程的不断推进,植被绿化覆盖率降低、透水表面积减小、混凝土材质吸收了大量的太阳辐射,城市地表无法有效散热、加上密集型城市人为产生大量的热量,导致城市温度比周围郊区高出2-4℃[3],城市热岛效应加剧。我国十四五规划中提出要积极应对气候变化,加强全球气候变暖对我国承受力脆弱地区的韧性观测与评估。采用气候适应性的城市设计策略来提升城市人居环境品质,实现城市可持续降温,是现代城市发展进入到存量时代后的重要议题。

...........................

1.2相关概念及理论基础

1.2.1相关概念界定

1.2.1.1高密度城市街区

关于“高密度城市”的定义,李敏等通过对全球多个城市进行研究后指出国际学术界主要以城市人口密度为划分标准,并通过对全球多个城市主要人口做出汇总研究,制定出以15000人/km²为高密度城市的门槛标准,人口密度达25000人/km²为超高密度城市[6]。高密度城市主要特征包含建筑环境特征与人口密度两个方面,高密度城市在土地利用模式与街区建筑形式、交通组织方式上都有明显特点。土地利用模式具有城市空间形态紧凑化、空间立体化、强度集约化以及生态绿地资源稀缺的特点;街区建筑形式则具有街区面积小型化、建筑高容积率、建筑形体单一的特点;交通组织方式表现为交通工具轻型化、街道路网密集化、公交效率最优[6]。Burton等提出紧凑型城市包含高密度城市、混合型城市与高强度城市,并使用的一套大型城市紧凑度指标描述城市紧凑程度,包括高人口平均密度、高密度的建筑形态、高密度附中心、高密度街区形式(街道、广场、中高层建筑和绿地)[7]。高密度城市街区形态一定程度上反映了资源配置、人口活动聚集、空间分布特征等,与人居环境紧密关联。密集的城市建筑群导致热岛效应强度增大,同时恶化了城市居住环境。

.......................

第二章基于LCZ框架的高密度城市街区高温状况实测

2.1实测场地选取

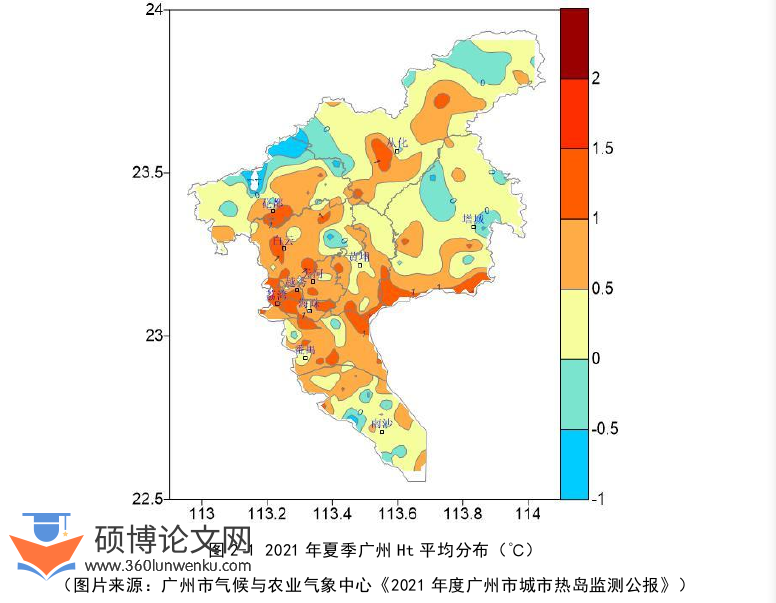

广州市地处中国珠江三角洲中北缘,属于亚热带季风气候,夏季高温时长平均从5月持续到10月,其中月平均最高温出现在7月至8月间,气温可达28.7℃。近年来广州夏季最高气温都在35℃以上,平均风速为1.8m/s,相对湿度在60%以上。广州市气候与农业气象中心发布的《广州城市热岛监测公报》指出,如图2-1所示,2021年广州城市热岛强度为1.3℃,比去年高0.2℃,热岛强度较强区域集中在荔湾区、越秀区等地,空间分布上呈现多大值中心的特征。由于广州多地高密度的建筑集群且人口密度大,部分区域风流通速度减缓,从而产生严峻的高温问题,严重影响城市内部居民的健康生活。本文将结合热岛公报内容与广州LCZ分类地图选取高密度街区作为高温状况监测的研究对象,分析高密度街区空间形态特征与类型。

建筑论文怎么写

............................

2.2高温实测过程

2.2.1人行移动测量方法

传统的室外热环境研究主要基于气象参数对瞬时主观热感受的影响,由于室外环境由于城市几何形态的变化,活动人群暴露在不断变化的环境条件中。因此研究为获取文德路街区夏季典型空气温度参数数据,且尽可能多地覆盖不同建筑形态与空间类型,需采取移动测量的方法对典型案例街区进行夏季高温状况实测,从而获取街区高温状况的时空分布规律以及典型LCZ类型街区几何形态的影响信息。近年来移动测量的方法也被应用于室外热环境、污染物空间分布等。移动测量方法根据使用工具的不同分为人行移动测量与车载移动测量。人行移动测量通过背着背包式移动气象站,按照规划好的测量路线,于场地内行走,实时测量,采集场地内的温度、风速、湿度、碳排放量等气候数据;车载测量则通过在机动车辆上安装气候数据测量工具以及GPS定位系统,驾车行驶于场地道路内进行测量。

由于在文德路街区内许多公共空间不允许车辆行驶,建筑间距、街巷狭窄,建筑群组团外部空间形态复杂,人群密度大、活动频繁,不适合使用车辆进行测量。且车辆移动需要保持匀速行驶才能保证气象数据的稳定性,车辆尾气以及自身产热也会对温度数据造成影响。因此本次移动测量采用的是人行移动测量的方法,利用人行结合自行车的方式,既可以节省测量时间又可以将测量空间覆盖更广。

.........................

第三章 高密度城市街区人群活动高温风险状况评估 ........................ 35

3.1 高温人群活动场景观测........................... 35

3.1.1 主导人群特征概述 ............................... 35

3.1.2 人群活动观测方法 ............................... 37

第四章 应对高温问题的高密度城市街区降温设计方法 .................... 61

4.1 设计目标与总体策略 ............................................ 61

4.1.1 空间降温设计目标 .................................... 61

4.1.2 降温设计总体策略 .......................... 62

第五章 结论与展望 ........................... 83

5.1 研究结论 ................................. 83

5.2 研究不足 ........................................... 84

第四章应对高温问题的高密度城市街区降温设计方法

4.1设计目标与总体策略

4.1.1空间降温设计目标

(1)人群活动空间热舒适性

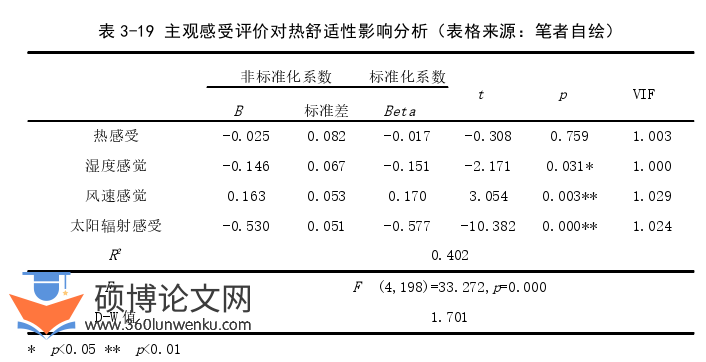

热舒适是解决城市环境降温需求的核心。城市街区外部空间的局地气候与活动人群之间存在着相互作用关系。高温条件下,人群活动的热不适感会影响人们的生活质量和健康,因此在降温设计中需要考虑人体热舒适性方面的问题。为了解决这个问题,我们需要分析气候要素与人体热舒适性的相关关系,并基于活动人群的实际需求来整体优化活动空间。高温风险区域的产生原因与多种要素有关,包括空气温度、湿度、太阳辐射以及风速等。此外,人为热、车辆、行人风等也会对城市街区空间环境的舒适度产生影响。这些要素之间相互制约相互作用,对人体热舒适性产生不同程度的影响。因此,在设计降温措施时,需要综合考虑各个要素之间的关系,采取有效的措施来改善城市街区的热环境。在设计降温措施时,需要分析气候要素与人体热舒适性的相关关系,并基于活动人群的实际需求整体优化活动空间,以提高人们在城市街区空间环境中的生活质量和健康水平。

(2)气候合理性的空间形态

在城市规划中,城市设计要素的优化组合可以对局地气候产生作用。为实现气候合理性,需要遵循以下设计原则:利用自然元素和景观要素来保护城市免受极端高温的影响;最大化使用和保护绿化空间,以提高城市环境和生态系统的质量;通过优化建筑结构和朝向、通风和遮阳等方式最大程度减少建筑能耗;采用低碳材料和节能技术减少建筑物的能源消耗;优化城市道路和交通流通,尽可能减少交通堵塞和污染;通过更新优化城市肌理的措施来缓解局地高温,缓解城市街区热岛强度。

建筑论文参考

...............................

第五章结论与展望

5.1研究结论

本文基于局地气候分区理论,利用多源数据与空间分析方法,对广州城市建设形态与土地覆盖特征进行分类,筛选出局地气候分区框架下的广州LCZ1-6种类型的城市街区。选取广州文德路街区作为研究对象,基于人行移动测量方法,对案例街区高温状况进行实测,对移动测量数据进行时空异质性处理并采用GIS中的空间插值、掩膜提取以及分区统计工具对实测数据进行空间分析,得到案例街区高温状况的时空分布规律。利用热点分析工具与空间自相关工具梳理案例区域的极端高温空间类型与具体区域,并对极端高温空间形态特征进行分析,探讨高温特征与空间形态关联性。

基于极端高温空间的类型与具体分布空间,采用行为注记法观测人群活动空间分布与活动类型,筛选出典型高温活动场景类型并制作行为活动时空动态变化图集。结合高温活动场景,发放调查问卷对活动场景中的人群进行热感受评价调查,通过对问卷结果的统计与分析以及主观感受差异性与对热舒适性的影响分析,梳理出活动场景极端高温风险状况以及出现高温风险的原因。研究结论主要包括:

(1)文德路街区夏季温度随太阳辐射强度的增加而逐渐增大,三个时间段最高温均在30℃以上,其中在14:00时刻实测最高温达39.3℃,属于极端高温特征。高温分布范围随时间逐渐扩大,温度增幅明显。文德东路、万福路以及北京路前广场空间受到极端高温的影响相对于其他空间持续的时间更长。

(2)案例街区高温分布空间类型可分为宅旁空间、街道空间、广场空间与沿江空间,其中宅旁空间受到高温的影响相关更强,高温分布范围广,涵盖的社区包括文德东路文德楼小区、文德路仰忠街小区以及文德南路爱家园小区;街道空间的高温区域包括万福路骑楼街、文德东路与文德南路;广场空间中的仰中阁前广场、北京路地铁站前广场是主要的高温区域;沿江空间高温区域以沿江中路步道为主。

参考文献(略)