本文是一篇博士论文,本研究针对核心区居住区公共空间面临的新问题和新要求,以营造满足居民高品质生活、独具古都特色风貌的居住区公共空间为目标,对核心区居住区公共空间更新进行了系统的研究。

第1章绪论

1.1研究背景

1.1.1新时代高质量发展与高品质生活的新要求

居住区是城市的基本空间单元,也是城市居民生活的最基础单元,居住区公共空间是满足人们物质功能和精神文化生活需求的重要外部活动场所,不仅直接关系到居民的生活品质,同时直接关系到居住区整体形象及城市的风貌特色。当前随着经济社会的发展和人们生活水平的提高,对美好生活的向往,对生态宜居、景观优美、诗意栖居的高品质居住区公共空间的需求日益剧增。改革开放以来,我国经历了规模巨大的城市化快速发展阶段,现总体上已进入成熟发展期,北京的城市化率2023年已达87.8%的高值1。城市发展逐步从外延扩张型向内涵增长型转型,土地使用从增量向存量转变,空间环境从数量向质量转变,土地资源变得愈加紧张,公共空间的面积和质量面临压力。而居民生活水平的提高和生活方式的变化,对公共空间的需求更加多样化和高品质化,现有的公共空间难以完全满足这些新需求。而所有居住区共同面对的都有古都风貌保护和居民现代生活水平提高对住区公共空间品质提升的新要求。因此,如何在有限的空间内,通过系统认知解读评析居住区公共空间,进行科学规划设计和有机更新,提升公共空间环境品质,成为亟待研究解决的问题,塑造各具人居活力、形态魅力、独有特色的居住区公共空间是新时代高质量发展和人们高品质生活的必然要求。

1.1.2首都功能核心区古都风貌特色承续新目标

党的十八大开启中国发展建设的新时代,全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,二十大报告提出加快构建新发展格局,实施城市更新行动。国务院2020年颁布文件指出,老旧小区改造是一项重要的民生和发展工程2。新的国土空间规划体系明确了生态优先、高质量发展、高品质生活、高效能治理的新要求,落实践行新发展理念,共建共享生态宜居生活环境。《北京城市总体规划(2016年—2035年)》提出明确要求,要做好历史文化名城和城市风貌塑造,老城不能再拆,打造具有首都气质、古城韵味、时代特征的城市风貌。提升城市设计和风貌管理,营造高品质、人性化的公共环境,缔造首都规划建设的精品3。

..............

1.2研究意义

本研究通过对核心区居住区公共空间更新的系统研究,探讨更新策略与路径,为核心区居住区公共空间风貌特色塑造与品质提升提供借鉴和依据。在理论方面,本研究有助于丰富和完善城市公共空间的研究,为相关领域的学术研究提供新的视角和案例。在实践方面,本研究的成果可为核心区乃至北京市的公共空间规划设计特别是城市保护更新和空间特色塑造提供科学依据和借鉴,通过优化和提升居住区公共空间品质,进而提升城市的人居活力、形态魅力和居民的幸福感。

1.2.1理论意义

目前有关居住区公共空间的理论研究有待深化和创新,本研究通过对核心区居住区公共空间演变历程、影响因素、布局形态及形态类型的深入剖析和认知,为进一步丰富和完善公共空间理论,特别是居住区公共空间理论内容提供补充和参考。本研究将构建居住区公共空间的分析方法和研究框架,这一框架不仅适用于核心区,也可为应用于其他城市的居住区公共空间研究提供参考和借鉴。在分析居住区公共空间的过程中,深化历史文化保护传承研究,将探讨古都历史风貌保护与现代公共空间设计之间的关系,深化对古都风貌特色承续在城市中的作用和价值的理解。本研究涉及建筑学、城市规划、风景园林、社会经济、信息技术等多个学科,通过跨学科的综合研究,推动各学科之间的交流和融合,为综合性城市研究提供新的视角和方法。核心区居住区公共空间的研究,也是为更好地认知北京城市空间形态的过去与现在,为城市规划塑造适应现在与迈向未来的可持续的城市形态提供依据。

1.2.2现实意义

居住区更新是当前我国城市更新存量发展阶段的重要内容,居住区公共空间是城市更新的重要关注点,本研究以公共空间为切入点,以建筑学、形态学、城市设计的原理方法,对老旧住区公共空间及更新策略进行系统探究,为居住区公共空间品质的优化提升提供策略与实施操作路径,达到完善居住区公共空间结构与功能布局、保护古都风貌与传承历史文脉、凸显公共空间人文魅力、提升人居环境品质的时代发展要求。通过系统分析核心区居住区公共空间的成因与形态特征,结合实践案例探讨公共空间品质提升的策略与路径,对落实北京城市总体规划、核心区控制性详细规划、推动城市保护更新行动,为后续居住区空间品质提升、特色魅力塑造特别是老旧小区有机更新奠定一定的基础。

..........................

第2章核心区居住区公共空间演变历程及影响因素

2.1传统住区回溯——历史参照与创新源头

北京是具有3000多年建城史和850多年建都史的世界著名的历史文化名城,是中国古代城市营建的巅峰,是中华文明的伟大见证。核心区是历史文化名城的精华所在,核心区内的北京老城是北京城市历史演进最重要的载体和展现。在漫长的人类社会发展的历史长河中,人类走过了从原始村落到现代城市的演进历程,人类从穴居野处、构木为巢历经沧海桑田发展为现代住区,居住空间环境也从简陋单一发展到宜居多元。北京地区的人类居住历史源远流长,从距今70万年前“北京人”的石灰岩洞“故居”,到元大都和明、清时期的胡同四合院,再到今天的现代化住区,历经不断历史沧桑变迁与沿承。

古代中国的城市街区布局大致经历了闾里制、封闭式里坊、开放式街巷以及胡同或里弄等关键时期,其空间发展表现为“棋盘格街巷布局—坊市隔离封闭—去坊墙的开放式街区—窄小尺度的街巷网络”的演进历程。北京老城胡同传统住区形成于元大都时期的居民区开放街巷制,反映了中国古代城市规划从封闭里坊制到开放街巷制的重要转变。这一转变与经济社会发展、城市管理和商业发展的需求密切相关。

中国古时的里坊制度源自西周的闾里体系129。里坊制度自春秋至汉代形成,并于三国至唐代达到鼎盛。居住布局以坊墙为界,划分为多个独立的里和市,里为居住区,市为商业和手工业区域。这些里坊被高墙围绕,设有专门的里门和市门,实行夜闭晨开的严格管理制度。该制度的特点包括:一是坊墙围合形成的封闭独立空间,二是显著的空间功能区分。居住与商业活动各自限定在特定区域内,不同社会阶层的人各有其居住的里坊。因此,里坊制度构建了一个分割明确的生活与商业活动空间130。

...............................

2.2建国后居住区公共空间演变历程

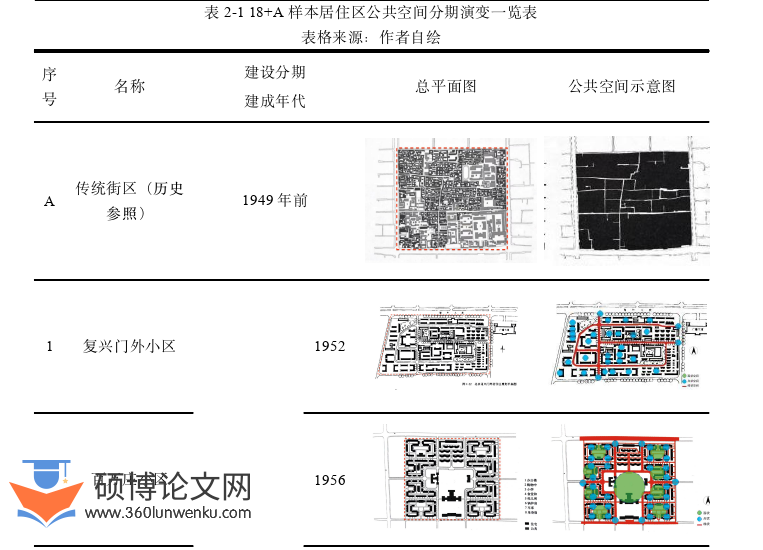

1949年新中国成立标志着一个新时代的开始,站在历史的新起点,新中国居住区从此开启了至今70多年的建设发展历程,居住区公共空间也在不断演变的过程中,表现出核心区居住区公共空间形态的独特性。下面按核心区居住区建设初期、建设中期和建设后期结合样本案例对居住区公共空间演变及其特征进行分析(表2-1,表2-2,表2-3)。

博士论文怎么写

......................

第3章 核心区居住区公共空间现状分析 ............................................ 83

3.1 核心区居住区公共空间现状调研 ................................................ 84

3.1.1 核心区居住区公共空间分布现状 ........................................... 84

3.1.2 核心区样本居住区公共空间调研 ........................................... 85

第4章 核心区居住区公共空间形态及特征 .......................... 101

4.1 核心区居住区公共空间整体布局形态 ............................. 101

4.1.1 线状街区式——“胡同+四合院”传统住区 ........................... 105

4.1.2 围合向心式 ............................... 106

第5章 核心区居住区公共空间更新策略 ................. 217

5.1 整体设计、渐进更新策略 .................................. 217

5.1.1 上位规划传导,整体设计先行 ..................... 217

5.1.2 遵循分类施策,实施渐进更新 .............................. 219

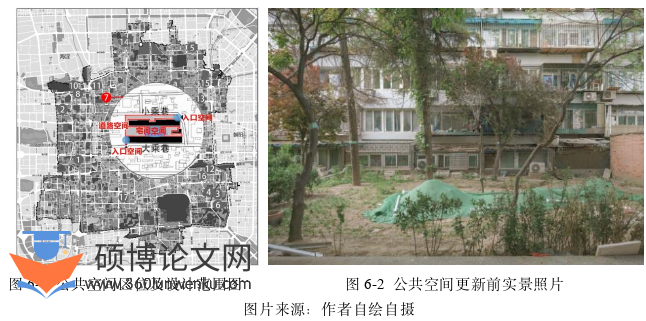

第6章核心区居住区公共空间更新实践探索

6.1更新实践项目简介

北京市规划和自然资源委员会携手北京建筑大学(未来城市设计高精尖创新中心)共同启动了“小空间大生活——百姓身边微空间改造系列行动计划”,项目聚焦于民众日常所需和改造意愿强烈的具有“消极空间”与“剩余空间”特征的城市微空间258作为行动计划试点项目。

本人作为主要项目参加人员,从设计到建成,全过程完成了评选出的8个试点项目实施方案之一的西城区大乘巷教师宿舍公共空间更新项目,项目主题为“全龄友好、暖心惠民”。并作为北京建筑大学(未来城市设计高精尖创新中心)“行动计划”项目组成员从策划、推进到实施全程跟进“行动计划”。2021年6月,试点项目已全部竣工投入使用,建成为环境品质佳、无障碍设施优、使用功能完善、历史文化厚重、公共艺术经典的城市公共空间更新范本,实施效果引发社会热烈反响与广泛关注。并全过程参与“行动计划”从启动方案征集到竣工分。“行动计划”多次得到时任市委书记蔡奇同志等北京市领导批示肯定,并有中央电视台新闻联播、朝闻天下、新华社、人民日报、北京电视台北京新闻、北京日报等主流媒体聚焦报道20余次,入选北京城市更新“最佳实践”项目,获得了2021年度北京市优秀城乡规划奖二等奖,入选2021全国无障碍环境建设优秀典型案例。

博士论文参考

...........................

结论与展望

1、本文的主要研究结论

(1)基于核心区居住区公共空间更新研究的整体系统性,应构建系统的研究方法及研究框架。

基于整体系统的角度对核心区居住区公共空间更新展开研究,构建了理论方法研究——演变成因与问题分析——整体布局形态探究——形态类型及特征解析——更新策略与项目实践探索的研究路径框架,以核心区居住区公共空间为研究对象,选取涵盖不同时期、不同区域和不同类型的“18+A”个典型居住区公共空间为研究样本,通过理论研究、案例分析、实地调研、分析量化、比较归纳及实证研究的系统研究方法,基于成因与问题分析、空间形态特征、规律与趋势研究的视角,结合案例及项目实践,提出居住区公共空间更新策略与实施路径。

(2)通过演变成因及现状分析、空间形态剖析与解读,归纳与揭示了核心区居住区公共空间的演变成因、现状问题、形态特征、变化规律与趋势。

1)系统探究归纳了核心区居住区公共空间的演变成因及现状问题。

首先以传统街区作为研究历史参照进行回溯研究,研究表明中国古代城市总体上经历了“封闭式里坊→开放式街巷”演进历程,其空间演变表现为“坊市隔离封闭→无坊墙开放式街区”。北京老城胡同传统街区沿承于元大都时期的居民区开放街巷制,反映了中国古代城市规划从封闭里坊制到开放街巷制的重大转变。这一转变的主导因素是经济社会发展、城市管理变化和商业发展。建国后核心区居住区公共空间历经计划经济发展建设初期、改革开放快速建设中期和商品经济多元化建设后期的演变历程,从注重物质形态空间走向融合物质与历史人文精神的空间场所的过程,可以概括为从单一简约、封闭内向走向多元丰富、开放融合的历时特征。历史文化因素对于建国后核心区居住区公共空间形态具有深远持久的重大影响,特别是当前核心区保护更新的新的历史时期,对居住区公共空间更新具有关键性作用;而经济社会发展及居民生活需求,对核心区居住区公共空间产生了根本性的影响,建国后经济社会发展变化是影响核心区居住区公共空间的主导因素;自然条件是长期稳定的基础性影响因素,而法规标准则是指导居住区规划设计而形成不同公共空间形态的最直接的规定性因素。面对新时期古都风貌保护和居民现代生活水平提升的新要求,通过成因分析、调研分析反映出居住区公共空间在物质功能与精神功能等方面表现出的时代发展局限性。核心区居住区多数建设年代较早,小于2hm²居住区占比71%,说明公共空间大部分为点状宅间空间(大院式)形态类型。缺乏集中公共空间,核心区整体层面公共空间严重不足,形成过于分散碎片化而不成体系的空间分布状态。居住区宅间空间具有量大面广、数量多规模小而分散、现状空间问题突出、居民更新需求迫切、亟需提升品质的特点。核心区老旧小区总体上突出表现出公共空间功能缺失、公共空间结构失衡、公共空间文脉断离、公共空间治理缺位等亟待应对解决的问题。

参考文献(略)