本文是一篇博士论文,本文首先考量了绿色技术创新的异质性,在理论假设基础上,探究了GTI对IGT的影响机理,识别了不同类型GTI的环境效应(包括线性和结构性)。其次,基于影响机理探究和创新驱动产业结构调整的相关理论,实证检验了“不同类型GTI→工业结构调整→IGT及其子目标(包括工业降碳-ICR和减污-IPR)”的传导机制,探索了工业减污降碳协同治理的GTI适配方案。

1绪论

1.1研究背景

(1)工业绿色转型是实现“双碳”目标和破解资源环境约束的关键

全球文明由于工业进步而实现了飞速的发展,但这也导致了严重的环境破坏和大规模的资源消耗[1]。在气候变化和资源环境约束的双重压力下,工业部门的绿色发展日益成为各国关注的焦点[2]。绿色技术、能源效率改善、循环利用、碳定价[3]和零净排放[4]等措施正成为发展的新途径,工业绿色转型(Industrial Green Transformation,IGT)越来越成为未来国际气候政策与谈判的中心议题。根据世界能源统计年鉴数据计算,2019年,中国煤炭消耗量约占全球消耗总量的一半,二氧化碳排放总量约占世界排放总量的三分之一,仍位于发展中国家之列的中国面临着巨大的国际减排压力[5]。对此,2020年9月,中国政府在第75届联合国大会上做出在2030年实现碳达峰,在2060年前实现碳中和的承诺。2021年3月,《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布,不仅提出要实现生态文明建设新进步,还指出要制定2030年前碳达峰行动方案,深入推进工业等领域低碳转型,努力争取2060年前实现碳中和。同时,强调了要加快发展方式绿色转型,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护[6]。

自改革开放以来,工业作为我国实体经济的重要引擎始终位于变革行动的最前沿。中国成为名副其实的“世界工厂”,缔造了经济增长的奇迹。根据世界银行数据计算1,从2010年到2021年,中国工业增加值的年均增长率为7.150%,高于同期全球工业增加值3.160%的年均增长率。虽然中国工业部门在经济增长上取得了瞩目的成绩,但其粗放型特征依旧明显的增长模式导致了大量的资源消耗与环境污染[7]。根据国家统计年鉴数据计算,从能源消费来看,2021年中国工业部门能源消费量(包括41个工业大类)约占全国能源消费总量的65.290%,其中煤炭消耗比重高达54.980%。从二氧化碳和污染物排放来看,2021年中国工业部门二氧化碳排放量约占全国排放总量的67.250%2,工业部门二氧化硫排放量约占全国排放总量的76.300%。

博士论文怎么写

...........................

1.2研究目的与研究意义

1.2.1研究目的

第一,本文通过科学量化工业绿色转型及其子目标(包括工业降碳和减污)的实现程度,旨在掌握我国工业绿色转型的整体发展状况,揭示不同区域的工业绿色转型进展和发展差距,以期为区域工业部门通过精准政策干预来提升资源配置效率以及相关转型发展政策的实施效果提供重要参考。

第二,本文在理论假设基础上,首先考量绿色技术创新(GTI)的异质性,通过探究环境政策影响下不同类型GTI的环境效应,以期为环境规制下工业企业选择适宜的GTI来实现可持续IGT发展提供实践参考。然后,在影响机理探究基础上,本文通过探究工业结构调整在GTI影响IGT的传导过程中的影响机制,旨在为绿色发展背景下工业部门明确产业升级的发展方向提供依据。同时,通过探索工业减污降碳协同治理的GTI适配方案,以期为国家制定可持续IGT的创新驱动发展政策提供参考。

第三,实际上,绿色技术创新(GTI)和工业绿色转型(IGT)间可能存在着动态、复杂的相互影响关系。当前,关于GTI系统要素与IGT系统要素之间的相互作用关系探讨有待进一步深入。为此,本文基于系统动态视角,将探究的影响机理和传导机制进一步拓展至复杂的系统分析框架中。通过构建GTI影响IGT的系统路径仿真模型,尝试厘清GTI系统与IGT系统间的动态反馈关系。然后,通过设置不同情景模拟方案,来探讨GTI影响IGT的系统路径实现方案的选择。旨在为工业企业相关决策以及工业绿色转型发展政策的制定提供理论与实践参考。

..........................

2理论基础与文献综述

2.1相关概念界定

2.1.1绿色技术创新

绿色技术创新(GTI)是实现可持续发展的重要路径,其概念内涵在不断地演变发展。由于绿色技术创新活动包含技术创新、经济收益和区域环境等要素,使得GTI所涵盖的要素具有复杂、多维度的特征,这也导致学者们对GTI的定义尚未形成统一的认识。

在企业层面,不少学者认为绿色技术创新(GTI)主要关注企业在技术研发、产品设计、生产过程和服务模式中的环保行为。比如,王娟茹和刘洁怡认为GTI是企业通过科学技术对生产工艺进行绿色改造和升级,从而在经营活动中实现经济和环境发展双赢的过程[23]。Luo等认为,GTI包括企业生产节能、治理污染、固废回收、绿色产品设计和环境管理等技术创新,不仅能为消费者和企业带来利益,还能降低对环境的负面影响[24]。在产业层面,不少学者认为GTI主要关注特定产业中企业集群的环保行为和技术变革。比如,Gee和Mcmekin提出,在敏感型行业中,GTI旨在通过提升整体产业效率,从环境角度推动节能减排和绿色生产[25]。张峰和刘家悦认为,在制造行业中,GTI以生态导向为基础,其目标是节能降耗和减少环境污染,核心在于实现制造行业内部的绿色工艺改进升级[26]。在宏观层面,不少学者发现GTI主要关注国家或地区层面的政策制定、技术发展和经济结构调整。比如,张江雪和朱磊认为GTI不仅仅是要以经济增长为中心,也要考虑经济、自然与人类全面协调发展的综合系统[27]。闫中意等发现国家新区的设立对其所在城市的GTI水平有着持续的提升效应,呈现中部>东部>西部的影响特征[28]。

总结来看,绿色技术创新(GTI)涵盖了工业生产全过程的多个关键环节,为实现工业绿色转型和可持续发展提供了多样化的技术支持[29]。作为工业绿色发展的重要动力之一,被动响应的末端治理绿色技术创新要比主动响应的绿色工艺和产品创新出现更早[30]。基于宏观工业层面,从不同生产环节(过程导向和结果导向)的绿色技术创新出发,可以将GTI划分为过程导向型(Process-oriented Green Technology Innovation,PGTI)与结果导向型(Result-oriented Green Technology Innovation,RGTI)两种。PGTI在文中主要指企业聚焦提升资源和能源的有效利用,同时在生产过程中实现节能减排。RGTI在文中主要指企业聚焦末端治理,在生产结束时实现减排调整。

...............................

2.2理论基础

2.2.1工业生态学理论

工业生态学(Industrial Ecology,IE)作为一种跨学科的系统方法,通过模拟自然生态系统的物质和能量循环,实现工业系统的可持续发展。本文将工业生态学理论作为理论基础之一,旨在探讨绿色技术创新如何通过工业生态学理论框架推动工业绿色转型。工业生态学理论的核心思想是将工业系统视为一个与自然生态系统相似的复杂系统,通过资源高效利用和废物循环再利用,降低环境负荷,来实现可持续发展[51]。工业生态学理论强调“循环经济”(Circular Economy,CE)和“零废弃”(Zero Waste,ZW),即通过资源循环利用和废物最小化,实现环境效益最大化。

20世纪90年代初,Frosch和Gallopoulos首次提出工业生态学的概念,认为工业系统可以通过模拟自然生态系统中的物质和能量循环,来提升资源利用效率和减少废物产生[51]。这一时期的研究主要集中在理论构建和概念探索。随后至21世纪初,学者们开始关注工业生态学在不同工业部门和区域中的具体应用。Graedel和Allenby出版了《工业生态学》(Industrial Ecology)一书,系统阐述了工业生态学的基本原理和应用方法。此时,该理论的研究内容扩展至生命周期评价(Life Cycle Assessment,LCA)、物质流分析(Material Flow Analysis,MFA)等方法,这也推动了工业生态学的快速发展[52]。从21世纪初至今,工业生态学理论逐渐成熟,其研究内容进一步深化,涵盖了工业共生、城市代谢和循环经济等多个方面,形成了较为完整的理论体系和应用框架。Chertow提出了“工业共生”概念,强调企业间通过生产废物和副产品交换,以实现资源高效利用[53]。随后,Ehrenfeld探讨了工业生态学理论在企业战略和可持续发展中的应用[54]。国内学者将工业生态学融入生态工业园和绿色开发区的相关研究中,例如,华岳和叶芸实证发现国家生态工业园的建立能有效降低区域二氧化碳排放量[55]。

..............................

3 我国工业绿色转型及其子目标的测度与特征分析 .......................... 30

3.1 工业绿色转型的测度与特征分析 ................................................ 31

3.1.1 工业环境效率测算变量选取与数据说明 .............................. 31

3.1.2 工业环境效率的时空特征分析 ............................................... 32

4 绿色技术创新对工业绿色转型的影响机理研究 .............................. 53

4.1 研究假设 .................................... 53

4.2 研究设计 ................................... 55

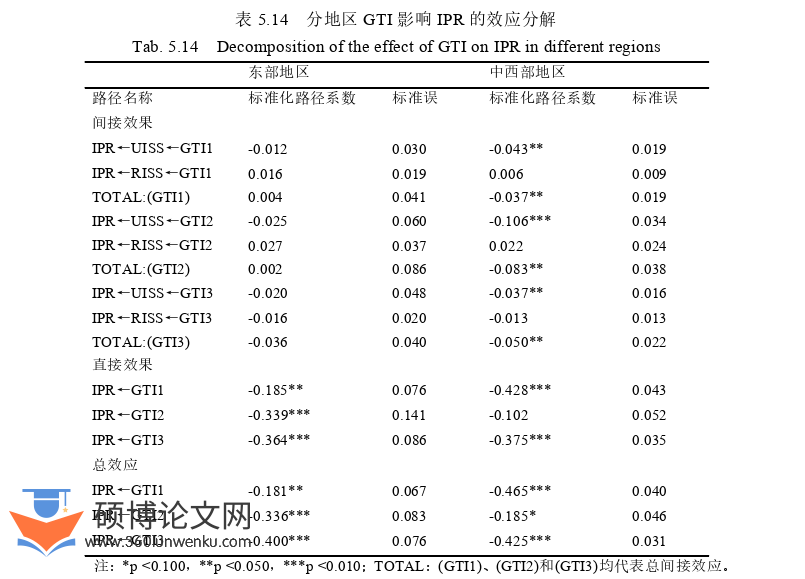

5 绿色技术创新影响工业绿色转型的传导机制研究 .......................... 71

5.1 研究假设 ................................. 71

5.2 研究设计 ................................................. 74

6绿色技术创新影响工业绿色转型的系统路径仿真模拟

6.1系统动力学方法适用性、理论框架及建模步骤

6.1.1系统动力学方法适用性

由于系统动力学(SD)方法能够全面、动态地模拟复杂系统的演变过程,为系统优化和政策制定提供科学依据,而且在经济与环境系统分析[250]、能源经济与创新[251]、污染治理与产业发展规划[111]等多个领域已得到广泛应用。SD方法之所以能够成为本文研究绿色技术创新影响工业绿色转型的动态效应的有效工具,主要因为该方法具有以下显著优势:

第一,动态复杂系统的建模能力。SD方法特别适合处理具有复杂动态特征的系统。绿色技术创新与工业绿色转型涉及多个相互作用的子系统,这些子系统之间存在非线性关系以及反馈回路,传统的静态分析方法难以全面捕捉其动态演变过程。系统动力学能够通过反馈回路图和因果关系图,清晰展示系统内各变量之间的反馈机制,帮助研究者深入理解绿色技术创新影响工业绿色转型的动态行为和变化趋势。

第二,全局视角与系统思维。SD方法强调全局视角和系统思维,能够综合考虑系统内各组成部分及其相互作用。在研究绿色技术创新(GTI)对工业绿色转型(IGT)的影响时,系统动力学能够全面掌握GTI系统与IGT系统间的关系,进而评估GTI对经济效益、环境绩效等方面的动态影响,避免局部优化和单一因素分析的局限性。

第三,时间动态分析。SD方法能够模拟系统在不同时间点的动态演变过程,提供时间序列分析。通过仿真模型,可以研究GTI影响IGT的长期动态效应,能够揭示该影响系统在不同情景下的演化路径,为制定长期战略和政策提供科学依据。

第四,支持持续改进和迭代优化。SD方法可以根据新的数据和研究发现不断调整和优化,实现模型的持续改进。通过反复的仿真和验证过程,可以逐步提升模型的精度和可靠性,为GTI和IGT的长期研究提供坚实基础。

博士论文参考

............................

7结论与展望

7.1究结论

中国工业部门在实现经济快速增长的同时,也带来了大量的资源消耗与环境污染。在气候变化的国际压力和日益加大的资源环境约束的双重严峻形势下,我国传统工业发展模式的绿色转型升级步伐亟需加快。在国家政策的助推下,绿色技术创新日益成为工业绿色转型的重要驱动力。然而,在实现“双碳”目标时间窗口趋紧以及党的二十大提出推进新型工业化,进一步加快推动绿色发展的当下,绿色技术创新推进工业绿色转型发展的过程仍然充满挑战。为了破解发展难题,亟需探索绿色技术创新(GTI)影响工业绿色转型(IGT)的机理与路径。鉴于此,针对当前研究的局限性,本文首先考量了绿色技术创新的异质性,在理论假设基础上,探究了GTI对IGT的影响机理,识别了不同类型GTI的环境效应(包括线性和结构性)。其次,基于影响机理探究和创新驱动产业结构调整的相关理论,实证检验了“不同类型GTI→工业结构调整→IGT及其子目标(包括工业降碳-ICR和减污-IPR)”的传导机制,探索了工业减污降碳协同治理的GTI适配方案。然后,基于系统动态视角,考量多种非线性约束影响,将影响机理和传导机制研究进一步拓展至复杂的系统分析框架中。通过构建系统路径仿真模型分析了不同情景下GTI影响IGT的动态效应,并讨论了系统路径实现方案的选择。本文旨在为国家制定可持续工业绿色转型的创新驱动发展政策,促进工业部门实现“双碳”目标,以及实现能源经济与环境系统的协同治理提供重要依据。主要研究结论如下:

(1)通过测算工业环境效率来衡量工业绿色转型(IGT)水平,工业碳强度指数来衡量工业降碳(ICR)水平,工业污染排放强度指数来衡量工业减污(IPR)水平,基本掌握了我国工业绿色转型的整体发展状况。研究期内,中国工业环境效率整体呈波动上升的变化态势,效率均值为0.383,表明对未来工业绿色低碳发展投入产出比例的调节仍具有一定的必要性。相比于中西部地区,东部地区的IGT水平最高。由核密度分析可知,各地区的效率水平均呈上升变化态势,且各省份间的效率差距呈微幅扩大趋势。中国工业碳强度指数和工业污染排放强度指数在研究期内均呈波动下降变化态势,且东部地区的ICR和IPR优势都是最为显著的。其中,工业碳强度指数均值为0.377,整体波动下降了10.251%,表明中国工业部门的降碳效果显著,而且发展方式正逐步向低碳化转变。由核密度分析可知,各地区的工业碳强度指数均呈先下降后上升的变化态势,且各省份间的ICR水平差距整体呈微幅缩减趋势。工业污染排放强度指数均值为0.291,整体波动下降了21.486%,表明中国工业部门的污染治理效果显著,而且发展方式正逐步向绿色化转变。由核密度分析可知,各地区的工业碳强度指数均呈先下降后上升的变化态势,且各省份间的IPR水平差距整体呈微幅扩大趋势。

参考文献(略)