本文是一篇博士论文,本研究就是试图在元治理理论的指导下,以海南乡村振兴工作队为研究个案,以定性研究为主要方法,借助访谈、问卷调查、实地参观等手段,着重考察海南乡村振兴工作队的元治理实践,研究乡村振兴工作队如何定位并发挥元治理功能,如何创造条件,推动多元主体合作共治,实现乡村有效振兴。

第一章乡村振兴工作队功能实现的理论基础与分析框架

第一节乡村振兴的内涵与构成要素

脱贫攻坚是乡村振兴的前置条件,乡村振兴是巩固脱贫攻坚和实现乡村现代化转型的关键一环。两者之间联系密切,但也存在诸多差异。为做好脱贫与乡村振兴的衔接,有效推进乡村振兴,需要国家继续做好领导工作、完善方案设计、构建多元主体振兴动力、开发资源开发和推动技术赋能。

一、反返贫:乡村振兴的缘由与内涵

减贫脱贫不仅是人类社会发展的永恒课题,也是我国解决“三农”问题,实现乡村振兴,满足人民群众对美好生活诉求的基本前提。只有消除贫困,解决农民的基本生存问题,才能建立更和谐稳定的社会环境,减轻农业农村现代化建设压力,最大可能地动员社会力量和资源推进乡村现代化转型1。党和国家历来重视脱贫工作。改革开放以前,通过加强农业发展、建立农村五保制度等措施推动农村减贫脱贫,我国一定程度上抑制了农村深度贫困蔓延2。改革开放后,针对持续存在的贫困问题,党和国家坚持在发展中消除贫困的理念,以经济建设为中心,加强农村经济发展,奠定减贫物质基础1;同时,陆续出台治贫政策,建立扶贫组织机构,通过国家主导、社会参与等方式,加强农村治贫工作,减少贫困人口2。国家大规模减贫行动取得一定成效,但大水漫灌式的扶贫的边际成本日渐高企,减贫效果不断弱化,传统减贫治贫模式亟须改革3。为消除绝对贫困,党中央提出“精准扶贫”理念,并将治贫工作上升到国家战略,采用非常规机制对农村绝对贫困现象发起总攻。通过高度动员、全面覆盖、强力投入、全国联动的脱贫攻坚,2021年2月我国基本解决农村绝对贫困、区域性整体贫困问题,832个贫困县、12.8万个贫困村、9899万人全部脱贫,全面小康社会基本建成4。

脱贫攻坚任务的圆满完成,标志着我国反贫困治理取得阶段性成果,农村发展进入新阶段。但贫困是相对的,又是普遍的。作为一种相对现象,任何个人或群体一旦收入欠佳,就可能陷入相对贫困陷阱。厄延就指出,“经济增长使部分人口获得了好处,但同时无论从绝对意义上还是从相对意义上看,它也加剧了贫困的程度。”5作为一种普遍现象,受个体能力、社会风险、政策干预等因素影响,包括已脱贫人群在内的任何个人或群体均有可能陷入贫困危机。因此,人类社会很难完全杜绝贫困问题6。可见,虽然我国已经取得脱贫攻坚战的胜利,但无论从短期还是从长远来看,贫困仍将以各种样态呈现,治贫工作仍然任重而道远7。为此,中央提出要“坚决守住不发生规模性返贫底线”8,这一表态为我国乡村振兴工作奠定了基调:乡村振兴既要讲富裕,也要持续反贫困。

博士论文怎么写

............................

第二节理论基础:元治理理论

元治理是对治理失灵的回应。元治理寄希望于重建治理网络的中心位置并赋予国家元治理功能,由国家通过制度设计与战略规划等方式,为治理网络的实现创造条件。元治理所强调的既发挥国家主导和指导作用,又要求多元主体共同参与的治理格局,与乡村振兴的多元共治理念十分契合。

一、元治理理论的提出、内涵与行动策略

(一)治理的失灵与元治理的提出

元治理的提出,源于治理的失灵。所谓治理,就是谋取公共利益最大化的过程,是人们为应对市场与政府的失灵而构建的跨越公私部门界限分明的传统的、跨领域、多功能的全新治理范式1。由于治理范式包罗万象,颇具想象力,一经提出便席卷全球2。不过,治理理论并不臻美。窥探其概念就可以轻易地发现内在纰漏:治理一词本身饱含争议,治理的语义、范围争论不一,比如部分观点致力于减少政府活动范围,部分观点则希望能够扩张政府在实现善治过程中的能力。实现治理的条件也存在张力。比如,“市民社会”被治理的拥趸视为“善治”的重要条件之一,但人们在使用“市民社会”这一工具时,却容易忽略内部对权力的争夺3。王诗宗也说,治理理论“一方面强烈批判科层制,另一方面又将科层制当作治理体系的核心和唯一稳定的部分。”4可见,治理以政府、市场和社会的互动为基础,但三者之间不同的行动逻辑,造就了治理逻辑、角色与权限的内在紧张。这种紧张,极有可能导致治理的现实与目标之间的背道而驰,使治理陷入困境。

如何突破治理的局限,成为治理批评者亟待解决的问题。一些论者关注于放权市场、社会组织并发挥其在公共治理中的作用,更多研究则开始反思治理对政府(国家)排斥所导致的困境5。比如罗茨认为,缺乏政府的控制和指挥可能导致治理行为出现破坏竞争、民主和责任的行为,因此,他对治理怀疑和否定政府作用的认识持保留态度6。博泽尔和里泽同样指出了“否定政府”之不能。他们认为,市场、社会有效、合法提供公共品的前提在于国家提供了标准、监管和大部分的公共产品,因此,治理“应当关注于政府的转型而非让政府消失。”7从以上讨论出发,一个显而易见且更为现实的问题便浮出水面:在治理的语境中,政府应当何去何从?或者说,在治理的语境中,掌握公权力的政府如何改造自己来应对治理失灵?

..........................

第二章乡村振兴工作队的领导功能分析

第一节乡村振兴工作队发挥领导功能的释义、依据与原则

乡村振兴工作队是实现乡村振兴的中坚力量,具有领导多元力量共同推动振兴的功能。为有效发挥领导功能,要求工作队在统筹大局、以人为本、互利共赢和适度原则的基础上,通过政治、思想、组织和掌握治理模式四个维度开展领导工作,以推动多元主体有效开展集体行动。一、乡村振兴与乡村振兴工作队领导功能的发挥

(一)领导与领导功能的概念解释

1.领导的词性解释

领导活动是一种与人类社会相伴相生的,历史悠久的社会行为,但现有研究尚未形成公认概念,当前学术界对领导的解释主要有三个维度。一是关系视角,即认为领导与被领导者相互依存,呈现一种从属或控制的关系。比如,摩根认为,“领导可以被看作是某一部分特定的个人在规定他人行为的过程中所享有的强制力或者被认同的权力……领导者只有在自己达到了一种被认为具有强制力、预见力以及整合经验的权力的境界,或者被他人推荐或接受时,才能真正成为一个领导者。”1二是行为视角,就是把领导视为对被领导者施以干预的行为。比如蒂奇把领导视为为了实现目标而对他人运用互动、说服而非强制与命令的方式,改变他人的行为,引领他人趋向组织既定目标的行为1。巴斯的解释更直接,他说道“领导就是组织内部两个或两个以上的人之间的相互作用。这种相互作用通常会涉及建立或重建一种架构,以及组织成员的意见和期望。”2三是组织目标的视角。这种维度一般将领导视为一种通过采取某些手段或者方式,引领组织成员实现组织目标的过程。比如,墨菲认为领导是“组织系统中不可缺少的一员,它弄清情况并牢牢地置于把控之中,为有效地满足团队的要求提供充足的条件。”3可以说,正是领导使组织形成一种共同行为,并保持稳定和秩序。李成言在此基础上提出,领导是“某一具体社会系统中的领导主体根据领导环境和领导客体的实际情况确定本系统的目标和任务,并通过示范、说服、命令、竞争和合作等途径,获取和动用各种资源,制动和致变领导客体,达到既定目标,完成该系统共同事业的强效社会工具和行为互动过程。”

.........................

第二节乡村振兴工作队领导功能的微观实践与冲突——基于对海南省的观察

通过观察海南省乡村振兴工作队在村实践,发现工作队通过政治、组织、思想与掌控治理模式发挥领导功能,领导多元主体力量共同推进乡村振兴政策已成共识。然而,内嵌于驻村工作机制和元治理理论所固有的缺陷以及乡村社会力量的成长,不可避免地成为影响工作队发挥领导功能的约束力,牵制工作队发挥领导功能的效能。

一、乡村振兴工作队发挥领导功能的微观实践

(一)发挥政治领导作用,引领振兴方向

强化政治功能,发挥政治领导作用,是工作队的一贯传统。毛泽东同志在《乡苏怎样工作?》中就明确指出,工作队的任务就是落实党的政治任务1,并通过意识形态斗争等方式,牢牢把握乡村运动中的政治方向2。在乡村振兴中,工作队与村党组织共同构成党的末梢,是乡村振兴的领导核心。根据中央有关安排,工作队通过“统一思想,整顿作风,加强纪律,纯洁组织”3,发挥党组织基层堡垒的作用,引领乡村多元治理格局。笔者的调研发现,工作队十分注重坚守自身的政治使命。在他们看来,工作队的首要属性就是政治原则。比如,SD村中队长WCD就直白地跟队员们说道:“工作队一切活动都必须围绕党的路线和中心工作进行,在乡村,就是要围绕乡村振兴工作来进行”(WCD,访谈记录22CS001)。一些村的党员干部虽然对工作队的到来有所介怀,但也认为“在处理和他们(工作队)的关系还是要讲党性立场,讲原则性。所以大是大非面前,我们都支持工作队开展工作”(ZCY,访谈记录22CW005)。由此看来,无论是工作队还是村党支部,都认识到政治领导的重要性。一般来说,工作队的政治领导主要体现在三个方面。一是落实党对乡村全局工作的领导。党和国家派遣工作队进村的意图并非替代村党组织,而是确保党组织对乡村重大决策的领导,确保乡村振兴有效推进。为此,工作队在加强对村级组织建设的同时,也通过自身的监督指挥权,领导村党组织和村委会开展工作,并对乡村重大决策进行参谋和检查,以确保党的意志与乡村振兴目标以及乡村的现实和村民的意见充分结合,使党的目标在乡村具体建设中得以实现。虽然工作队的介入在某种程度上稀释了村“两委”的权力,但由于工作队通常能够站在局外人的立场观察和思考乡村政策,使得乡村决策往往能够“合规”,因而得到乡村的支持。有干部说:“我们对政策的把握还是有些欠缺,有时候又有些私心。他们不一样,更客观、更公正。我们去年的一项工作差点犯错误,就是他们发现的(”WZN,访谈记录22WY004)。二是牢牢把握党和国家当前乡村振兴工作重点。反返贫与全面推进乡村振兴是当前乡村工作的重点,因而也是工作队领导村级组织和村民开展工作的重心。在工作队的领导下,乡村工作基本能够围绕“巩固成果”“推进振兴”两项工作展开。比如,笔者对8个村工作队会议的记录文本梳理发现,巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴几乎是所有乡村历次工作会议的重点主题。

...................................

第三章 乡村振兴工作队的振兴方案设计功能及其实现探究 .......... 100

第一节 乡村振兴工作队振兴方案设计功能与振兴治理共识 ....... 100

一、乡村振兴工作队的振兴方案设计功能的理论解释 .............. 100

二、治理共识对乡村振兴工作队振兴方案设计功能的诉求 ...... 104

第四章 乡村振兴工作队的振兴动力激发功能及其实施探析 .......... 136

第一节 乡村振兴工作队振兴动力激发功能的价值与实现维度 ... 136

一、激发振兴动力在乡村振兴中的价值 ................ 136

二、乡村振兴工作队振兴动力激发功能的实现要素 .................. 139

第五章 乡村振兴工作队的振兴资源开发功能及其实践探析 .......... 169

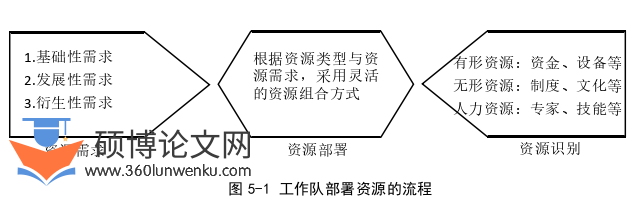

第一节 乡村振兴工作队的振兴资源开发功能与资源获取 ........... 169

一、乡村振兴工作队振兴资源开发功能的构成要素 .................. 169

二、乡村振兴工作队振兴资源开发功能的目标 .......................... 172

第六章乡村振兴工作队的推动技术赋能功能与完善策略

第一节乡村振兴工作队推动技术赋能的意义与实现方式

一、乡村振兴的历史方位与技术赋能的需求

乡村振兴的初级阶段是乡村从传统走向现代化的阶段,面临着重组社会生产、生活方式的压力,存在诸多不确定性。为推动乡村有效振兴,要求我们要在党的领导下,充分利用各类手段和方式加快乡村振兴任务。“科学技术是第一生产力”1,新科技革命的到来,为人类优化生产、生活方式提供了工具,也赋予了乡村现代化转型新的机遇、手段和空间2。在此背景下,我国须充分抓住新科技革命所带来的发展机遇,加速技术下乡,利用技术赋能全面再造乡村生产生活方式,促进农业产业高效优质发展,农民生活富裕,农村宜业宜居,以高效推进乡村振兴。

(一)技术赋能助力乡村实现产业兴旺

乡村振兴初级阶段的建设目标不可能也难以实现“富强美”,而是两条腿走路,既要深化贫困治理,又要夯实和拓展振兴基础,从而为振兴的实现奠定基石3。而“发展是解决我国一切问题的基础和关键”4,这意味着聚焦乡村经济建设,提升产业发展质量,仍然是初级阶段的首要任务。然而,我国农业生产仍以基于几千年实践积淀的经验式农耕技术为主。这种以小农生产为特征的技术,难以适应现代农业生产需要,很难成为产业兴旺的驱动力,寻找新的生产技术迫在眉睫1。新科技完全突破原有生产体系束缚,是颠覆传统生产模式,增强抗风险能力,推动产业兴旺的支撑2。新科技的优越性,要求我国要充分利用技术赋能,推动农村产业全链条、全方位、全视角结构重组,提高乡村产业发展势能。在供给侧,一是利用技术辅助作业,实现农业生产增产提质。如依托人工智能等数字技术,构建生产信息采集机制,帮助农民掌握空气温度、湿度等信息,为农民精细化作业提供辅助;再如利用现代药肥、机械、生物等技术帮助农民改良作物,实现增产优产。二是利用现代技术调节生产。如利用气象技术、卫星遥感技术等先进技术,对生产进行布局、防控,根据市场需求数据及时调整生产结构、生产规模,推动农业生产供需平衡。三是通过技术赋能重构产业链。技术赋能不仅有助于降低农业产业进入壁垒,削减成本,打通传统三产边界限制,推动产业部门之间的要素流通,实现产业链延伸,还能降低农业产业发展边际成本和机会成本,提升乡村产业抗风险能力和盈利能力3。在需求侧,技术升级既可满足市场需求,又能创造新市场4。利用现代农业技术,比如先进的绿色种植、采集、保鲜和运输技术,可满足市场对高质量农产品的需求;依托数字技术,打造在线宣传、销售网络,可解决农业生产、销售过程中的信息延迟、失真等问题,可优化供应链,降低交易成本5;可增加特色农产品的曝光度,塑造农产品品牌,提高产品溢价能力,帮助农民、消费者实现共赢。总之,技术赋能有助于加快乡村产业发展。

博士论文参考

.............................

第七章研究结论与展望

一、研究结论

当前,我国已经进入乡村振兴的初级阶段。在这一阶段,我国面临严峻的反返贫压力,又要推进乡村全面振兴。为此,国家在不断提高基层乡村振兴政策执行能力同时,不断放权并支持市场、社会组织等行动者参与,以建立乡村振兴合作共治格局,然而,这非轻而易举、信手拈来。各主体之间认知、利益和行动上的差异,不同治理模式的内在阙如,使得治理行动往往隐藏失灵风险。为保证治理有效,需要国家充当元治理者,发挥元治理功能,为乡村有效振兴创造条件。在乡村,则要求工作队担当乡村微观元治理者,利用自身所独有的政治权威和治理资源,从愿景、制度、资源、技术等不同角度创造条件,进而推动乡村多重治理机制的互补嵌合,形成乡村振兴的合力。

可见,乡村振兴工作队不仅关乎基层治理体系与治理能力的再造,更关乎乡村振兴战略目标的实现。可见,进一步研究驻村工作机制,优化乡村振兴工作队的运作,具有极高的现实意义。本研究就是试图在元治理理论的指导下,以海南乡村振兴工作队为研究个案,以定性研究为主要方法,借助访谈、问卷调查、实地参观等手段,着重考察海南乡村振兴工作队的元治理实践,研究乡村振兴工作队如何定位并发挥元治理功能,如何创造条件,推动多元主体合作共治,实现乡村有效振兴。在此基础上,研究还进一步探讨来乡村振兴工作队在发挥元治理功能过程中所面临的问题以及应对策略,初步形成乡村振兴工作队发挥元治理功能的一些基本方向和实践思路。

参考文献(略)