计算机教学博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇计算机教学博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

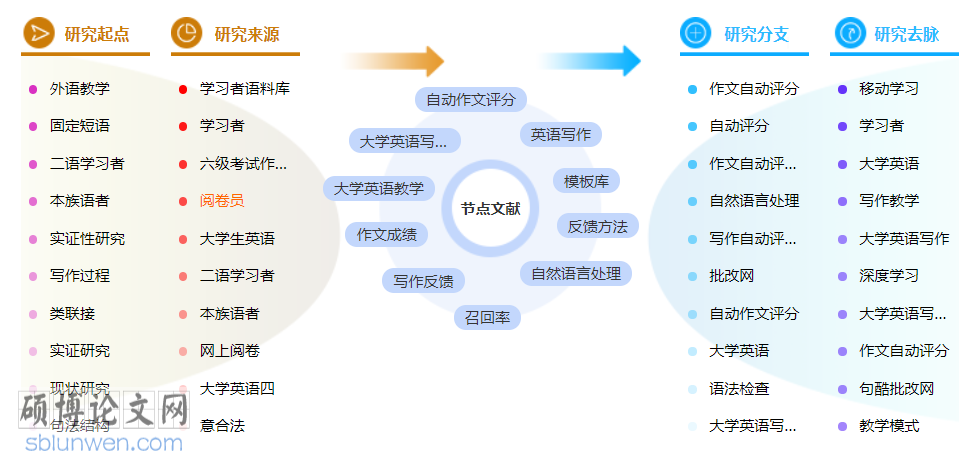

计算机教学博士论文范文参考一:计算机网络与外语教学整合研究 ——基于大学英语教学改革的探讨

从上世纪90年代起,以计算机网络为核心的现代信息技术突飞猛进地发展了起来,并迅速地进入了社会各领域。应该说,任何技术一旦被引入某个实践领域,便会引起该领域的极大改观,甚至是革命性的变化。计算机网络技术进入外语教学领域,当然也会改变传统外语教学的信息传递通道、教学内容与活动的整合形式乃至教学过程,也使教学结构形式及其构成要素发生巨大的变化,促进教学理念的更迭,导致教学的价值判断及评价标准的变化。鉴于这些变化,我们势必要研究如何使计算机网络与外语教学很好地整合起来,探索整合的有效手段、方法和模式。尤其是在当前大学英语教学改革的形式下,这些研究显得异常地重要和紧迫。本论文主要就是针对大学英语教学改革中计算机网络与外语教学的整合进行探索性研究,重点是要攻克整合后外语教学所面临的难题与困惑,运用外语教学的适用理论对整合的各个方面进行阐述和论证。为进行全面而深入的研究,本论文重点针对“基于计算机与课堂的英语教学模式”所涉及的5个方面的问题,展开实证研究。这5个方面的问题是:1.计算机与外语教学在模式中究竟应该是何种关系如何实施信息化教学模式2.各院校(试点的和非试点院校)是如何实施新模式的是否达到预期的效果3.教师对当前大学英语教学改革及新教学模式有何看法,包括他们的教学信念(观念)以及对新模式的认知和适应程度等如何进行培训4.目前大学英语教材是否与新模式的实施相匹配教材应如何改进5.根据目前教学上的变化,应怎样完善我们的外语教学系统上述5个研究问题有着相互关联的内在涵义和逻辑顺序,由此引申并确定相关的变量作为数据收集和研究的基础。通过大量的实地考察和数据分析,本论文对上述5个方面问题进行了全面而深刻地阐述和探讨,产生了一些颇具学术创新与参考价值的观点,具体描述如下:1.计算机网络与外语教学整合后,课程的构成范式发生了变化,其构成范式从传统的“2+1”模式(理论、方法+课程或教材)转变为“3+1”模式(理论、方法、技术+课程或教材),即教学理论、教学方法、信息技术(教育技术)体现于课程或教材之中。课程构成范式的改变是计算机网络环境下外语课程定位的首要特征之一。2.计算机网络与外语教学整合后,计算机开始从辅助的地位走向了教学的前台,也就是说计算机在课程中的地位得到了根本性的改变,已成为课程的一个有机组成部分,成为整个教学中的一个要素。3.计算机网络与外语教学整合后,教学模式发生了变化,传统的教师中心模式被打破了。外语教学不仅强调要以学生为中心的教学模式,而且更加强调运用现代信息技术促进学生自主学习的信息化教学模式。4.计算机网络与外语教学整合后,教材的结构发生了变化,都变成了立体式、多媒化的教材。但从目前的现状来看,教材的立体式都体现在教材构成的物理概念上,尤其是网络教学内容成了纸质教材的翻版,而教材的有效构成应该是网络内容是纸质课本的延伸而不是翻版。有鉴于此,本论文提出了大学英语第五代教材的研发构想。5.计算机网络与外语教学整合后,教学要素发生了变化,不少传统要素(如教材、内容、方法等)被新的要素(如多种媒体、网络内容、技术方法等)所替代。要素的变化自然地打破了传统外语教学系统环境的平衡。失衡的教学环境又导致了许多失调现象的发生。外语教学原有的生态平衡被打破了,教学系统不能自然、和谐、高效地运转。可见,要使计算机网络与我们的外语教学自然地整合起来,使教学系统保持动态和谐,就应以生态学视角来重新审视它。外语教学生态系统的运转必须注重这样两条原则:一是能稳定教学结构,兼容教学要素;二是能制约教学运转,促进个体发展。从生态学角度来看,兼容、动态、良性是和谐教学生态系统的本质。子系统的变化和发展要有利于大系统的整体变化和发展,达到相互作用、相互促进的良性循环。整个论文由七个章节组成:第一章重点综述外语教学有关教学模式方面的相关理论。论文将从基本的理论模式入手,逐渐过渡到外语教学的实践模式,并以此将引申至当前这一新模式的理论内涵,深入阐述信息技术与外语课程整合需要理论支撑的趋势。第二章为研究的总体设计框架,包括方法、途径、对象、工具等。数据的收集将集中在5个研究问题上,既有定量研究数据又有定性研究数据。第三章为数据的分析和探讨。整个探讨将在理论和实践的两个层面上进行。主要探讨计算机与外语教学的关系,就目前教学情况而言,提出计算机与外语教学关系的本质所在。第四章将在前几章的基础上,对计算机网络环境下的外语教学模式进行研究。整个研究以部分学校的抽样调查为基础,重点阐述了“基于计算机与课堂的英语教学模式”的实施过程和现状,指出我们在教学中应该注意发挥各模式的优势,根据教学的具体目标、过程、条件及学生情况选择恰当、合适的教学模式或模式组合,灵活运用。第五章主要就外语师资队伍建设展开探讨和研究。本章首先就教师队伍现状进行了调查,然后根据调查的分析结果提出了教师培训的一些建议,包括教师素质、信息素养、信息‐教学能力的培养等方面。第六章为教材的开发和研究。本章将从当前的大学英语教学改革的目标出发,借鉴大学英语教材发展的经验,对现有教材进行探索性分析和评估,并在此基础上提出第五代大学英语教材的研发构想。第七章为结论部分。计算机网络进入了我们的外语教学模式后,传统的外语教学环境被打破了,出现了许多变化和失调现象。如何使失衡的教学环境重新走向平衡,使新模式能和现有的教学系统协调发展本章将从生态学的基本理论出发对此进行重点探讨,使外语教学重新进入兼容、动态、良性的发展轨道。本论文是由引言和七个章节所构成的一个有机整体,各章节既可以独立成篇,又与其他章节构成逻辑上的内在联系,从整体上对计算机网络与外语教学整合进行了全面而透彻的研究与探讨。论文所探究的内容无疑将对我国的外语教学,尤其是对当前的大学英语教学改革具有积极地推动意义,论文所表达的观点也颇具学术创新的参考价值。

论文摘要

Abstract

引言

一、研究意义

1. 改变学习观念

2. 预示未来教育的发展

二、研究背景

1.大学外语教学改革的背景

1)英语的国际地位

2)现行外语教学的弊端

3)传统教学模式受到挑战

4)教育资源的相对匮乏

2.外语教学新模式

3.教学模式的实施要求

三、研究要点

第一章 外语教学模式

一、模式定义

二、语言教学的理论模式

三、语言学习理论与教学实践模式

1.行为主义学习理论

1)教学原则和教学模式

2.认知主义学习理论

1)格式塔学习理论

2)布鲁纳的认知发现式学习理论

3)知觉与归类

4)编码系统

5)发现式学习

6)乔姆斯基的语言学习论

7)教学原则和教学模式

3.建构主义学习理论

1)发展过程

2)理论要素

3)教学原则和教学模式

小结

第二章 研究设计与研究方法

一、 研究问题

二、研究变量

1.变化

2.失调

三、研究对象与研究方法

1.问卷调查

2.访谈调查

3.实地考察

4.课堂观察

小结

第三章 计算机与外语教学

一、 计算机技术与外语教学

1. 技术与教学的关系

2.计算机技术的发展

二、计算机与外语教学现状

1.课堂观察实例

2.学生调查分析

1)大学英语改革后的课堂活动

2)学生关于计算机网络应用于教学的看法

3)计算机网络的作用和自主学习

4) 教师作用与计算机网络英语教学模式

三、计算机应用于外语教学的新观念

1. 计算机主导教学

2. 计算机使用正常化

3. 硬件、软件、人件

四、计算机网络与外语教学的整合

1.打破了“课堂+课本”的局限

2.创建理想的教与学的环境和方式

3.教学结构发生根本变化

小结

第四章 计算机网络环境下的外语教学模式

一、教学模式的本质特性与理论内涵

二、新模式的实施情况调查

1.东南大学的教学模式

2.上海大学的教学模式

3.模式实施的总结

三、教师中心与学生中心

1.教师中心论与学生中心论

2.教师中心模式与学生中心模式

1)以教师为中心的外语教学模式

2)以学生为中心的外语教学模式

四、信息化外语教学模式

1.基于问题的教学模式

2.网络探究教学模式

1)网络探究教学模式的理论基础

2)网络探究模式的学习方式和设计原则

3.小组协作教学模式

1)小组协作学习要素

2)小组协作学习的形式

五、教学模式的灵活运用

小结

第五章 外语教学模式与外语师资队伍建设

一、 教师现状

二、 教师调查

1.教师的信念情况

2.实际课堂教学情况

3.对“基于计算机和课堂的英语教学模式”的认知情况

4.对“基于计算机和课堂英语教学模式”的需求适应情况

三、教师素质

1.个体素质要求

2.信息素养

3.“信息-教学”素养

4.体验与培养

四、教师培训

1.促进信念体系的完善

2.促进教学观念的转变

3.促进信息能力的提高

小结

第六章 立体式大学英语教材的开发和利用

一、 关于大学英语教学改革

二、 关于大学英语教材的发展

三、 关于第四代大学英语教材

1.教材与目标

2.教材与使用

3.教材与技能

4.教材与技术

四、第五代大学英语教材的研发构想

小结

第七章 外语课程生态化探究

一、 变化、失调与挑战

二、 生态学视角审视外语教学

三、 外语教学中的生态系统与生态位

1.教学生态系统

2.教学生态位与生态平衡

四、 走向外语教学的动态平衡

1.教学生态环境

2.课程环境系统

3.灵活、兼容与和谐

小结

结束语

参考文献

[1]中国高校外语教育30年[J]. 戴炜栋. 外语界. 2009(01)

[2]总结经验,深化改革,开创大学外语教学新局面[J]. 王守仁. 外语界. 2009(01)

[3]现代CALL研究与语言教学的思考——兼评《计算机辅助语言学习研究:问题与对策》[J]. 谷志忠,陈坚林. 外语界. 2009(01)

[4]大学英语教学改革环境下教师信念研究(之二)——“基于计算机和课堂的英语多媒体教学模式”的认知与实际课堂教学情况分析[J]. 陈冰冰,陈坚林. 外语电化教学. 2008(04)

[5]大学英语教学改革环境下教师信念研究(之一 )——大学英语教师信念与实际课堂教学情况分析[J]. 陈冰冰,陈坚林. 外语电化教学. 2008(02)

[6]要求更完善,方向更明晰——对07版《大学英语课程教学要求》的新解读[J]. 陈坚林,谷志忠. 外语电化教学. 2008(01)

[7]计算机网络辅助英语教学的新模式探讨[J]. 黄芳. 外语电化教学. 2007(05)

[8]大学英语课堂教师角色转变和现行角色分析[J]. 王林海. 外语电化教学. 2007(02)

[9]与外语教育技术整合的大学英语教学新模式[J]. 莫锦国,许能锐,刘骎. 中国电化教育. 2007(01)

[10]大学英语教学新模式下计算机网络与外语课程的有机整合——对计算机“辅助”外语教学概念的生态学考察[J]. 陈坚林. 外语电化教学. 2006(06)

计算机教学博士论文怎么写

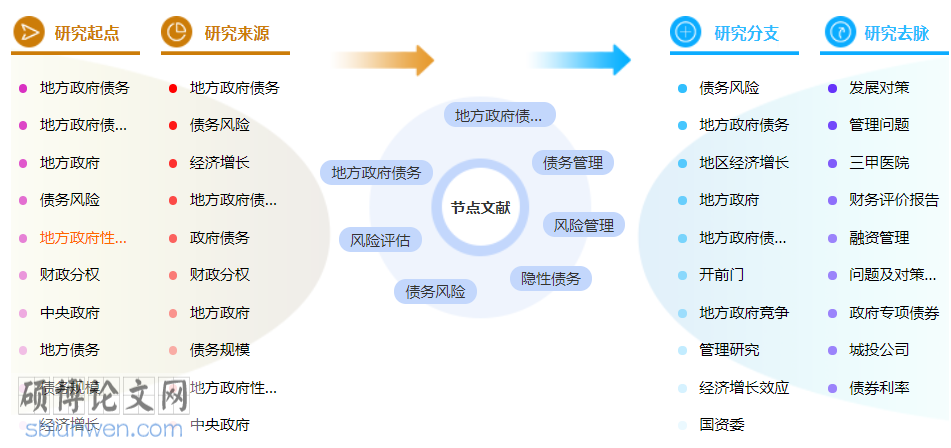

计算机教学博士论文模板范例二:面向大学英语教学的通用计算机作文评分和反馈方法研究

由于师生比例过大,我国大学英语写作教学急需计算机作文评分和反馈系统,以减轻教师的评卷负担和促进学生的写作训练,并最终达到提高学生写作能力的目标。目前的研究集中在特定题目的作文评分方面,对于面向大学非英语专业英语教学、通用的、带反馈的计算机作文评阅方法,还未见有研究。非英语专业大学生在我国人数众多,但整体英语写作水平不高,亟需大量的写作训练以提高语言运用能力。但由于大学英语教师数量相对较少,根本没有时间和精力评阅大量的作文。所以,一种较为准确的计算机作文评分方法可以解决很大的问题。所谓通用,就是设计一套方法,适用于非特定题目的作文评阅。在大学英语写作教学中,大量的平时练习和各种考试涉及的作文题目是多样的。如果对于每次练习、每次考试都要为了取得评分模型而进行语料训练,那么人工标注的工作量就相当大,而且由于样本集合小,样本特征的统计意义差,训练效果可能不尽如人意。这两个因素影响了计算机自动评分方法的实用性。因此,研究非特定题目的通用评分系统非常有必要。反馈在大学英语写作教学的作文评阅中的重要性甚至高过作文的评分,因为分数只是说明这篇作文写得好坏,是对已完成作品的评价,但是有价值的反馈能告诉写作者作文中存在的问题,使其能明白自己语言使用的偏误,并在以后的写作中自觉地更正或者规避。鉴于以上研究目标,本文分析了中国非英语专业大学生英语作文通用计算机评分和反馈的局限性及解决方法。对于作文评分,第一个困难就是作文评分的信度。由于作文评分的主观性本质,目前只能以多人评分所达到的一致意见作为客观标准。其次,是自然语言处理中所存在的问题,包括了作文的语言和内容问题。由于自然语言处理技术的局限以及通用评分的研究目标,目前只能以作文语言研究为主,内容研究为辅。最后,对于中国学生英语作文这种错误种类和数量繁多的汉英“中介语”,目前比较准确的处理技术只有词汇统计和模式匹配。对于作文反馈,最重要的就是对于语言错误的准确反馈。本研究收集的作文语料包括CLEC语料库的大学英语四级考试作文和《大学生英语作文》中的写作范文。通过组织三名有经验的评分员对作文进行评分,选取了其中5个分数档(2分,5分,8分,11分和14分)660篇257个不同题目的作文,构成本研究的作文集合。该集合又进一步分为440篇的训练集和220篇的测试集。训练集用于构建计算机评分和反馈模型,测试集用于验证所构建模型的性能。本文的工作包括计算机评分和反馈两方面。在计算机评分方面,针对一次训练多次使用的通用非特定题目作文评分的研究目标,根据以往研究并在本文研究确认的基础上,选取了三个重要的词汇特征(作文长度、词汇多样性、分级词汇分布)、一个动词短语数量特征和具体短语使用与否的特征作为自变量,作文成绩作为因变量,采用多元回归和特征概率分类相结合的方法构建评分模型,并采用测试集验证评分模型的性能,得到模型在各分数档的评分精确率、召回率和误判率,总体准确率和误判率,以及评分结果信度矩阵。研究发现,模型评分总体准确率达到75.45%,总体误判率只有10%。各分数档评分精确率最高达到100%(2分档),最低也超过65%(11分档)。各分数档的评分召回率呈现明显的随分数升高而升高的趋势,从最低的2分档的30%逐步升高到最高的14分档的94%。各分数档的误判率也呈同样趋势,2分和5分档是0,而14分档超过16%。尽管由于通用评分的目标,只能选择内容无关的评分特征,但此评分模型对于大学英语写作的日常教学已具有参考价值。作文反馈包括两个方面,一个是词汇共现错误,另一个是短语使用错误。词汇共现错误的识别是依据从英语作为本族语的大型语料库中提取词汇二元接续知识。其中接续较低或不接续的两个词汇若在作文中邻接共现,则为疑似错误,并反馈给教师和学生作最后的判断。短语使用错误的识别是通过研究大学英语写作中常用短语,构建短语错误使用模板,然后用这些模板与作文中的句子进行匹配,从而发现短语的错误使用情况。在查错的反馈结果中,考察了最经常使用的前1000词中的词汇共现情况。大型语料库中共现频次低于10次的词汇对,在学生作文中的含错率超过70%;共现频次低于30次的词汇对,在学生作文中的含错率也接近57%。短语模式匹配中,抽样统计得到的短语识别召回率为84.77%,准确率为96.45%。该研究结果表明,在高频词语范围内,反馈的准确率和召回率都比较高。由于高频词语正是非英语专业学生学习的基础和重点,所以这种反馈对纠正学生语言使用中相应的偏误会起到较大的作用。尽管针对通用评分的目标,本论文主要研究学生英语写作语言,但也同时兼顾作文内容。通过对同一题目多篇作文的自动聚类,可以发现少数与其它大多数作文用词不同的作文,即可能的跑题作文。实验显示该方法对于题目相近但内容不尽相同的作文具有一定的识别能力。本文工作的创新性表现为以下方面:(1)局限性分析:分析了计算机作文评分及反馈的局限性,对能够解决的问题,提出可行的解决方法;目前难以解决的,分析其原因,供以后研究的参考。(2)目标定位:探索非英语专业、非特定题目、一次训练多次使用的通用评分方法;探索计算机对于中介语作文自动查错反馈的可行性和具体方法;探索中介语作文无训练过程内容评分的可行性和具体方法。(3)评阅技术:a)小量的词汇特征(作文长度、词汇多样性、分级词汇分布)。其中词汇分布中剔除了题目词和改进了词表。对于面向大学英语写作教学通用评分的目标,小而精的词汇特征集合更具有针对性,而且效果不差。b)引入短语特征,包括动词短语数量和每个短语的使用与否。短语特征的选取基本都是内容无关的。两项特征都对作文评分具有较大贡献,而且短语模板的使用对学生作文中短语使用情况的反馈达到了较高的准确率。c)引入一级词语的二元接续特征。对于学生作文中最常用词汇的共现错误进行检查,报错准确率较高,对学生语言使用错误的反馈具有针对性。d)采用聚类方法发现跑题作文本文的工作说明,计算机在统计、匹配和存储方面有远胜于人的能力。只要恰当地选定应用目标并设计好方法,许多看似智能性十分强的工作也可以由计算机完成。计算机在面向大学英语教学的汉英中介语一次训练多次使用的非特定题目作文评阅领域是大有可为的。但是,另一方面,本文将各种特征集成以后,自动评分的准确率只有75%左右。查错反馈仅限于高频词语的邻接及常用短语的使用形式,而且即使在这十分狭窄的范围内,反馈的准确率和召回率也比较有限。本文的研究实践说明,中介语作文评阅完全由机器来自动完成是不现实的。这是由自然语言处理和中介语处理这双重的复杂性所决定的。因此,研究人机结合的中介语评阅方法,设计一种人和机器最佳结合的评阅流程,使人和机器最大限度地相互取长补短,应该是中介语作文评阅的发展方向。

摘要

Abstract

第一章 引论

1.1 通用计算机辅助作文评分和反馈的必要性

1.2 通用计算机辅助作文评分和反馈在大学英语写作教学中的意义

1.3 通用计算机辅助作文评分和反馈技术在中介语研究中的作用

1.4 本文研究工作概述

1.4.1 创新点和应用效果

1.4.2 论文组织

第二章 国内外相关研究述评

2.1 语言测试

2.2 自动作文评分研究

2.2.1 国外主要自动作文评分系统

2.2.2 外语自动作文评分研究

2.2.3 自动作文评分系统的应用目标

2.3 机助作文评估研究

2.4 语法检查器研究

2.5 智能计算机辅助语言教学系统(ICALL)研究

2.6 英语作文写作研究

2.7 中国学生英语作文错误情况调查

2.8 大学非英语专业学生外语作文通用计算机评分和反馈研究

2.9 本章小结

2.9.1 各方面研究对本课题的指导及借鉴意义

2.9.2 各方面研究相对本课题的不足

第三章 计算机在作文评分和反馈中的局限性及解决方法

3.1 计算机在英语作文评分和反馈中的应用现状

3.2 计算机在作文评分的局限性及解决方法

3.2.1 作文评分标准的问题及解决方法

3.2.2 计算机作文评分中自然语言处理的问题及解决方法

3.2.3 计算机作文评分中中介语(外语写作)计算机处理的问题及解决方法

3.3 计算机在写作反馈中的局限性及解决方法

3.3.1 外语写作需要的反馈

3.3.2 作文中的错误类型和计算机反馈策略

3.4 计算机在作文评分和反馈中的功能定位

3.4.1 计算机作文评分和反馈作为教师作文评阅的补充

3.4.2 计算机作文评分的标准以人工评分为参考

3.4.3 计算机作文评分和反馈以词汇和短语特征为主

3.5 计算机作文评分和反馈方法的发展前景

第四章 自动作文评分和反馈研究的前期准备

4.1 作文语料收集与加工

4.2 作文语料的预处理

4.2.1 作文评分和集合划分

4.2.2 词性标注

4.3 评分特征选取原则

第五章 作文的词汇研究

5.1 词汇分布研究

5.1.1 重要概念界定和相关研究

5.1.2 语料处理和分析

5.1.3 传统方法词汇分布的数据分析

5.1.4 去除题目词方法词汇分布的数据分析

5.1.5 词表改进方法词汇分布的数据分析

5.1.6 综合改进方法词汇分布的数据分析

5.2 词汇分布特征的自动评分效果

5.2.1 传统方法词汇分布特征的自动评分

5.2.2 去除题目词方法词汇分布特征的自动评分

5.2.3 词表改进方法词汇分布特征的自动评分

5.2.4 综合改进方法词汇分布特征的自动评分

5.3 词汇多样性研究

5.3.1 重要概念界定和相关研究

5.3.2 作文长度研究

5.3.3 原始公式法的作文词汇多样性分析

5.3.4 改进公式法的作文词汇多样性分析

5.3.5 曲线拟合法的作文词汇多样性分析

5.4 词汇多样性特征的自动评分效果

5.5 词汇分布和多样性特征的评分和反馈

5.5.1 词汇分布小结

5.5.2 词汇多样性小结

5.5.3 反馈

第六章 词汇的二元接续研究

6.1 N元语法模型及二元接续的概念和应用

6.2 本族语语料库数据的提取

6.3 作文语料的标注及二元接续合法性数据分析

6.4 标注语料及结合规则和词频的二元接续合法性数据分析

6.4.1 词汇共现错误误报规律发掘

6.4.2 结合规则的二元接续数据分析

6.4.3 结合词频的二元接续数据分析

第七章 作文的短语研究

7.1 短语的定义

7.2 短语使用与作文成绩的相关性研究

7.3 大学英语写作常用短语模板库的构建

7.3.1 变形和可替换成分列表

7.3.2 短语正确使用模板

7.3.3 短语错误使用模板

7.4 大学英语写作中短语数量与作文成绩的相关研究

7.4.1 大学英语写作中各分数档短语总数的差异研究

7.4.2 大学英语写作中各分数档动词短语数量的差异研究

7.4.3 短语数量的自动评分效果

7.4.4 评分结果可信度

7.5 结合具体短语使用特征的自动评分效果

7.5.1 文本分类方法概述

7.5.2 多特征的集成

7.5.3 文本分类法的评分步骤

7.5.4 评分结果及讨论

7.6 短语使用的相关反馈及其评测

第八章 作文的聚类研究

8.1 通用计算机辅助作文评分研究中作文聚类的必要性

8.2 聚类综述

8.2.1 聚类的定义与过程

8.2.2 分类与聚类

8.2.3 硬聚类和软聚类

8.2.4 层级聚类与非层级聚类

8.2.5 聚类流程

8.3 本文采用的聚类方法

8.3.1 聚类步骤

8.3.2 特征选择和相似度计算

8.4 聚类结果及反馈

第九章 通用计算机辅助作文评分及反馈方法的工作流程

9.1 作文语言使用的评分和反馈

9.1.1 训练过程

9.1.2 评分和反馈过程

9.2 作文内容的反馈

第十章 结束语

10.1 全文总结

10.2 进一步的工作

参考文献

附录

攻读博士学位期间发表的学术论文和参加的学术活动

致谢

参考文献

[1]高、低水平组学生英语写作中词汇短语的对比研究[J]. 徐芳芳,应咏梅. 绍兴文理学院学报(教育版). 2007(01)

[2]基于语料库的大学生英语议论文中的语块使用模式研究[J]. 王立非,张岩. 外语电化教学. 2006(04)

[3]学习者英语书面语料自动词性赋码的信度研究[J]. 梁茂成. 外语教学与研究. 2006(04)

[4]英语专业学生使用口语-笔语词汇的差异[J]. 文秋芳. 外语与外语教学. 2006(07)

[5]中国高水平英语学习者产出性词汇使用情况研究——基于对中美大学生英语作文范文的对比分析[J]. 李志雪,李景泉. 山东外语教学. 2005(05)

[6]论英语作文测试的计算机辅助管理[J]. 陈先芝,徐先乔. 合肥工业大学学报(社会科学版). 2005(04)

[7]中国大学生英语虚化动词搭配型式研究[J]. 邓耀臣,肖德法. 外语与外语教学. 2005(07)

[8]词块运用与英语口语和写作水平的相关性研究[J]. 丁言仁,戚焱. 解放军外国语学院学报. 2005(03)

[9]大学英语四、六级考试作文网上阅卷实验研究[J]. 王跃武. 外语界. 2004(05)

[10]基于局域网的计算机辅助外语教学模式设计[J]. 马俊波. 外语电化教学. 2004(05)

计算机教学博士论文范文参考

计算机教学博士论文范文模板三:印度理工学院计算机学科创立与发展研究

印度理工学院作为印度政府创建的国家重点学院典型代表,是印度高等教育系统重要创新和改革的产物。印度理工学院计算机教育在印度国内首屈一指,在世界范围内影响较大,培养出一大批享誉世界的高级计算机人才,成为众多具有世界影响力的跨国公司竞相招揽的对象。计算机人才从诞生、成长再到壮大的培养过程与其计算机学科从创立、发展再到崛起并建设成为国内一流、世界知名学科的历史进程保持一致。中国和印度两国在国情和历史发展背景方面较为相似,与欧美发达国家名列前茅的世界一流大学及一流学科相比,印度理工学院计算机学科的成长路径对我国高等教育创建一流学科,成功进行计算机教育,有效发挥计算机学科的社会服务功能具有重要的借鉴意义。本文采用历史研究法、个案研究法及文献研究法,由点到面,从纵向到横向尝试对印度理工学院计算机学科的发展历程进行立体化、系统化的梳理与剖析。从学科发展不同历史阶段的特点出发,以时间为线索,探寻其学术平台、师资队伍、科学研究、人才培养、学术交流、管理体制及社会服务等学科建设必要要素的特点及其相互之间的关系,归纳印度理工学院计算机学科的建设经验,指出学科建设中的不足之处,明确对我国建设一流学科的历史价值。以1963年印度理工学院坎普尔分校计算机中心的成立为主要标志,印度理工学院计算机学科正式创立。1963年至1982年是印度理工学院计算机学科的早期发展阶段,计算机中心、电气工程系和数学系开展了一系列的计算机教育与研究活动。1983年,计算机科学与工程系正式成立,由此,计算机学科拥有了规范化的学术平台,学术项目更加丰富。同时,以计算机应用为主导的科学研究方向的确立也推动了学科的蓬勃发展与快速崛起。从计算机学科创立伊始,印度政府就在国家财政支出和国家政策方面对其给予了大力支持。20世纪80年代,在财政及政策的双重保障下,印度理工学院计算机学科在学术平台、师资队伍、科学研究、人才培养、学术交流及社会服务等方面采取了一系列有力的建设举措,迅速成长为印度国内一流的计算机学科。1992年,“创新与技术转移基金会”在印度理工学院德里分校正式成立,标志着印度理工学院计算机学科进入产教融合、产学研相互促进的可持续发展阶段。从服务国家经济社会发展角度考查,印度理工学院计算机学科积极承担国家级政府资助及企业咨询项目的举措不但与国家科技政策及国家发展战略保持高度一致,同时还促进了企业与高校协同发展、校企协同育人的学科发展新模式的产生。在世界信息革命浪潮的推动及印度政府制定的建设信息技术产业超级大国战略目标的指引下,印度理工学院计算机学科不断发展完善稳步提升,培养的尖端计算机人才在国际知名计算机企业崭露头角。从学科建设的必要要素出发归纳印度理工学院计算机学科迅速崛起的主要原因是十分必要的。学科的快速发展无外乎是内外两种因素共同作用的结果。就外部因素而言,国际环境中有世界计算机技术的发展以及计算机革命浪潮的推动,国内环境有印度政府大力发展科学技术的科技战略,特别是建设计算机超级大国目标的指引;就内部因素而言,印度理工学院从学科平台、师资队伍、科学研究、人才培养、学术交流与合作、学科制度以及社会服务等若干学科建设的必要要素出发,采取了一系列措施推动了计算机学科的快速发展。本文最后总结出印度理工学院计算机学科快速发展的原因:紧跟国家科技发展战略部署,明确计算机学科发展定位;注重高水平师资队伍建设,为计算机学科的快速发展提供人力保障;促进以计算机学科为基础的多学科交叉融合,推进学科可持续发展;善于利用国际援助并不断深化国际合作与交流;积极争取多方资金支持为学科发展提供资金保障。近年来,学科建设过程中出现了如下问题:印度政府过多干预,削弱学术自治权;优秀师资数量增长与学科稳步提升存在失衡现象;高水平科学研究成果总量不足,阻碍国际学术影响力持续扩大。然而,本着“他山之石,可以攻玉”的原则,印度理工学院计算机学科的成功经验是值得借鉴和学习的。

摘要

abstract

绪论

一、选题缘由及研究意义

二、核心概念界定

三、国内外研究现状综述

四、主要研究内容

五、研究思路和研究方法

六、创新点与难点

第一章 发端奠基:印度理工学院计算机学科的创立与早期发展(1963—1982 年)

第一节 印度理工学院计算机学科的创立

一、印度理工学院计算机学科创立的背景

二、印度理工学院计算机学科的创立

第二节 印度理工学院计算机学科早期发展的举措

一、计算机学科学术平台逐步扩展与完善

二、汇集国内外优秀学者组建高水平师资队伍

三、确立以计算机基础理论为主导的科学研究方向

四、以掌握计算机基础理论与基本技能为中心的人才培养

五、争取国际援助为学科发展提供硬件与资金支持

六、开展学科治理体制建设,为学科发展提供组织保障

七、积极开展计算机社会咨询服务

第三节 印度理工学院计算机学科早期发展取得的成效与存在的问题

一、印度理工学院计算机学科早期发展取得的成效

二、印度理工学院计算机学科早期发展存在的问题

第二章 国内一流:印度理工学院计算机学科的快速崛起(1983—1991 年)

第一节 印度理工学院计算机学科快速崛起的背景

一、第三次科学技术革命的蓬勃开展

二、“计算机总理”拉吉夫·甘地带领印度迈向信息时代的决心

第二节 印度理工学院计算机学科快速崛起的举措

一、计算机学科学术平台的专业化发展

二、构建以学术认同为基础的内聚性学术团队

三、确立以计算机应用为主导的科学研究方向

四、以实践型计算机人才培养为中心

五、不断加强国内外学术交流

六、完善五级管理体制确保管理自治与学术自由

七、实施学校计算机素养与学习提升计划

第三节 印度理工学院计算机学科快速崛起取得的成效与存在的问题

一、印度理工学院计算机学科快速崛起取得的成效

二、印度理工学院计算机学科快速崛起过程中存在的问题

第三章 国际知名:印度理工学院计算机学科的稳步提升(1992 年—至今)

第一节 印度理工学院计算机学科稳步提升的背景

一、世界信息革命浪潮的推动

二、印度领导人建立信息产业超级大国战略目标的指引

第二节 印度理工学院计算机学科稳步提升的举措

一、计算机学科学术平台及设施的现代化更新

二、构建以探索学科核心领域为目标的传承性学术团队

三、确立以计算机前沿领域研究为主导的科学研究方向

四、以创新性复合型计算机人才培养为中心

五、积极提升计算机学科国际学术交流话语权

六、实施旨在提升教学和人才培养质量的本科学术项目审查评估

七、承担国家级计算机系统和程序研发项目,不断深化国际合作

第三节 印度理工学院计算机学科稳步提升的成效与存在的问题

一、计算机学科稳步提升取得的成效

二、计算机学科稳步提升过程中存在的问题

第四章 印度理工学院计算机学科创立与发展的省思

第一节 印度理工学院计算机学科快速发展的原因

一、紧跟国家科技发展战略部署,明确计算机学科发展定位

二、注重高水平师资队伍建设,为学科快速发展提供人力保障

三、促进多学科交叉融合,推进计算机学科可持续发展

四、善于利用国际援助并不断深化国际合作与交流

五、积极争取多方资金支持为学科发展提供资金保障

第二节 印度理工学院计算机学科发展中的问题

一、学科发展后期印度政府过多干预,削弱了学术自治权

二、学科发展后期优秀师资数量增长与学科稳步提升存在失衡现象

三、高水平科学研究成果总量不足,阻碍国际学术影响力持续扩大

附录1 专有名词简称、全称及中译表

附录2 信息技术领域印度理工学院知名校友代表

参考文献

致谢

攻读博士学位期间取得的科研成果

参考文献

[1]交叉学科设置与评价探讨[J]. 张琳,孙梦婷,顾秀丽,黄颖. 大学与学科. 2020(02)

[2]人工智能自主发明知识产权保护思路研究[J]. 何新迪. 科技广场. 2020(04)

[3]论教育历史研究法[J]. 车炯. 现代商贸工业. 2020(08)

[4]高校学术交流管理探究[J]. 陈媛媛. 中国多媒体与网络教学学报(上旬刊). 2020(02)

[5]国外创业型大学对我国创新创业教育研究的启示——基于CiteSpace知识图谱分析[J]. 张永建. 河北农业大学学报(社会科学版). 2019(06)

[6]吉森大学李比希学派的历史贡献及其原因探析——基于一流学科培育的视角[J]. 张铭,何振海. 现代大学教育. 2019(05)

[7]“双一流”背景下旅游信息科学与技术学科构建探讨[J]. 李凌,尹航. 中国管理信息化. 2019(02)

[8]西方大学史上的“学派”现象:变迁、特征与现实观照[J]. 何振海,贺国庆. 教育研究. 2017(08)

[9]世界一流大学建设:排名、学科及挑战[J]. 李鹏虎. 现代教育管理. 2017(03)

[10]印度理工学院如何培养一流理工人才[J]. 张丹. 大学(研究版). 2016(09)

以上是计算机教学博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。