装置艺术博士论文怎么写?本文根据热门论文范例数据,为大家列举了3篇装置艺术博士论文范文,可以多参考学习,希望对你的论文写作有帮助。

装置艺术博士论文范文参考一:新媒体装置艺术的观念与形式研究

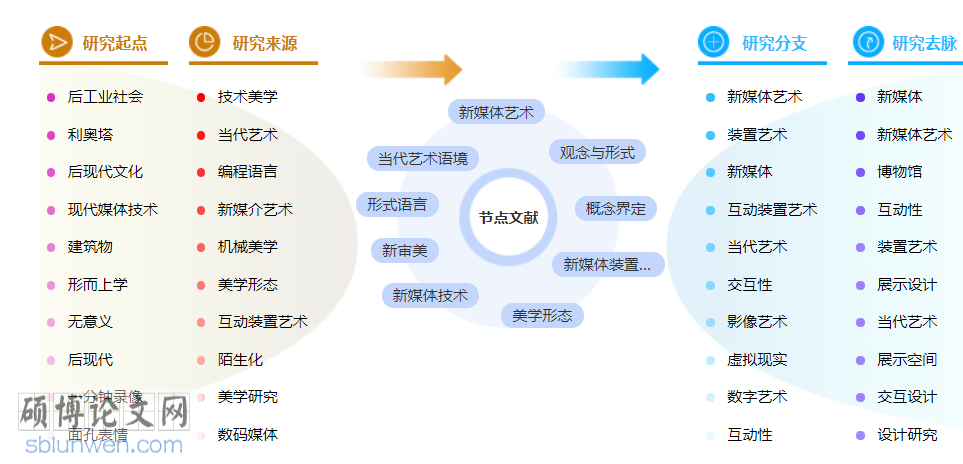

二十世纪七十年代,装置艺术作为后现代艺术的一个主要艺术运动开始了自身的发展历程。随着新媒体技术的日益完善,科技与艺术的融合衍生了大量具有实验精神的艺术创作,新媒体装置艺术就在这一过程中孕育而生。新媒体装置艺术根植于当代艺术,包含了关于艺术的一个广泛的定义和对于艺术模糊边界的认识,在纯艺术和商业艺术、艺术与技术、艺术与科学之间不断自我完善,并取得了实践与理论上的进步。本文以新媒体装置艺术的观念与形式为研究对象,进行了四个内容的探究:一、根据对新媒体装置艺术的历史渊源回顾,综述了装置艺术的本质与特征、理论渊源、观念源头、视觉源头、实践源头、装置艺术的公共化过程,并界定了新媒体装置艺术的发源和实践范畴。二、基于对新媒体装置艺术所根植的当代艺术语境的探讨,论述了艺术媒介的转型:媒介与创作方式、空间与呈现方式,以及媒介综合的归宿:真实与虚拟、趣味与标准等问题。三、通过对新媒体装置艺术的表象与本质的研析,提出了其观念语义与形式语言新的内涵与外延、属性与意义,归纳并论证了观念语义表达与形式语言呈现的方式;比较了艺术家与公众眼中的观念与形式:对于艺术家而言新媒体装置艺术的观念与喻意紧密相关,形式与材质彼此联系,对于受众而言新媒体装置艺术的观念与形式是通过认知与阅读从而获得与受众的交流。四、通过对新媒体装置作品的个案研究,总结了新媒体装置艺术中的观念与形式建构的一个有别于传统审美的新的审美体系,通过新媒体装置的多样艺术形态提出了多元的新的审美论域。

中文摘要

Abstract

目录

图版目录

绪论

第一节 问题的提出

一、 问题界定

二、 问题缘由

第二节 选题的意义与价值

一、 选题性质及创新点

二、 意义与价值

第三节 课题研究的历史与现状

一、 东西方相关理论研究

二、 研究现状

第四节 课题研究的设想

一、 课题研究的方法

二、 写作思路与框架

三、 规避的问题

第一章 新媒体装置艺术的概念界定及溯源

第一节 新媒体装置艺术的涵义

一、 新媒体装置艺术的概念界定

二、 新媒体装置艺术的涵义

第二节 新媒体装置艺术的历史渊源

一、 装置艺术的本质与特征—沉浸式对话

二、 装置艺术的公共化—将艺术融入生活

第三节 新媒体装置艺术的发端

一、 与传统概念的分离

二、 新媒体装置艺术的发源

三、 新媒体装置艺术的实践范畴

第二章 当代艺术语境中的新媒体装置艺术

第一节 当代艺术语境

一、 当代艺术与新媒体装置艺术

二、 新媒体装置艺术的语境

第二节 艺术媒介的转型

一、 媒介运用的创作方式

二、 空间构想的呈现方式

第三节 媒介综合的归宿

一、 真实与虚拟

二、 趣味与标准

第三章 新媒体装置艺术观念内涵

第一节 关于“观念内涵”

一、 数字语言与数字语义

二、 概念性、先验性、多意性

三、 理性意义、语体意义、评价意义

第二节 观念内涵的种类

一、 数字传输中的文化认知

二、 比特空间的未来设想

三、 数字语汇中的身份与性别

四、 虚拟场景中的环境隐忧

五、 数字建构中的经济沉思

第四章 新媒体装置艺术的形式语言

第一节 关于“形式语言”

一、 形式与维度

二、 视幻性、多维性、跨界性

三、 感性意义、建构意义、风格意义

第二节 形式语言的类别

一、 数字模拟的拟像

二、 数字嫁接的挪用

三、 虚拟情境的营造

四、 非物质形式再现

五、 科技平台中的艺术形式

第五章 新媒体装置艺术的创作原则与公众认知

第一节 创作原则及表现方式

一、 观念内涵—未被限定的构想

二、 通过隐喻表达观念

三、 形式语言—超越传统介质的形式

四、 通过材质表现形式

第二节 公众认知及公众阅读

一、 新媒体艺术与公众认知

二、 新媒体装置艺术与公众阅读

三、 观念语义—艺术的精神与内涵

四、 形式语言—艺术的表象与外延

第六章 新媒体装置艺术中的美学形态

第一节 “美”的重新审视

一、 “美”的“困惑”

二、 “美”的“重构”

第二节 新媒体装置艺术艺术形态与审美方式

一、 新材料装置艺术的认知审美

二、 影像装置艺术的多维审美

三、 机器装置艺术的机械审美

四、 网络装置艺术的信息共享审美

五、 互动装置艺术的技术审美

六、 虚拟现实装置艺术的沉浸式审美

七、 行为装置艺术的肢体语言与声音审美

八、 生物装置艺术的生命审美

第三节 新媒体装置艺术美学形态的意义

结论

致谢

参考文献

附录

作者简介

参考文献

[1]新媒体装置艺术的美学形态研究之二——形态中的美学观[J]. 马晓翔. 大众文艺. 2011(23)

[2]技术美学研究(下)[J]. 高鑫. 现代传播(中国传媒大学学报). 2011(03)

[3]新媒体艺术:陌生化与日常性的统一[J]. 张屹. 艺术百家. 2009(01)

[4]利奥塔德的后现代崇高美学[J]. 姚君喜. 南京社会科学. 2006(08)

[5]数码艺术50年:理念、技术与创新[J]. 黄鸣奋. 文艺理论研究. 2004(06)

[6]当代艺术的“合法化”与“体制化”难题[J]. 管郁达. 艺术评论. 2004(01)

[7]后感性的缘起和任务[J]. 邱志杰. 美苑. 2001(05)

[8]什么是新媒介艺术?[J]. 张朝晖. 美术观察. 2001(10)

[9]绘画与观念[M]. 重庆出版社 , 王林, 2008

[10]语境修辞论[M]. 中国言实出版社 , 张廷远, 2008

装置艺术博士论文怎么写

装置艺术博士论文模板范例二:嬗变的游戏—当代装置艺术的参与性研究

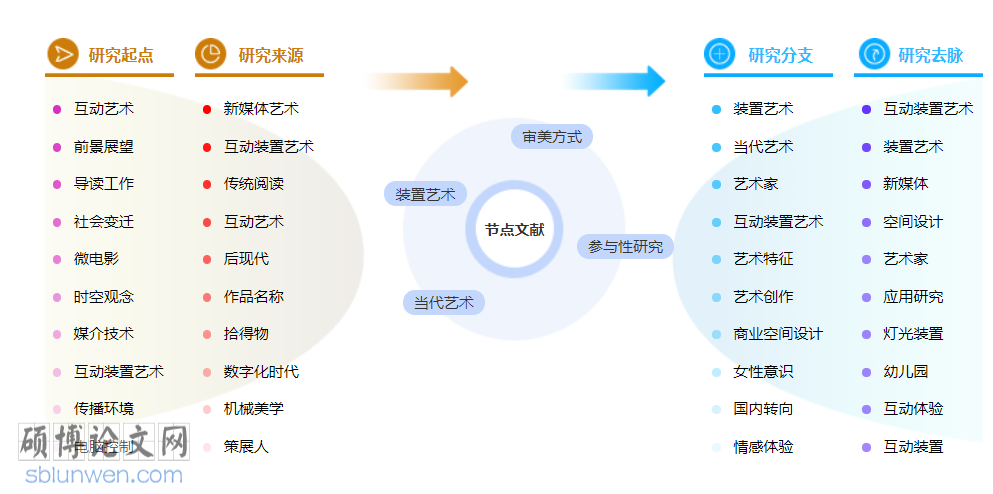

在现代艺术和后现代艺术的发展系谱中,装置艺术一直是其重要的组成部分。而装置艺术本身也经历了从早期的"现成品艺术"到现在的与空间、环境和新媒体技术等等结合的当代装置艺术的深刻的变化历程。从上世纪六、七十年代起,观者的参与成为了装置艺术从创作理念到展呈方式的一种新的发展趋势,观者参与进作品之中,通过行动的介入改变作品的形式,并赋予作品新的观念内涵。本文以当代装置艺术的参与性为研究对象,主要进行了以下几个内容的探究:一、对装置艺术创作中参与性的理论和实践渊源进行了回顾和溯源,并在此基础上探讨了"参与"的概念界定和其与"互动"之间的关系。二、通过对作品实例的研究,总结归纳了当代装置艺术中,观者参与作品的几种方式,并分析了这几种方式在参与程度和与作品关系之间的区别和差异。三、基于对参与的形式语言的探讨,研究了参与行为在装置艺术中体现出的观念内涵和观者与作品之间关系的新趋势。并从当代人的阅读习惯和阅读方式入手,深层次分析了参与和互动受到人们欢迎并越来越多的出现在我们视野中的原因。继而探讨了这种创作方式的趣味标准。四、将哲学和美学理论中的"游戏"概念,置于当代艺术的语境之下加以考察,并将其与装置艺术中的参与行为进行分析比较,提出当代装置艺术的"游戏说"。

摘要

ABSTRACT

绪论

第一节 问题的提出

一、问题界定

二、问题缘由

第二节 选题意义与价值

一、选题性质及创新点

二、意义与价值

第三节 课题研究的历史与现状

第四节 课题研究的设想

一、研究设想

二、写作思路与框架

第一章 装置艺术与参与性的概念界定及关系溯源

第一节 装置艺术的含义

第二节 参与和互动的内涵

第三节 装置艺术中的参与性的理论和实践溯源

第二章 装置作品中参与的语言方式

第一节 环境与空间的参与

一、超物质的环境空间

二、非常态的体验空间

三、沉浸的感知空间

第二节 控制的参与

一、虚拟形态的控制

一、主动介入的控制

三、控制与被控制

第三节 游戏的参与

第四节 公共空间的参与

一、公共空间的介入

二、公共设施的再造

第三章 参与的观念和意义

第一节 关系的隐喻

一、人与人的关系

一、人与自然的关系

三、人与社会的关系

四、人与新媒介的关系

第二节 开放和多义

一、形式的开放

二、观念的多义

第三节 权利与民主

一、观者的权利

二、双刃的民主

第四章 公众阅读与参与型审美

第一节 阅读方式与参与型审美

一、碎片化阅读的"浅审美"

二、交互式阅读的多维审美

三、大众化阅读的自主审美

第二节 趣味与标准

一、艺术家仍然是主角

二、审美趣味的负面

第五章 嬗变的游戏

第一节 游戏哲学的历史坐标

一、自由的天性—近代哲学理论的游戏观

二、自成体系的文化活动—现代哲学理论的游戏观

第二节 当代艺术语境中的游戏审美

一、游戏的必要条件

二、游戏的表现形式

第三节 游戏的重构

一、参与—嬗变的游戏

一、"后游戏时代"—当代艺术之后的艺术游戏

结论

参考文献

致谢

学术成果统计—作品、论文及专著发表

学术成果统计—展览及获奖

参考文献

[1]“物”的理解方式——关于“齐物等观”新媒体艺术展[J]. 赵炎. 世界美术. 2014(03)

[2]“碎片化”阅读的时代审视与理性应对[J]. 吴海珍. 河南图书馆学刊. 2014(03)

[3]卡斯特·奥莱 “大于1”的艺术家[J]. 杰罗姆·桑斯,王珊珊,约翰·斯卡斯布里克. 市场周刊(艺术财经). 2013(01)

[4]装置艺术的概念及其呈现方式[J]. 萧元. 华南农业大学学报(社会科学版). 2012(03)

[5]新媒体装置艺术的美学形态研究之二——形态中的美学观[J]. 马晓翔. 大众文艺. 2011(23)

[6]延展生命:媒体中国2011国际新媒体艺术三年展[J]. 张尕. 中国建筑装饰装修. 2011(10)

[7]互动艺术的核心理念[J]. 王朵. 科技创新导报. 2011(03)

[8]后现代游戏说的基本特征[J]. 冯俊,洪琼. 中国人民大学学报. 2009(02)

[9]从“合成时代”看新媒体艺术的发展[J]. 谷泉. 美术观察. 2008(11)

[10]从艺术体制看当代艺术——三论中国当代艺术的标准[J]. 余丁. 中国美术馆. 2007(11)

装置艺术博士论文范文参考

装置艺术博士论文范文模板三:建造中的装置 ——15至16世纪欧洲机械艺术研究

本文以时间为线索,系统梳理了十五至十六世纪欧洲机械艺术的“产生-发展-演化”的完整过程,并对其中的建造实践、设计思想与建造精神进行了重点剖析。在系统梳理层面,首先从欧洲的社会文化背景与自然资源条件分析了机械艺术的缘起,然后从发展模式、理论探索与实践探索三个角度分析了机械艺术的发展繁荣过程,最后研究了在后机械时代,现代建筑、当代艺术、当代装置创作等领域以机械艺术为灵感,而产生的演化性创作。在机械艺术的整体脉络理清后,文章以“绘图-模型-建造”层层递进的逻辑框架,深入研究了机械艺术的实践探索,以及实践中所反映出的,建筑与机械领域不断的交叉、分离与集成过程。其中,以机械艺术时期的建造实践作为特色研究:从技术角度分析了为特定建筑部件的建造而发明的吊车装置,解读了装置的机械性能、一对一的建造过程,以及装置与建筑部件之间的紧密关系;从艺术角度讨论了为建筑局部定制的吊车装置与建筑部件在建造中的共生与一体化,这种一对一的定制使得用于建造的装置与所建造的建筑同时成为了艺术,建造过程也因此成为了类似于雕塑的建造艺术景观。通过对于建造中的装置的研究,体现了机械艺术时期,“精在体宜”的设计建造思想,与技术与艺术趋向统一的建造精神。

摘要

Abstract

绪论

第一节 选题来源

一、国内缺乏机械艺术的深入研究

二、机械艺术发明启发当代设计

三、机械艺术文化在当代广泛传播

四、个人建筑与装置设计经验作为基础

第二节 研究内容、路径与意义

一、体系梳理:以历史视角理清机械艺术脉络

二、线性深入:以设计视角剖析机械艺术实践

三、重点特色:以艺术视角升华建造中的装置

第三节 研究现状与文献综述

一、达芬奇手稿类研究

二、欧洲机械艺术研究

三、机械技术类研究

四、当代艺术类研究

五、技术哲学与技术史类研究

六、达芬奇其他类研究

七、国内论文类研究

第四节 研究方法及研究框架

一、研究方法

二、论文结构框架

第一章 机械艺术的产生缘由

第一节 概念辨析与范围界定

一、工具、机械、机器

二、建造中的装置

三、“机械艺术”与“机械的艺术”

四、机械发明家达芬奇

第二节 欧洲的社会文化背景

一、时空文化的转变

二、资本与科学的催化

三、宗教的变革

第三节 意大利的自然与人文优势

一、区位优势:海陆商贸枢纽,平原水能丰富

二、政治格局:城邦发展成熟,转向文化竞争

三、经济发达:城邦财力雄厚,资本主义崛起

四、文化语境:古典文化遗迹,市民人文主义

第四节 机械发展的东西方同步

一、东西方机械繁荣在时间上重叠

二、东西方机械发展阶段基本同步

章节小结

第二章 机械艺术的发展模式

第一节 在技术史体系中的定位

第二节 机械艺术萌芽的外在客观体系

一、驱动能源:水能、风能、畜能

二、媒介材料:木材

三、制作方法:科学实验

四、外在客观体系总结

第三节 机械艺术发展的内在驱动模式

一、特色激励机制:优先权

二、劳动者技能需求:全能型人才

三、劳动场所与机构:手工作坊

四、核心驱动力:科学实验与资本激励

第四节 代表性机械发明与人物

一、代表性机械发明

(一) 水车与风车

(二) 磨坊:机械与建筑的集成

二、代表性人物

(一) 菲利波·布鲁内莱斯基

(二) 莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂

(三) 弗朗切斯科·迪·乔尔乔·马尔蒂尼亚

(四) 莱奥纳多·达·芬奇

第五节 机械艺术时代的优势与劣势

章节小结

第三章 机械艺术的理论探索

第一节 传统“几何学实践”发展

一、用于土地与构筑物测量--斐波那契

二、转向建筑与建造场地--阿尔伯蒂

三、导向建筑绘图技术--皮耶罗

四、用于地形地貌的测绘--卢卡

第二节 建筑、机械与“几何学实践”

一、用于机器建筑工程--弗朗西斯科

二、向科学拓展的机械研究--达芬奇

章节小结

第四章 机械艺术的绘图实践

第一节 从多样到系统的建筑绘图

一、多样化的建筑绘图

(一) 建筑结构-“Xray”节点透视

(二) 建筑立面细部-平立剖轴测并存

(三) 建筑整体空间形态--轴测与平面简图

(四) 城市规划-总平面图

二、系统化的建筑绘图

(一) 工程化的统一比例图纸

(二) 专业化的视觉抽象图纸

第二节 从装配到集成的机械绘图

一、装配属性的图标式绘图

(一) 服务于专家的图标式绘图

(二) 服务于装配式制造的绘图

二、整体框架中的精细化绘图

(一) 框架中的爆炸视图

(二) 框架中的透视收缩

(三) 框架中的视点扭转

(四) 框架中的中心透视

三、实用的集成式机械绘图

(一) 达芬奇的单向交替起重机

(二) 达芬奇的单轴纺织旋转机

(三) 达芬奇的连贯的图示语汇与图像独立性

四、机械与建筑图纸的分离与集成

(一) 机械与建筑图纸的分离发展

(二) 两者在建造场地图纸中的集成

章节小结

第五章 机械艺术的模型实践

第一节 模型的产生与应用

一、模型的产生缘由

(一) 建筑领域中的尺度转换与静态模型

(二) 机械领域中的尺度转换与阻力科学

(三) 模型作为解决机械尺度转换的实验品

二、模型在工程中的应用

(一) 设计竞赛环节

(二) 公众辩论环节

(三) 施工指导环节

(四) 建造施工环节

三、模型在设计中的合法化

第二节 从分离到集成的转变

一、以模型作为建筑创造中的形式控制-阿尔伯蒂

(一) 模型在建筑创作中的作用

(二) 模数理论与古典形式修正

(三) 被分离的实际操作问题

二、以模型推进机械中能效与力学的研究--弗朗西斯科

(一) 模型在磨坊中的重要性

(二) 用模型进行水能计算研究

(三) 科学的模型融合机械与建筑

三、以模型的集成应用推动实践-达芬奇

(一) 达芬奇对模型的信赖

(二) 达芬奇对模型的集成应用

(三) 以模型的集成应用作为媒介

第三节 专利下的模型文化

一、模型在专利中的角色

(一) 模型在专利中的普遍使用

(二) 模型在专利中的行政功能

(三) 模型在专利中的证明功能

(四) 模型在专利中的实验属性

二、模型与专利主导的机械发明实践

(一) 机械发明用于军事防御

(二) 机械发明参与真实建造

章节小结

第六章 机械艺术的建造实践

第一节 中世纪教堂建造中的起重装置

一、抬升重物的吊车

(一) 单一机械垂直抬升重物

(二) 多机械配合,梯级抬升重物

(三) 垂直向抬升重物+水平向少量位移

二、建堂塔顶的吊车

(一) 脚手架+塔顶吊车

(二) 符合教堂尺寸的吊车

第二节 佛罗伦萨大教堂建造中的吊车装置

一、大教堂塔亭简介

(一) 生长于穹顶之上

(二) 塔亭的功能、结构、空间

(三) 建造塔亭需要的机器

二、有砝码的旋转吊车

(一) 发明背景:在穹顶高度安装石块

(二) 对应部件:穹顶石链与塔亭外圈扶壁柱

(三) 特色功能与机械原理:重物平衡系统与自由悬臂

(四) 建造方式:装置在两柱之间,四队工人协作建造

(五) 装置略高于扶壁柱,呈相似形

三、有中心支点的灯笼吊车

(一) 发明背景:在局促的内圈柱空间内安装石块

(二) 对应部件:塔亭内圈半露壁柱

(三) 特色功能与机械原理:装置抬升与框架旋转

(四) 建造方式:抬升与建造同步进行

(五) 吊车与建筑的一体化

四、有环形平台的灯笼吊车

(一) 发明背景:在极小的尖顶空间内,精确建造圆锥形顶

(二) 对应建筑部件:塔亭的圆锥尖顶

(三) 特色功能与机械原理:柔性绳索吊装与螺杆移动完成倾斜安装

(四) 建造方式:装置操作与人工调整并行

(五) 包含着塔尖的吊车

第三节 “精在体宜”的建造装置

一、建造装置与建筑部件的集成

二、人力操作的“一对一”装置

三、建造中的特殊艺术景观

四、“精在体宜”的建造美感

五、突破极限的精神追求

六、建造精神的延伸

章节小结

第七章 机械艺术在后机械时代的演化

第一节 基于机械艺术的现代科学发展

一、以机械艺术作为发明灵感的科技创新

二、以机械艺术为研究对象的科研机构

三、以机械艺术为研究主题的科学理论

第二节 基于机械发明手稿的数字化绘图

一、数字化视觉语言简介

二、达芬奇的绘图特点

三、数字视觉语言的传承与进步

四、数字化衍生的相关产品设计

第三节 基于机械模型的当代艺术创作

一、对于“达芬奇热”的艺术回应

二、《农民达芬奇》简介

三、《农民达芬奇》的模式与意义

四、达芬奇在《农民达芬奇》中的角色

五、当代艺术中的机械艺术

六、艺术、科学与工程的融合

第四节 基于机械建造的现代建筑创作

一、建造的“艺术化”--蓬皮杜文化艺术中心

二、“建筑的机械化”与“机械的建筑化”--维克斯纳视觉艺术中心

三、建筑空间中的机械感

(一) 脚手架引发的建筑设计--隈研吾

(二) 脚手架引发的建构设计—如恩设计

(三) 室内设计中的机械感

(四) 家具设计中的机械感

(五) 公共装置中的机械感

第五节 基于传统机械的当代装置创作

一、传统织造机械中的技术与艺术

(一) 妆花

(二) 妆花织机

(三) 白局

二、“妆花”系列装置—南艺设计学院

(一) “妆花”实验艺术展-2016年

(二) “妆花”装置-江宁织造博物馆-2020年

三、 “诗意的机器”工作坊—南艺设计学院

(一) “诗意的机器”工作坊简介

(二) 机械艺术形式的自鸣性体现

章节小结

结语

参考文献

在校期间研究成果

致谢

参考文献

[1]神奇的“达芬奇”手术机器人[J]. 陈飞. 科学24小时. 2020(10)

[2]论当代艺术语言在现代设计中的应用[J]. 冯阳. 艺术大观. 2020(25)

[3]阿奎那之锯——中世纪的艺术观[J]. 拉里·夏因尔,强东红. 上海文化. 2018(10)

[4]机械技艺含义在中世纪欧洲的演变[J]. 胡小波. 自然辩证法通讯. 2018(09)

[5]从工匠到艺术家——意大利文艺复兴与艺术创新模式[J]. 陈超淼. 中国艺术时空. 2017(06)

[6]文艺复兴运动起源和意义的再反思[J]. 何平,刘永志. 贵州社会科学. 2016(06)

[7]从手艺人到天才:文艺复兴时期艺术家的身份与形象建构[J]. 刘君. 历史研究. 2016(02)

[8]意大利文艺复兴艺术家与近代科学革命——以达芬奇和布鲁内勒斯基为中心[J]. 何平. 历史研究. 2011(01)

[9]艺术批评的另一种理论取向:情境逻辑——以蔡国强之《草船借箭》为例[J]. 戴丹. 新美术. 2009(01)

[10]文艺复兴时代的艺术理论[J]. 弗朗索瓦·基维热,常宁生. 南京艺术学院学报(美术与设计版). 2008(06)

以上是装置艺术博士论文范文样本,如果你了解更多关于论文写作的资料或者注意事项,可以在本网站查阅;如果需要论文写作的帮助,可以在线咨询。